অনুবাদ : জয়কৃষ্ণ কয়াল

[আবুল হাসনাত স্মরণে, আমার জন্যে যিনি বাংলাদেশের দরজা খুলে দিয়েছিলেন]

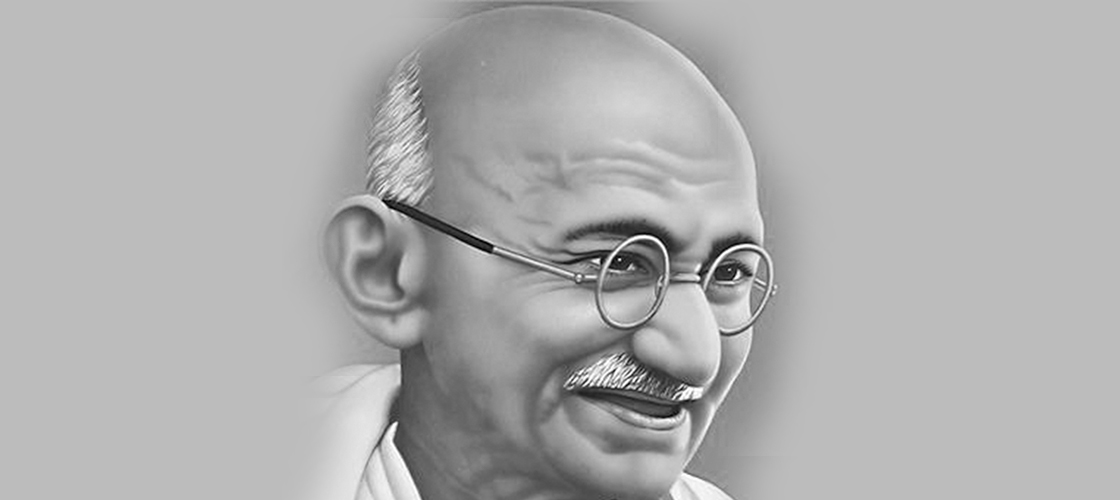

আজ ২রা অক্টোবর, সারাবিশ্বে মহাত্মা গান্ধীর জন্মজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। ভারতে আজ ছুটির দিন। ভারত ও বাংলাদেশের যেসব বন্ধুবান্ধব দেশের বাইরে থাকেন, তারাও স্মরণ করছেন আজ দিনটাকে। আরো চমকপ্রদ সমাপতন হলো আগামীকাল, ৩রা অক্টোবর জার্মানি পালন করবে তার জাতীয় দিবস, তার ঐক্যদিবস। পূর্ব জার্মানির মানুষজন যেভাবে সম্পূর্ণ অহিংস উপায়ে পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে এক হয়ে গেল, ত্রিশ বছর আগে মহাত্মা গান্ধী বেঁচে থাকলে দেখে উল্লসিত হতেন। অবস্থান বিক্ষোভ, প্রতিবাদ সভা, গির্জার অনুষ্ঠান, বক্তৃতা সবকিছুই ছিল শান্তিপূর্ণ, সবকিছুই এগিয়েছে সর্বকালীন বৃহত্তর জনসমর্থনের দিকে, যতক্ষণ না সেসব গণ-আন্দোলনের চেহারা নিয়েছে। সম্পূর্ণ এমনই একটা প্রতিবাদের উপায় বেছে নিতেন মহাত্মা গান্ধী। বিক্ষোভকারীরা মহাত্মা গান্ধীর নাম উল্লেখ করেননি, কিন্তু প্রায়শই বলা হয়েছে যে, এটা তাঁর প্রভাব, মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবেই এ-ধরনের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ সম্ভব হয়েছে আর তাতে সাফল্যও এসেছে।

কয়েক বছর আগে একই রকম পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল পোল্যান্ডে, যখন একটি মাত্র মানুষ, লেচ ওয়ালেসা (Lech Walesa), তাঁর অবিচল শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে পুরো একটা দেশ কাঁপিয়ে দিতে পেরেছিলেন। পেরেছিলেন কারণ, তাঁর পেছনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল বিপুলসংখ্যক মানুষ। ঠিক এই মুহূর্তে একই অবস্থা চলছে বেলারুসে (Belarus)। রুদ্ধশ্বাসে আমরা লক্ষ করছি, সে- দেশের একনায়কতন্ত্রী প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে এই ব্যাপক আন্দোলন শান্তিপূর্ণ থাকে কি না, শেষ পর্যন্ত তা সফল হয় কি না। ইতোমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যাপার ঘটে গেছে। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে, মহাত্মা গান্ধীর ক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাজের বিরুদ্ধে, তাঁর অহিংস সামাজিক আন্দোলনের ধারণা এবং তার বাস্তবায়ন অন্যায়ের জমানা চুরমার করার একটা সাধারণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। তাঁর সত্যাগ্রহ আর অহিংসার পদ্ধতি ইউরোপের সমষ্টিগত অবচেতনে (Collective subconsciousness) সেঁধিয়ে গিয়েছিল। ইউরোপের মানুষ গান্ধীর পদ্ধতিকেই তাদের একান্ত আপন করে নিয়েছিল, ভারতে বা মহাত্মার নিজের মধ্যে তার উৎস সম্পর্কে কোনো খোঁজখবর না নিয়েই। অহিংস সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিবাদ ঠিক ততটাই ইউরোপীয় হয়ে উঠেছে, যতটা ভারতীয় ক্ষেত্রে।

ফলে, বিশ শতকের ইউরোপীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে মহাত্মা গান্ধীই একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে বর্তমান থেকেছেন। আর কোনো ভারতীয় চিন্তাবিদ, ভারতীয় সন্ন্যাসী বা স্বাধীনতা সংগ্রামী এম. কে. গান্ধীর মতো এত প্রভাবশালী নন। এমনকি রবীন্দ্রনাথও নন। যদিও, আপনার জানেন, তাঁকে নিয়ে আমি পড়াশোনা করেছি, তাঁর লেখা অনুবাদ করেছি, তাঁকে নিয়ে লেখালিখিও করছি – ইউরোপের মনে তিনি বহু স্মৃতিরেখা এঁকে গেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণও নন – যাঁর সন্ন্যাসী সম্প্রদায় জার্মানিসহ সারা পৃথিবীতে কাজ করে চলেছেন। এবং শ্রীঅরবিন্দও নন – যাঁর চিন্তনপদ্ধতির সঙ্গে ইউরোপের মনের মিল আছে। সুভাষচন্দ্র বসুও নন, জীবদ্দশায় যাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল জার্মানির সঙ্গে। ইউরোপের কল্পনাজগৎকে যিনি মহাত্মা গান্ধীর মতোই জাগিয়ে তুলেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে নিয়ে লেখা অনেক জার্মান বই ও নিবন্ধে যিশুখ্রিষ্টের সঙ্গে তাঁর তুলনা টানা হয়েছে। অনেক লেখক গান্ধীর মধ্যে খ্রিষ্টসুলভ প্রতিমূর্তি লক্ষ করেছেন। অধিকাংশ ভারতীয় মনীষী, যাঁদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং শ্রীঅরবিন্দ আছেন, যিশুখ্রিষ্টের গুণকীর্তন করেছেন দিব্যপুরুষ হিসেবে, তিনি পৃথিবীতে এসেছেন অবতার রূপে, নরদেহে স্বয়ং দেবতা। আমার জ্ঞানে যা বলে, একমাত্র মহাত্মা গান্ধীই যিশুখ্রিষ্টের মানবিক দিকে গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর মধ্যে তিনি দেখেছেন একজন শৌর্যবান মানুষকে, মানবজাতির জন্যে জীবন যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে যিনি মহত্ত্বে উত্তীর্ণ হয়েছেন। সেই বিচারে মহাত্মা গান্ধী ভারতের অন্য অধিকাংশ ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের চেয়ে খ্রিষ্টান মানসের বেশি কাছাকাছি।

আমার বয়স যখন সবে আঠারো বছর, তখন আমি মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও দর্শনের সংস্পর্শে আসি। ওই বয়সে জার্মান সরকার তার পুরুষ নাগরিকদের সামরিক বিভাগের কাজে নিযুক্ত করে থাকে। অনেক আগে থেকেই আমি মনস্থির করে রেখেছিলাম যে বন্দুক ধরতে বা কোনো মানুষের দিকে তা তাক করতে আমি যাচ্ছি না। সেই অল্প বয়সেই আমার মনটা ছিল শান্তিকামী, আর আজ পর্যন্ত শান্তিকামীই আছি। বলছিলাম ষাটের দশকের কথা, ওই সময় কোনো তরুণ নাগরিক সামরিক কাজ করতে না চাইলে জার্মান সরকার তার ছাড়পত্র দিত। এজন্যে নিরাপত্তা বিভাগের ট্রাইব্যুনালের কাছে হাজির হয়ে কারণ দর্শাতে হতো। ট্রাইব্যুনাল সন্তুষ্ট হলে তার জন্যে বিকল্প কাজের ব্যবস্থা করত, যেমন কোনো হাসপাতালে বা কোনো বৃদ্ধাশ্রমে। ট্রাইব্যুনালের সামনে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে আমি নিজেকে তৈরি করেছিলাম মহাত্মা গান্ধীর বক্তৃতা পড়ে। আমার শান্তিকামী দৃষ্টিভঙ্গির সমর্থনে আমি মহাত্মা গান্ধীর উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম। প্রথম সাক্ষাৎকারেই উৎরে গিয়েছিলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ মেটার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের জার্মান শিক্ষক হয়ে ভারতে চলে এলাম। সেটা ছিল ১৯৭৩ সাল। ভেবেছিলাম এক বা বড়জোর দু-বছর থাকব, তারপর আমার পছন্দের কাজ সাংস্কৃতিক সাংবাদিকতায় ঢুকে পড়ব। কিন্তু এ-বছরের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত আমি একটানা ভারতে ছিলাম – প্রথমে কলকাতায়, তারপর মাদ্রাজে, এখন যা চেন্নাই। তারপর ১৯৮০ থেকে রবিঠাকুরের বিশ্ববিদ্যালয় শহর শান্তিনিকেতনে। একটা অতিমারীর দরকার হলো আমাকে ওদেশ থেকে তাড়ানোর জন্যে, যে-দেশটাকে আমি ঢের আগে থেকে ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম। লেখক হয়েছি, অনুবাদক হয়েছি, ভারতের সাংস্কৃতিক সাংবাদিকের কাজ করেছি। ভারত ও জার্মানির সাংস্কৃতিক সংলাপবিনিময়ে আমি সক্রিয়। এই দীর্ঘ ৪৭ বছরে অসংখ্যবার আমি মহাত্মা গান্ধীর জীবন ও দর্শনের সংস্পর্শে এসেছি, সান্নিধ্যে এসেছি তাঁর অগণন ভক্তমণ্ডলীর।

সবচেয়ে সার্থক যোগাযোগ আমার রামচন্দ্র গান্ধীর সঙ্গে। সম্পর্কে তিনি মহাত্মার এক নাতি – বন্ধুরা ভালোবেসে তাঁকে রামু বলে ডাকেন। শান্তিনিকেতনের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি দর্শনের অতিথি অধ্যাপক ছিলেন এক বছরের জন্যে। প্রায়ই আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হতো। আমার এক-কুঠুরির থাকার জায়গায় আমাকে দেখতে আসার বিনম্রতা ছিল তাঁর, তাঁর আলোচনা সভা ও বক্তৃতায় তিনি আমন্ত্রণ করেছেন আমাকে। তাঁর অন্তরের মৌলিকত্ব ছিল অপরিমেয়। মগ্নচৈতন্যে বিস্ময়কর সব দার্শনিক বোধের উদয় হতো তাঁর অন্তরাত্মার গভীর থেকে। তাতে থাকত অন্যের কষ্ট-যন্ত্রণার জন্যে বেদনা আর সহানুভূতির ছোঁয়া। আমার একটা বইয়ের চমৎকার প্রস্তাবনা লিখে দিয়েছেন তিনি, আমার লেখালিখি আর গ্রামের কাজের নিঃসঙ্গ প্রয়াসে সমর্থন জুগিয়েছেন। রামচন্দ্র দিল্লিতে ফিরে যাওয়ার পর যতদিন না প্রয়াত হয়েছেন, ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছি যখনই দিল্লিতে গেছি, অন্তত বছরে একবার।

উল্লেখ করা দরকার যে, মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব না থাকলে হয়তো আমি শান্তিনিকেতনের অদূরে সাঁওতাল আদিবাসীদের জন্যে গ্রামের কাজ শুরু করতাম না। জীবনের নিরঙ্কুশ সারল্যের ওপর তাঁর জোর, প্রতিটা বাড়তি কপর্দক গরিবের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্যে তাঁর তাগাদা – এসব আমার মনে বারংবার স্পন্দন জাগিয়েছে, আমার অন্তরাত্মাকে আলোড়িত করেছে।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর বক্তৃতা, রচনা আর চিঠিপত্র পড়া যেন এক বিস্ময়বৃত্তে সেঁধিয়ে পড়া। মাঝেমধ্যে ভেবে অবাক লাগে যে, গান্ধীজি কীভাবে তাঁর সম্মোহন সৃষ্টি করেন আমাদের ওপর। তখন মনে পড়ে তাঁর অনমনীয় মনোভাবের কথা, সত্যের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ আনুগত্যের কথা। তিনি কোনো ব্যতিক্রম মানেন না, পরিস্থিতিকেও লঘু করেন না পাছে তাঁর নীতি দুর্বল হয়ে পড়ে। সত্যাগ্রহ, গান্ধীজির সত্যানুসরণ মানে সব সময় সামগ্রিক সত্য, পূর্ণসত্য। সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে কখনো-সখনো আমাদের সমঝোতার মাধুর্য স্বীকার করতেই হয়, পরিণত বয়সে এসে এ-কথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু গান্ধীজির এসব বালাই ছিল না। তাঁর জীবনে যেন মায়া বলে কিছু নেই, অর্থাৎ পরম সত্য আর মিথ্যার মাঝে কোনো মধ্যভূমি নেই।

সমঝোতা বর্জন যখন সত্যি হয়ে ওঠে, তখন যে-অবস্থার সৃষ্টি হয়, তা আমাকে বিমোহিত করে রেখেছে গত এক দশক ধরে। গান্ধীজি তাঁর ব্যক্তিজীবন খুলেমেলে ধরেছিলেন লোকের সামনে। সবরমতী আশ্রমে তাঁর কুটির সারাক্ষণ সবার জন্যে খোলা, কোনোকিছুতে তাঁর আড়াল কিছু নেই। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিজীবন পুরোপুরি স্পষ্ট হয়ে উঠুক বাইরের জগতের কাছে। দোষ বা ভুলত্রুটি কিছু হলে তিনি বলেছেন তা পুরোপুরি এবং প্রকাশ্যে স্বীকার করার কথা, এবং তিনিও তার অনুশীলন করেছেন। সারাক্ষণ সকলের চোখে যাচাই হওয়া যে কী স্নায়ুবিবশ অবস্থা, তা আমরা সকলেই বুঝি। গান্ধীজির ক্ষেত্রে এ ছিল তাঁর সত্যানুসরণের অঙ্গ, সত্যাগ্রহ।

এই একই নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি গান্ধীজি বেছে নিয়েছেন তাঁর অহিংসা অনুশীলনের ক্ষেত্রেও। অহিংসার ধারণার কিছু নিজস্ব জটিলতা আছে। যখন ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির হয়েছিলাম, যাঁরা আমার দরখাস্তের ওপর বিবেকী প্রতিবাদী বলে আমাকে চিহ্নিত করেছিলেন, তাঁরা জিজ্ঞেস করেছিলেন : তুমি কি আত্মরক্ষার জন্যে কাউকে খুন করবে? – তোমার চোখের সামনে তোমার মা আক্রান্ত হলে তুমি কী করবে? … এটা পরিষ্কার যে উত্তরটা খুব সহজ নয়। এমন কোনো জবাবও দেওয়া যায় না যা স্থান-পাত্র-কাল নির্বিশেষে সত্য। এর জবাব নির্ভর করে কোনো বিশেষ মুহূর্তের পরিস্থিতির ওপর। এজন্যে অহিংসার পূজারিকে সবসময় সতর্ক থাকতে হয় অহিংসার বহুমাত্রিক দাবি সম্পর্কে। অহিংসার ধারণা খুব গতিময় আর সংবেদনশীল। এর কোনো চিরকালীন সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। এই কারণেই অহিংস নীতি এমন বিমোহিনী আর সত্যি বলতে কি, বহু বিতর্কিতও।

পতঞ্জলির যোগসূত্র আমাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছে, বিশেষ করে প্রভাবিত করেছে অহিংসা সংক্রান্ত একটা শ্লোক। সেখানে বলা হয়েছে : ‘যদি তুমি অহিংসায় বদ্ধমূল হও, তুমি একটা শান্তির আবহ সৃষ্টি করবে, তার প্রভাব এমন যে যারা তোমার কাছাকাছি আসবে, তারাও হিংসা ছেড়ে দেবে।’ (অধ্যায় ২, শ্লোক ৩৫) আমার কাছে এই আর্ষবাক্যই অহিংসার বৈধ ভিত্তি। মহাত্মা গান্ধী অহিংসার এই নিরঙ্কুশ শক্তিতে বিশ্বাস করেছেন এবং তা প্রচার করেছেন সারাজীবন ধরে। তা সত্ত্বেও, জাতীয় উত্তরাধিকার সচেতন কোনো জার্মানের কাছে অহিংসার এই নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ থাকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করব মহাত্মা গান্ধী আর জার্মান ইহুদি দার্শনিক মার্টিন বুবেরের (Martin Buber) পত্রালাপের কথা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গান্ধীজি প্রকাশ্যে ইহুদি জনগণকে বলেছিলেন অহিংস পদ্ধতিতে গণপ্রতিবাদ করতে। এই ছেলেমানুষিতে বিপদের গন্ধ পেয়েছিলেন মার্টিন বুবের। নাৎসি গণঘাতকদের পাশবিকতা আর বিদ্বেষের সঙ্গে ব্রিটিশ উপনিবেশের শাসকদের তুলনা চলে না। মার্টিন বুবের উপলব্ধি করেছিলেন, কোনো ধরনের অহিংস কাজকর্ম নাৎসিদের মনুষ্যত্ব বা সভ্যতার পথে চালিত করতে পারবে না। মহাত্মা গান্ধীর একটা উদ্ধৃতি দিয়ে বক্তব্যের সারসংক্ষেপ করা যাক। উদ্ধৃতিটির চূড়ান্ত সমকালীন প্রাসঙ্গিকতাও আছে : ‘প্রত্যেকের প্রয়োজন মেটানোর মতো সম্পদ পৃথিবীতে যথেষ্ট আছে, কিন্তু প্রত্যেকের লোভ মেটানোর পক্ষে তা যথেষ্ট নয়।’ এই উদ্ধৃতির মোড়কেই কি আমাদের সবচেয়ে মৌলিক আর জরুরি সমস্যাগুলোর সমাধান নেই : নেই আবহাওয়া পরিবর্তন আর পরিবেশে অবনমনের কথা? মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমরা কি ভারতীয় হিসেবে, বাঙালি হিসেবে, ভারত বাংলাদেশের বন্ধু হিসেবে এই সমাধানসূত্র নিয়ে সমানের সারিতে এসে দাঁড়াতে পারি না? সত্যের অনুসরণের, অহিংসার অনুসরণের গতিময়তা অবশ্যই একটা উন্নততর পৃথিবী সৃষ্টি করবে এবং তা শুধু মানুষের জন্যে নয়, তা সমস্ত প্রাণিজগৎ আর প্রকৃতিজগতের জন্যে – পরিবেশের জন্যেও।

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.