(প্রথম পর্ব)

পূর্বকথন

‘মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন হয়েছেন প্রাতঃস্মরণীয়’ বহুলপঠিত এই আপ্তবাক্যটিতে যে-অর্থে ‘মহাজনের পথ’ ব্যবহৃত, তা তো পষ্টত ‘জীবনাদর্শে’র পথ। কিন্তু প্রাত্যহিক জীবনযাপনে এমতো মহাজন ব্যক্তিদেরও তো সাধারণ অর্থের পথে নামতে হয়? আর এমন প্রতিটি যাত্রার জন্য পূর্বনির্দিষ্ট থাকে অন্তত একটি উদ্দেশ্য – যার কেন্দ্রে থাকে হয় ‘সম্পদ’ (অর্জন বা সুরক্ষয়) নয় ‘সন্তুষ্টি’ (বোধে তৃপ্ত হতে)। এমন তৃপ্তি আসে সঙ্গলাভ হতে তা সে হোক ‘ব্যক্তি-সঙ্গে’ অথবা ‘প্রকৃতি-সঙ্গে’।

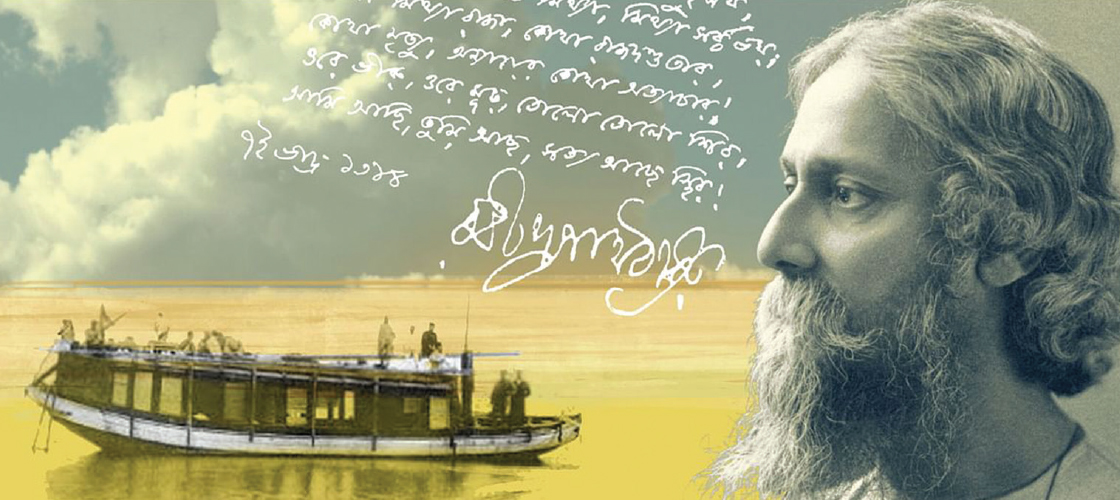

শতবর্ষ আগে বাংলা সাহিত্যের এমনই এক মহাজনের পূর্ববঙ্গের জলময় মধ্যভূমিতে দশকব্যাপী চলাচলের পথটি অনুসরণ করে ফিরে দেখার বাসনা এই অভাজনের বহুদিনের। উদ্দেশ্য? শতবর্ষ পরে সেই পথ ও পরিমণ্ডলের পরিবর্তনগুলো সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় ও মিলিয়ে দেখা। তবে শতবর্ষ পূর্ণ হওয়া সেই ১৯৯২ সালে প্রত্যক্ষভাবে আহরিত বৃত্তান্তগুলো পাঠকের কাছে তুলে ধরতে আজ প্রায় তিন দশকের অতিরিক্ত বিলম্বের জন্য শুরুতেই মার্জনা চেয়ে রাখছি। এছাড়াও সেই স্মৃতিপথানুসরণের মূল পর্বে প্রবেশের আগেই ঠিক কোন জীবনপথে চলে লেখকের এমন বিশেষ এক বাসনার উদ্রেক – সে-সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেতে পাঠককে আরো খানিকটা ধৈর্য ধারণের অগ্রিম অনুরোধ জানিয়ে রাখছি।

স্থান : অবিভক্ত ভারতবর্ষে পূর্ববঙ্গের উত্তরতম জেলার এক প্রত্যন্ত গ্রাম। কাল : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভিক পর্যায়। ক্ষণ : সে এক মহাঅমানিশার, কবিগুরু মহাপ্রয়াণের সপ্তাহান্ত মাত্র। জন্ম আমার কাকতালীয়ভাবে এমনই দুঃসময়ে। চতুর্দিকের দুর্দিন এবার আরো ঘনীভূত হয়ে প্রবেশ ঘরে, হলাম পিতৃহীন। বাল্যের শুরুতেই সদ্য-বিধবা মায়ের কাছে হাতেখড়ি, আরো পরে সদ্যসৃষ্ট পাক-বাংলায় নিজ গ্রামের মাটির কোঠাঘরের অবৈতনিক পাঠশালায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্রম শুরু। সবেত-শাসনে সেখানেই দুটি-বৎসর সমম্বরে ও উচ্চকণ্ঠে পাঠাভ্যাস শেষে দৃশ্যপটের পরিবর্তন। স্থানান্তরিত হলাম জেলা সদরের জিলা-স্কুলে, পরিবার-বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং পরাশ্রয়ে। কৈশোর থেকে সদ্য-তারুণ্যে উপনীত পরবর্তী ক-বছরের ওই স্কুলজীবন আমার জন্য এক কথায় ছিল ‘নিজ দায়িত্বে নিজেকে গড়ে নেবার’। কালক্রমে তারপর ম্যাট্রিক বৈতরণী পেরিয়ে শহরের একমাত্র কলেজের ইন্টারমিডিয়েটের স্বল্পকালীন বিদ্যান্তরও একদিন পাড়ি দিয়ে এবার মুখোমুখি দাঁড়ালাম আরো বড় সমস্যার, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির। কিন্তু সে-প্রসঙ্গে আসছি পরে।

অল্প বয়সের ওই একাকী জীবনসংগ্রামে আমার প্রধান অবলম্বন ছিল মায়ের শেখানো দিকনির্দেশনা – ‘এমন পশ্চাৎপদ অবস্থান থেকে উত্তরণে ‘বিদ্যার্জনই হবে তোমর প্রধান সহায়’।’ সেই লক্ষ্যে আমি ছিলাম স্থির। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়-পূর্ব ওই জীবনযাপনে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলাম শুধু শ্রেণিনির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকে – তার বাইরের আর সবকিছুকেই সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে। অবশ্য সে পঞ্চাশের দশকের শুরুতে এমন মফস্বল শহরে এক বালকের মন অন্যত্র সরাবার মতো তেমন ছিলই বা কি? টেলিভিশন/ ইন্টারনেট/ মোবাইল তো তখন অশ্রুতিরও ওপারে! প্রত্যক্ষ যোগাযোগের জন্য ছিল একমাত্র রেল, এবেলা আর ওবেলা মাত্র। তাতে চড়ে আসা-যাওয়ার সব মুখই ছিল আমার অচেনা। রেডিও ও টেলিফোন যদিবা ছিল, রেডিও শোভা পেত মাত্র কটি বড় রেস্টুরেন্টের কাউন্টারে। তাতে বাজত হিন্দিগান, পথচারী আকর্ষণে। আর কালামাণিকটি থাকত টেলিফোন অফিসে, তাতে হাতল ঘুরিয়ে দূরের লাইন পাওয়া শুনতাম নাকি দুষ্কর। ছ-পয়সা দামের খবরের কাগজ ঢাকায় সাদা-কালোয় ছেপে আসত ট্রেনে, একদিনের বাসি হয়ে। লোকজনকে দেখেছি খরচ বাঁচিয়ে বরং প্রয়োজনে দেখে নিতে পাড়ার পাঠাগারে। সাধারণ জনতা থেকে রেডিও/ টেলিফোন/ খবরের কাগজের এমন দূরত্বের কারণেই বোধহয় ১৯৫৮ সালে দেশে সামরিক শাসন জারির খবরটি শহরে সরকারি লোক দ্বারা প্রচার করতে হয়েছিল মাইকে করে। ছিল দম-দেওয়া চোঙাওয়ালা কলের গান, তাতে বিশ্বস্ত কুকুরের ছবির রেকর্ড বাজতে দেখেছি মাত্র কবার। আর ছিল সিনেমার দুটি হল – মধ্য ও নিম্নবিত্তের বেশ আকর্ষণে। তাতে দেখানো হতো হিন্দি আর বাংলা সিনেমা যা লোকমুখে টকি/ বায়োস্কোপ/ বই এমন সব বিকল্প নামে উচ্চারিত হতো। একদিকে নাবালকত্ব, অন্যদিকে টিকিটের উচ্চমূল্যের (তিন আনা!) কারণে ভুলেও কখনো ওদিকে পা বাড়াইনি। তবু ব্যতিক্রমী এই অভিজ্ঞতা আমার প্রথম হয়েছিল স্কুল থেকে সারিবদ্ধভাবে হলে নিয়ে যাওয়ায় বিদ্যাসাগর দেখতে।

এমতো আবহে সহপাঠী ও সমবয়সীদের থেকে ভিন্নতর আমি যেন নিজের অজান্তেই হয়ে উঠেছিলাম সর্বদা আড়াল খোঁজা, মুখ-লুকানো এক অন্তর্মুখী বালকে। এভাবেই পাঠ্যবইয়ের বাইরে শুধুই একাকিত্বের অন্ধকারে থাকতে থাকতে একদিন জানি না কীভাবে অকস্মাৎ একটি আলোকোজ্জ্বল জানালা খুলে গেল আমার সামনে। বহির্বিশ্বের সঙ্গে মনোজগতে সংযুক্ত হওয়ার সেই অপূর্ব হাতছানি এবার আর অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। এক সহপাঠীর সঙ্গে অসীম সাহসে চলেও গেলাম কাছের এক পাঠাগারে। এক ঝটকায় চোখ গেল খুলে। অপার বিস্ময়ে দেখলাম ও জানলাম যা ধরা যায়, ছোঁয়া যায়, পড়াও যায়, একেবারে বাসায় নিয়ে কদিনের জন্য – মাসে মাত্র চার আনা চাঁদার বিনিময়ে। ওই আলোর পথে আমার আনাগোনা শুরু এভাবেই। শিশুতোষ বই দিয়ে শুরু করে বেঙমা-বেঙমি, গোপাল ভাঁড়, ঠাকুরমার ঝুলি, দেব সাহিত্য কুটিরের কত সব বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক বই। ক্রমে এলো ছড়ার বই, রহস্য গল্প-কথা, ভ্রমণকাহিনি আরো কত কী! ধীরে ধীরে আমার কাছে খুলতে থাকল সে-যুগের বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণভাণ্ডার। কে নেই সেখানে? রবীন্দ্রনাথ থেকে শরৎ, বিভূতি, প্রবোধ, তারাশঙ্কর, অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র, বনফুল, নারায়ণ, বিমল মিত্র/ কর, সুবোধ থেকে নবাগত শঙ্কর, সুনীল ও সমরেশ পর্যন্ত। এমন অবগাহনে আমাকে আরো সুযোগ করে দিলো ম্যাট্রিক ও ইন্টার পরবর্তী লম্বা ছুটি-দুটো। পরিচিত হতে শুরু করলাম ছোট ছোট মণিমাণিক্যের মতো অফুরন্ত ছোটগল্পের বিচিত্র সংকলনগুলোর সঙ্গে। একাদিক্রমে এলো বড়গল্প ও উপন্যাস। নিজ আবাল্যের পরিচিত পটভূমিতে রচিত পথের পাঁচালীর অপু-দুর্গার প্রাত্যহিক আনন্দ-বিষাদের অক্ষয় মুহূর্তগুলোর সহমর্মী হতে, অথবা ইন্দ্রনাথের বেপরোয়া জীবনানন্দের অনুভবে, কিংবা দেবদাস-পার্বতীর বিচ্ছেদ-বিরহে আপ্লুত, এমনকি হাসুলিবাঁকের উপকথার রাঢ়-অঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বোধ অনুসরণে একাত্ম হতেও।

ফিরে যাই শিক্ষাস্তরের চূড়ান্ত পর্বে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে এবার এলাম রাজধানী ঢাকায়। কিন্তু পড়বো কোন বিষয়ে? ইতোমধ্যে মনে যথেষ্ট টান ধরেছে ‘সাহিত্য’। আবার আঁকাআঁকিতে কিছুটা হাত থাকায় আর স্কুলজীবনে জেলা পর্যায়ে অন্তত দুবার পুরস্কৃত হওয়া ও হেডমাস্টার কবি কাজী কাদের নেওয়াজের একটি কবিতার বই (নীল কুমুদী কি?) আর খগেন স্যারের খেলা সম্পর্কীয় একটি, এই বই দুটির প্রচ্ছদ এঁকে দিয়ে মন কিছুটা যেন ঝুঁকছে আর্ট কলেজের দিকেও? এখন যাবো কোন পথে? এমতো দ্বিধায় এলো মায়ের সাবধানবাণী ‘ওই পথে ভাত-জোটা কতখানি নিশ্চিত থাকবে?’ ফলে সব বিকল্প পথের চিন্তা বাদ দিয়ে অর্থকরী ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হয় এমন এক বিষয়ে পড়ার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হলো। এখানে বলে রাখি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ঢাকায় এক আত্মীয় পরিবারের আশ্রয়ে থাকাকালে আমার সৌভাগ্য হয় তাদের ঘনিষ্ঠ ও ঢাকার এক সরকারি কলেজে বাংলা সাহিত্যে অধ্যাপনায় সদ্য-নিযুক্ত এক উদ্দীপ্ত তরুণের সঙ্গে পরিচয়ের। পরের দু-মাস এবং তারপরও কিছুদিন সেই তরুণের সঙ্গ ও সান্নিধ্যে আমি ক্রমেই বাংলা সাহিত্যের বিগত চার দশকের ক্রমবিবর্তন সম্পর্কে কিছুটা আলোকপ্রাপ্ত হই। এভাবেই তখন আমার জানার পরিধিতে একে একে যুক্ত হয় কল্লোল যুগ, বুদ্ধদেব বসু, কমলকুমার, জীবনানন্দ ছুঁয়ে হালের লালসালু, পূর্বমেঘ, সমকাল থেকে রৌদ্র করোটিতে পর্যন্ত।

এবার অবতীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিপর্বে। যথাযথ প্রস্তুতিশেষে হলাম অভীষ্ট বিষয়ে ভর্তি ও প্রবেশ একটি হলের আবাসিক জীবনে।

শুরু হলো পালাবদলের পালা – মহাপরিবর্তন। আবাল্যের সেই নিস্তরঙ্গ দিনমান আর মশকসঙ্কুল ও শেয়ালের হুঁক্কারবে লণ্ঠনের ম্রিয়মাণ আলোয় নামা সন্ধ্যার বদলে সারাদিনের কর্মচাঞ্চল্যের পর বিদ্যুতের আলোয় নামা উদ্ভাসিত, উজ্জ্বল ও উচ্ছল রাতের মহানগরী। এতদিনের স্বেচ্ছা-আরোপিত আড়ালের বদলে এবার আমি একেবারে ‘ভিড়ের মধ্যিখানে’! সর্বত্রই – কি হলের বসবাসের কক্ষে, কি ডাইনিং হলে, ক্যান্টিনে, ক্লাসে, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে, কি মধ্যবতী পথে। ভিড়ে হয়ে পড়লাম অনেকেরই একজন – চলনে, বলনে, পোশাকে (সদ্য পাজামার পরিবর্তে প্যান্টে), সামগ্রিক দিনযাপনেই। এমনিই একদিন অলস বিকেলে হল থেকে হাঁটা-দূরত্বে রেসকোর্স ঘেঁষা রাজপথের বাঁকে টিএসসির পরেই আবিষ্কার করলাম ‘কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরি’। সামান্য তত্ত্ব-তালাশ করে একদিন হানাও দিলাম সেখানে। নিচতলায় প্রবেশ, তারপর একটা খোলা লাউঞ্জের বাঁ-পাশ দিয়ে দোতলায় উঠে যাবার একটা র্যাম্প (আমার প্রথম দেখা) পাশ কাটিয়ে একটু এগিয়ে লাউঞ্জের শেষ প্রান্তেই অপেক্ষমাণ লাইব্রেরি হলের প্রবেশ দরজা। দ্বিগুণেরও বেশি উচ্চতার সে কি বিশাল রিডিং হল! মুখোমুখি দেয়ালটার পুরোটাতে শোভা পাচ্ছে একটি সুদৃশ্য ম্যুরাল। হলের আলমারির সারিতে সুবিন্যস্ত বিবিধ বিষয়ক বই, মাঝে এন্তার সুবিধা বসে বই পড়ার, যা রাত ৮টা পর্যন্ত অবারিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসের পর বিকেল বা সন্ধ্যায় হল থেকে ছাত্রদের অনেকে যখন নিউমার্কেট অথবা গুলিস্তান/ নাজমুখী – আমি তখন ওই অন্যমুখী – অধিকাংশবারই সঙ্গীহীন। দু-তিন ঘণ্টা কাটে অনায়াসে, মাঝে সুলভেই চা-শিঙাড়ার বিরতিসহ। সপ্তাহে দু-তিনদিন আর লম্বা ছুটিতে। এখানেই পরিচয় ঘটে লাউঞ্জ আর সবুজ ঘাসের চত্বরে ছড়িয়ে রাখা নভেরা-কৃত বিমূর্ত ভাস্কর্যগুলোর সঙ্গে। আর ক্রমে চিনতে পেরেছিলাম দূরে ঘাসে বসে বা কোনায় শরিফ মিয়ার বেড়ার ক্যান্টিনে আড্ডারত তরুণদের মধ্যে কজন উঠতি লেখককে – পরে যাঁরা প্রতিষ্ঠা পান। এখানেই আমার প্রবেশ রবীন্দ্রসাহিত্যে। তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধ ছুঁয়ে, অফুরন্ত পত্রাবলি হয়ে উৎসুক হলাম রবীন্দ্রজীবনে। অনুসরণ শুরু উৎপত্তি থেকে। যশোরের শেকড় ছিঁড়ে দীর্ঘ যাত্রায় জোড়াসাঁকোয় প্রিন্স দ্বারকানাথে প্রতিষ্ঠালাভ আর মহর্ষি-উদ্যোগী উৎকর্ষ-

অভিমুখী যাত্রায় কীভাবে ঠাকুর পরিবারের শীর্ষারোহণ ঘটল রবীন্দ্রনাথে তারই ইতিবৃত্ত অনুসরণে।

জীবন বহমান। সে-নিয়মেই আমার জীবনেও একদিন বিশ্ববিদ্যালয় ও পাবলিক লাইব্রেরি পর্বের পাট যুগপৎ ঘুচে গেল। জীবনচক্রে একে একে এলো পেশাজীবনে বেসরকারি ও সরকারি কর্মে সম্পৃক্ততা/ অসহযোগ আন্দোলন/ মুক্তিযুদ্ধ/ দেশত্যাগ/ যুদ্ধশেষে দেশে ও কাজে প্রত্যাবর্তন/ সংসারে সম্পৃক্ততা ও সদস্য বৃদ্ধি/ লিয়েনে ক-বছর বিদেশে/ আবার দেশে এবং পুরনো কাজে/ আরো ব্যস্ততায় ও উচ্চপদে/ অবশেষে শতাব্দী শেষের সঙ্গে সঙ্গেই অবসরে। এতদসত্ত্বেও এরই ফাঁকে ফাঁকে, সময় ও সুযোগ করে নিয়ে চলে আমার শখের ও নেশার পাঠাভ্যাস এবং বিশেষত রবীন্দ্রজীবন সম্পর্কে রবীন্দ্রঘনিষ্ঠ বা অস্থানীয়ভাবে সংগ্রহ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা। অন্যদিকে ব্যক্তিগত সফরে আশির দশকের মধ্যেই একাধিকবার পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত কবিগুরু-স্মৃতিধন্য স্থানগুলি ঘুরে দেখার অভিলাষ পূর্ণ করি। ওই তালিকায় ক্রমান্বয়ে আসে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি আর ১০ সদর স্ট্রিটে কবির ক্ষণকালের আবাসনটি, বোলপুরের শান্তিনিকেতন, কালিম্পংয়ের গৌরীপুর হাউজ এবং কবির বন্ধুকন্যা স্নেহধন্য মৈত্রেয়ী দেবীর স্বামীর ‘কুইনাইন ফ্যাক্টরি’ সংশ্লিষ্ট কর্মস্থল মংপুতে কবির একাধিকবার অবস্থানের সংরক্ষিত বাসভবন ও তৎসংলগ্ন শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্রটি। আমার শান্তিনিকেতন ঘুরে দেখবার সময়ে বিদ্যায়তনটির বার্ষিক ছুটি থাকায় এর সকল স্থাপনা বিশদভাবে দেখতে না পারার আক্ষেপটি উল্লেখ্য। তবে সেখানে আকস্মিকভাবেই সাদা শাড়ি-পরিহিত অশীতিপর বিদেশিনী লীলা রায়ের (অন্নদাশঙ্কর রায়ের স্ত্রী) দর্শন লাভ ও স্বল্প আলাপচারিতা এক অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তিই বটে! অন্যদিকে মংপু যাত্রার পূর্বমূহূর্তে দার্জিলিংয়ে ব্যাংকে এক বাংলাভাষী কর্মকর্তার ‘মংপুতে দেখবেন আর কী? সেখানকার কবিগুরু-সংশ্লিষ্ট স্থাপনাগুলো তো স্বতন্ত্র-দার্জিলিং আন্দোলনের নেতা ঘিসিং সাহেবের লোকজন সেই কবেই পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে’ – এমন বিভ্রান্তিকর ও অসত্য তথ্যের ওপর নির্ভর করে কালিম্পং হয়ে সেদিনের মংপু-যাত্রা সেবার পরিত্যাগ করলে আবার নতুন উদ্যোগ কবে নিতে পারতাম কে জানে? প্রসঙ্গত, সত্তরের দশকে ক-বছর চাকরিতে বিদেশ আসা-যাওয়ার পথে লন্ডন গেলেও তার কাছেরই ‘কেনজিংটন গ্রিন সিমেট্রি’তে ১৮৪৬-এর ঠাকুর বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সমাধিটি দেখার সুযোগ হারানোর আফসোসটি মনে পড়ে। অবশ্য তখন এর কারণ ছিল অজ্ঞতা। এ-তথ্যটি আমি জানতে পারি আরো অনেক পরে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর স্মরণে কৃষ্ণ কৃপালনী-লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থটি আমার সংগ্রহে এলে।

অখণ্ড ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের তখনকার কেন্দ্রভূমি খোদ কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঘেরাটোপে অতি স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত, শিক্ষা-দীক্ষা, সংস্কৃতিচর্চায়, প্রগতিশীল চিন্তায় ও সঙ্গে এবং নবলব্ধ ব্রাহ্ম উদারতায় বেড়ে-ওঠা ঠাকুর পরিবারের কুলশ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের পক্ষে তাঁর সেই পরিচিত গণ্ডির একেবারে বিপরীতমুখী যে পশ্চাদপদ,

কৃষিনির্ভর, জল-কাদার বাংলার প্রান্তিক জনজীবন, সে-সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা না থাকাটাই যেন হতো স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবে তা না হয়ে যৌবনের শুরুতেই জমিদারি তদারকির দায়িত্বে প্রথমে মাঝে মাঝে ও পরে ১৮৯১ থেকে ১৯০১-এ শান্তিনিকেতন স্থাপনের আগের দশকে প্রায় নিয়মিতই, জলময় মধ্য-বঙ্গে বিচরণ ও সপরিবারে অবস্থানের মাধ্যমে এই লালনভূমির নিত্যদিনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-হতাশা, মাধুর্য-আধ্যাত্মিকতার অনুভবের সঙ্গে যে-পরিচয় ঘটে সেটাই পরবর্তীকালে তাঁর বিপুল সৃষ্টিশীল কর্মের – গল্প, কবিতা, গান, সুর, পত্র, প্রবন্ধ, এই

কৃষিপ্রধান এলাকার শিক্ষা, সমাজ, অর্থনৈতিক-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কীয় চিন্তাভাবনা – এমনকি নিজ পরিচ্ছদেও প্রতিফলিত। এ প্রসঙ্গে ভাদ্র ১৩৪৬ সনে লিখিত ‘শ্রী নিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ’ রচনায় কবির অকপট স্বীকারোক্তিটি স্মরণীয়। কবি লিখেছেন, ‘কাজের উপলক্ষে এক গ্রাম থেকে আর এক দূর গ্রামে যেতে হয়েছে। শিলাইদহ থেকে পতিসর নদী-নালা ঝিলের মধ্য দিয়ে তখন গ্রামের বিচিত্র দৃশ্য দেখেছি। পল্লীবাসীদের দিনকৃত্য, তাদের জীবনযাত্রার বিচিত্র চিত্র দেখে প্রাণ ঔৎসুক্যে ভরে উঠেছে। আমি নগরে পালিত, এসে পড়লাম পল্লীশ্রীর কোলে, মনের আনন্দে কৌতূহল মিটিয়ে দেখতে লাগলুম।’ কিন্তু সেটা যে কেবল দেখাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না তা বলাই বাহুল্য।

শিলাইদহ-শাহজাদপুর-পতিসরের অগণিত ছোট নদীবিধৌত জলময় মধ্যবঙ্গ খোদ বাংলাদেশেই অবস্থিত অথচ আমার নিজ অভিজ্ঞতার নদীবিরল এলাকার বাহিরে। শত বৎসর আগে কবিগুরু ব্যবহৃত ওই ঐতিহ্যবাহী পথ অনুসরণ ও অনুভবের তাগিদ সে-কারণেই মনে মনে, অনেকটা সংগোপনে, পোষণ করে রেখেছিলাম দীর্ঘদিন। সংকোচটা ছিল আশপাশের অতি বাস্তববাদী মানুষের কাছে। সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে একদিন মনস্থির করেও ফেললাম মাঠে নামার। এরপর কেবলই অপেক্ষা যথার্থ সময় ও সুযোগের।

ফিরে দেখা

অবশেষে একদিন সে-অপেক্ষার শেষ হলো, ইংরেজি সাল ১৯৯২-এর শেষ মাস। শতবর্ষ আগে শিলাইদহ-শাহজাদপুর-পতিসরের জলময় মধ্যবঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বহুব্যবহৃত এই পথানুসরণ-যাত্রা আমার এবার সত্যি সত্যিই শুরু হলো, ভোরে ঢাকার গাবতলী থেকে নওগাঁমুখী বাসে। ক্রমান্বয়ে ন-টায় আরিচাঘাটে এবং সেখানে শ্রমিক ধর্মঘটের কারণে অনির্ধারিত বিলম্বশেষে ফেরি সচল হয়ে দুপুর দুটায় নাগরবাড়ী ঘাটে। পুনঃবাসযাত্রা শেষে নওগাঁ পৌঁছে অচেনা শহরে নির্দিষ্ট সরকারি রেস্টহাউজটি খুঁজে পেতে শীতের সূর্য প্রায় পশ্চিমের কাঁতে। কিছুটা পূর্বপরিচিত রেস্টহাউজ কর্তা এলেন সৌজন্য সাক্ষাতে। সরকারি কাজে আসিনি, তবে কি কোনো ব্যক্তিগত প্রয়োজনে, যা গোপনীয়ও বটে? আলাপে কর্তার এমন আড়াল করা প্রশ্নের উত্তরে অত্যন্ত সংকোচে যাত্রার কারণ ও গন্তব্য এড়িয়ে জানালাম, আজ রাতটুকুই তার আতিথ্যি নিয়ে কাল ভোরে রেস্টহাউজ ছাড়বো সান্তাহার স্টেশন থেকে আত্রাইমুখী ট্রেন ধরতে। সন্ধ্যার কিছু পরেই পরিকল্পনা অনুযায়ী এই রবীন্দ্র-পথ অনুসরণ যাত্রায় আমাকে সঙ্গ দিতে উত্তরতম জেলা থেকে এক বিশ্বস্ত অনুজ এসে যুক্ত হলেন।

পরদিন ভোরে রেস্টহাউজ ছেড়ে সান্তাহার রেলস্টেশনে উপস্থিতি। একসময় হেলেদুলে ট্রেন এলেও হঠাৎ বিনা টিকিটের যাত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযানে কিছুটা বিলম্বশেষে ট্রেন ছাড়ল। কিন্তু এবার ছাড়ামাত্র শুরু হলো চলন্ত ট্রেনে বোচকাওয়ালা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের উঠেপড়া আর তার পরপরই চলন্ত ট্রেনে তাদের ওপর রেলপুলিশের চড়াও হওয়া ও উৎকোচ আদায়ের মাধ্যমে অবশেষে শান্তিচুক্তি! অবশ্য পরের রানীনগর স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়লে তা থামিয়ে বিনা টিকিটের যাত্রী থেকে চেকারদের রসিদের মাধ্যমে জরিমানাসহ ভাড়া আদায়ের মতো বিপরীতধর্মী সততার ঘটনাও প্রত্যক্ষ করলাম বইকি?

সকাল নটা নাগাদ নামলাম আত্রাই স্টেশনে। নেমেই বিষম খাবার জোগাড়! অবস্থান অভিন্ন, তবে বহুশ্রুত নাম ‘আত্রাই’ উধাও, পরিবর্তে সেখানে উৎকীর্ণ ‘আহসানগঞ্জ’! ধরে নিচ্ছি পুরনো নামটির ঐতিহ্য রক্ষার চাইতে নতুন নামের ব্যক্তিটিকে অমরত্ব প্রদান নিশ্চয়ই অপরিহার্য ছিল? এবার উঁচুপাড়ের রেলস্টেশন থেকে পেছনের দিকের বাজারমতো তখনো ঘুম-না-ভাঙা স্থাপনাগুলো পাশ কাটিয়ে ঢালু পথে নেমে এলাম আত্রাই নদীর ধারে। সেখানে ঘাটে পাশাপাশি বাঁধা বেশকটি নিচু ছইওয়ালা অথচ যথেষ্ট চওড়া আর লম্বা শ্যালো ইঞ্জিনযুক্ত নৌকা। নদী প্রায় নিস্তরঙ্গ। পরিবেশ অলস ও ঝিমানো যেন! নিজ গরজে এগিয়ে গিয়ে এমনি এক নৌকার মাঝির সঙ্গে আলাপ জুড়লাম। মোদ্দা কথা যা জানলাম তা হলো, আত্রাই থেকে পতিসর যাওয়ার কোনো প্রতিষ্ঠিত পথ নির্দিষ্ট নেই। নদীনালা শুকনো হওয়ার অথবা বাঁধের কারণে কোনো সরাসরি নদীপথও নেই। একমাত্র জলপথ এই গুর নদী ধরে এগিয়ে প্রথমে যেতে হবে সামসাপাড়া পর্যন্ত, তারপর সেখান থেকে ঘুরে প্রায় উলটোদিকে নাগর নদী ধরে তবেই এগোনো যায় পতিসর অভিমুখে। এ-পথে ক্বচিৎ-কদাচিৎ কেউ যেতে চাইলে তাকে একটি নৌকা পুরো ভাড়া নিতে হয়। তাই সই, এক নৌকার মাঝির সঙ্গে রফা হলো দামে ও সময়ে। কথা হলো, আমাদের দুজনকে নিয়ে ওই পথে সে যাবে পতিসর, সেখানে পতিসর ঘুরে দেখার সময় দিয়ে ফেরার পথে বিকেল নাগাদ সামসাপাড়া ঘাটে পৌঁছে আমাদের সে শিংড়ামুখী কোনো নৌকায় তুলে দেবে, তবেই তার ছুটি।

শীতের দিনের বেলা তাই দেরি না করে আমাদের পতিসর অভিমুখী যাত্রা শুরু হলো আত্রাই থেকে। তবে লক্ষণীয় যে প্রায় শত বৎসর আগে কবিগুরু সচরাচর যে-পথে পতিসর আসতেন, আজ শত বৎসর পরে আমাদের এই পথানুসরণ তার ঠিক উলটোপথে। বিশ্বকবি হয়ে ওঠার আগের সময়ে প্রধানত জমিদারির কাজে সেই তরুণ কবির এই যাত্রাপথ সচরাচর শুরু হতো কলকাতা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত রেলপথে। কুষ্টিয়া রেলস্টেশন থেকে গড়াই নদীর পাড়ে নেমে চড়তেন অপেক্ষমাণ পদ্মা বোটে। বোট উজানে গড়াই ধরে এগিয়ে নামতো পদ্মা নদীতে, সেখান থেকে ভাটিপথে অল্প কিছুটা চলে থামত শিলাইদহ ঘাটে। শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে বিরাহিমপুর জমিদারির কাজ তদারকির কয়েকটা দিন শেষে পদ্মা বোট আবার চলতে শুরু করতো। আড়াআড়িভাবে পদ্মানদী পাড়ি দিয়ে পড়তো ইছামতিতে উজানপথে শাহজাদপুরের পথে। সেখানে প্রয়োজনে কদিনের বিরতি শেষে আবার উজানপথে বরাল, গুর ও নাগর নদী বেয়ে অবশেষে পদ্মা বোট পৌঁছাত যাত্রাপথ-প্রান্ত পতিসরের ঘাটে। এখানেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, পতিসর থেকে ফেরার পথে কবিগুরু কি আসার উলটোপথে তবে সুবিধাজনক ভাটিতে পদ্মা বোটে শাহজাদপুর, শিলাইদহ-কুষ্টিয়া হয়ে শেষের পথটুকু রেলপথে কলকাতা ফিরতেন? এত দীর্ঘ সময় ধরে নদীপথে নাকি সময় সংক্ষিপ্ত করতে পতিসর থেকে উজানপথে হলেও কাছেরই আত্রাই স্টেশন থেকে রেলপথে কলকাতায়? অথবা এমনটি কখনো হয়েছিল কি যে তিনি কলকাতা থেকে রেলপথে সরাসরি (অবশ্য স্মর্তব্য সেটা সারাব্রিজ ১৯১৫ সালে নির্মাণের পূর্বসময়ে) আত্রাই পৌঁছে নদীপথে প্রধানত ভাটিতে যথাক্রমে পতিসর-শাহজাদপুর-শিলাইহ হয়ে কুষ্টিয়া থেকে আবার রেলপথে কলকাতা? প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায়, অন্তত একবার কবি ১০ শ্রাবণ (১৩৪৪/ ২৭ জুলাই ১৯৩৭) রাত দুটায় শিয়ালদা স্টেশনে এসে ট্রেনে চড়েন। পতিসরের উদ্দেশে কবির সেই যাত্রায় সফরসঙ্গী ছিলেন একান্ত সচিব সুধাকান্ত রায় চৌধুরী ও নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী। আত্রাই রেলস্টেশনে নেমে স্টেশন থেকে বোটে নদীপথে পতিসরে নাগর নদীতীরে পৌঁছাতে পরদিন ১১ শ্রাবণ রাত। অবশ্য সেবার কবি পতিসর থেকে ফিরতিপথে কোন মুখে যাত্রা করেছিলেন তার কোনো উল্লেখ নেই সেখানে। তবে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে, সেই সময়ে কবির বয়স ও অশক্ত-শরীরের বিবেচনায় দীর্ঘ নদীপথ ছেড়ে কাছের আত্রাই পর্যন্ত উজান নদীপথেই গিয়ে সেখান থেকে হয়তোবা রেলপথেই কবি কলকাতা ফিরে গিয়েছিলেন স্বল্পসময়ে। এর পক্ষে আরো একটা বাড়তি যুক্তি মেলে যে, সেই সময়ে এসে শিলাইদহের জমিদারি তখন তো ঠাকুরবংশের অপর শরিকদের ভাগে! তবে আর ও-পথে কেন? অবশ্য এরই কাছাকাছি সময়ে ১৯৪০ সালে কলকাতা থেকে মংপু যাওয়ার পথে কালিম্পংয়ের গৌরীপুর হাউজে কবি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ার সংবাদে তখন পতিসরে অবস্থানরত কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ সেখান থেকে দ্রুততম যে-পথে কালিম্পংয়ে কবির শয্যাপাশে পৌঁছান বলে মৈত্রেয়ী দেবীর ‘মংপুতে রবীন্দ্রনাথ’-এ জানা যায় তা নিশ্চয়ই আত্রাই রেলস্টেশন থেকে সরাসরি তৎকালীন উত্তরমুখী দার্জিলিং মেইল ধরেই? কবিগুরু এই অঞ্চলে নিয়মিত যাতায়াতের সেই ১৮৯১ থেকে ১৯০১ পর্যন্ত সময়ে অথবা পতিসরে তাঁর সর্বশেষ আগমনের প্রায় অর্ধশত বৎসর পরে আজ এই ১৯৯২ সালেও মধ্যবঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে-বাস্তবতা তাতে এ-বছর তেমন বন্যা না হওয়া সত্ত্বেও এই পৌষেও আত্রাই থেকে পতিসর যাত্রায় সবচেয়ে সুগম পথটিই এই ঘোরা নদীপথ।

দিনটি আজ তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট মেঘাচ্ছন্ন। আঁকাবাঁকা পথে নদী এগিয়ে চলল। সঙ্গে কাছের দু-পাড় থেকে শ্যালো ইঞ্জিনের প্রতিধ্বনি বিশ্বস্ত সঙ্গী যেন। পাড়ে লোকবসতি যথেষ্ট নয়। দূরে দূরে দু-চারটি ঘর-গৃহস্থালি। নদী চলছেই ঘুরে ঘুরে, বাঁক নিয়ে কখনো বা বিভক্ত হয়ে, একাধিক গতিপথে। প্রতিটি বাঁকের পরও পাড়ের চিত্র প্রায় অপরিবর্তিত-বৈশিষ্ট্যবিহীন। ঘণ্টা দেড়েক চলার পর নৌকা এবার ভিড়লো একটি ছোট নৌঘাটে – সামসাপাড়ায়। অল্পক্ষণ পর আমাদের নৌকাটি এবার গুর নদী ছেড়ে পড়ল নাগর নদীতে – তবে এবার উজানে। দুই পারে এখনো গাছগাছালি কি জনবসতি – সবই বিরান। নিশ্চুপ প্রান্তর। অবসাদ কাটাতে ছইয়ের নিচ থেকে বের হয়ে দাঁড়াতেই উঁচু দু-পাড়ের ফাঁক দিয়ে দেখি দুপাশেই শুধু জলাশয় অথবা আধোজলে ডোবা প্রান্তর অর্থাৎ বিস্তীর্ণ বিল এলাকা। লোকালয় অদৃশ্য প্রায়। তবে তারই মাঝে কখনো-সখনো উদয় দু-একজন কিশোর কাঠের মতো কিছু বোঝা মাথায় নিয়ে অথবা গরু তাড়িয়ে চলেছে দূরের কোনো গন্তব্যে। এই একই নিস্তরঙ্গ প্রান্তরের বর্ণনায় শত বছর আগে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছিন্নপত্রে প্রকাশিত কালিগ্রাম, ৫ মার্চ ১৮৯১ তারিখে লিখেছেন – ‘একটা ছোট নদী আছে বটে কিন্তু তাতে কানাকড়ি স্রোত নেই। সে যেন আপন শৈবাল-দামের মধ্যে জড়ীভূত হয়ে, অঙ্গ বিস্তার করে দিয়ে পড়ে পড়ে ভাবছে যে, যদি না চললেও চলে – তবে আর চলবার দরকার কী? … ডাঙ্গার উপরে নানা রকমের নানান লোক অতন্ত মৃদুমন্দ অলস চালে কেন যে আসছে, কেন যে যাচ্ছে, কেন যে বুকের মধ্যে নিজের হাঁটুকে আলিঙ্গন করে ধরে উবু হয়ে বসে আছে, কেন যে অবাক হয়ে, বিশেষ কোনো কিছুর দিকে না তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার কেনো অর্থ পাওয়া যায় না …।’

নির্জন-নিশ্চুপ-প্রায় এমনই জলপথে চলতে চলতে আমাদের নৌকা তার মাঝির বক্তব্য অনুযায়ী যখন ‘পতিসর’ পৌঁছালো সূর্য তখন প্রায় মধ্যগগনে। উঁচুপাড়ের জন্য কোনো কিছুই দেখা গেল না। তবে পাড়ে উঠে আসতেই দৃশ্যমান হলো ঘাটের পর প্রায় দুশো ফুটের একটি বর্গক্ষেত্রের মাঠের ও-প্রান্তে দাঁড়িয়ে উঁচু দেয়ালবেষ্টিত একটি স্থাপনা। ওই দেয়ালেরই বাঁ পাশ-ঘেঁষা একটি অংশবিশেষের মধ্যিখানে একটি সিংহমূর্তি ও অলংকরণসহ আরো উঁচুতে উঠে যাওয়া ফটক, যারই নিচে ওই স্থাপনাদির প্রধান দরজার অবস্থান। জানলাম এটাই বিশ্বকবির পতিসর কাছারিবাড়ি। মাঠের বাঁ-প্রান্তে তফাতে কিছু বসতবাড়ির সমাহার, আর ডান প্রান্তে মাঠ ও ফসলি জমির প্রান্তরেখায় কয়েকটি অস্থায়ী দোকানের সারি। প্রায় মধ্যাহ্নের এমন শান্ত ও নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশে দোকানগুলোর সামনে গা এলিয়ে নিশ্চিন্তে ঝিমানো অল্প কজন আমাদের নৌকার আগমনে যেন হঠাৎ সজাগ ও সচকিত হয়ে উঠলেন। আর তাদের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি ছুটে এলো আমাদের আগমনপথের দিকে। ওই দৃষ্টি হেনেই যেন বুঝে নিতে চাচ্ছেন আগন্তুকের আগমনের হেতু! হেঁটে চললাম সরাসরি কাছারিবাড়ির সেই সিংহদরজাপানে। ভেতরে ২৫ বর্গফুটের একটি বর্গাকার বাঁধানো উঠান, তারই তিনদিকে বারান্দা ও সংলগ্ন দালানঘর। মূল দালানের ঘরগুলোতে তহসিল অফিস বর্তমান। দেউড়ির লাগোয়া দুদিকের একটি ঘর তালাবদ্ধ, তার অন্যটিতে একটি পোস্ট অফিসের অবস্থান। দেউড়ির বাইরের দিকে দুদিকেই টালির ছাউনির লম্বা বারান্দাওয়ালা ঘরের সারি। অনুমান করি আদিতে তা বহির্বাটির লোকজনের ব্যবহারে লাগত। দেউড়ির একেবারে ডানপাশে বাইরের দিকে একটি পুকুর এবং তারই ভেতর দিকে সম্ভবত ভেতরবাড়ির ব্যবহারের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি পাকা ইঁদারা, তুলসীতলা ও একটা পাকা পায়খানা ইত্যাদির অবস্থান – প্রায় সবকটিই ভগ্নপ্রায় অবস্থায়। কাছারিবাড়ির মূল ভবন-বেষ্টনীর পেছনের দিকে কিছুটা তফাতে একাধিক মাটির ঘর বর্তমান, যার মধ্যে একবারে শেষপ্রান্তের বিশালাকার ঘরটি এখন স্থানীয় স্কুলের হোস্টেল হিসেবে ব্যবহৃত। আরো পেছনে একটি বিশাল পুকুর, তার পাড়ে বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি বাড়ি, যা কাছারিবাড়ির কর্মচারীদের ঘরবাড়ি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারত।

সময় গড়াচ্ছে। দর্শনার্থীরা অস্থানীয়। অতএব স্থানীয়দের মধ্য থেকে কয়েকজন আগ বাড়িয়ে পরিচয় নিলেন। তাদের সহায়তায় ঠাকুর পরিবার-স্থাপিত পতিসর স্কুলটি দেখতে আগ্রহ জানালাম। তাদেরই দিকনির্দেশনায় এবার ডানের গোলাপবাগান পেছনে রেখে নদীর সমান্তরালে এগিয়ে যেতেই হাতের বাঁয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম মাটির ঘরবাড়ির সমাহারের একটি নিটোল গ্রাম। পরিচ্ছন্ন ও দৃষ্টিনন্দন। মাটির দেয়াল, টালির (কয়েকটি টিনের) ছাদ, কোনো কোনোটি দ্বিতল। একেকটি উঠান ঘিরে চতুর্দিকে ঘর ও অন্যান্য সুবিধা এমনভাবে গোছানো যে, তা অবশ্যই এক-একটি সংসার/ পরিবারের অবস্থানই স্পষ্ট করে। বসতবাড়ির নির্মাণে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত অথবা প্রস্তুতকৃত নির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের এমন সুবিন্যস্ত ঘরবাড়ির সমাহার অন্তত আমার অভিজ্ঞতায় গ্রামবাংলায় অভূতপূর্ব। দেশজ রীতি ও ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত মহল পতিসরের কাছারিবাড়ি-সংলগ্ন এই স্থানটি ১৯৯২ সালে আমার দেখার আজ প্রায় ২৮ বছর পর আজো অক্ষুণ্ন থেকে থাকলে এর উদ্ভব ও ইতিহাস অনুসন্ধান এবং সংরক্ষণে সচেষ্ট হতে পারেন। নদীবিধৌত জলাভূমি ও হাওর-ছড়ানো এই স্যাঁতসেঁতে জলময় মধ্যবঙ্গে দীর্ঘদিন টিকে থাকে এমন নির্মাণ-উপকরণ-অভাবের দেশে গ্রামীণ অবস্থানের সাধারণ মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী দ্বারা জল-হাওয়া উপযোগী ও সহজলভ্য উপকরণের এমন অনাড়ম্বর অথচ রুচিসম্মত আবার বাহুল্যবর্জিত স্থাপত্যধারার উদাহরণ গ্রামীণ বাংলাদেশে প্রচুর আছে বলে আমার জানা নেই বলেই প্রসঙ্গটির উল্লেখ।

গ্রামটি শেষ হতেই এসে পড়লাম একটি খোলা মাঠ ঘিরে দু-তিনটি কোঠার সমাহারে গঠিত ‘কালিগ্রাম রথীন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশন’ স্থাপনার সামনে। সাধারণ গ্রামবাসীর কথায় ‘পতিসর স্কুল’। মাটির কোঠার লম্বা বারান্দাসহ ঘরের সারিতে বিভক্ত স্থাপনা। অবশ্য বারান্দাপ্রান্তের থামগুলো ইটের। দেয়াল ও থামে আলকাতরার প্রলেপ। যথারীতি মাটির দেয়ালগুলো গোড়ায় প্রশস্থ এবং ওপরের দিকে যেতে যেতে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে গেছে। ছাদে তালগাছের বিম – তার ওপরে বাঁশের কাঠামো – সর্বোপরি তা পোড়ানো মাটির টালি দিয়ে ছাওয়া। ছাদের চাল অত্যন্ত খাড়া। স্কুলঘরের ভেতরে ওপরে মাটির সমান্তরালে অবশ্য বাঁশের মাচার ফলস সিলিং। স্কুলঘরের ছাদের কিছুটা বর্ধিত অথবা সম্প্রতি মেরামত করা অংশের টালিতে ‘গাছপাকা’ নামটি ছাঁচের মাধ্যমে খোদাই করা। প্রশ্ন করে জানালাম এতদ অঞ্চলে এর প্রসিদ্ধি। প্রসঙ্গত জানাই, পতিসর আসার জলপথে প্রায় দুই থেকে আড়াই ফুট ব্যাসের বড় বড় মাটির সরাভর্তি নৌকার যাতায়াত লক্ষ করেছি। জেনেছি এই ১৯৯২ সালে (অর্থাৎ প্লাস্টিক পণ্যের বহুল প্রচলনের আগে) লোহা, পিতল বা অ্যালুমিনিয়ামের উপকরণের পরিবর্তে এতদ অঞ্চলে গৃহস্থালির কাজে স্বল্পমূল্যের স্থানীয়ভাবে তৈরি এমন মাটির সামগ্রী বাসন-কোসন হিসেবে এবং গৃহস্থের দানা-শস্য সংরক্ষণে এমন ‘মটকা’ বহুলভাবেই সমাদৃত। খোদ পতিসর স্কুলের মাঠের একপ্রান্তে এক কুমোরের তৈরি এমন বহুবিধ তৈজসপত্র রোদে শুকোতে দেওয়া তারই সাক্ষ্য বহন করতে দেখি। ফিরে আসি স্কুল প্রসঙ্গে, সাধারণ স্বাভাবিক গ্রাম্যস্কুল। ক্লাসঘরে ছাত্রদের জন্য লম্বা লম্বা বেঞ্চ, শিক্ষকদের টেবিল-চেয়ার ও তার পেছনে দেয়ালে ঝুলন্ত ব্ল্যাকবোর্ড। বারান্দা হতে প্রবেশদরজার উলটোদিকের দেয়ালে জানালার সারি দিয়ে বাইরের শান্ত জলাশয় অথবা ধানক্ষেত দৃশ্যমান। এছাড়া আছে লাইব্রেরি ও শিক্ষকদের কক্ষ। স্কুল এখন বন্ধ। তবে একটু খোঁজ করতেই এই অনাহূত অতিথিকে দু-একটি স্কুল খুলে দেখানোর লোক ও সম্মতি মিলল। অফিসকক্ষের দেয়ালে স্কুলটির সঠিক নাম উৎকীর্ণ। স্থাপিত ১৯৩৭ সাল। দেয়ালে স্কুলটি স্থাপনের কিছু পরে গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথকে দেওয়া একটি মানপত্রের কিছুটা বিবর্ণ-হয়ে-আসা বাঁধানো কপি ঝুলছে। আরো আছে স্কুলটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এখানে নিযুক্ত প্রধান শিক্ষকদের একটি তালিকা। বর্তমান প্রধান শিক্ষক আছেন দীর্ঘদিন। জলময় অঞ্চল, বসবাসের ঘনত্ব অনেকটা কম। স্কুলের ছাত্ররা তাই অবশ্যই আসে দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে – বৎসরের অধিকাংশ সময়ই হয়তো নৌকাযোগে। কথা প্রসঙ্গেই জানলাম রাজউকের একসময়ের চেয়ারম্যান রহমতউল্লাহ এই পতিসর স্কুলেরই প্রাক্তন ছাত্র। বর্তমান স্কুলভবন তিনটির মধ্যে তৃতীয়টি হাল-আমলের এক বিশদৃশ্য সংযোজন। বরান্দাপ্রান্তে সরু কংক্রিটের আর ওপরে কংক্রিটের ছাদবিশিষ্ট এবং অবয়বে সাদা চুনকামকৃত। আদি রীতিতে নির্মিত বিদ্যমান ভবনদুটির পাশে নতুন ভবনটির সহাবস্থান এমনই খাপ-না-খাওয়া ও পীড়াদায়ক। এবার ফেরার পালা। পতিসর স্কুল, সেই সুবিন্যস্ত গ্রাম, গোলাপবাগান আর কাছারিবাড়িকে বিদায় জানিয়ে অপেক্ষমাণ ও কিছুটা অধীর নৌকার দিকে এগিয়ে গেলাম। ইতোমধ্যে কিছুটা মুখচেনা হয়েছে উপস্থিত এমন কজন সজ্জন গ্রামবাসীকে বিদায় জানিয়ে রওনা হলো নৌকা। এঁদের মধ্যে সফেদ দাড়ি-গোঁফের সেই যথেষ্ট বৃদ্ধজনও উপস্থিত ছিলেন, যিনি কিছুক্ষণ আগে আমাকে যথেষ্ট আবেগের সঙ্গে বর্ণনা করলেন শেষবারের মতো কবিগুরু কালিগ্রাম আগমনের সময় ওই অল্পবয়সী বালক তখন কোনো কিছু না বুঝেই ভিড়ের মধ্যেই সৌমকান্তি কবিগুরুকে পদস্পর্শ করে যেভাবে ধন্যবোধে আপ্লুত হয়েছিলেন তাঁর সেই অমূল্য ও অম্লান স্মৃতি।

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.