(দ্বিতীয় পর্ব)

নৌকা যখন পতিসর ঘাট ছাড়ল শীতের বেলা তখন প্রায় দুটো। শান্ত সমাহিত জলময় ও তার দু-পারের প্রায় জনহীন প্রান্তর পেছনে ফেলে নৌকো এগিয়ে চললো – ঢেউ ভেঙে ভেঙে সঙ্গে একমাত্র সঙ্গী নৌকার যান্ত্রিক শব্দ। মন তখনো পতিসরের টাটকা ফেলে আসা স্মৃতিতে মগ্ন। এভাবেই চলে ঘণ্টাখানেক পরে নৌকা ভিড়লো সামসাপাড়ার ঘাটে। এবার নৌকা বিদায় ও বদলের পালা। ঘাটে অপেক্ষমাণ হলাম আর কিছুক্ষণেই আমাদের সঙ্গে অপেক্ষায় যুক্ত হলো আরো কজন। অল্পসময়েই এলো শিঙড়ামুখী এক জলযান। নিচু ছাউনির নিচে আরো নিচু পাটাতনে পাতা মাদুরের ওপর সসম্মান উপবেশন! নৌকা এবার ঘুরে পড়ল গুর নদীতে। ভাটি পথে ও দক্ষিণমুখী যাত্রায়। নদীর প্রস্থ এখানে অনেকটা নির্ধারিত ও সীমাবদ্ধ। নদীপারের দৃশ্যপটে এখন জনজীবনের সময় প্রতিফলিত হতে শুরু করেছে। ঘাটগুলোতে এখন ক্রমশ ভিড় বাড়ছে। এর আগের সময়ে যা ছিল বাসন-কোসন মাজার ও গৃহস্থালি কাজকর্মের এখন ধীরে ধীরে তা পরিবর্তিত হচ্ছে গৃহবধূদের নাওয়া-ধোয়া আর ছোট ছেলেমেয়েদের অকারণ জলহুল্লোড় এবং গরু-বাছুরের জল খেতে নামায়। এখানেই হঠাৎ মনে হলো, পাড়ের চলমান জীবনকে দেখতে দেখতে চলা এমন নদীপথযাত্রা আমার মতো অস্থানীয় যাত্রীর জন্য একটি সৌভাগ্য বটে। এটা এমন স্বল্প-প্রস্থের শাখা বা উপনদী-যাত্রাতেই সম্ভব, যেখানে দু-পাড় খুব উঁচু নয়, ঘাট নেমে এসেছে নদীতে আর দু-পারে নৌকা থেকে দৃষ্টিপথের কাছেই অবিরত ঘটে চলেছে সারাদিন-মানের বহমান জীবনাচার। বিশাল প্রস্থের বড় নদীতে এমন সুযোগ অমিল। কারণ সেক্ষেত্রে নদীপাড় প্রথমত অনেক উঁচু, দ্বিতীয়ত পাড় গড়াভাঙার ঘটনাগুলো চলতে থাকায় সেখানে

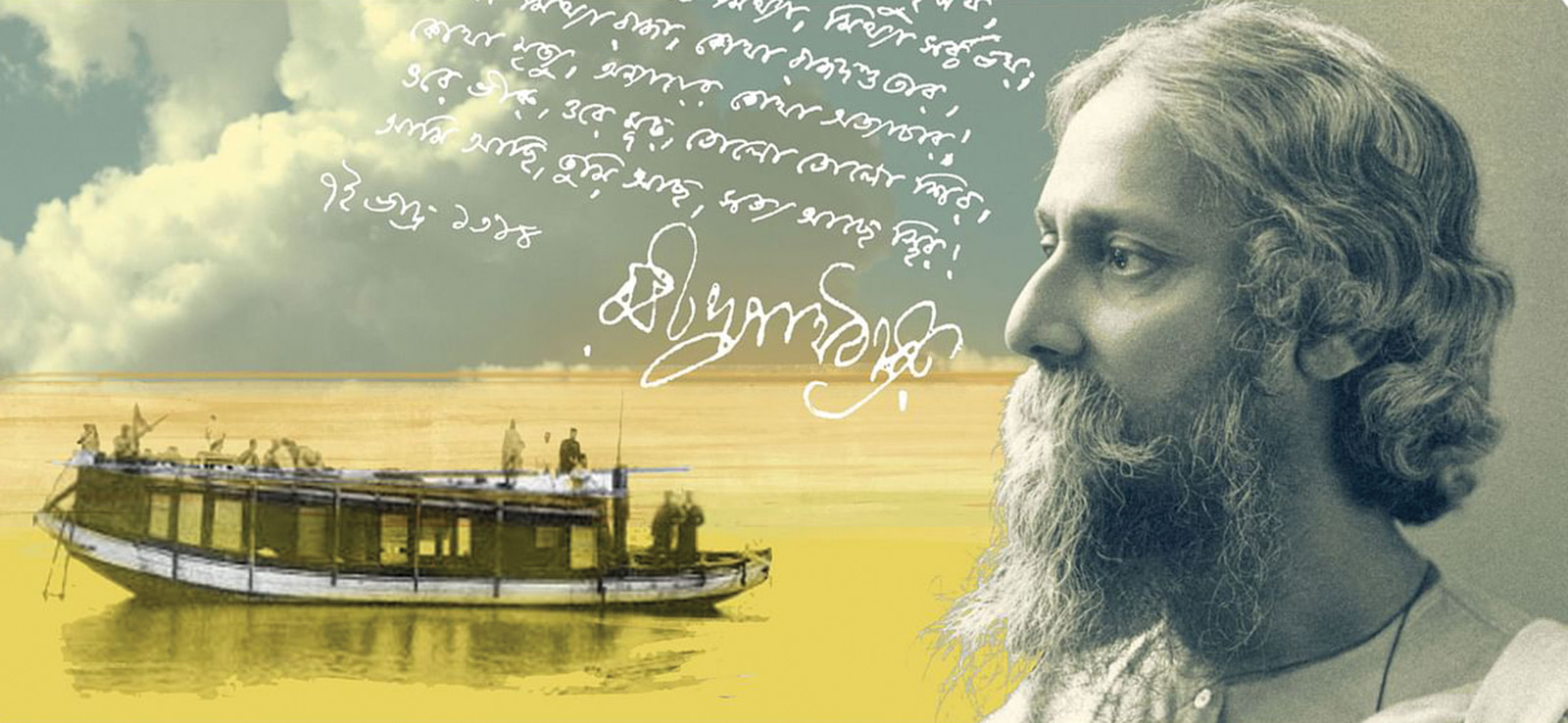

সদা-পরিবর্তনশীল নদীপাড় থেকে লোকবসতি থাকে নিরাপদ দূরত্বে। এ-কারণেই ধরে নেওয়া যায় যে, জোড়াসাঁকোর আভিজাত্যে বেড়ে উঠে আর পরে শিলাইদহ-শাহজাদপুর-পতিসরের কুঠি অথবা কাছারিবাড়িতে কবি তফাৎ-সান্নিধ্যে যে প্রজা-সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন, সেখান থেকে অথবা প্রশস্ত পদ্মা নদীতে স্বল্প-দূরত্বের পথ পাড়ি দেবার তুলনায় – অনেক দীর্ঘ সময় ধরে, দাঁড়টানা পদ্মা বোটের ধীরগতির পথে, গড়াই-ইছামতি-বড়াল-নাগর এমনসব গাঁ-গেরামের মাঝ দিয়ে বহমান শাখা বা উপনদী পাড়ির সময়ই এতো কাছ থেকে এবং তা অসংখ্যবার কবি এমন সাধারণ জন-জীবন প্রত্যক্ষ করার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেছিলেন। নিশ্চিতভাবে তারই ফলে তাঁর ছোটগল্পগুলোতে আর বিশেষত কবিতার চিত্রকল্পে এর সুস্পষ্ট প্রতিফলন। প্রসঙ্গত ১৩০২ সনের চৈতালী কাব্যগ্রন্থের ‘দিদি’ ও ‘পরিচয়’ কবিতা-দুটি স্মরণ করি। নৌকা সামসাপাড়া ঘাট ছেড়েছে অনেকক্ষণ। মাঝে নৌকা পাড়ে ভিড়েছে নামাতে অথবা যাত্রী দেখে। তারা অধিকাংশই স্থানীয়, স্বল্প-দূরত্বের গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষ, দু-একজন গ্রাম্য ব্যবসায়ী গোছের – এদের মাঝে বরং আমরা দুজনই বেমানান, মিশ-না-খাওয়া। অনেকটাই ‘হংস মাঝে বক যথা’। দু-একজন সহযাত্রী তো প্রশ্ন ছুড়েই ফেললেন – ‘আমরা দুজন গ্রামীণ ব্যাংকের কি?’ সালটা ১৯৯২।

অল্প কিছুক্ষণ পরেই নদীপথের প্রায় সমান্তরালে আমাদের নৌকার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলল এক মহাসড়ক, তাতে বাস-ট্রাক দ্রুত ধাবমান। ক্রমে নদীপাড়ের বসতি একটু যেন ঘন হয়ে এলো এবং নদীর ওপরের পুল দিয়েই পার হলো ব্যস্ত মহাসড়কটি। পাড়ে যেন গঞ্জ-গঞ্জ ভিড়, এটাই শিংড়া। নাটোর-বগুড়া মহাসড়কের মধ্যবর্তী জনপদে একটি বড়সড়ই বাসস্ট্যান্ড ও নদীবন্দর। আছে একটি হাইস্কুল, দোকান-বাজার, আড়ত ইত্যাদি। এখানে স্বল্প যাত্রাবিরতি। বেলা তখন তিনটা – পেটেও ধরেছে টান। একটু পরিচ্ছন্ন হোটেল খুঁজতে গিয়ে উঠতে হলো নদীপাড় ছেড়ে উঁচু মহাসড়কের ধারে একটিতে। খেলামও যথেষ্ট তবে প্রচুর হলুদগন্ধী ঝোলওয়ালা নলা মাছ দিয়ে ডাল ও ভাত। মনে হলো হোটেলওয়ালা যেন একটু মনোক্ষুণ্ন! শহরের লোক দেখে তাদের উৎসাহ যেন ছিল আরো দামি পদ মাংস খাওয়ানোতে। বেচারা, তারা কেমন করে জানবে যে আমরা দুজন এসেছি এই নদীবিধৌত জলময় মধ্যবঙ্গের শতবৎসর আগের জনজীবনের গন্ধ শুঁকতে? সেখানকার গ্রামীণ পরিমণ্ডলের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় সদ্যতোলা শাকপাতা, একটা সবজির ঘণ্ট আর হয়তো বাড়তি টলটলে ডাল খুব স্বাভাবিকভাবেই যথেষ্ট বিবেচিত হয়। বেশি হলে বর্র্ষার মৌসুমে তাও কেনার চেয়ে পার্শ্ববর্তী খাল/ নালা বা নদী থেকে একত্রিত অকুলীন ও রকমারি অথচ টাটকা মাছের ঝোল তো একটা অতিরিক্ত প্রাপ্তি বলেই বিবেচ্য হতে হয়। এমতাবস্থায় মাংস নামক আমিষটি তো একটি ক্বচিৎ-কদাচিৎ বিলাসিতারই নাম। উত্তরতম জেলার আমার নিজ গ্রামীণ পরিমণ্ডলের বাল্যকালে দেখেছি মাংস সেখানে বৎসরান্তের, পালা-পার্বণে অথবা খুব কাছের হলে সপ্তাহান্তের এক ক্রোশ দূরের হাটে মেলে এমনই দুর্লভ পদ!

যা হোক, আহার হলো সঙ্গে বিশ্রামও। বাড়তি হিসেবে ধারেকাছের কোথাও থেকে মাইকে ভেসে আসা উঁচুস্বরের সস্তা-গানের শ্রবণ-অবশ-করা অত্যাচারও হজম করতে হলো। আমাদের তো বিরতি হলো। গুর নদী কিন্তু থেমে নেই। বয়েই চলেছে, সঙ্গে বেলাও চলেছে গড়িয়ে গড়িয়ে। সঙ্গের ম্যাপ ও তথ্য থেকে নিশ্চিত হয়েছি যে, পথে রাত্রিবাসের জন্য যাত্রাবিরতি অবশ্যম্ভাবী। অতএব আবার নৌকার খোঁজ – লক্ষ্য এবার পরবর্তী চাচকৌড়, যা গুরুদাসপুর থানাধীন একটি মাঝারি নদীবন্দর। অপেক্ষায় নৌকা মিললো। পড়ন্ত বেলায় এবার নদীপাড়ের দৃশ্যপট আবার বদলাচ্ছে। গৃহস্থেরা ঘাটে কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। অন্ধকার ঘনাচ্ছে গ্রামীণ এলাকায়, যা শহরের একটু আগেই চেপে বসে। নারী, শিশু, কর্মজীবী, গরু-বাছুর সবাই গৃহাভিমুখী। ক্রমে পূর্ণ অন্ধকার নামল। মাঝে মাঝে জোনাকি ও দূরে দূরে দু-একটি লণ্ঠনের আলোর মধ্যেই নামলাম চাচকৌড় ঘাটে। নদী এখানে বেশ প্রশস্ত। নদীপাড় এখানে বেশ নিচুতে নেমে এসেছে।

জানলাম কাছেই গুরুদাসপুর থানা ও বাজার। আধা-পাকা রাস্তায় আধো অন্ধকারে একটি রিকশায় পৌঁছলাম অভীষ্ট বাজার এলাকায়। পুরনো ও প্রতিষ্ঠিত। টিনের বেড়া ও ছাউনির দোকান এবং গুদাম রাস্তার দুধারে। রাস্তায় বিদ্যুৎখুঁটি ও তাতে লাইন টানা, তবে এখন অন্ধকার। জানলাম, এখানে একটা সরকারি ডাকবাংলো আছে কিন্তু সেটা বেশ কিছুদিন থেকে মেরামতাধীন। অতএব সন্ধান চললো বিকল্প ব্যবস্থায় রাত কাটানোর। অবশেষে বাজার এলাকাতেই পেলাম একটি খাবার হোটেল, সঙ্গে সংযুক্ত রাত্রিবাসের জন্য কয়েকটি কক্ষ। সেখানেই যা-হোক খাওয়া সেরে দুজনের জন্য দুটি ঘর নিলাম। টানা বারান্দাসংলগ্ন চারটি ঘর। টিনের ছাদ। প্রতি ঘরে একটি চৌকি ও একটি টেবিল। ঘরের সারির বিপরীতে একটি সরু উঠানপ্রান্তে একটি টিপকল ও পায়খানা – বারোয়ারি। রক্ষা যে বিদ্যুৎ এসেছে। চেয়ে পেলাম মশারি। তুলোহীন প্রায় একটা বালিশ ও ততোধিক পাতলা একটা তোশক ও চাদর – যাকে আড়াল করলাম সঙ্গে আনা-চাদর বিছিয়ে ও গায়ের আলোয়ান দিয়ে। বারান্দায় জ্বলছে একটি মিটমিটে বাল্ব। ঘর অন্ধকার করে এই অজানা মফস্বল প্রান্তরে দূরে কুকুরের ডাক শুনতে শুনতে সারাদিনের ক্লান্তিতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টের পাইনি।

ঘুম ভাঙলো বেশ ভোরে। তাড়া আছে, অতএব গাত্রোত্থান ও দুজনে সংক্ষিপ্ত প্রাতরাশ সেরে নিয়ে অল্পক্ষণেই হাজির চাচকৌড় ঘাটে। সকাল আটটা, শীতের ভোর, যাত্রী জমছে তাই ধীরগতিতে। আলাপ স্থানীয় এক যুবকের সঙ্গে যার পেশা ব্যবসা। এই অঞ্চল থেকে কলাই সংগ্রহ করে নৌকা ভর্তি করে তা নিয়ে বিক্রি করেন নওগাঁ হাটে। আগে পাল-টানানো/ দাঁড়ওয়ালা নৌকা ছিল দুটি। কারণ এখান থেকে কলাইভর্তি নৌকা নওগাঁ পৌঁছাত দুদিনে। এখন দিন বদলাচ্ছে – গতি বেড়েছে। নৌকায় সংযুক্ত হয়েছে শ্যালো ইঞ্জিন, তাই একটি নৌকাতেই তার কাজ চলে – দিনে দিনে গন্তব্যে মাল পৌঁছে দেন। আমাদের অপেক্ষার নৌকা এসে গেল অচিরেই। পরবর্তী গন্তব্য সেই শাহজাদপুর। যেতে হবে লম্বা নদীপথে বড়াল ব্রিজ-ফরিদপুর-ডেমরা ও বাঘাবাড়ী ঘাট হয়ে। নৌকা সচল হলো, নদী বহমান, সঙ্গে সময়ও। শীতের সকাল, রোদ উঠছে। পাড়ে লোকজনের চলাচল। নদীপথও চলছে এঁকেবেঁকে – ঘুরে ঘুরে। মাঝপথে নৌকা থেমেছে গ্রাম্যঘাটে। লোক নেমেছে উঠেছে। এভাবেই একসময় পৌঁছলাম বড়াল ব্রিজ ঘাটে। স্থানটি ব্যস্তসমস্তও, কারণ এটি একাধারে নদীবন্দর আবার রেলস্টেশনও। একটু বিরতির সুযোগে চা-পানশেষে আবার যাত্রা, বেলা বাড়ছে – যাত্রীও।

কয়েকটি ঘাট পাড়ি দিয়ে এলো ‘ফরিদপুর ঘাট’ এবং আরো পরে ‘ডেমরা ঘাটে’ নৌকা ভিড়লো দুপুর ২টায়। আমার সংগৃহীত তথ্যমতে, পদ্মা বোট শিলাইদহ থেকে ইছামতিতে পড়ে ডেমরায় বরাল নদী হয়ে হুর-সাগর নদী ধরে বাঘাবাড়ী ঘাট হয়ে তবেই পৌঁছাত শাহজাদপুর। আমার যাত্রাপথও তো এখন শাহজাদপুর। অতএব ডেমরা ছেড়ে নৌকা যখন বাঘাবাড়ী ঘাটে ভিড়লো তখন দুপুর তিনটা। উঁচু ঘাটপাড়ে উঠে এসেই একটি হোটেলে দ্বিপ্রাহরিক আহার সেরে সরাসরি রওনা হলাম অভীষ্ট শাহজাদপুর রবীন্দ্র কাছারিবাড়ি দেখতে। অল্পদূরেই শাহজাদপুর বাজার, তারই প্রান্তসীমায় কাছারিবাড়ির লাগোয়া চৌহদ্দি। ওই সীমানাঘেঁষা মাত্র ১৫ ফুটের মধ্যেই দাঁড়িয়ে কাছারিবাড়ির মূল দ্বিতল দালানটি – পরিচ্ছন্ন ও সদ্য সংস্কারকৃত। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে আদিতে এদিকে কাছারিবাড়ি ও বাজারটির মধ্যকার যে-স্বস্তিকর দূরত্ব হয়তো ছিল, কালের প্রবাহে তা আজ ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাজারটির হাটবারে তাই অতি নিশ্চিতভাবে হাটের মহাকোলাহল কাছারিবাড়ির অভ্যন্তরীণ পরিবেশ যথেষ্ট অনুকূল রাখতে সাহায্য করে না। কারণ শাহজাদপুরের এই বাজারটি বাংলাদেশের এ-অঞ্চলের তাঁতবস্ত্র কেনাবেচার এক প্রসিদ্ধ পাইকারি হাট। তবে কাছারিবাড়ির চৌহদ্দি মোটামুটি সংরক্ষিত। নিচ ও ওপরের তলায় কক্ষগুলো কবি অথবা কবি-কালের ব্যবহৃত আসবাব অথবা পুনর্নির্মিত আসবাব দ্বারা সাজানো-গোছানো। আছে পুরনো পিলসুজ বা বাতিদান, কোনোটি পিতলের, কয়টি কাচের, বা তামার। কোনোটি ঝুলছে ছাদ থেকে, কোনোটি বা ব্র্যাকেটে দেয়াল থেকে। বাতিদানগুলোর অনেকটির আধার অক্ষতই। আছে সোফাসেট – সেই ভিক্টোরিয়া আমলের, কোনোটি তিন পাবিশিষ্ট। পুরনো সোফায় গদি, কোনোটিতে আবার সম্প্রতি প্রতিস্থাপিত – কখনো অতি প্রকট বা বিসদৃশভাবে। ‘বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ’ যেন, আরো আছে বহুবিধ সামগ্রী – পোরসিলিনের ওয়াটার ফিল্টার, মার্বেলের বেসিন, পালকি – সবই কবির সময়ে ব্যবহৃত হবার কারণে বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। দ্বিতলের মাঝামাঝি দুদিকেই কিছুটা খোলাছাদ। ঘোরানো সিঁড়ি, রেলিং ও গ্রিলের অংশবিশেষের সম্প্রতি প্রতিস্থাপিত অংশগুলো, সেকালের সাথে যায় এমন মানানসই করে তৈরির প্রচেষ্টা সেখানে অনুপস্থিত।

কাছারিবাড়ির প্রধান দিক ছিল কোনদিকে? নিশ্চিতভাবে সেটি বাজারের উলটোদিকে – যেখানে এখন প্রাঙ্গণ কিছুটা নিচু; মনে হয় অতীতে এটাই খালের দিক ছিল, যেখান দিয়ে পদ্মা বোটের ছিল আসা-যাওয়া। খাল এখন উধাও। অতএব বাজারের দিক থেকে কাছারিবাড়ির সংযুক্তিই এখন প্রধান প্রবেশপথ। পরিবর্তন এমনই। কাছারিবাড়ির প্রাঙ্গণের অপরদিকে বহাল একটি বেদিসহ বকুলগাছ, যা জানলাম আদি সময়ের। বকুলবেদির পর একটি ভগ্নপ্রায় একতলা দালানের অংশবিশেষ। মনে হয় এটি একটি সহযোগী ভবন ছিল কাছারিবাড়ির কর্মচারীদের ব্যবহারার্থে। এরপর কিছুটা ফাঁকা মাঠ গাছপালাসম্পন্ন। অদূরেই সেই নিচু জলা, যা হয়তো আদিতে ছিল খালের অংশ – এখন বিলুপ্ত পুরোপুরি।

সন্ধ্যা সমাগত। পাশের বাজার এখন কিছুটা শান্ত। অতএব কাছারিবাড়িটিকে বিদায় জানিয়ে করতোয়া নদীর ভাঙনের মুখে অদূরে থাকা হজরত মখদুম শাহের মাজার হয়ে এলাম এবার বড়াল নদীর তীরে বাঘাবাড়ীর ঘাটে। উদ্দেশ্য অগ্রিম তথ্য সংগ্রহ করা পরদিন ভোরের যাত্রাপথের – আবার ডেমরা ঘাট হয়ে ইছামতি ধরে কীভাবে পাবনা অভিমুখে এগিয়ে যাব শেষ-লক্ষ্য শিলাইদহ পানে? এরপর বাঘাবাড়ী বাজারে রাতের খাওয়া শেষ করলাম সেই সন্ধ্যারাতেই। মহাসড়ক ধরে চাঁদনিরাতে কিছুটা হেঁটে এগিয়ে গিয়ে পেলাম তুলা উন্নয়ন বোর্ডের রেস্ট হাউজ, যা হবে আমাদের আজকের রাতের পূর্বনির্ধারিত ঠিকানা। ঢাকা-উত্তরবঙ্গ সংযুক্তির এই মহাসড়ক ধরে জ্যোৎস্নাবিধৌত সন্ধ্যায় এই হণ্টন আমাদের মনে থাকবে দীর্ঘদিন। তবে পরবর্তী সময়ের ওই রেস্ট হাউজে রাত্রিবাসকালে মহাসড়ক হতে ভারি যানবাহন চলাচলের উচ্চশব্দ আর সংলগ্ন হ্যান্ডলুম বোর্ডের তাঁতকল চলার খটাখট শব্দের কারণে সারারাত খুব যে শান্তিময় ছিল তা বলা যাবে না।

পরদিন ঘুম ভাঙলো যথেষ্ট ভোরেই। তৈরি হয়ে রেস্ট হাউজের পাওনা মিটিয়ে এবার দুজনে খোলা প্রান্তরের মাঝ দিয়ে লম্বমান হলাম মহাসড়ক ধরে কুয়াশার মধ্য দিয়ে বাঘাবাড়ী ঘাটের উদ্দেশে। ঘাটে প্রাতরাশ সারতে সারতে কুয়াশা কিছুটা হালকা হলো, প্রত্যাশিত নৌকাও ভিড়লো ও নৌকার ছইয়ের ওপরে বসে আমাদের আজকের নব-যাত্রা শুরু হলো ডেমরা ঘাটের দিকে। বেলা এখন নয়টা। বড়াল এখানে বেশ চওড়া, পাড় উঁচু। নদীতে এগিয়ে যেতে যেতে নৌকার সংখ্যাও বাড়তে থাকল। এভাবেই পৌঁছে গেলাম গতকালের পরিচিত ডেমরা ঘাটে। খোঁজ নিয়ে যা জেনে ধাক্কা খেলাম তা হচ্ছে, শতবৎসর আগে এখনকার বড়ালের সঙ্গে ইচ্ছামতির যে সংযুক্তি ছিল তা অনেকদিন হলো বিলুপ্ত। ইছামতি এখন অস্তিত্বহীন এখানে। আদিতে বড়ালের সঙ্গে ইচ্ছামতি সংযুক্ত ছিল, তবে সেটা এখানে নয়, আরো ভাটিতে, বেড়া এলাকায়। এখন সেখানে ইচ্ছামতি কতখানি অবশিষ্ট তাও অজানা। যখন বহতা ছিল তখন ইছামতি নদী আলোকদিয়া ও আতাইকুলা হয়ে এগিয়ে গিয়ে পাবনা শহর পাশ কাটিয়ে পড়েছিল পদ্মা নদীতে। সেই বাস্তব এখন বিস্মৃত।

এখন সমস্যা পাবনা শহরমুখে এগোবো কোন পথে ও কীভাবে? নৌপথ তো অবলুপ্ত। সড়কপথ আছে একটি, তবে তা ভগ্নপ্রায় ও যথেষ্ট অপ্রশস্ত। মূল বাহন কেবল টেম্পো। অগত্যা মধুসূদন চলমান টেম্পোতে। সাধারণ গাঁ-গেরামের যাত্রীদের মধ্যে আমরা দুজন বিসদৃশ বটে। পথের দুদিকের চিত্র যথেষ্ট মনোমুগ্ধকর – পরিচ্ছন্ন শস্যক্ষেত হলুদ ফুলে ছাওয়া। মাঝে মাঝে গ্রাম-বসতি। সেখানে গোয়ালভরা গরু। আর নিচু নিচু সশব্দ তাঁতঘর প্রায় প্রতি পরিবারেই। এভাবেই পৌঁছালাম আতাইকুলা। তবে সেখানে পৌঁছবার ঠিক আগের বাঁকেই পার হতে হলো একটা পুরনো পুল। কিন্তু নিচে তার কোনো জলস্রোত তো নেই! শুধু একটি খালমতো, তবে তা ভরাট। জানলাম, এই ভরাট দশার পরিত্যক্ত খালটিই এককালের ইছামতি নদী। কী বিস্ময়! এই নদীপথেই কবিগুরুর পদ্মা বোট যাতায়াত করতো শিলাইদহ থেকে শাহজাদপুরের পথে! বিস্ময় পুরোপুরি কাটার আগেই টেম্পো উঠল আতাইকুলার প্রধান সড়কে। পাকা পথপাশে কয়েকটি বিচ্ছিন্ন স্থাপনা। এমন গ্রাম্য এলাকায় যেমন হয় তেমনি। তবে তারই মধ্যে পথপাশে হঠাৎ যেন উদয় হলো একটা বেশ পরিচ্ছন্ন আবাসন। আশ্চর্যজনকভাবে ছবির মতন। ঘরবাড়ি, পথঘাট আর ছোট একটা গোছানো গ্রাম যেন। পাশ্চাত্যের বড় শহর-এলাকা ছাড়িয়ে রাস্তার পাশে ফার্ম হাউজগুলোর সাথে মাঝে মাঝে যেমন পরিপাটি ঘরবাড়ির দেখা মেলে অনেকটা তেমনই। অবশ্য পরে জেনেছিলাম এটাই স্কয়ার গ্রুপের উৎপত্তির স্থান আতাইকুলা। শেকড়কে মনে রাখার চিহ্ন কি?

এগিয়ে চললাম এবার পুরনো বাহন ছেড়ে নতুন বাহনে – প্রশস্ত সড়ক বেয়ে পাবনা শহর অভিমুখে। মনের কোণে তখনো বিষাদ হতদরিদ্র বিধ্বস্তপ্রায় ও বিলুপ্ত ইছামতির জন্য। কিছুক্ষণেই পাবনা শহরপ্রান্তে নেমে এবার স্থানীয় রিকশা অবলম্বন। আধঘণ্টার মধ্যেই বিসিক এলাকায় আমার পূর্বনির্ধারিত সরকারি সংস্থার রেস্ট হাউজে পৌঁছে স্নান, আহার ও বিশ্রাম। তবে বিকেল নাগাদ বের হতেই হলো – পরদিন ভোরে এখান থেকে শিলাইদহ অভিমুখের যাত্রাপথ সম্পর্কে অগ্রিম তথ্যাদি জানতে। বাহন অবশ্যই সেই রিকশা, চললো পাবনা শহরের ঐতিহ্যবাহী অংশের মাঝ দিয়ে, ঘুরে ঘুরে এলো শহরপ্রান্ত। পথ এরপর ঢালু হয়ে নেমে গেছে – জানলাম এটারই নাম লঞ্চঘাট! কী আশ্চর্য – ঘাটই বা কোনখানে আর লঞ্চই বা কোথায়? বুঝলাম, এককালে নিশ্চয়ই এটা তাই ছিল। ক্রমে সেটা উধাও, তবে নাম থেকে গেছে! দেখলাম ঢালুপথ যেখানে নেমে গিয়েছে সেখানের পরই শুরু চরাঞ্চল। দক্ষিণমুখের ওই দীর্ঘ চর পাড়ি দিয়ে তবেই সামনে পড়বে পদ্মা নদী, যার অপর পাড়েই শিলাইদহ। তথ্য সংগ্রহ তো হলো, শীতের সন্ধ্যা নামছে আপাতত, তাই আবার পাবনা শহরের পুরনো অংশের মধ্য দিয়ে রিকশায় রেস্ট হাউজে ফেরা। পথমাঝে অতিক্রম করছি খণ্ডিত কচুরিপানাভর্তি খালপ্রায় জমিখণ্ড। জানলাম এটাই পাবনা শহরের পাশঘেঁষা সেই আদি ও স্রোতস্বিনী ইছামতি অথবা তার শাখা-প্রশাখা, যা এখন এমন হতদরিদ্র ও প্রায় অবলুপ্ত। কিছুটা ভারাক্রান্ত মনে রেস্ট হাউজে ফিরলাম – ইছামতির কথা ভেবে। এবার রাত্রিযাপন; কিন্তু সেটাও যথেষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হলো না, কারণ সেখানে হঠাৎ বাড়তি অতিথির আগমনের ফলে আমাদের দুজনের কিছুটা সংকুচিত ব্যবস্থাতেই রাত্রিবাস। রক্ষা কেবল শীতের রাত!

পরদিন বেশ ভোরে দ্রুতই গোছগাছ, প্রাতরাশ ও রেস্ট হাউজের পাওনা মিটিয়ে আমাদের দুজনের সম্মিলিত এই শতবর্ষ আগের জলময় মধ্যবঙ্গে কবিগুরুর চলার পথটি অনুভবের চেষ্টা, যাত্রার সর্বশেষ অংশটি অতিক্রম শুরু হলো পূর্বসন্ধ্যার চেনাপথে। যথাক্রমে রিকশায় সেই পাবনা শহরপ্রান্তে উপস্থিতি ও রিকশা ছেড়ে ঢালু পথে নিচে চরাঞ্চলে নামা এবং সুদূর ও বিস্তৃত এই সকালের নির্জন চরে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে চলা। ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলতে হবে যে এই অনভ্যস্ত হণ্টনযাত্রার প্রথম পর্যায়েই এমন এক উৎসুক ও একই পথের স্থানীয় পথিককে পেলাম যিনি আমাদের দুজনের দুটি ব্যাগ বহন ও একই সঙ্গে শিলাইদহ ঘাট পর্যন্ত পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে স্বেচ্ছায় সম্মত হলেন। বলা বাহুল্য, কিছুটা সম্মানীর বিনিময়ে। নির্জন চরাঞ্চল, অতএব সুনির্দিষ্ট পথের বদলে আঁকাবাঁকা হাঁটাপথ। দুপাশের জমি থেকে হয়তো কিছুটা উঁচু এবং বালুময়। কোথাওবা দুপাশে কাশের মতো ধারালো চ্যাপটা ডাঁটাসদৃশ ও বেশ উঁচু পর্যন্ত মাথা উঠিয়ে থাকা সারিবদ্ধ বন। তারপর আবার বালুময় ক্ষেত। আড়ালে দূরে দূরে বিচ্ছিন্ন কুঁড়েঘর – একটা বা দুটো। আনমনে চলছে কয়েকটা গরু অথবা ছাগল। মাঝে মাঝে দু-একটা লাউমাচা, তাতে অসংখ্য লাউডগা বাতাসে অবিরত দোদুল্যমান। চলতি পথে হঠাৎ হয়তো হাজির একটি-দুটি মানুষ, এ-মুখী অথবা উলটোমুখী। পাশ কাটিয়ে এগোলাম একটি জীর্ণ বন্ধ দোকান। লাউয়ের ঝাঁকা মাথায় এক চাষি – হয়তো স্থানীয় বা দূরের কোনো বাজার অভিমুখী। পার হলাম একটা পরিত্যক্ত মাদ্রাসা, ওপরের ছাউনি আর জানালা-দরজাবিহীন। পাশে একটা মুণ্ডুবিহীন চাপকল। এভাবেই অনেকটা পথ এগিয়ে এলাম ব্যাগবাহী সঙ্গী/ গাইডের অনেকটা পেছনে। পথ ক্রমে আরো বালুময় হলো। দুপাশে এখন পার হচ্ছি কলাই অথবা সরষের ক্ষেত। আবার লাউমাচা, দু-একটা বাঁধা গরু, অথবা ফাঁকা প্রান্তর, লোকবসতি খুবই কম। এবার যেন চলার পথ একটু উঁচু হয়ে খানিকটা সোজা ও প্রশস্ত হয়ে এলো। এবার পথের দু-ধারে এলো বাবলাগাছের সারি। এতো ঘন বাবলাগাছগুলো যে তার ফাঁক গলে আকাশ দেখা যাচ্ছে না! এর পরপরই আর একটু এগিয়ে এবার গাছের সারি শেষ এবং দিগন্তরেখা দেখা গেল যেন। তবে কি চর এবার শেষ হয়ে আসছে? তাই দূরের অস্পষ্ট নদী ক্রমে কাছে আসতে শুরু করলো। আরো দূরে এই শীতের সকালের অনুজ্জ্বল আলোতে কিছুটা অস্পষ্ট ও কুয়াশাচ্ছন্ন ওপার ভাসছে। আমাদের গাইড বললেন, এই যে চরাঞ্চল এবং এরও আগে বিগত কিছু সময় ধরে আমরা যে-চর এলাকা হেঁটে পার হয়ে এসেছি সেটা বর্তমান পদ্মা নদীর অবস্থানের পাবনা পারের হলেও আদপে এটি কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালী উপজেলারই অংশ। এখানে পদ্মার আদি মূলধারাটি উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে সরে যাবার ফলেই এখন এই পরিবর্তিত বাস্তবতা!

অবশেষে ঘাটে এসে নামলাম ও থামলাম। ঘাট বলতে কেবল বহমান নদীর ধারের যে-কোনো স্থানের একটি চিহ্নিত স্থান মাত্র। আমাদের আগে ও পরে ক্রমে দু-একজন করে পারাপারের জন্য লোক জমছে। অধিকাংশই আশেপাশের গা-গ্রামের মানুষ। কেউ বা লাউ হাতে, কেউ বা মুরগি ঝুলিয়ে। এদের একজন পাবনা শহর থেকে এসেছেন – যাবেন কুষ্টিয়া শহরে – কী একটা বিশেষ কাজ সেরে আজই আবার ফিরবেন এই প্রায় ছ-মাইল পথ পায়ে হেঁটে। ঘাটে অপেক্ষমাণ লোকজন থেকে দুটো বৈশিষ্ট্য লক্ষ করলাম। হাঁটাপথের এই দূরত্বের কারণেই হয়তো মহিলা বা অল্পবয়স্করা যেমন এদের মধ্যে অনুপস্থিত, তেমনি এদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যকের সাথি সাইকেল। অনেকে বোধকরি ছোট ব্যাপারী। সাইকেলের রডের ত্রিকোণে বা পেছনে সিটের ওপর অথবা পেছনের চাকার দু-ধারে ঝোলানো বস্তায় কলাই বা সরিষার মতো দানাশস্য। নৌকার অপেক্ষায় থাকতেই সাথি গাইডকে বিদায় জানালাম। অবশেষে নৌকা ভিড়ল, তবে তা ক্রমশ ঢালু হওয়া নদীর মধ্যে বেশ কিছুটা তফাতেই। যস্মিন দেশে যদাচার। অতএব জুতা খুলে, প্যান্টের পা গুটিয়ে, ব্যাগ সামলে, হাঁটুপানি ভেঙে শেষ পর্যন্ত উঁচু নৌকায় যে উঠতে পারলাম সেটাই যথেষ্ট সন্তুষ্টির। ভট্ভট্ শব্দে এবার নৌকা ছাড়ল, নৌকার পাটাতনের অবস্থা দেখে সহজেই বুঝলাম এতে মালামাল ও গরু-ছাগলই বোধহয় বেশি পারাপার হয়। তাতেই অবস্থাভেদে মানুষ ও সাইকেল তো অবশ্যই। নৌকা এগোচ্ছে কিন্তু হায় মাঝপদ্মায় পানির সেই বহুশ্রুত স্রোত কোথায়? অতি ধীর ও স্থির এবং স্থির প্রবাহের পদ্মার আজ এ কী হাল! ভাবতেও কি পারতেন কবিগুরু যে তাঁর প্রথম যৌবনের প্রমত্তা পদ্মা আজ প্রকারান্তরে তারই অন্যত্র বর্ণিত এমন ‘আমাদের ছোট নদী’ ও ‘হাঁটু জলে’র দশাপ্রাপ্ত। নৌকায় বসে অলস মনে তাই কি কবির সোনার তরীর ‘রাশি রাশি ভারা ভারা’ আর ‘ভরা নদী ক্ষুরধারা’র মতো সুখ্যাত ছত্র-দুটির পরিবর্তে অনেক দুঃখে মনে যেন উঁকি দিলো ‘সারি সারি মাল-ভরা’ আর ‘মরা নদী স্রোতহারা’র মতো প্যারোডি ছত্র।

খেয়া ভিড়লো শিলাইদহ ঘাটে। সময় সকাল দশটা। মাত্র পনেরো মিনিটে পদ্মা পারাপার – বিস্ময়করই বটে! তবে ভরসা ওপারের মতো এপার ঢালু নয় – খাড়া। তাই নৌকা থেকে উঁচু পাড়ে শুকনো পায়েই নামলাম। ঘাটের পর পথ শুরুতেই একটা দোকান, সঙ্গে পানির চাপকল। সেখানে ওপারের কাদাযুক্ত পা ধুতে গিয়েই নিশ্চিত জানলাম এটাই শিলাইদহ। লোকমুখে উচ্চারিত ‘শিলিদা’। মৌজা খোদ : বিরাহিমপুর। ঘাট-ছোঁয়া প্রশস্ত ও দুদিকে রেইনট্রিশোভিত কাঁচাপাকা পথটি ধরে শত গজের মতো এগোতেই পথের ডানে অদূরে দৃশ্যমান হলো একটি বিস্তৃত আমবাগান যার মাঝখানে নিচু ঢেউখেলানো দেয়ালঘেরা গেরুয়া রঙের একটি দ্বিতল ঐতিহ্যবাহী দালান। বুঝতে এতটুকু দেরি হলো না যে, এটাই ইতিপূর্বে বহুবার বহুভাবে একাধিক বৃত্তান্তে পঠিত ও ছবিতে দেখা কবিগুরু-স্মৃতিধন্য সেই শিলাইদহ কুঠিবাড়ি। কিছুটা অধীর হয়েই রাস্তা ছেড়ে নেমে এলাম সেই আমবাগানে। আড়াআড়ি হাঁটাপথে কুঠিবাড়ির স্থাপনা ডানে রেখে, কুষ্টিয়া থেকে আসা রবীন্দ্রপথ যেখানে কুঠিবাড়ির চত্বরে ঠেকেছে, ঠিক সেখানেই খুঁজে পেলাম তারই ডানে একটি পুকুর সামনে রেখে স্থাপিত ও ছোট সাইনবোর্ডে পরিচয় উৎকীর্ণ – ‘জেলা পরিষদ রেস্ট হাউজ’ – আমার আপাতত গন্তব্য। আগে থেকেই দাফতরিক নিয়মরীতির মাধ্যমে এখানে আমাদের দুজনের অবস্থানের বিষয়টি পাকা করে রাখা ছিল, তাই অভ্যর্থনা যথাযথই হলো। বরাদ্দকৃত কক্ষে একটু থিতু হয়ে সংক্ষিপ্ত চা-বিস্কুট পর্ব শেষ করতেই কুঠিবাড়ির দায়িত্বে নিয়োজিত প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আবাসিক প্রতিনিধি এলেন এই প্রত্যাশিত অতিথির খোঁজে। অতএব আর দেরি কেন? নেমে পড়লাম শিলাইদহ কুঠিবাড়ির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়পর্বে।

সীমানা-সুরক্ষিত কুঠিবাড়ির প্রধান ভবনটি ফুলবাগানের কেন্দ্রভূমিতে। মূল ভবনের সামনের কিছুটা অংশ একতলা যার ওপরে খোলা বারান্দার মধ্যের অংশটি টালির ঢালু ছাদের আচ্ছাদন। আর পেছনের বাকি অংশ দ্বিতল। আবার দ্বিতলের ওপরে চারদিকে খোলা ছাদ রেখে মাঝখানের সংক্ষিপ্ত ভবন অংশ নিয়ে গঠিত ত্রিতলের চিলেকোঠা টালির ছাউনিতে চৌচালাবিশিষ্ট। তবে তারও মধ্যবর্তী একটি অংশ ক্রমশ ছুঁচালো হয়ে শেষ হয়েছে। দ্বিতলের অপর তিনদিকের দালানের প্রান্তসংলগ্ন বহিরাংশে কাস্ট আয়রনের ব্র্যাকেটের ওপরে কাঠের মেঝের আচ্ছাদনসহ ঝোলানো লম্বা বারান্দা, যার লোহার খুঁটির ওপরে আছে টিনের ছাউনির ঢালু ছাদ। দ্বিতলের মূল অংশে খোলা ছাদপ্রান্তের বারান্দাগুলো ইটের জালি-সৃষ্ট রেলিং দিয়ে ঘেরা। অন্য চতুর্দিকের খোলা অংশের কাঠের খড়খড়িসহ জানালাগুলো তাদের ওপরে কাঠের ঢালু শেড দ্বারা রোদ-বৃষ্টি থেকে সুরক্ষিত। সামনের ঢেউ-দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশের মাঝখানে প্রধান প্রবেশ গেটের দুপাশে দুটো ছোট টালির ছাউনির নিচু ঘর, যার একটি এখন পোস্ট অফিস হিসেবে এবং অন্যটি সম্ভবত সুরক্ষাকর্মীদের জন্য। প্রবেশ গেট থেকে বাঁধানো হাঁটাপথ সংযোগ, যা মূল ভবনের সামনে একটি উঁচু চত্বরে মিলেছে। মূল ভবনের ডান পাশে কিছুটা তফাতে ও ঢেউ-দেয়াল প্রান্তঘেঁষে একটি একতলা পাকা লম্বা দালান, যা প্রধানত মূল ভবনের সহযোগী ব্যবহার যথা পাকঘর, ভাঁড়ার ইত্যাদি কাজে ব্যবহৃত হতো। পাশে একটি বাঁধা ইঁদারা ও তারই পাশ দিয়ে হাঁটাপথ এই বেষ্টনী দেয়ালের ডান পাশে সংযুক্ত করেছে তফাতের পুকুর ও পুকুরের বাঁধানো ঘাট ও বকুলতলাকে। সার্বিকভাবে সরকারি সম্পদ ও জনবলের সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে কুঠিবাড়ির সংরক্ষণ মোটামুটি ভালোই বলতে হয়। তবে মূল ভবন চত্বরের বাইরের দিকে বিশেষত সামনের দিকে কিছু কিছু সাম্প্রতিক নির্মাণ কুঠিবাড়ির সামগ্রিক নির্মিত পরিবেশ সুরক্ষায় যথেষ্ট স্বার্থহানি ঘটিয়েছে। যেমন প্রধান প্রবেশপথের বাঁ-পাশে রবীন্দ্রপথ হতে কুঠিবাড়ির দিকের দৃষ্টিপথ রোধ করে মনে হয় বছর দশেক আগে নির্মিত ‘জেলা পরিষদ রেস্ট হাউজ’ এবং ঠিক তার উলটোদিকে সম্প্রতি স্থাপিত ‘রবীন্দ্র-সংসদ’ – এই স্থাপনা দুটি। এই দুটিই প্রবেশপথের মধ্যরেখা থেকে দুপাশে আরো পেছনে স্থাপিত হলে অনেক দূর থেকেই কুঠিবাড়ির দিকের দৃষ্টিপথ সম্পূর্ণ অবারিত থাকত। এরই বিপরীতে উল্লেখ্য যে, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মচারীদের জন্য নির্মিত সংক্ষিপ্ত আবাসন কয়টি কুঠিবাড়ির পেছনের দেয়ালের ডানপাশে পুকুরপাড়ে নির্মিত হওয়ার বিবেচনাটি কুঠিবাড়ির দৃষ্টিপথ অক্ষুণ্ন রাখতে অবশ্যই এক সংবেদনশীল উদ্যোগ বলেই বিবেচিত হবে।

দ্বিতলের ঘর ও প্রদর্শনীগুলো দেখা সবে শেষ করেছি। দর্শনার্থী সর্বমোট জনাচারেক। এবার ওপরের চিলেকোঠায় ওঠার আগে দ্বিতলের দুপাশের ঝুলবারান্দার একটিতে এসে দাঁড়িয়েছি মাত্র। হঠাৎই চোখ গেল সামনের প্রবেশ গেটের বাইরে – যেখানকার যে শান্তিময় নিস্তরঙ্গ পরিবেশের মাঝ দিয়ে এই ঘণ্টাখানেক আগে আমরা দুজন এই কুঠিবাড়ির মূল প্রাঙ্গণে ঢুকেছি – সেখানে হঠাৎ যেন জমা হতে শুরু করেছে অনেক রিকশাভ্যান এবং ক্রমে তাদের প্রতিটি থেকে নেমে আসছেন যথেষ্ট উচ্ছল তরুণ-তরুণী। জানলাম, এরা সবাই কুঠিবাড়ির দর্শনার্থী, আসেন কুষ্টিয়া অথবা আরো দূর থেকে, অথবা আরো দূর থেকে, আসেন দলগতভাবে, ছুটির দিনে এবং শীতকালেই বেশি। কারণ শীতে শুকিয়ে যাওয়া গড়াই নদী পাড়ি দিয়ে সরাসরি পথে কুঠিবাড়ি আসাটা সহজ হয়, বিশেষত রিকশাভ্যানের কাফেলায়। তখন এঁদের দলগত উদ্যোগের সঙ্গে আরো সংযুক্ত হয় কুঠিবাড়ির আমবাগান-পুকুরপাড়ে চড়ুইভাতি। এখন শীতকাল, আজ আবার শুক্রবার অর্থাৎ শিক্ষালয় বন্ধের দিন। অল্প কিছুক্ষণেই আগত তারুণ্য ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র – বাইরের আমবাগানে, পুকুরঘাটে, ভেতরের ফুলবাগান প্রাঙ্গণে, চত্বরে ও দরদালানে। সচকিত হয়ে এমন পরিবর্তিত পরিবেশে সিদ্ধান্ত নিলাম, এখন আর ওপরে চিলেকোঠার ছাদের দিকে যাওয়া আপাতত মুলতুবি রেখে বিরতিতে রেস্ট হাউজে ফেরার। এতো উচ্চকিত কোলাহল থেকে কিছুটা হয়তো আড়াল পেতে। তবে বলে রাখি, এই তরুণ দর্শনার্থীরা যে কুঠিবাড়ির ঐতিহ্যবোধ সম্পর্কে জ্ঞাত নন এমনও নয়। তাই প্রশ্ন, তাঁদের উপস্থিতিকালে উচ্চকণ্ঠে উচ্চকিত বিচরণ ও সকল ক্রিয়া এমন ঐতিহ্যপূর্ণ স্থাপনার প্রতি সংগতিপূর্ণ রাখার বিষয়ে তারা কতখানি সচেতন? পরে জেনেছি, এরা যে শুধু দর্শন করেই ফিরে যান অভিজ্ঞ বা মুগ্ধ হয়ে এমনটি নয়। তাঁরা যাবার পর দিনশেষে পেছনে ফেলে যান, আমবাগানে বা পুকুরঘাটে, পোড়া চুলার বা রান্নার নানান উদ্যোগের পরিত্যক্ত চিহ্নাদি, খাদ্যসামগ্রীর উচ্ছিষ্ট বা বর্জ্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে এবং তা না মোচন করেই। আরো রেখে যান কুঠিবাড়ির প্রাচীরে, ভবনের দেয়ালে, দরজায়, জানালার খড়খড়িতে অথবা বাগানের গাছের বাকলে, এমনকি প্রদর্শিত ফটো-ছবির বাঁধানো ফ্রেমের কাঠে বা কাচের ওপর অসংখ্য আঁচড়।

রেস্ট হাউজে ফিরে দ্বিপ্রাহরিক ক্রিয়াদি সংক্ষিপ্তাকারে শেষ করেই একজন স্থানীয় সাহায্যকারীসহ আমরা দুজনে এবার বেরিয়ে পড়লাম কুঠিবাড়ির বাইরের শিলাইদহের অপরাপর ঐতিহ্যবাহী স্থাপনা দেখতে। শীতের দিন, অতএব যথেষ্ট সময় পেতে বের হলাম যখন, তখন বেলা চারটা। হাঁটা গ্রাম্যপথ ধরে মিনিট-পনেরো সময়ের মধ্যেই পৌঁছলাম ‘গোপীনাথ মন্দির’। চৌহদ্দির বাইরের রাস্তাপার্শ্বের বেষ্টনীর ভবনটি মোটামুটি ভালো অবস্থায় থাকলেও মূল মন্দিরভবনটি অনেকটা হতদশাপ্রাপ্ত। তার দেয়ালগাত্রের পোড়ামাটির টালির আদি অবস্থান অনেকটাই উধাও। যেটুকু স্থানে স্থানে আছে তাও অক্ষত নয়। সংলগ্ন একটি ছাউনি, যা ১৩৭৮ সনে নির্মিত বলে খচিত, তাও বর্তমানে পরিত্যক্ত। তারই পাশে বিদ্যমান একটি সাম্প্রতিক নির্মিত এসবেস্টাস আচ্ছাদনের ছাউনি। সমগ্র মন্দির প্রাঙ্গণ ও স্থাপনাগুলোর অবয়বে যথাযথ ব্যবহার অথবা যত্নের অভাবের চিহ্ন স্পষ্ট। অথচ সংলগ্ন পুকুর দুটিতে নিয়মিত মাছ-চাষের ব্যবহার বুঝতে অসুবিধা হয় না। দেবোত্তর সম্পত্তির বলেই কি মূল মন্দিরটি এতো অবহেলিত?

গোপীনাথ মন্দির থেকে বের হয়ে খোরশেদপুর গ্রাম-অভিমুখে এগোলাম। এলাম রাস্তার ওপর অবস্থিত গ্রাম্যবাজারে। পথপাশে কয়েকটি মনিহারি দোকান, দু-একটা তাঁতের কাপড়ের দোকান। পথের গা-ধরে বসা সবজিবিক্রেতা বসেছে স্থানীয় সদ্য-তোলা ক্ষেতের বেগুন, লাউ, শাক, মুলা সাজিয়ে। অল্প কজন বসেছে কলা বা কচুপাতায় সদ্যধরা নদীর খুচরা মাছ বিছিয়ে। দু-একজন বসেছে স্থানীয়ভাবে প্রস্তুত এক ধরনের মাটির ভাণ্ডে দুধ নিয়ে। বাজার পেরিয়ে এবার এসে পড়লাম মোমীনের ‘দরগায়’, জানলাম আদিতে মাজারটি খোলা ছিল এখন তা ঘরবন্দি, খুব সম্ভবত ভক্তদের উদ্যোগে। দরগা পেছনে ফেলে আরো খানিক এগিয়ে এবার এসে পৌঁছলাম ঠাকুর এস্টেটের ‘কাছারিবাড়ি’তে। একেবারে পথের ধারে ও সমান্তরালে অথচ পথের দিকে পেছন ফিরে সামনে একটি খোলা প্রাঙ্গণের দিকে মুখ করা একটি দ্বিতল ভবন। বর্তমানে কোনো দেয়ালবিহীন চত্বর, তবে তার একটা প্রবেশপথ এখনো অক্ষুণ্ন। নিচতলায় একটা লম্বা বারান্দা-সংলগ্ন সারি সারি ঘর-বারান্দা। প্রান্তে জোড়া কলাম সারির কিছুটা অংশ বর্তমান, তবে ওপরের বারান্দা অদৃশ্য। এমনও হতে পারে যে, দ্বিতলটি হয়তো পরবর্তী সময়ে সংযুক্ত হয়েছিল। সামনে খোলা প্রাঙ্গণে কয়েকটি বাঁধানো বেঞ্চ ও প্রান্তে জোড়া কলাম সারির কিছুটা অংশ বর্তমান, তবে ওপরের বারান্দা অদৃশ্য। এমনও হতে পারে যে, দ্বিতলটি হয়তো পরবর্তী সময়ে সংযুক্ত হয়েছিল। সামনে খোলা প্রাঙ্গণে কয়েকটি বাঁধানো বেঞ্চ ও প্রান্তে একটি ইঁদারা। বোধহয় সমাগত প্রজাদের ব্যবহারার্থে। সম্পূর্ণ স্থাপনাটিই পরিত্যক্ত। এবার পথ ধরে এগিয়ে চলে কিছু পরে পথের ডানপাশে এলো একটি ভগ্নপ্রায় ইউ আকারের পরিত্যক্ত একতলা দালান, যার দেয়ালগাত্রে এখনো স্পষ্ট পড়া যাচ্ছে লেখা ইংরেজিতে ‘Mohorsi Charitable Dispensary’। ১৮৯১ থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত কবিগুরু শিলাইদহে নিয়মিতভাবেই মাঝে মাঝে অবস্থানের সময় এই ‘মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয়’ ভবনটি কি বিদ্যমান ছিল? নাকি পরবর্তীকালে নির্মিত? অবস্থাদৃষ্টে ভবনটি বহুদিন থেকেই পরিত্যক্ত হলেও এখন পর্যন্ত মূল কাঠামোগতভাবে তা যথেষ্ট ব্যবহার-উপযোগী। ঘটনাক্রমে ওই পরিত্যক্ত ভবনটির প্রায় বিপরীতেই নির্মিত ও ব্যবহৃত হচ্ছে একটি ‘থানা স্বাস্থ্য কেন্দ্র’, যার বয়স বড়জোর দশ বৎসর মাত্র। এখানেই যথেষ্ট দুঃখ বোধ হলো এ-কথা ভেবে যে, শিলাইদহের এসব ঐতিহ্যের প্রতি একটু সজাগ ও উদ্যোগী হলে এবং আইনি বাধা না থাকলে ও সরকার বা প্রশাসন এলাকার স্বাস্থ্যসেবা ও পর্যটনের সুবিধা বৃদ্ধিতে খুব অল্প খরচেই মহর্ষি ডিসপেনসারিটি থানা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং কাছের পরিত্যক্ত কাছারিবাড়ি ভবনটি সংস্কার করে পর্যটকদের রাত্রিযাপনের উপযোগী করে নিতে পারতেন হয়তো।

মহর্ষি দাতব্য ডিসপেনসারি ভবনটির উত্তরে বা পেছনের দিকে কিছুটা খোলা জায়গা ও কৃষিজমি তার পরই পদ্মা নদী। জানলাম, ওই খোলা জায়গাটিকে স্থানীয়রা বলে ‘কুঠির হাট’। জনশূন্য ওই অবস্থানেই অথবা তার একটু পরেই অবস্থিত ছিল আদি ‘নীল কুঠি’, যা বহুদিন হলো পদ্মাগর্ভে। শিলাইদহে কবিগুরুর আসা-যাওয়া শুরুর আগেই পদ্মা ওইদিক থেকে ক্রমে আগ্রাসী হয়ে এগিয়ে আসতে থাকার কারণে ওই নীলকুঠির উত্তরাধিকারী কবির পূর্বপুরুষ ঠাকুর পরিবার কর্তৃক আদি নীলকুঠিটি পরিত্যক্ত হয়ে তারই পরিবর্তে বর্তমান শিলাইদহ কুঠিবাড়িটি নির্মিত হয়। প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি ‘শৈলী’ নামে আদি নীলকুঠির কোনো এক সাহেবকর্তার নামটির সঙ্গে তখন এখানে পদ্মা নদীর কোনো একটি অংশের ‘দহ’ পরিচিতিকে সংযুক্ত করেই ‘শিলাইদহ’ নামটির প্রচলন বলে অনেকে মনে করেন। সন্ধ্যা সমাগত, অতএব এবার কুঠিবাড়ির দিকে ফেরার পথে উঠলাম। পথপার্শ্বের ঝুপড়ির দোকান থেকে লণ্ঠনের দুর্বল আলো পড়া শুরু হয়েছে। কুঠিবাড়ির আমবাগানে রাত নামল ঝপ করেই। দর্শনার্থীরা নিশ্চয়ই ফিরে গেছেন অনেক আগে? তাই প্রাঙ্গণ এখন আশা করছি সম্পূর্ণ নির্জন ও শান্ত – এই দিনান্তে।

রেস্ট হাউজে ফিরে একটু গুছিয়ে বসতেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলেন কুঠিবাড়ি সংরক্ষণ ও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ইতিমধ্যে পরিচিত কর্মচারী দুজন। দিনমান অথবা ছুটির দিনে যতই দর্শনার্থী সমাগম নিয়ে এঁরা দায়িত্বে ব্যস্ত থাকুন না কেন দিন শেষ হলেই এই শহরবিচ্ছিন্ন গাঁ-ঘেঁষা প্রতিবেশীহীন অবস্থানে সন্ধ্যার পর পরিবারবিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁদের সময়টা যে যথেষ্ট সঙ্গীহারা কাটে তা বুঝলাম। আজ আমরা দুজন রাত্রি অবস্থানে এখানে, তাই একটু হয়তো অন্যরকম। লণ্ঠনের আলোয় রেস্ট হাউজের বসার ঘরে চারজনের আলাপচারিতায় তাই অবধারিতভাবে এসে পড়লো ঠাকুর বংশের গল্পকথা। ওই দুজনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের যে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মচারী তাঁকে ঠাকুর বংশের তথ্যাদি সম্পর্কে কিছুটা অবগতই বলে এবং আরো জানতে যথেষ্ট আগ্রহ লক্ষ করায় আমি আমার সংগ্রহে এবং সঙ্গে থাকা চিত্রা দেব-রচিত ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল বইটি তাঁকে উপহার দিলাম। বইটির একটি অতিরিক্ত কপি কাছে ছিল বলে এই সময় ও পাত্রে উপযুক্ত বদান্যতার এমন সুযোগ আমার হলো। আলাপচারিতার এক পর্যায়ে চোখ গেল রেস্ট হাউজের বাইরে – খুব স্বাভাবিকভাবে এই মফস্বলপ্রান্তে সন্ধ্যায় বেড়েছে নির্জনতা; কিন্তু তারই বিপরীতে বাইরে কখন যেন এই শুক্লপক্ষের সন্ধ্যারাতে ফুটতে শুরু করেছে এক অপূর্ব জ্যোৎস্না, ছড়িয়ে পড়েছে কুঠিবাড়ির আমবাগানে, গাছের ফাঁক গলে পুকুরের পাড়ে, ঘাটে বকুলগাছের পাতা চুঁইয়ে পড়ছে ঝরে ঝরে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! চারজনেই আমরা উচ্ছ্বসিত। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্মচারী দুজনের সঙ্গে ইতোমধ্যে গড়ে ওঠা সখ্যের বাড়তি সুযোগ নিয়ে তাই অচিরেই আমরা উঠে গেলাম সকালে পরিত্যক্ত কুঠিবাড়ির চিলেকোঠা পরিদর্শনে। তাও আবার এমন জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতে! দৃশ্য অভূতপূর্ব। জ্যোৎস্নাস্নাত ছাদ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অনতিদূরের পদ্মা এবং চরাঞ্চল। আর একদিকে ঘুমন্ত নিঝুম বিরাহিমপুর। ছাদ থেকে পদ্মার অবস্থান দেখে সত্য মনে হলো যে, এই কুঠিবাড়ি থেকে পদ্মা নদীর দূরত্ব অন্তত এদিকে খুব একটা কমে আসেনি। সেটা কি প্রাকৃতিকভাবেই, নাকি বিশেষ কোনো প্রযুক্তিগত উদ্যোগ প্রয়োগের কারণে জানি না। তবে বলা বাহুল্য ফল সুখকর। একসময় ছাদ থেকে নেমে এলাম আমরা মোহাচ্ছন্নের মতো – এই বিরল অভিজ্ঞতা নিয়ে। রেস্ট হাউজে এসে পেছন ফিরে দেখি কালের সাক্ষী কুঠিবাড়ি দাঁড়িয়ে ঠিক একই ভাবে। জ্যোৎস্নাস্নাত।

পরের দিন। ঘুম ভেঙেছে বেশ ভোরে। সঙ্গী তখনো ঘুমে। নিঃশব্দে উঠে গায়ে একটি চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে এলাম রেস্ট হাউজ থেকে। বাঁয়ে দেখি কুয়াশাচ্ছন্ন ভোরে যেন চিত্রপটে আঁকা শিলাইদহ কুঠিবাড়ি নীরবে দাঁড়িয়ে, ঠিক কাল জ্যোৎস্নারাতে যেখানে যেমন রেখে গিয়েছিলাম! হাতের ডানে সংযোগ রাস্তাটুকু একটু এগিয়ে যা মিলেছে শিলাইদহ ঘাঠ থেকে লম্বমান হয়ে কুষ্টিয়া-অভিমুখে রবীন্দ্র সড়ক নামে। এগোলাম সেদিকপানেই। একটু দূরেই সংযোগস্থলে অস্থায়ী ঝুপরি দোকানগুলো – তখনো ঘুমে ও কুয়াশাচ্ছন্ন। ফিরে চলতেই মুখোমুখি হলাম কয়েকটি স্বল্পবসন অল্পবয়সী ছেলের। কেন জানি না তাদের কাছে জায়গাটির পরিচয় জানতে চাইলে তাদেরই একজন তোতলাতে-তোতলাতে জানালো এটা ‘শিলিদা নবীন্দ্র কুঠিবাড়ি’। বিস্মিত হলাম এজন্য যে, সকল অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের পীড়নের মধ্যে থেকেও স্থানীয় ঐতিহ্যবোধ সম্পর্কে তারা এমন সজাগ! রেস্ট হাউজে ফিরে সকল প্রস্তুতি সেরে দেনা-পাওনা মিটিয়ে এবার বিদায়ের পালা। আশ্রয়, যত্ন ও সহযোগিতার জন্য রেস্ট হাউজ ও প্রত্নতত্ত্বের কর্মচারীদের ধন্যবাদ দিয়ে এবার পথে নামলাম। যাত্রা এবার কুষ্টিয়া শহর-অভিমুখে, তবে তা রবীন্দ্রপথ ধরে নয়, বরং উলটোপথে, নৌকায় – নদীপথে। এলাম শিলাইদহ ঘাটে।

পূর্ব-ব্যবস্থায় যেখানে নৌকা ছিল অপেক্ষমাণ। যাত্রা হলো শুরু, শিলাইদহকে বিদায় জানিয়ে এবার পদ্মায় উজানে চলল নৌকা। কবিগুরু কলকাতা থেকে ট্রেনে কুষ্টিয়া রেলস্টেশনে নেমে কাছেই গড়াই নদীতে অপেক্ষমাণ পদ্মা বোটে প্রথম গড়াই, পরে উজানে এগিয়ে পদ্মায় পড়ে তখন ভাটিতে পৌঁছাতেন শিলাইদহ ঘাটে – যাত্রাবিরতিতে। সেই যাত্রাপথের অনুসরণেই আমার আজকের এই শেষ নদীপথ যাত্রার প্রয়াস, তবে তা উলটোপথে! শত বৎসর ব্যবধানে আজকের এই যাত্রায় পরিবর্তনগুলো প্রকট। প্রথমেই নৌযানে, তখনকার পালতোলা ও দাঁড়টানা এবং অপেক্ষাকৃত বড় পদ্মা বোটের তুলনায় এটা একটা ক্ষুদ্র নৌকা এবং তা শ্যালো ইঞ্জিনযুক্ত ও সশব্দ। নৌকা এগিয়ে চললো, তবে তা পাড়ঘেঁষে ও সতর্ক হয়ে। কারণ পানির গভীরতা কম, কখনো-বা তল ঠেকার উপক্রম। মাঝনদী অবশ্য কিছুটা স্বাচ্ছন্দ্য গতিসম্পন্ন, সেখানে ভাটিতে চলছে বড় বড় নৌকা। তবে সবই পালবিহীন, শ্যালো ইঞ্জিনযুক্ত ও বলা বাহুল্য আরো সশব্দ। বড় নৌকাগুলো সবই মালবাহী। কোনোটায় বা গরুবোঝাই, কোনোটায় শস্য, আবার অপর কোনোটায় পণ্য। নদীর পাড় যথেষ্ট খাড়া। তাতে অসংখ্য ফুটো এবং সেইসব গর্ত বা ফুটো থেকে হঠাৎ হঠাৎ ফুরুৎ ফুরুৎ করে চলছে অসংখ্য নাম-না-জানা পাখির অবিরত আনাগোনা। এখন শীতকাল, পাখিদের সুসময়। তাদের আকর্ষণ একদিকে নদীতীরের শস্যক্ষেতের পাকা ফসল আর অন্যদিকে নদীর রকমারি খুচরা মাছ, তাদের জন্য কেবল ছোঁ মেরে ঠোঁটে তুলে নেবার অপেক্ষায়!

এবার নৌকার গতি ধীর হলো। মাঝেমধ্যেই জেগে আছে চর। সঙ্গে গড়াইয়ের সংযোগস্থান এগিয়ে এলো। কিন্তু আমাদের নৌকার মাঝি গড়াইয়ের প্রবেশপথ যেন খুঁজে পাচ্ছে না? একটু দূরের এক নৌকার মাঝির কাছে এই মাঝির চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা, পথসন্ধানে। উত্তর এলো – অসম্ভব, গড়াই এখন সম্পূর্ণ শুকনো। অতএব এভাবেই শুষ্ক গড়াই আমাদের এই নদীপথ অভিযানের শেষ পর্বকে বিমুখ করল! আর একটু এগিয়ে পদ্মাপাড়েই এক অপরিচিত স্থানে আমাদের নৌকা ভিড়ল। উঁচুপাড়ে পোঁটলাসহ

একটু কষ্ট করেই উঠে ধরলাম গ্রাম্য মেঠোপথ। সূর্য ক্রমেই প্রখর হচ্ছে। এগিয়ে চললাম পথচলতি স্থানীয় গ্রামবাসীর উৎসুক ও জিজ্ঞাসু দৃষ্টি পাড়ি দিয়ে। তাদের থেকেই জানলাম স্থানটির নাম ‘তালবাড়িয়া’। আলপথ ধরে বেশ কিছুটা হেঁটে এসে পড়লাম কুষ্টিয়া-ভেড়ামারা সংযোগ সড়কে। পথের ধাবমান বাসে ঠাঁই হলো না আমাদের, তবে বিকল্প হলেও জুটলো একটা ভ্যান-রিকশা। তাই সই। তাতেই মাইল কয়েক পথ পার হয়ে এলাম শহরপ্রান্তে। এবার রিকশায় যাত্রা, শহরে পূর্বনির্দিষ্ট বিশ্রামাগারের দিকে।

স্বল্পবিরতির পর বিকেলে নির্ধারিত আছে ছেউরিয়ায় লালন শাহের আখড়া ঘুরে দেখবার। ‘নটে গাছটি মুড়ো’তে তখন অপেক্ষা কেবল পরদিন ভোরে বিশ্বকবি কর্তৃক শতবর্ষ আগের ‘পতিসর-শাহজাদপুর-শিলাইদহে’ বিস্তৃত জনজীবনঘনিষ্ঠ পথটি ফিরে দেখার, এই অভাজনের বহুদিনের ও বহুসাধের অভিযাত্রাশেষে ডেরায় ফেরার। অন্যভাবে বলা যায় কি – সেই পুরনো দিন ও সময় পাড়ি দিয়ে বর্তমানে ফেরার?

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.