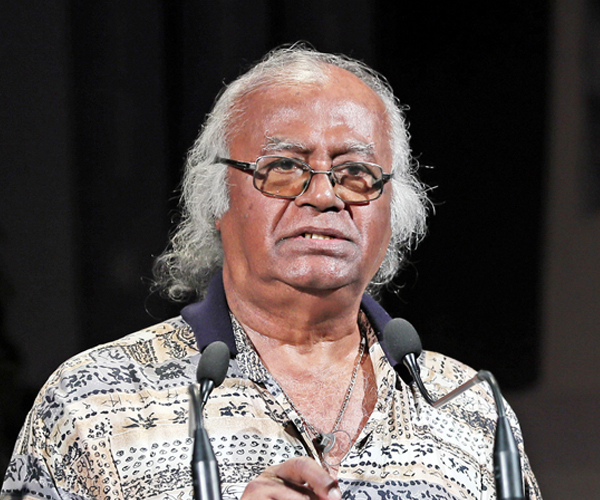

রবি। রবিদা। রবিউল হুসাইন। স্থপতি-কবি অথবা কবি-স্থপতি রবিউল হুসাইন। জন্ম ৩১শে জানুয়ারি ১৯৪৩, মৃত্যু : ২৬শে নভেম্বর ২০১৯। মৃত্যুর সময় বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর, ৯ মাস, ২৬ দিন। জন্ম : আদিনিবাস, ঝিনাইদহ জেলার শৈলকূপা উপজেলায় কাঁচের খোল ইউনিয়নের রতিডাঙ্গা গ্রামে। বাবা তোফাজ্জল হোসেন, মা বেগম লুৎফুন্নেসা। স্থায়ী বসবাস কুষ্টিয়া শহরের থানাপাড়ায় শশীভূষণ প্রামাণিক সড়কের শেষ মাথায় ১১৬নং একতলা পাকা বাড়ি। বাবা ছিলেন পুলিশ অফিসার। পাঁচ ভাই, চার বোনের মধ্যে সবার বড় রবি। সবার মিয়াভাই। সংসারে তেমন সচ্ছলতা ছিল না। ছিল মা-বাবা, ভাই-বোন নিয়ে একসঙ্গে থাকার আনন্দ।

স্কুল : কুষ্টিয়া মুসলিম হাই স্কুল। কলেজ : কুষ্টিয়া সরকারি কলেজ। স্কুল ও কলেজ জীবন কেটেছে উদ্দামতায়। শান্ত, ভদ্র, শ্যামলা গায়ের রং, পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি উচ্চতা, সুদর্শন, ভালো ছাত্র, বইপড়া, কবিতা লেখা, গান গাওয়া আর ছবি আঁকা। মাঝেমধ্যে রাতে বন্ধুদের নিয়ে খেজুরের রস চুরি করা; পড়শীদের নারকেল গাছ থেকে নারকেল চুরি করা; গাছ থেকে হেঁচড়ে পড়ে ব্যথা লাগা; ব্যথা পেয়ে বাড়িতে কাউকে না বলা; সকালে পড়শীর নালিশ শোনা : রবি দেখিস তো কাল রাতে কারা যেন আমাদের গাছ থেকে নারকেল চুরি করেছে, যদি বুঝতে পারিস কারা তাহলে জানাবি। রবিউলের উত্তর : ঠিক আছে চাচা, যদি ধরতে পারি তাহলে অবশ্যই জানাব। গড়াই নদীতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাঁতার কাটা, ডুবোডুবি খেলা; ফুটবলের নেশা; ক্রিকেট খেলতে গিয়ে বল লেগে সামনের দুই দাঁত ভেঙে ফেলা; মাথা নিচে পা ওপরে, এমতাবস্থায় হাত দিয়ে হাঁটা; সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে রিং বানিয়ে মুখ দিয়ে একের পর এক বের করা; খেলাধুলায় মেডেল জেতা; বন্ধুদের নিয়ে আড্ডা দেওয়া আর ক্লাসে ফার্স্ট হওয়া। এক কথায় চৌকস।

১৯৬২ সালে প্রথম বিভাগে ইন্টারমিডিয়েট (বিজ্ঞান) পাশ করা। পরীক্ষার কিছুদিন আগে হার্ট অ্যাটাকে হঠাৎ বাবার মৃত্যু। নয় ভাইবোন আর মায়ের সংসারে নেমে আসে গভীর বিপর্যয়। ছোট চাচা, ডাক্তার, এগিয়ে আসেন যথাসাধ্য নিয়ে। ১৯ বছরের মিয়াভাইয়ের ভবিষ্যৎ তখন পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়া আর বিশাল সংসার টিকিয়ে রাখার সংগ্রামের ইতিহাস।

দুই

১৯৬২ সালে তৎকালীন আহ্ছানউল্লা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে দেশের প্রথম স্থাপত্য ও পরিকল্পনা অনুষদ প্রতিষ্ঠা করে, কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ হয় ‘ইস্ট পাকিস্তান ইউনিভার্সিটি অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি (ইপিইউইটি)’। ‘ইউএসএইডে’র উদ্যোগে আমেরিকার টেক্সাস এ অ্যান্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগিতায় ওই অনুষদ খোলা হয়। টেক্সাস এ অ্যান্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগে কর্মরত একদল আমেরিকান শিক্ষক ঢাকায় এসে স্থাপত্য বিভাগে শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অনুষদের প্রথম ডিন ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অধ্যাপক রিচার্ড এডউইন ভ্রুম্যান।

১৯৬২ সালের মাঝামাঝি সময়ে রবিউল ঢাকায় চলে আসেন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে (ইপিইউইটি) স্থাপত্য বিভাগে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য। ইচ্ছে ছিল চিত্রকলায় পড়াশোনা করা। কিন্তু স্থাপত্য বিষয়ে বিজ্ঞান ও শিল্পকলার মিশ্রণ আছে জেনে এবং ইন্টারমিডিয়েটে বিজ্ঞান পাঠের কারণে স্থাপত্যবিদ্যাকে সাগ্রহে বেছে নেন। কুষ্টিয়ায়, কলেজ গ্রন্থাগারে উত্তর আমেরিকার শ্রেষ্ঠ স্থপতি ফ্রাংক লয়েড রাইটের ওপর লেখা একটা বই ছিল। এই বই পড়েই স্থাপত্য বিষয়ে রবিউলের প্রাথমিক জ্ঞান ও আগ্রহ জন্মে। ভর্তি পরীক্ষার মৌখিক অংশে অধ্যাপক ভ্রুম্যান যখন জানলেন যে, রবিউল ফ্রাংক লয়েড রাইটকে নিয়ে লেখা বই পড়েছেন তখন ভ্রুম্যান অবাক হয়েছিলেন। বাংলাদেশের একটি মফস্বল শহরের গ্রন্থাগারে রাইটের বই থাকা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তখন থেকেই রবিউল হয়ে ওঠেন ভ্রুম্যান সাহেবের অত্যন্ত প্রিয় ছাত্র। স্থাপত্যবিদ্যায় ডিজাইন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রবিউল প্রথম থেকেই ডিজাইনে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে সকল আমেরিকান শিক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। স্থাপত্য বিভাগ ছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, ছাত্র ইউনিয়ন, বিতর্ক প্রতিযোগিতা ইত্যাদি কর্মকা-ে রবিউলকে নিরলস কর্মী হিসেবে পাওয়া যেত। অচিরেই রবিউল অগ্রজ ছাত্রদের স্নেহভাজন ও অনুজদের রবিদা হয়ে ক্যাম্পাসের সবচেয়ে প্রিয় ছাত্রের স্থান অধিকার করেন। দ্বিতীয়বর্ষে হঠাৎ ছন্দপতন। অধ্যাপক কামিনী সাহার ক্লাসে পদার্থবিদ্যা বিষয়ে ফেল। এক বছর নষ্ট হবে। কামিনী সাহা বোঝালেন : ‘এই অকৃতকার্যতা তোমাকে সাময়িকভাবে ব্যথিত করছে, তবে সামগ্রিকভাবে তোমার ‘মেন্টাল হরাইজন’কে প্রসারিত করবে।’ রবিউলকে আরেকবার দ্বিতীয় বর্ষে পড়তে হবে আর এই বছরটাই ছিল তাঁর শিক্ষাজীবনের সবচেয়ে কষ্টকর সময়। স্কলারশিপের টাকা আর পার্টটাইম চাকরির বেতন থেকে বেশির ভাগ কুষ্টিয়ায় পাঠিয়ে দিয়ে সামান্য টাকায় চালাতে হতো পড়াশোনা ও হোস্টেলের খরচ। হাসিখুশি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের আড়ালে রবিউল তাঁর নিজস্ব দুঃখ-কষ্ট ধামাচাপা দিতেন। কেউ টের পেত না।

আমি ১৯৬৩ সালে স্থাপত্য বিভাগে ভর্তি হই। ১৯৬৪ সালে দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময় রবিউলকে সহপাঠী হিসেবে পাই। রবিউল এক বছরের সিনিয়র, ফেল করার কারণে আমার সহপাঠী হওয়ায় তাঁকে আমি রবিদা ও রবিউল এই উভয়ভাবেই ডাকতাম এবং আমরা একে অপরকে ‘আপনি’ বলেই ডেকেছি। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে রবিউলের জনপ্রিয়তা আমার জানা ছিল। রবিউল ‘ডিজাইন’সহ সৃজনশীল বিষয়গুলিতে ভালো মার্ক পেতেন। আমিও মাঝে মাঝে পেতাম। আমরা ক্রমশ আমাদের মনের ও চিন্তার রসায়নের মিল খুঁজে পাই, ফলে ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হই। আমরা ১৯৬৪ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত স্থাপত্য বিভাগে সহপাঠী ছিলাম। তখন বাংলাদেশ ছিল পূর্ব পাকিস্তান। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের স্বৈরশাসনের যুগ। ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে বেরিয়ে এসে আমরা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ ও নিপীড়নের শিকারে পরিণত হই। এমতাবস্থায় আমরা সোভিয়েত ইউনিয়নের বামপন্থি রাজনীতির প্রতি ঝুঁকে পড়ি। রবিউল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি ঘটনার রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যাখ্যা খুঁজে বেড়াতেন। আততায়ীর গুলিতে প্যাট্রিস লুমুম্বা (১৯৬১) ও জন এফ কেনেডির (১৯৬৩) মৃত্যু, মেরিলিন মনরোর আত্মহত্যা (১৯৬২), কিউবার মিসাইল সমস্যা (১৯৬২), চীন-সোভিয়েত দ্বন্দ্ব (১৯৬৩-৬৯), ম্যালকম এক্স (১৯৬৫) ও মার্টিন লুথার কিং-জুনিয়র (১৯৬৮) হত্যা, সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্রের মধ্যকার শীতল যুদ্ধ, ভিয়েতনাম যুদ্ধ ইত্যাদি অনুধাবন করা এবং ক্রমশ এমন ধারণার বশবর্তী হওয়া যে, সব প্রতিষ্ঠান অন্যায়ের প্রশ্রয় দেয়। অন্যায়কে ধাপাচাপা দিয়ে নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধার করে। রবিউল এই সময় র্যাঁবো, বোদলেয়ার, রিলকে, এলিয়ট ও নেরুদার কবিতা; কামু, কাফকা, সাঁর্ত্রের উপন্যাস ও ছোটগল্প; রাশিয়ান চলচ্চিত্র ও সাহিত্য ইত্যাদি নিয়ে ব্যস্ত। চিন্তার জগৎ জুড়ে থাকে সমকালীন মানুষের চেতনার সমস্যা আর অনুধাবন করা যে, অবচেতন মনের ভেতর প্রোথিত আধুনিক কবিতার শিকড়। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল রবিউলের। তাঁর বোন ‘লায়লী’র ছদ্মনামে কবিতা লিখতেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার সঙ্গে সঙ্গে সহপাঠী তাজু চৌধুরী, যন্ত্রকৌশল বিভাগের ফরিদ হাসান এবং আরো কিছু কবিবন্ধুকে নিয়ে প্রকাশ করেন কবিতার ম্যাগাজিন না। সব প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা, নিয়মকানুন ও আদব-কায়দার বিরুদ্ধে গদ্যের আদলে না-এর প্রতিবাদী কাব্যভাষা সমকালীন কবিদের নাড়া দিতে সমর্থ হয়। আমার সব সময় মনে হয়েছে, তাঁর কবিতার মূল বিষয় ছিল আধুনিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিক মানুষের একাকিত্ব ও অসহায়ত্ব। অনেক মানুষের ভিড়ে একাকিত্ব আর পৃথিবীপৃষ্ঠে ঘটে যাওয়া নানা অমানবিক কর্মকা-ের বিরুদ্ধে অপারগতার যন্ত্রণা। কবিতা বোধের রাজ্যে প্রবেশ করে এই একাকিত্ব ও অসহায়ত্ব থেকে কিছুটা হলেও যেন মুক্তি দেয়।

তিন

ছাত্রাবস্থা থেকেই আমরা স্থপতি মাজহারুল ইসলাম ও জাতীয় সংসদ ভবনের স্থপতি লুই আই কানের ভক্ত। মাজহারুল ইসলামের তৎকালীন আর্ট কলেজ ও পাবলিক লাইব্রেরির অনবদ্য আধুনিক স্থাপত্য আমাদের শিক্ষার বিষয় ছিল। ১৯৬৮ সালে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থাপত্যবিদ্যায় স্নাতক ডিগ্রির রেজাল্ট বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রবিউল, আমি, আমাদের সহপাঠী বন্ধু মো. আবদুর রশীদ ও অপরেশ দাশ মাজহারুল ইসলামের ৩নং পরিবাগের ‘বাস্তুকলাবিদ’ নামের স্থাপত্য অফিসে হাজির হই। বারান্দায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর সৌম্যকান্তি ইসলাম সাহেব এসে বললেন, ‘আপনারা কি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্থাপত্যবিদ্যায় পাশ করেছেন?’ আমরা বললাম, ‘জি।’ তিনি বললেন, ‘তাহলে এক্ষুনি ডিজাইন স্টুডিওতে কাজে যোগ দিন।’ আমাদের চাকরি হয়ে গেল। ইন্টারভিউর ভয়ভীতি সব বাতাসে মিলিয়ে গেল। আমরা স্থপতিগুরু মাজহারুল ইসলামের সহকারী জুনিয়র স্থপতি হিসেবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাস্পাস, মতিঝিলে জীবন বীমা ভবন (তৎকালীন ইএফইউ ভবন), দিলকুশায় কৃষি ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিটিএ ভবন ইত্যাদিসহ আরো কিছু প্রকল্পের সাধারণ ও খুঁটিনাটি নকশা তৈরি করায় নিয়োজিত হই। বিশ্বব্যাংকের প্রকল্প পাঁচটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ডিজাইনে সহযোগী ছিলেন ইসলাম সাহেবের সহপাঠী আমেরিকার স্থপতি স্ট্যানলি টাইগারম্যান। আমরা ওই পাঁচ প্রকল্পের নকশাও তৈরি করি। তখন হাত দিয়ে এঁকে নকশা প্রণয়ন করতে হতো। এক-একটি ড্রইং প্রচুর সময় নিয়ে নিত। বাস্তুকলাবিদে আরো স্থপতি, প্রকৌশলী ও নকশাবিদ কাজ করতেন। বাস্তুকলাবিদ তখন ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় স্থাপত্য-ডিজাইন প্রতিষ্ঠান। মাজহারুল ইসলামের অফিসে আমরা ডিজাইনের জ্যামিতিক বিন্যাস, কাঠামোগত শৃঙ্খলা, স্পেসের গতিময়তা ও জলবায়ু সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা লাভ করি। রবিউল এসব কাজে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন এবং ইসলাম সাহেবের সবচেয়ে প্রিয় সহকারী হিসেবে চিহ্নিত হন।

১৯৭১ সালে ২৫শে মার্চের কয়েক দিনের মধ্যেই মাজহারুল ইসলাম সপরিবারে কলকাতায় চলে যান। বাস্তুকলাবিদে আমাদের সহকর্মী বন্ধু স্থপতি আলমগীর কবীর ও মো. আবদুর রশীদ কিছুদিন পর আগরতলা দিয়ে ভারতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। আমি আর রবিউল কী করা উচিত ভেবে পাচ্ছিলাম না। আমরা বাস্তুকলাবিদ আঁকড়ে রইলাম। রবিউল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিজাইন ফি-র অর্থ সংগ্রহ করে অফিস চালাতে লাগলেন। আলমগীর কবীরের বাবা-মায়ের বাড়িতে মাঝে মাঝে কিছু টাকা দিতে লাগলেন। আমরা এই সময় মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য টাকা-পয়সা, কাপড় ও অস্ত্র সংগ্রহ করে ভারতে পাঠানোর এক গোপন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত হই। আমাদের সহপাঠী স্থপতি হাবিবুর রহমান তখন তৎকালীন ইপিইউইটি (প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়)-তে স্থাপত্য বিভাগের প্রভাষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের কক্সবাজার ক্যাম্পাসে শিক্ষকদের জন্য নির্মিত একটি ফ্ল্যাটবাড়ির একতলায় হাবিব থাকত। রবিউল ওই সময় হাবিবের বাসায় ভাড়া ছিলেন। ওই বাসায় এক ছালার বস্তাভরা আগ্নেয়াস্ত্র বাথরুমের ফলস ছাদে এক রাতে হাবিবকে না জানিয়ে রেখে দেওয়া হয় এবং পরে এক রাতে ওই অস্ত্র বুড়িগঙ্গা নদী পার করে ভারতের উদ্দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। হাবিব বিষয়টি পরে জানতে পেরে খুব রাগ করে। রবিউলকে তখন আমি আমাদের লালবাগের ছোট দোতলা বাসায় নিয়ে আসি। আমরা দোতলায় থাকতাম আর একতলা ভাড়া দেওয়া হতো। রবিউলকে অর্ধেক ভাড়া দিলেই চলবে বললাম, কিন্তু রবিউল আমার বাবাকে পুুরো ভাড়াই দিতেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বেকার থাকা বিপজ্জনক ছিল। পথেঘাটে পাকিস্তানি আর্মি ছবিসহ ডান্ডি কার্ড (আইডেন্টিটি কার্ড) দেখতে চাইত। আমরা বাস্তুকলাবিদ থেকে বাস্তুকলাবিদে কর্মরত নয় এমন কয়েকজন স্থপতিকে ‘ডান্ডি কার্ড’ বানিয়ে দিই। এ-কাজটি যথেষ্ট বিপজ্জনক ছিল। একবার একটি প্রজেক্টের জন্য রবিউল আর আমি ডিআইটি ভবনে যাই। নিচতলায় পৌঁছানোর কিছুক্ষণের মধ্যে ঢোকার পথে গার্ডরুমের কাছে একটি বোমা ফাটে। আর্মি আমাদের ঘিরে ফেলে। আমাদের পরিচয়পত্র এবং ডিআইটি প্রজেক্ট সংক্রান্ত কাগজপত্র ও পেপার কাটিং দেখাই। কিন্তু একজন আর্মি অফিসার সন্তুষ্ট হচ্ছিল না। ওই আর্মি অফিসার আমাদের পার্স দেখতে চায়। রবিউলের পার্স দেখতে গিয়ে অফিসারের হাত থেকে একটা পাসপোর্ট সাইজের ছবি পড়ে যায়। ছবিটি ছিল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর। আর্মি অফিসার ছবিটি তুলে জিন্নাহর প্রতিকৃতি দেখে খুশি হয়ে আমাদের ছেড়ে দেয়। মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহ করে একবার আমাদের ক্যান্টনমেন্টে পাঠিয়ে দিলে আর ফিরে আসা সম্ভব হতো না।

তেজগাঁও এয়ারপোর্ট তখন পাক আর্মিদের দখলে। এয়ারপোর্টে কিছু নির্মাণকাজ প্রয়োজন। এ মর্মে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আসে। আমি আর রবিউল অফিসের কয়েকজন প্রকৌশলীকে নিয়ে নির্মাণ কাজের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার উদ্দেশ্যে বিমানবন্দরে পাক আর্মিদের অস্থায়ী অফিসে যাই। সেখানে অনেকে একই উদ্দেশ্যে এসেছিলেন। আমরা বিমানবন্দর এলাকার একটা ম্যাপ গোপনে নিয়ে গিয়েছিলাম। কাজের ফাঁক-ফোকরে আমি আর রবিউল খুব সাবধানে পাকবাহিনীর দ্বারা স্থাপিত বিমান বিধ্বংসী কামানগুলোর অবস্থান ম্যাপে টুকে নিই এবং অন্যান্য কাগজের সঙ্গে লুকিয়ে ফেলি। এ-কাজে বেশ সময় লেগেছিল। বাস্তুকলাবিদ অফিসে এসে আমি আর রবিউল গভীর রাত পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে ম্যাপ তৈরি করি। চূড়ান্ত ম্যাপটি মিত্রবাহিনীর পক্ষে বিমান হামলার প্রয়োজনে ‘জেড’ ফোর্সের কাছে পাঠানো হয়েছিল। কাজটি ছিল অত্যন্ত বিপজ্জনক। ধরা পড়লে অবশ্যমৃত্যু। মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের মধ্যে এক দুঃসাহস কাজ করতো।

চার

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে রবিউল ও আমি আরো অনেক ধরনের অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। এসব অভিজ্ঞতার কিছু কিছু অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের দুর্বিষহ ন-মাস যেন ছিল সর্বকালের দীর্ঘতম সময়। অবশেষে ১৬ই ডিসেম্বর এলো। আমি, রবিউল ও আমার ছোট বোন আজমিরী ওয়ারেস ১৫ই ডিসেম্বর আমাদের লালবাগের বাসায় রাত জেগে দৈনিক পত্রিকার পাতায় পোস্টার কালার দিয়ে বিজয়ের পক্ষে অনেক সেøাগান জাতীয় পোস্টার লিখে ফেলি। খুব সকালে এই সব পোস্টার কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের দেয়ালে সেঁটে দিই। আমার একটা মিনি অস্টিন গাড়ি ছিল। এসব কর্মকা-ে গাড়িটি খুব কাজে লাগতো। পোস্টার লাগানোর কিছুক্ষণ পর মুক্তিবাহিনী ও মিত্রবাহিনীর কিছু অংশ শহিদ মিনারে দলবল নিয়ে উপস্থিত। ফটো-সাংবাদিকেরা আমাদের পোস্টারগুলোর ছবি তুলে নেন, যা পরে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বইতে প্রকাশিত হয়।

স্থপতি মাজহারুল ইসলাম ডিসেম্বরেই সপরিবারে ফিরে এলেন স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে। রশীদ ও আলমগীর উভয়েই মুক্তিযুদ্ধশেষে বাংলাদেশে ফিরে আসে। বাস্তুকলাবিদের প্রকল্পগুলি বাংলাদেশ সরকার পুনরায় কমিশন করার লক্ষ্যে স্থগিত এবং একটি কমিটি গঠন করে। কমিটির সদস্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান মাজহারুল ইসলামকে ‘কন্ট্রোভার্সিয়াল ক্যারেক্টর’ বলে অভিহিত করেন। ফলে সভায় অন্য সদস্যরা মাজহারুল ইসলামকে প্রকল্পগুলি পুনরায় কমিশন করার ব্যাপারে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। দেশের সবচেয়ে প্রতিভাবান স্থপতির কাজগুলি কেড়ে নেওয়া হয়। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে এটাই ছিল আমাদের কাছে প্রথম বড় আঘাত। বাস্তুকলাবিদে কাজ নেই, তাই মাজহারুল ইসলাম আমাদের তিন মাসের বেতন দিয়ে ছাঁটাই করে দেন। অন্যদের সঙ্গে আমি, রবিউল, রশীদ, আলমগীর, অপরেশ সবাই বেকার হয়ে পড়ি।

বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগে প্রভাষকের পদে শিক্ষক নেওয়া হবে জেনে আমি আর রবিউল আবেদনপত্র জমা দিই। সাক্ষাৎকার নেওয়ার দিন আমরা রশীদ ভবনের দোতলায় অপেক্ষা করতে থাকি। রবিউল বারবার বলছিলেন, শিক্ষকতা তাঁর দ্বারা হবে না। সাক্ষাৎকারের জন্য আমার ডাক এলে ভেতরে যাই। সাক্ষাৎকার শেষ হলে বাইরে এসে দেখি রবিউল চলে গেছেন। আমি প্রভাষক হিসেবে ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বুয়েটে যোগদান করি। প্রখ্যাত পুরকৌশলী শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বাস্তুকলাবিদ মাজহারুল ইসলামের পার্টনার ছিলেন। তিনি এই সময় ‘শহীদুল্লাহ এন্ড এসোসিয়েট্স লি.’ নামে একটি স্থাপত্য ও প্রকৌশল বিষয়ক উপদেষ্টা ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেন। রবিউল এই প্রতিষ্ঠানে একজন স্বত্বাধিকারী পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। রশীদ সরকারি চাকরি বেছে নেয়। আমি বেছে নিলাম শিক্ষকতার পথ আর রবিউল পেশাদার স্থপতির। আমার আর রবিউলের জীবনযাত্রার পথ একই দিকে অগ্রসর হচ্ছিল; কিন্তু এই সময় থেকে তা বিভক্ত হলো।

আমি রবিউলের অফিসে বিকেলবেলায় পার্টটাইম চাকরি নিই। অপরদিকে আমি যখন বুয়েটের স্থাপত্য বিভাগে প্রধানের দায়িত্ব পালন করি তখন রবিউলকে খ-কালীন শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দিই। আমি ধীরে ধীরে শিক্ষক জীবনে অভ্যস্ত হতে থাকি আর রবিউল স্থাপত্যপেশা অনুশীলনে।

রবিউল ১৯৭৮-৮১ সময়কালে শহীদুল্লাহ এন্ড এসোসিয়েট্স লি. থেকে বাংলাদেশ অ্যাগ্রিকালচারাল রিসার্চ কাউন্সিলের মূল ভবন ডিজাইন করেন। ভবনটি ফার্মগেট এলাকার খামারবাড়িতে অবস্থিত। বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে সিরামিক ইট দিয়ে নির্মিত তিনতলা ভবনটি (২২৩ ফুট লম্বা ও ৬৩ ফুট চওড়া) যেমন শেরেবাংলা নগরের ইটের ভবনগুলির সঙ্গে ছন্দ রক্ষা করে, তেমনি আমাদের ময়নামতি ও পাহাড়পুরের প্রাচীন স্থাপত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে সখ্য বজায় রাখে। কাঠামোগত পরিচ্ছন্নতা, ইটের নানাবিধ ব্যবহার, চলাচল ব্যবস্থা, প্রপোরশন, রোদ-বৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সব বিবেচনায় ভবনটি অনবদ্য, যেন ইটের তৈরি এক কালোত্তীর্ণ কাব্য। এই ভবনটিই রবিউলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকর্ম হিসেবে স্বীকৃত।

প্রকৌশলী শেখ মুহম্মদ শহীদুল্লাহর সঙ্গে শহীদুল্লাহ এন্ড এসোসিয়েট্স লিমিটেডের রবিউলসহ অন্যান্য স্বত্বাধিকারী পরিচালকের বিরোধ সৃষ্টি হওয়ায় প্রকৌশলী শহীদুল্লাহ ওই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে দিয়ে ‘নিউ শহীদুল্লাহ এন্ড এসোসিয়েট্স লিমিটেড’ নামে নতুন একটি উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেন। রবিউল মূল প্রতিষ্ঠানে ১৯৭২ সাল থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত টানা ৪৭ বছর স্থপতি-উপদেষ্টা হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে তিনি নানা ধরনের স্থাপত্য সৃষ্টিতে ব্যস্ত থাকেন। তাঁর ডিজাইন করা প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা তোরণ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গেট, মওলানা ভাসানী হল, বঙ্গবন্ধু হল, ওয়াজেদ আলী মিয়া বিজ্ঞান কমপ্লেক্স, কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা স্মৃতিসৌধ ইত্যাদি। রবিউল আধুনিক স্থাপত্যের রীতিনীতি নিয়ে প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করেন এবং ধীরে ধীরে উত্তর-আধুনিক স্থাপত্য সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলা ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত হন।

শহীদুল্লাহ এন্ড এসোসিয়েট্স লিমিটেডে কর্মরত অবস্থায় তিনি কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, শিশু-সাহিত্য, স্থাপত্যবিষয়ক গ্রন্থ, শিল্প-সমালোচনা ইত্যাদি নানা ধরনের সাহিত্যকর্মে ব্যস্ত থাকেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বইগুলি হলো : কি আছে এই অন্ধকারের গভীরে, স্থির বিন্দুর মোহন সংকট, কর্পূরের ডানাঅলা বরফের পাখি, আমগ্ন কাটাকুটি খেলা, বিষুবরেখা, যে নদী রাত্রির, আরও উনতিরিশটি চাঁদ, এই সব নীল অপমান, অপ্রয়োজনীয় প্রবন্ধ, দুরন্ত কিশোর, নির্বাচিত কবিতা, গল্পগাথা ও বাংলাদেশের স্থাপত্য সংস্কৃতি।

পাঁচ

আমি ১৯৭৮ সালে বিয়ে করি, রবিউল ১৯৭৯-তে। আমার পরিবারের সঙ্গে রবিউলের পরিবারের সুন্দর সম্পর্ক ছিল। আমার স্ত্রী আমেরা ওয়ারেস ও রবিউলের স্ত্রী নূরজাহান বেগম টুকুর মধ্যে সখ্য ছিল। আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে রবিউল মজা করে হাসি-তামাশা করতেন। রবিউলচাচা ছিল তাদের প্রিয় আংকেল। বিয়ের কয়েক বছর পর রবিউল আমাদের লালবাগের বাসা ছেড়ে ধানম-িতে বাসা ভাড়া করে চলে আসেন। লালবাগে থাকার সময় রবিউল আমার বাবা-মায়ের সঙ্গে অত্যন্ত সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখেন। পরবর্তী সময়ে রবিউল ধানম-ির ৪নং সড়কে নিজস্ব ফ্ল্যাটে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেন।

রবিউলের ভাইবোনেরা সবাই উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত (ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, পাইলট, ব্যাংকার ইত্যাদি) হয়ে সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত। এর পেছনে রয়েছে রবিউলের সৎসাহস, আত্মত্যাগ ও সঠিক দিকনির্দেশনা। ঝিনুকের শরীরের ভেতর যখন কোনো প্যারাসাইট প্রবেশ করে তখন ঝিনুক প্যারাসাইটটির চারপাশে স্বচ্ছ তরল পদার্থ দিয়ে প্রলেপ দিতে থাকে। এভাবে কয়েক বছর ধরে প্রলেপের পর প্রলেপ সঞ্চিত হয়ে মুক্তা তৈরি হয়। মুক্তা পরিণত হতেই ঝিনুকের মৃত্যু হয়। এ কারণে শিল্পী এডওয়ার্ড মুংক বলেছিলেন, ‘মুক্তা হচ্ছে ঝিনুকের আত্মজীবনী।’ রবিউলের কষ্টকর সংগ্রামী জীবন যদি কেউ অনুধাবন করে তাহলে তার কাছে সহজেই প্রতীয়মান হবে যে, রবিউলের সব কবিতা, সব স্থাপত্য, সব শৈল্পিক কর্মকা- আসলে তাঁরই আত্মজীবনী।

রবিউল কবিতা-সাহিত্যে অবদানের জন্য ২০০৯ সালে বাংলা একাডেমি পুরস্কার পান। তিনি বাংলাদেশ স্থপতি ইন্স্টিটিউট থেকে স্থাপত্য ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ২০১৬ সালে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ২০১৮ সালে একুশে পদকে ভূষিত হন।

ছয়

নভেম্বরের ১৬ তারিখে রবিউল তাঁর ধানম-ির বাসা থেকে আমাকে ফোনে বলেন : ‘ওয়ারেস আমি পিজি হাসপাতালে ভর্তি হতে যাচ্ছি।’ তাঁর গলার স্বর শুনে তাঁকে খুব অসহায় মনে হলো। আমি ফোনে ধৈর্য ধরে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করার পরামর্শ দিয়ে তাঁকে সাহস জোগাই। জুরিখে এটিএইচ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিতব্য একটি আন্তর্জাতিক স্থাপত্যবিষয়ক সেমিনারে অংশগ্রহণ করার বিষয় নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সুইজারল্যান্ড যাওয়ার আগে রবিউলের সঙ্গে দেখা করা হয়নি। জুরিখ থেকে ঢাকায় ফিরে এসে ২৫শে নভেম্বর বন্ধু রশীদকে নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬১১নং কক্ষে গিয়ে রবিউলের সঙ্গে দেখা করি। রবিউলকে কিছুটা দুর্বল মনে হলেও প্রাণবন্ত লাগছিল। আমি আর রশীদ রবিউলের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা গল্প করে চলে আসি। পরদিন (২৬শে নভেম্বর ২০১৯) খুব সকালে রশীদ ফোন করে জানালো যে, রবিউল কিছুক্ষণ আগে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন না-ফেরার দেশে।

রবিউলের মূল সমস্যা ছিল তাঁর রক্তে প্লাটিলেট কাউন্ট যেখানে ১.৫ লাখ থেকে ৪.৫ লাখ প্রয়োজন সেখানে ছিল ২০,০০০-এরও কম। তাই রক্তে প্লাটিলেট নামক রক্তকণিকার সংখ্যা দ্রুত বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল। রবিউল তাঁর ডাক্তার বন্ধু, শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্ডিওলজি বিভাগের প্রধানের পরামর্শে ওই হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁরই প্রযতেœ রবিউলের চিকিৎসা চলছিল। ২৫শে নভেম্বর রাতে যখন রবিউলের শরীর খারাপ লাগছিল তখন তিনি যথাযথ চিকিৎসা পাননি বলে পরিবার থেকে তাঁর মৃত্যুর পর অভিযোগ উঠেছে। হাসপাতালের হয়তো আরো অধিক যতœ ও অভিনিবেশ তাঁর প্রাপ্য ছিল। ২৬ নভেম্বর সকাল ৭টা ৫৫ মিনিটে রবিউলের মৃত্যু হয়।

রবিউলের ইচ্ছা ছিল এই ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে স্থপতি বদরুল হায়দার ও ভাস্কর মুজিবর রহমানকে নিয়ে কলকাতার এ্যাপোলো হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যাওয়া আর সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে দেশে ফেরা। এ-ব্যাপারে এ্যাপোলো হাসপাতালের হেমাটোলজিস্ট ডা. চক্রপাণির সঙ্গে কথাও হয়েছিল। কিন্তু সবকিছু ওলটপালট হয়ে গেল। সবাইকে দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে রবিউল চলে গেলেন। বিদায় বন্ধু, বিদায়।

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.