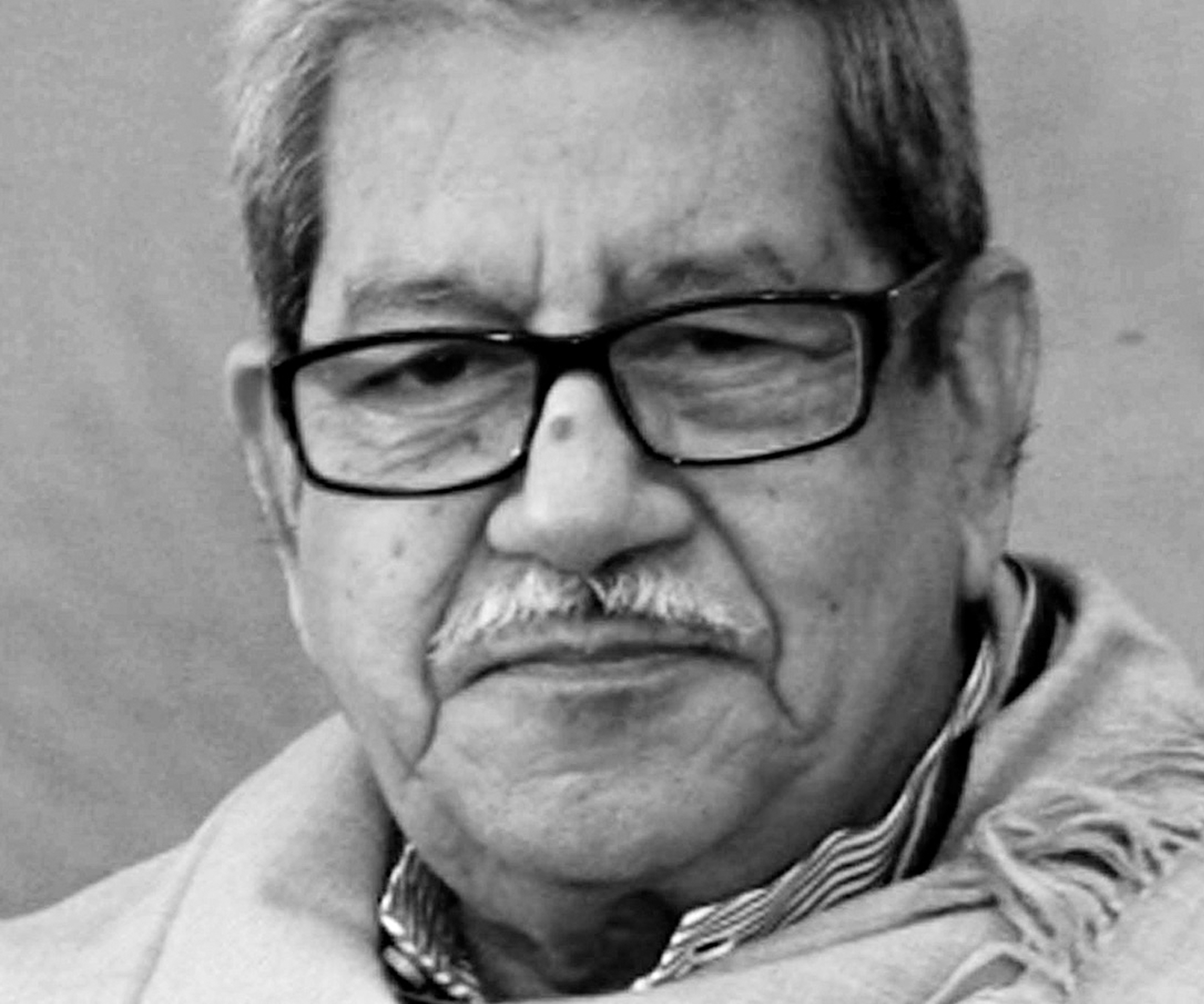

মাত্র কয়েকদিন আগে আনিসুজ্জামান আমাদের ছেড়ে চিরতরে চলে গেছেন। আমি এই লেখায় আনিসুজ্জামান – এই নামটিই শুধু লিখতে চাই। কোনোরকম ভণিতা ছাড়াই। তিনি নিজে ‘আনিসুজ্জামান’ লিখতেন, আগে কিংবা পরে কোনো উপাধি বা বংশপরিচয় উল্লেখ করতেন না। প্রথম জীবনে হয়তো স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত চল হিসেবে এসব উল্লেখ করতেই হতো; কিন্তু কর্মজীবনে এসে সব উপাধিই তিনি বর্জন করেছিলেন। শুধুমাত্র ‘আনিসুজ্জামান’ নামটিই লিখতেন – বাংলাদেশের সংবিধান অনুবাদকালেও সম্ভবত তাই লিখেছিলেন। আমি অবশ্য নিশ্চিত নই।

বহুকাল থেকে তাঁকে চিনি-জানি। যদি সেই কলকাতা থেকে ঢাকা অবধি চেনাজানা ও হৃদ্যতার কথা বলি, তাহলে বিরাট এক উপাখ্যানই হয়ে যাবে। খুলনায় তাঁর এক মামার বাড়ি ছিল। যদিও আমাদের দুজনেরই জন্ম পশ্চিম বাংলায়, কিন্তু কর্মজীবনের শুরু এই বাংলায়। ১৯৬১ সালে আমি দৌলতপুর কলেজে শিক্ষকতা করি। একদিন তিনি আমার খুলনার বাড়িতে এলেন। আমি তখন মার্কিন ঔপন্যাসিক জন স্টেইনবেকের উপন্যাস গ্রেপ্স অফ র্যাথ অনুবাদের কাজে মগ্ন ছিলাম। তাঁকে দেখে অদম্য উৎসাহে চমকে উঠলাম। জিজ্ঞেস করলেন, কী করছেন? বিষয়টা জেনে আগ্রহভরে বইখানি হাতে তুলে নিয়ে বললেন, অনেক বড় কাজ করছেন! তাঁর মতো এতবড় মাপের মানুষের পক্ষেই স্বল্পপরিচিত একজন অনুজ সম্পর্কে এমন দ্বিধাহীন মূল্যায়ন সম্ভব।

সত্য-জ্ঞান-নীতি-প্রজ্ঞার সাধক আনিসুজ্জামান আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। জীবনচক্রের এই এক অমোঘ বিধান। এর কোনো ব্যত্যয় ব্যতিক্রম নেই। সে জন্যই কি আমরা অতি আপনজনেরও মৃত্যুশোক সহ্য করতে পারি?

আনিসুজ্জামানের মধ্যে বুদ্ধি আর কল্যাণবোধ একসঙ্গে মিলেছিল। এই দুইয়ের সম্বন্ধ নিয়ে আমি কখনোই খুব নিশ্চিন্ত নই। বুদ্ধি খাপখোলা তলোয়ারের মতো, খুব নৈর্ব্যক্তিক। নিষ্ঠুরতার সঙ্গে, আক্রোশের সঙ্গে, বিদ্বেষ বা দখলদারিত্বের সঙ্গে তা যে কখনোই যায় না, তা নয়। বরং দুর্ভাগ্যের কথা, একটু বেশিই যায়। পৃথিবীতে বুদ্ধিমান নিষ্ঠুর কিংবা নিষ্ঠুর বুদ্ধিমান যথেষ্ট দেখা গিয়েছে, আজো যায়। বরং তাদের সংখ্যাই বেশি। সেজন্যেই ভাবি, বুদ্ধির সঙ্গে কল্যাণ কিংবা নৈতিকতার যোগ কি সম্ভবই নয়? আনিসুজ্জামানকে দেখলে মনে হতো, তা সম্ভব হয়েছে। এই মানুষটি কল্যাণমুখী বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। মৃদু প্রসন্ন হাসিটি তাঁর বুদ্ধির গায়ে লেগেই থাকতো। বড়ো স্নিগ্ধ ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের আভা; অনেকটা দূর পৌঁছায় সেই আভা, বিক্ষোভের জ্বালা জুড়িয়ে দেয়, সংকটে বিপদে অভয় মেলে, কঠিনকে অজান্তেই সহজ করে দেয়। তাঁর বুদ্ধি-যুক্তি সামাজিকভাবেই ধাতস্থ ছিল। আমি স্থিরনিশ্চয় যে, নৈতিকতার ঔজ্জ্বল্যেই তাঁর বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য।

যদি বলি আমরা আনিসুজ্জামানে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি, তাহলে খুব বেশি ভুল বলা হবে না। তাঁর সৌজন্যে অভ্যস্ত, তাঁর সহৃদয়তায় অভ্যস্ত। তাঁর নীরব দার্ঢ্য আর অনুচ্চার সাহসিকতায় অভ্যস্ত। শোষণে-পীড়নে দলিত-মথিত মানুষের কাছে তাঁর নিত্য উপস্থিতিতে অভ্যস্ত। এক আনিসুজ্জামানীয় পরিমণ্ডলে আমরা এমনই অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম যে প্রয়োজন পড়লেই ছুটে যেতাম সেখানে; আর বুঝতে পারতাম ওখানে স্থানাভাব নেই।

কবে আনিসুজ্জামানকে প্রথম দেখেছি এখন আর মনেও পড়ে না। মনে হতো তাঁকে তো বরাবরই দেখে আসছি। আরো মনে হতো শুধু আমি কেন পুরো দেশই তাঁকে দেখে আসছে। বাংলাদেশের ইতিহাসে, আন্দোলনে, সংগ্রামে, রাষ্ট্রবিপ্লবে। পিছটান কখনোই দেননি। তিনি মহাভারতের অর্জুনের মতো – সবাই তাঁকে ভালোবাসে, শক্তি আর আশীর্বাদ দিয়ে অভিষিক্ত করে। এই সৌভাগ্য তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই হয়েছিল। কিন্তু একই সঙ্গে এ-কথাও সত্য যে, আমরা যে সৎ ও সত্য মানুষটাকে দেখেছি, তাঁকেও বড়ো কঠিন দামে, বিপরীত ও বিষম স্রোত ঠেলে, হয়ে উঠতে হয়েছিল। এই কথাটি ভোলার নয়। মনে হয়, আনিসুজ্জামানের মৃদু ও শান্তভাব, তাঁর বিনয় ও সৌজন্য আমাদের এতটাই মোহিত করে ফেলেছিল যে তাঁর স্বভাবের অন্যদিকটা, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আগুন, লোহার সংহত দিকটা যেন আমাদের চোখেই পড়তো না। তাঁর প্রতিবাদ যুক্তিনির্ভর ছিল, সেজন্য উচ্চকণ্ঠ নয়। কারণ সবাই জানে, যুক্তির সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক আছে, গলাবাজির সঙ্গে তার তেমন সম্পর্ক নেই। অন্যদিকে প্রতিরোধ প্রধানত কর্ম-নিয়ন্ত্রিত, বাকচাতুর্য তাকে শক্তিহীনই করে ফেলে। আনিসুজ্জামান যখন প্রতিবাদ করতে গেছেন, এমনকি প্রতিরোধও করেছেন, তখনো মুখের মৃদু হাসিটি বিসর্জন দেননি, হারিয়ে ফেলেননি তাঁর মালিন্যহীন রসবোধ। আনিসুজ্জামানের লেখা পড়লেই বোঝা যায় রসবোধই মৌলিকভাবে জীবনবোধ। বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি, সারা পৃথিবীর যে-কোনো দেশের যে-কোনো ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে একই সমতলে দাঁড়ানো বাংলাদেশের অতি সাধারণ মানুষটির পাশে তিনি দাঁড়াতেন, ছাড় দিতেন না এতটুকু, বোধহয় প্রাণটি দিয়ে দিতেও পিছপা হতেন না; কিন্তু মুখের হাসিটি ত্যাগ করে নয়। এইভাবে পাঁচের দশক থেকে তাঁকে লড়াই করতে দেখেছি আমরা। মনে পড়ে, একুশে ফে্ব্রুয়ারি সংকলনে তিনি লিখেছিলেন গল্প – কত বয়স হবে তাঁর তখন – পনেরো-ষোলো হবে – সাহিত্যের ওই শাখায় তো আর বেশি যাননি, ভেতরের আগুন থেকেই তা বেরিয়ে এসেছিল। শুরু থেকেই এইভাবে গত পাঁচ দশক ধরে গড়ে উঠেছিল তাঁর নিজস্ব প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের ইতিহাস। এই ইতিহাস কখনো বদলায়নি তার নিজস্ব চরিত্র – শুধু দেশকাল ঘটনাপ্রবাহের পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাতে যোগ হয়েছে নতুন নতুন মাত্রা। কখনো বাংলাভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, কখনো বাঙালি জাতিসত্তা, কখনো রবীন্দ্রসংগীত, তারপর বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রামের শেষ লক্ষ্য – মুক্তিযুদ্ধ – সংগ্রামের এইসব নানা মাত্রায় আনিসুজ্জামানের নিজস্ব কর্মজগৎটি পূর্ণ ঋদ্ধ।

বাঙালি মুসলমান কবে থেকে মুসলমান আর কবে থেকে বাঙালি সে-প্রশ্নের সুরাহা মনে হয় আজো হয়নি। কবে থেকে মুসলমান তা মোটামুটি নির্দিষ্ট করে বলা গেলেও কবে থেকে বাঙালি বা কী রকম বাঙালি সে-ইতিহাস স্পষ্ট করা কঠিন। জাতীয় চেতনা হিসেবে মধ্যযুগে বাঙালিত্ব নিয়ে বিতর্ক বা চেতনা সাহিত্যে, সামাজিক ইতিহাসে খুব একটা মেলে না। সম্প্রদায়, সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে অনেক কথা অবশ্য পাওয়া যায়। দেশভাগের ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অংশ হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের জন্য বাঙালি মুসলমানের মন-মানসের ইতিহাস জানাটা খুব জরুরি হয়ে দেখা দিয়েছিল। তা যে কতটা জরুরি ছিল এখন তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে কারণ সেই ইতিহাসটিরই পরিণাম আজকের এই বাংলাদেশ।

আনিসুজ্জামানের অনুসন্ধানের শুরু এই ইতিহাসটাকে তুলে আনার চেষ্টার মধ্যেই। সকলের মনে পড়বে বিশ্ববিদ্যালয়ের শেষ ডিগ্রিটা পেয়ে যাওয়ার পরেই তিনি সেকালের বাঙালি মুসলমানের মানস নিয়ে গবেষণায় রত হন। আরো একটি দামি ও সুফলদায়ী ডিগ্রি অর্জনের জন্য নয়, বরং সারাজীবনের মেধা ও শ্রম নিয়োগের ক্ষেত্র হিসেবেই তিনি এই বিষয়টিকে নির্ধারণ করেছিলেন। দুদিক থেকে কাজ করতে চেয়েছেন তিনি : এক. বাঙালি মুসলমানের বাঙালিত্বের ইতিহাসটিকে একটু একটু করে গড়ে তোলা। মুসলমানত্ব কি বাঙালিত্বে মিশে গিয়েছিল, নাকি লাল-কালো দুটো সুতোর মতো পরস্পর জড়িয়ে থেকেছে? দুটি কি যুক্ত থেকেছে, নাকি আগাগোড়া বিযুক্ত থেকে গেছে? কখনো কি তারা পরস্পর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় জীবন্ত ও বিবর্ধমান হয়ে ওঠেনি? এইসব প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আনিসুজ্জামানের সিদ্ধান্ত কোনদিকে গিয়েছে, তা আজকের বাংলাদেশের বাস্তবতা থেকেই বোঝা যায়।

অন্যদিকে বাঙালি মুসলমান মানসের অনুসন্ধান করতে গিয়ে আনিসুজ্জামানের মনোযোগ গিয়েছে বাংলা ভাষা, সাহিত্য আর বাঙালি সংস্কৃতির দিকে। হাজার বছরের বাংলা ভাষার আভ্যন্তরিক ইতিহাসটি তিনি জানেন, বিশেষ করে বাংলা গদ্যের আদি রূপের এমন কিছু নিদর্শন তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন যে মনে হয় বাংলা গদ্যের ইতিহাস নতুন করে লেখার প্রয়োজন পড়বে। আলো যেখানে কম পড়েছে তিনি সেখানেই মন দিয়েছেন। বাংলা ভাষার যে-পর্যায়গুলো আলো-আঁধারীতে আবছা, সেইসব ধূসর জায়গাকেই তিনি স্পষ্ট করে তুলতে চেয়েছেন। তিনি আমাদের ভাষার সঠিক-বেঠিক উৎসগুলির খবর জানেন, ভাষা কিভাবে চোখের আড়ালে নানা উপাদানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে জীবন্ত হয়ে ওঠে সে-ছবিটাও তাঁর কাছে স্পষ্ট। তাঁর দীর্ঘ মেধাবী অনুসন্ধানের ফলে আমরা জানতে পেরেছি, ভাষা কেমন করে জাতিমানস তৈরি করে দিতে পারে, তাকে মুখর প্রকাশমান করে তোলে, কেমন করে ভাষার ভেতর দিয়েই বিশাল জনগোষ্ঠীর কর্মের জগৎ, সংস্কৃতির জগৎ, মানসজগৎ দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে আমাদের কাছে পৌঁছুতে পারে।

জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আনিসুজ্জামান যত কিছু অর্জন করেছেন, তা তিনি সারাদেশের মানুষের পক্ষ থেকেই করেছেন। এইভাবে দেখলেই তাঁকে আমাদের লোক বলে মনে করা যাবে।

দুই

আনিসুজ্জামানের সঙ্গে আমার দেখা হতো কম, কথা হতো অনেক বেশি। আমাকে নিয়ে সম্প্রতি যে-বইটি বের হয়েছে, তার প্রথম লেখাটাই তাঁর। সেই লেখার শেষ ক’টা লাইন মনে পড়ছে। তিনি কত বড়, তা বোঝাতেই সেখান থেকে ক’টা লাইন উদ্ধৃতি – ‘হাসান আজিজুল হক এক বড় মাপের লেখক ও বড় মাপের মানুষ। বড় লেখক যে সবসময় বড় মাপের মানুষ হবেন, তাই নয়। আমাদের সৌভাগ্য তিনি দুই-ই।’ অনুজকে অগ্রজের এই মূল্যায়ন কি মণিমুক্তার চেয়েও দামি নয়?

তিনি সব জায়গায় যেতেন, যা কিছু সুন্দর তার সঙ্গে থাকতেন। জীবিতকালে তিনি প্রজন্মের চেতনা সমৃদ্ধকরণে ডাক দিয়ে গেছেন। আনিসুজ্জামানের প্রয়োজন আমাদের জীবন থেকে ফুরিয়ে যায়নি। আজ তাঁর শারীরিক অনুপস্থিতিতে আমি বলব, তাঁর ডাক প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে শঙ্খধ্বনির মতো ছড়িয়ে পড়ুক। তিনি আমাদের মাঝে অক্ষয় হয়ে থাকবেন। তাঁর সমৃদ্ধ রচনা ভাণ্ডারে, তাঁর কর্মে, তাঁর আলোকময় ব্যাপ্তিতে তিনি আমাদের সামনে ছিলেন, আছেন, থাকবেন।

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.