রবীন্দ্রনাথ শূন্য-কে সারাজীবনে কখনোই প্রশ্রয় দেননি। কোনো শূন্যতাকেই নয়, ‘দেহের সীমা’ পেরিয়ে মহাজাগতিক শূন্যতাকে নয় বা হৃদয়-দুয়ার পার হয়ে নিজের ভিতরের ভাণ্ডারের শূন্যতাকেও নয়। সোজা কথায় তিনি আধুনিক দার্শনিক, ভাষাতাত্ত্বিক, ভাষাবিশ্লেষক, সাহিত্য-সমালোচকদের কেউ নন। অস্তিবাদীরা যেখানে ‘অর্থহীনতা’ আর ‘নাথিংনেস’কে ধ্রুব প্রমাণ চেষ্টা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে ‘পূর্ণতা’কেই শেষ সত্য শুধু নয়, শেষ লক্ষ্য, শেষ আশ্রয় হিসেবে অবলম্বন করতে চেয়েছেন। জয় পূর্ণতার জয়, জয় মহাবিশ্বব্যাপী অনন্তের জয়! এইরকম ভয়শূন্য মহাচেতনার ঘোষণা দিতে দিতে অনেক লিখে কলম ক্ষয় করে ফেলেছেন। অঙ্কনের দাগ দাঁড়িয়েছে দৃঢ়, স্থায়ী, স্থির। ছোটখাটো তুচ্ছ কথার কথাতেও মজা করে বলেছেন, প্রকৃতি শূন্যতা ঘৃণা করে – ‘নেচার অ্যাভরস ভ্যাকুয়াম’, তাঁর চরিত্রের মূল কথা শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়িয়েছে এমন জিজ্ঞাসার উত্তরে জানিয়েছেন ‘প্রশ্রয়-প্রবণতা’ (গালিবিলিটি); মূল ত্রুটিই বা কি, তার উত্তরে বলেছেন, ঐ প্রশ্রয়-প্রবণতাই। তাঁর লেখা প্রায় দুহাজার গান এক একবার আমার কাছে মনে হয় সংখ্যায় লক্ষ লক্ষ। হায় ভাষা, বাংলাভাষা, হায় বাক্, হায় শব্দ! কতোটা সীমিত যে, কতোরকম বাঁধাবাঁধির মধ্যে থাকে – একটা অভিধানেই যার অন্ত, একটা ঝঞ্ঝাটে ব্যাকরণেই মোটামুটি নিয়মকানুনের ফর্দ শেষ! তবু অনন্ত আর অসীম ঢুকে আছে তার মধ্যে। অনন্ত কি জানি না, অসীম কি জানি না। জানার নয় বলেই জানি না। তবু অনন্ত অসীম বলতে ইচ্ছে হয় শেষ দেখতে পাই না বলে, শেষ হতে চায় না বলে। যেন মহাবৃক্ষ থেকে পাখি উড়ে বেরিয়ে গেল। একটির পর একটি। সাদা পাখি, নীল পাখি, সবুজ পাখি। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম দিকে। উড়ছেই যে, শেষ হচ্ছে না যে! রবীন্দ্রনাথের গানও এইরকম, একই পাখি হাজার-রকম রঙে রঙিন, নানা পাখি নানা রঙের। পাখিরও শেষ নেই, রঙেরও শেষ নেই। দু-হাজার পাখি লক্ষ লক্ষ হয়ে যাচ্ছে। সেজন্যেই বলছিলাম সীমিত সংখ্যক রবীন্দ্রনাথের গান লক্ষ-সংখ্যক মনে হয়। অন্যদিকে আবার বৃত্ত ছোট হয়ে আসতে আসতে শেষে একটি বিন্দুতে দাঁড়িয়ে যায়। কেন্দ্রবিন্দুটি মাত্র। আমার বলতে ইচ্ছে করে, ভাষা, কি আছে তোমার পেটিকায়! রবীন্দ্রনাথই বলে ফেলেন, ‘শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে?’ শেষ নেই বটে, শুরু কিন্তু ছিল, ‘সেই জল পড়ে, পাতা নড়ে’ দিয়ে। জল পড়িতেই লাগিল, পাতা নড়িতেই লাগিল। ‘শূন্যেরে পূর্ণ করি’ জীবনপাত্র উছলে উঠল, প্রাণ জেগে উঠল, স্পন্দন দেখা দিল অণুতে পরমাণুতে। শিরশির করে বইতে লাগল পাতায় পাতায়, ঘাসে ঘাসে। ফুলের সৌরভ ছড়িয়ে গেল বাতাসে, মর্ত্যরে ঘাসে ঘাসে, আকাশভরা সূর্য-তারায়, ‘মধুময় পৃথিবীর ধূলি’তে। আর শুধুই প্রকৃতিতে নয়, মানুষে মানুষে। তিনি পূর্ণ প্রাণে তাকান মানুষের দিকে, ‘মুখপানে চেয়ে দেখি, ভয় হয়, ফিরেছ কি ফের নাই।’ একই আকুতি – পূর্ণ করো, পূর্ণ করো, আলো জ্বালো, আর বিলম্ব করো না গো – দুয়ারে যে নিশীথিনী কান পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ‘তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যত দূরে আমি যাই, কোথাও মৃত্যু, কোথাও দুঃখ নাই।’

বোঝাই যাচ্ছে গান তাঁর মাত্রই দু-হাজার, কিন্তু মিথ্যে বলা হবে কি যদি বলি লক্ষ লক্ষ? মিথ্যে বলা হবে কি যদি বলি গান তাঁর আবার একটাই? কবে পেয়ে গেছেন ধ্রুবপদ – ‘যে ধ্রুবপদ দিয়েছ বাঁধি বিশ্বতানে, মিলাব তায় সকল গানে।’ তাঁর কোনো গানেই তো সেই একটি পদ হারিয়ে যায়নি।

আছে কি, ছিল কি কখনো পৃথিবীতে কোথাও ঠিক এইরকম একজন কেউ? রাগ করে কে যেন একবার বলেছিল, রবীন্দ্রনাথের পৃথিবী মানুষ-শূন্য। শুধুই প্রকৃতি, শুধুই প্রকৃতি। গাছপালা, নদী প্রান্তর অরণ্য পর্বত। মহাজাগতিক বিশালতাপূর্ণ শূন্যতার মধ্যে এক কাল্পনিক অস্তিত্ব নিয়ে বাঁচবার আত্ম-সান্ত্বনা। খেয়ে-দেয়ে তো আর কাজ নেই! আরে, মানুষের জগৎটা দ্যাখ্। দুঃখ যন্ত্রণা বঞ্চনা লাঞ্ছনা শাসনে-শোষণে মানুষের জীবনে অন্তহীন নাভিশ্বাস। তিনি এসব কিছুই দেখতে পান না?

ভেবে দেখলেই বোঝা যায়, এ বড়ো অন্যায় একপেশে বিচার! মানুষের জীবন তো এক-ঢালাই নয়, এক ছাঁচে চলে না। মানুষেরই মধ্যে মানুষে মানুষে, দলে দলে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অবিরাম সংগ্রাম দ্বন্দ্ব চলছে। রক্তস্রোত বইছে, ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছে, ঐ রক্তই আবার শুকিয়ে যাচ্ছে, ক্লান্ত অস্থিপেশি দেহযন্ত্র মন-তন্ত্র জবাব দিয়ে দিচ্ছে, আর পারব না, এবার ছেড়ে যাচ্ছি। ওপার বলে কিছু আছে কিনা জানাও যায় না। এসব দিকে কি রবীন্দ্রনাথ চেয়েও দেখেননি? শুধুই বাঁশি বাজিয়ে গেছেন? আয়েশি বিলাসে মিথ্যে বলে গেছেন? সংসারে সবাই যখন শতকর্মে রত, তুই তখন শুধু কি বাঁশি বাজিয়ে যাবি – ওঠ্, উঠে দাঁড়া, কর্মের মহাশঙ্খ বাজছে যে!

কিন্তু অভিযোগ কি পুরো সত্যি? মানুষের দিকেই যদি না তাকিয়ে দেখবেন, তাহলে কোথা থেকে এসেছিল, আনন্দময়ী, কুমু, বিনোদিনী, চারু, মেজবউ, মৃণাল, আর এক চিত্রাঙ্গদা? গোরার মতো মানুষ, চন্দনার মতো যুবতী স্ত্রী, ‘পোস্টমাস্টারে’র এতটুকু কাজের মেয়েটি, কোথা থেকে এসেছিল ‘দুই বোন’, ‘মালঞ্চে’র অসহ্য তিক্ততা, এলার মতো একটি মেয়ে, অতীনের মতো আত্মশুদ্ধিলিপ্ত বিপ্লবী যুবক, জ্যাঠামশাইয়ের মতো মহানাস্তিক দরদি মানুষ? কবিতায়, নাটকে, ছোটগল্পে, উপন্যাসে মানুষের মিছিল যে হাজার লক্ষ হয়ে দাঁড়ায়। মনে রাখতে হবে না যে প্রত্যেক মানুষের একটি কাৎ আছে, লেখক-শিল্পীদেরও তা আছে? কাৎ মানে একটা কোণ্ বেছে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়া। তাতে অবশ্য সবদিক দেখা যায় না, কিছু বাদ পড়বেই। না চাইলেও বিশিষ্ট, বিশেষ আলাদা হতেই হবে। এটা ঠিক রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ‘হ্যাঁ’র দিকে ঘাড় ঝুঁকিয়েছিলেন। অজস্র ‘না’ তাতে বাদ পড়ে গিয়েছিল। ‘শূন্যেরে পূর্ণ করি’ – এই ব্রত কোনোদিন ছাড়েননি।

এবার ছিন্নপত্রের দিকে পাঠকের চোখ-মন টানার চেষ্টা করি। রবীন্দ্রনাথের পাঠকমাত্রই – এমনকি যিনি রবীন্দ্রনাথ এমনিতে পড়েন না – হঠাৎ হয়তো তাঁর দৃষ্টি আটক হয়ে গিয়েছে ছিন্নপত্রে, নওয়াজেশ আহমদের ছোট্ট ফিল্মটি ঘটনাক্রমে দেখেও হয়তো ফেলেছেন কিংবা টুকরো-টাকরা ছিন্নপত্রের কিছু পত্র ইত্যাদি পড়ে নিয়েছেন – তাঁদের আর একবার, তারপর বারবার এই অসাধারণ পত্র ও লেখাগুচ্ছের দিকে ফিরে যেতে অনুরোধ করব। রবীন্দ্রনাথ কখনোই কোনো কিছুই যাচ্ছেতাই খারাপ লেখেননি। শুধু চলনসই নয়, তাঁর কোনো লেখাই একটা সাধারণ উঁচু মান থেকে ঝপ করে নিচে নেমে যায়নি। কিন্তু ছিন্নপত্র তাঁর গোটা রচনাকর্মের মধ্যে অতি বিশিষ্ট, সম্পূর্ণ আর অসামান্য। ছিন্নপত্রের এই টানা লেখা চিঠিপত্রগুলি কি যে পূর্ণতার স্বাদ এনে দেয়! বারবার বিশাল আর বিরাটের মুখোমুখি হতে হয় এই ছোট গ্রন্থটিকে দৃষ্টি আর মনোযোগের সামনে রাখলেই। শুধু আকাশ পৃথিবীরই নয়, মানুষের অকল্পনীয় বিস্তারিত কর্মপ্রবাহেরও সামনা-সামনি দেখা মেলে। বড়ো, আরো বড়ো, ছোট, অতি ছোট, সূক্ষ্ম আবার ঋজু সবল একসঙ্গেই চোখে পড়ে। পদ্মার চরে রাতের তারাভর্তি আকাশের ভীতিকর বিরাটত্ব, জগৎসংসার ঠাঁই-দেওয়া ধরিত্রীর স্পন্দিত নৈঃশব্দ্য একইসাথে শূন্যতা আর পূর্ণতার উপলব্ধি ঘটিয়ে দেয়। উষ্ণতা, নিবিড়তা, নিবিষ্ট এক সান্নিধ্য-ঘনিষ্ঠতা পূর্ণতায় চরাচর পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

ঠিক এরকম এক অভিজ্ঞতা রবীন্দ্রনাথ ভারি আটপৌরে ভাষায় একটি চিঠিতে লিখে গিয়েছেন। মেজমেয়ে রেণুকা যখন আর ফিরল না, শেষ বিদায় নিয়ে চলে গেল, পাহাড় থেকে নেমে এলেন রবীন্দ্রনাথ। রেলস্টেশনে ট্রেনের অপেক্ষা করছেন, শূন্যতা চেপে ধরেছে, দম বন্ধ হয়ে আসছে ভয়াবহ এক শূন্যতায়। আদি অন্তহীন শূন্যতার এত অসহনীয় এত প্রকাণ্ড ভার! দেহমন গুঁড়িয়ে দিতে চাইছে। যেন মিলান কুন্ডেরার উপন্যাসের ঠিক উলটো শিরোনামের মতো – ‘দি আনবিয়ারেবল লাইটনেস অব বিয়িং’ – ‘সত্তার লঘুত্বের দুর্বহ ভার।’

ট্রেন এল। কামরার জানলার পাশে বসলেন। ভরা পূর্ণিমার রাত, জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে মাঠঘাট জনপদ। চলন্ত ট্রেনের দুপাশ দিয়ে জ্যোৎস্না-ভরন্ত পৃথিবী অবিরাম বয়ে চলেছে। দেখতে দেখতে হঠাৎ তাঁর মনে হলো, কই, কিছুই তো খোয়া যায়নি, কোথাও তো কিছু কম পড়েনি – ‘নাই, নাই যে বাকি/ হৃদয় আমার… পূর্ণ করে দেবে না কি’। এই জায়গাটা পাঠক পড়ে নিতে পারেন এক ফাঁকে।

মনে হতে পারে ভারি জলো এই রোমান্টিকতা, একঘেয়ে রাবীন্দ্রিক আধ্যাত্মিক। বাস্তবের সঙ্গে ভারি বেমানান। এ যেন এক জীবন-স্বার্থপরের আত্মবঞ্চনা, আত্ম-সান্ত্বনা, আর একদিক থেকে এক দায়িত্বশূন্য দৃষ্টিহীনতা।

এমন সব প্রশ্নের সরল সিধে জবাব আমার কাছে নেই। আমি বরং ঠিক উলটো কথাটা বলার জন্য এবার আমার শেষ কথাটায় চলে যাই। সারাজীবন ধরে গড়ে-তোলা অটুট পাথর কি পথের শেষে এসে ফেটে চৌচির হয়েছিল? যেখানে চির আয়ুষ্মান অক্ষরে খোদাই হয়েছিল তাঁর নিজের জীবন-সত্যগুলি? সেই জীবনদেবতা, বৈরাগ্য-অস্বীকার, গতিময় ছন্দময় স্পন্দনমুখর বিশ্ব, আর অতিপক্ব ঋতু-সহা প্রেমানুভূতি, প্রাণ-মদিরা আর অপরাহ্ণের রোদ বাতাস আলোকিত-স্বনিত, আসন্ন-সায়াহ্নের অস্তরাগ? এই সুবিশাল মহৎ প্রস্তরখণ্ডে অল্পবিস্তর ফাটল অবশ্য সবসময়েই ছিল। তার কি চৌচির খান খান হয়ে যাবার সময় এসে গেল বিশ্বজোড়া ঘনায়মান মহাসংকটের মুখোমুখি হয়ে? আমি শুধুই রবীন্দ্রনাথের গদ্য লেখাগুলির কথা বলছি না, কেবল ‘সভ্যতার সংকট’-এর কথা তুলছি না। তুলব তাঁর চিরপ্রস্থানের ঠিক আগের তিনটি কবিতার কথা। তাঁর অন্তিম তিনটি কবিতা।

মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে মুখে বলা বা লেখা এই কবিতা তিনটির প্রথম আর শেষ কবিতাটিতে সাধারণ রাবীন্দ্রিক ভঙ্গিতেই ক্ষত-বিক্ষত এক মহাবৃক্ষের আঘাতজর্জর, যন্ত্রণাদীর্ণ, বিরূপ বিশ্বের মুখোমুখি-হওয়া, রুক্ষ কঠিন আকশি-কাঁটায় পরিপূর্ণ দীর্ঘ জীবন পার হবার অভিজ্ঞতার কথা আছে। তবে তাকে কিছুটা অরাবীন্দ্রিক চাঁছাছোলা অতি সংক্ষিপ্ত জীবন-কথনও বলা যায়। তাতে মধুর রসের কমতি পড়েছে। জীবন নিয়ে গভীর সন্তোষের পৌনঃপুনিক স্বীকৃতির কথা নেই। কবি যেন সরাসরি মৃত্যুর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছেন কুরুক্ষেত্রে অস্তমুখী সূর্য-পিতার দিকে পতন-মুহূর্তে কর্ণের একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকার মতো। খুব ছোট কবিতা, সবটাই উদ্ধৃতিযোগ্য। তবে কবিতাটি এতই পরিচিত যে দু-একটি পঙক্তি এখানে তুলে দেওয়াই যথেষ্ট :

রূপ-নারাণের কূলে

জেগে উঠিলাম

জানিলাম এ জগৎ

স্বপ্ন নয়।

কে ঘুমিয়ে ছিলেন এতকাল? ছিলেন আত্মবিস্মৃত, বিবশ, শেষ-উপলব্ধিতে পৌঁছুতে না-পারা ঘুমে অচেতন হয়ে? লিখছেন যিনি কবিতা, বলছেন যিনি এই কবিতা গোলমেলে, স্থির-অস্থির স্বচ্ছ-অনচ্ছ চেতনার ভিতর থেকে সে তো রবীন্দ্রনাথই। বড়ো কঠিন হয়ে এল সত্য –

সত্য যে কঠিন,

কঠিনেরে ভালোবাসিলাম –

সে কখনো করে না বঞ্চনা।’

লিখলেন প্রায় একই কথা শেষ কবিতাটিতেও :

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি

বিচিত্র ছলনাজালে

হে ছলনাময়ী।

মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে

সরল জীবনে।

এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত;

তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি…

অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে

সে পায় তোমার হাতে শান্তির অক্ষয় অধিকার।

কিন্তু এই আশ্বাসটুকুও যেন ডুবে যায় তৃতীয় কবিতাটিতে :

প্রথম দিনের সূর্য

প্রশ্ন করেছিল

সত্তার নূতন আবির্ভাবে –

কে তুমি?

মেলে নি উত্তর।

বৎসর বৎসর চলে গেল।

দিবসের শেষ সূর্য

শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল

পশ্চিমসাগরতীরে

নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় –

কে তুমি?

পেল না উত্তর।

না, আর কোনো সান্ত্বনা নেই, মায়া নেই, শূন্যতা-পূর্ণতার কিছুই জানা নেই। শুরু নয়, শেষ নয়। সত্য তো নয়ই। মিথ্যা নয়, নিশ্চিত নয়, অনিশ্চিতও নয়!

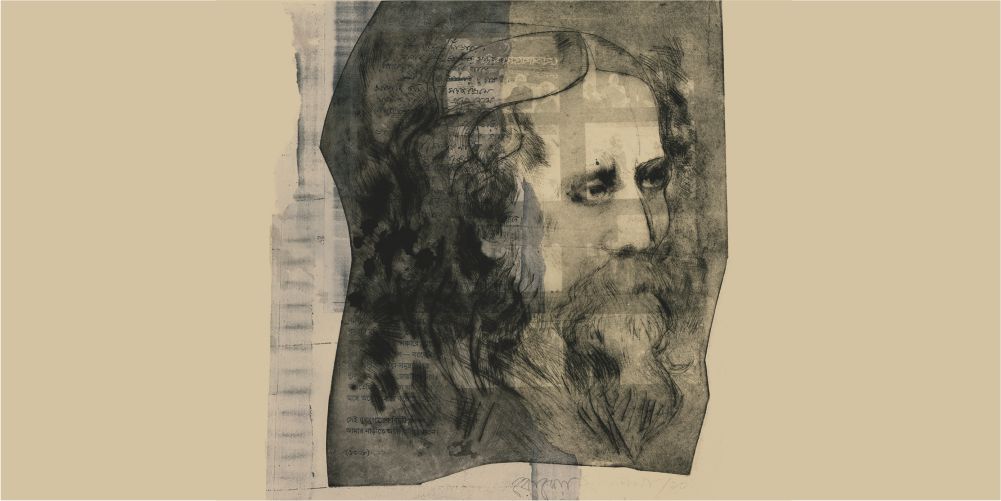

ছবিঃ রোকেয়া সুলতানা

(এ লেখাটি কালি ও কলমের রবীন্দ্র সার্ধজন্মশতবার্ষিকী সংখ্যায় প্রকাশিত)

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.