তাঁর মায়ের মৃত্যু হয় মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে, তাই অন্নদাশঙ্কর রায়ের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, তিনিও বাঁচবেন মোটে পঁয়ত্রিশ বছর। সত্যাসত্য উপন্যাসের পঞ্চম খণ্ড লিখতেই যখন সে-বয়স এসে গেল, তখন তিনি থমকে দাঁড়িয়েছিলেন কিছুকাল। মৃত্যুর জন্যে বেশ খানিকটা অপেক্ষা করে তবে প্রবৃত্ত হলেন ষষ্ঠ বা শেষ খণ্ড রচনায়। তারপর তিনি ভাবলেন, তিনি হয়তো বাবার আয়ু পাবেন, ৬১ বছর। রত্ন ও শ্রীমতী উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড লেখার পরে তৃতীয় খণ্ডে হাত দিতে তাই অমনি দেরি হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অন্নদাশঙ্কর বাঁচলেন ৯৮ বছরেরও অধিক কাল। আমরা তাঁর কাছ থেকে পেলাম ১২টি উপন্যাস – তার একটি ছয় খণ্ডের, একটি তিন খণ্ডের, আরেকটি চার খণ্ডের; একটি কিশোরপাঠ্য উপন্যাস; ছোটগল্পগ্রন্থ দশটি; কবিতা ও ছড়ার বই বাইশটি; প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা মিলিয়ে ষাটটি বই; ভ্রমণকাহিনী পাঁচটি; কাব্যনাট্য ও নাটক দুটি; চিঠিপত্রের সংগ্রহ দুটি; ওড়িয়া ভাষায় লেখা একাধিক বই; ইংরেজি প্রবন্ধের বই আটটি; ইংরেজিতে নিজের গল্পের অনুবাদ দুটি; ইংরেজিতে নিজের কবিতার অনুবাদ একটি। পরিমাণ দিয়ে তো গুণের উপলব্ধি ঘটে না। মানুষ যেমন ছিলেন তিনি নানাগুণে গুণান্বিত, তেমনি লেখক ছিলেন নানা মাধ্যমের, জীবনের উপলব্ধ সত্যপ্রকাশে ছিলেন অবিরাম প্রয়াসী।

অন্নদাশঙ্করের জন্ম ওড়িশায়, আচারপরায়ণ শাক্ত পরিবারে। তাঁর যখন বয়স সাত বছর, তখন তাঁর বাবা সপরিবারে দীক্ষা নেন বৈষ্ণব ধর্মে। কীর্তনের আসর বসতো বাড়িতে – বাবা-মা উভয়েই তাতে অংশ নিতেন। এমনি করে তিনি লাভ করেন ওড়িয়া- মৈথিলি-বাংলার এক সমন্বিত ধারার উত্তরাধিকার। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে নরনারীর ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি বলে জেনেছিলেন অন্নদাশঙ্কর। তাঁর কাব্যের নাম তাই নূতনা রাধা, উপন্যাসের নাম রত্ন ও শ্রীমতী। অন্যদিকে সেই ছেলেবেলায় অক্লেশে মেলামেশা করেছেন খ্রিষ্টান ও মুসলমান পরিবারের সঙ্গে। অন্নদাশঙ্করের মানবিকতার গোড়াপত্তন এখানে। পরে ব্রাহ্মমতে বিশ্বাসী হয়েছেন, সাকারবাদে আস্থা হারিয়েছেন। তারপরেও মন্দিরে গেছেন – উৎসবের টানে, সৌন্দর্যের খোঁজে। কিন্তু তাতেও এক সমস্যা। বিনুর জবানিতে বলেছেন, ‘মন্দিরে যাব, মাথা নোয়াব না, প্রসাদ পাব না, কী করে তা সম্ভব? অগত্যা মন্দিরে যাওয়া বন্ধ করতে হয়। তাই শেষ পর্যন্ত ঘটল।’ বিনুর মতে, ‘এটা একটা সমাধানই নয়। এইটেই পলায়ন।’

রবীন্দ্রনাথ পড়ে অন্নদাশঙ্কর সৌন্দর্যসাধনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, টলস্টয়ের কাছে প্রেরণা পেয়েছিলেন সত্যানুসন্ধানের। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব পড়েছিল তাঁর কবিতায়। যে-ছড়া লিখে তিনি লাভ করেছিলেন অসাধারণ সিদ্ধি, তাতেও হাত দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই পরামর্শে। আর সত্যের অনুসন্ধান তো ছিল তাঁর আজীবনের ব্রত। গান্ধির প্রভাবের বশবর্তী তিনি হয়েছিলেন বটে, কিন্তু যেখানে গান্ধির সঙ্গে মতভেদ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের, সেখানে তাঁর পক্ষপাত রবীন্দ্রনাথের প্রতি। আরেকজনের প্রভাব কার্যকর হয় তাঁর সাহিত্যিক জীবনে, তিনি প্রমথ চৌধুরী। তাঁর প্রথমদিকের দুটি উপন্যাসে এবং সনেটে প্রমথ চৌধুরীর প্রভাব স্পষ্ট। প্রমথ চৌধুরী যে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে পথে প্রবাসের ভূমিকা লিখেছিলেন, সেই বড়ো ব্যাপারটি এখানে স্মর্তব্য। অন্নদাশঙ্কর নিজেই বলেছেন যে, সবুজপত্র পড়ার পরে কটি ‘আইডিয়া’ তাঁর মনে গেঁথে যায় – প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সমন্বয়, চিরন্তন নারী, আর্ট, অফুরন্ত যৌবন। এসব আইডিয়ার বিচিত্র অভিব্যক্তি দেখি তাঁর রচনার পূর্বাপর।

প্রমথ চৌধুরীর চার-ইয়ারি কথার (১৯১৬) এক ইয়ার সোমনাথ তথা সোম। অন্নদাশঙ্কর রায়ের প্রথম ও চতুর্থ উপন্যাসের নায়কের নাম সোম। আমি অল্পবয়সে এ-দুটি উপন্যাস পড়ি, দুটির প্রতিই আমার পক্ষপাত প্রগাঢ়। উপন্যাসদুটিকে পরস্পরসংযুক্ত মনে করতে বাধা নেই। আগুন নিয়ে খেলায় (১৯৩০) নিতান্ত আকস্মিকভাবে ইংল্যান্ডের চলতি ট্রেনে পেগীর সঙ্গে সোমের সাক্ষাৎ, গন্তব্য পরিবর্তন করে সোমের পেগীকে অনুসরণ, এবং পথের সঞ্চয়রূপে পরিণামহীন প্রেমের লীলায় উভয়ে চঞ্চল। পথেই এ-প্রেমের সূচনা, পথেই তার যবনিকাপাত, কিন্তু মাঝের সময়টুকু আত্মনিবেদনের অনাস্বাদিতপূর্ব মাধুর্যের আস্বাদে ভরা। শুধু নায়কের নামের জন্যে নয়, উপন্যাসটির হালকা চাল চার-ইয়ারি কথার সগোত্র। এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে ঘটনাক্রমের উলটো দিক দিয়ে। পরপর অধ্যায়গুলির নাম ‘শেষের দিন’, ‘তার আগের দিন’, ‘তারও আগের দিন’, ‘আরো আগের দিন’, ‘সব আগের দিন’ এবং সবশেষে ‘শেষের দিনের শেষ’। প্রথম দফাতেই আগুন নিয়ে খেলা আমি দুবার পড়েছিলাম : একবার উপন্যাসটি যেভাবে লেখা হয়েছে, তার পূর্বাপর; আরেকবার ঘটনাক্রম মিলিয়ে, পঞ্চম থেকে প্রথম অধ্যায় এবং তারপর ষষ্ঠ অধ্যায়। উপন্যাসে সোম ও পেগী পরস্পরের দৈহিক উত্তাপ অনুভব করেছে, কিন্তু মিলিত হয়নি। তবে পেগীকে সোম জানিয়েছে যে, রূপসী নয়, এমন একটি মেয়ে তাকে ‘সিডিউস’ করেছিল : চরিত্রটি গেল, অথচ এসথেটিক আনন্দ পেল না – এই তার জীবনের ট্র্যাজেডি। পুতুল নিয়ে খেলায় (১৯৩৩) স্বদেশ-প্রত্যাগত সোম পিতৃ-আজ্ঞা অনুসরণ করে বিয়ের পাত্রী দেখতে বেরিয়েছে। তার সংকল্প, পাত্রীকে সে জানিয়ে দেবে যে, সে কৌমার্যভ্রষ্ট, তারপরে যদি কেউ তাকে গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়, তখন দেখা যাবে। কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কথাটা পাড়তে – কিংবা না-পাড়তেই – যে-বিক্ষোভের সূচনা হয়, তা ঝোড়া প্রহসনের উপযুক্ত। কিন্তু উপন্যাসটির বিষয়ের চাইতে ভঙ্গির অভিনবত্ব পাঠককে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। একটি দীর্ঘ উদাহরণ দিই। স্কুলশিক্ষক ও পাঠ্যপুস্তক-প্রণেতা ভবনাথ সম্পূর্ণ বাক্য উচ্চারণ করেন না। সোমের সঙ্গে তাঁর প্রথম আলাপচারিতা এরকম (অনুক্ত কথাগুলি বন্ধনীভুক্ত) :

“দেখে এলে?”

সোম বল্ল, “আজ্ঞে?”

“ইউরোপ দেখে এলে?”

“আজ্ঞে।”

“কোনটা ভালো? ওদেশ না এদেশ?”

“আজ্ঞে এদেশ।”

“ঠিক বলেছ।” যেন ক্লাসে ছাত্রের উত্তর শুনে পিঠ চাপ্ড়ে দিলেন। “ঠিক্। কেন এদেশ ভালো? (যেহেতু) এদেশ আমাদের দেশ। ‘এই দেশেতেই জন্ম (আমার) এই দেশেতেই মরি।’ কোন (বিষয়ে) অনার্স্?”

“ইংরেজীতে।”

“বেশ, বেশ। আমার অমিয়াও সেই (বিষয়ে) অনার্স্। ভালো মেয়ে। রাঁধ্তে জানে। (কী কী) খেতে ভালোবাসো?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ। খেতে ভালোবাসি।”

“(কী কী) খেতে?”

“আজ্ঞে হ্যাঁ। খেতে আর শুতে।”

তিনি বিষম কটমট করে তাকালেন। “কী বল্লে? (আবার) বলো।”

“আজ্ঞে, খেতে ভালোবাসি।”

“কী খেতে?”

“চানাচুর।”

“চানাচুর? রোসো, (অমিয়াকে) জিজ্ঞাসা করে দেখি। চানাচুর? (রোসো) জিজ্ঞাসা করে দেখি। আর কী (খেতে

ভালোবাসো)?”

“আলুর দম।”

“হুঁ। ওদেশে মেলে না। আলুর দর কী রকম?”

সোম মুস্কিলে পড়ল। কোনদিন আলু কেনেনি। বল্ল, “একটা এক পেনী করে।”

“পেনী তো আনা। এত!”

“আজ্ঞে।”

“ওদেশ ভালো নয়। Plain living নেই। (সুতরাং) High thinking নেই।”

সোম মনে মনে বল্ল, তাই কেউ Translation ও Essay Writing-এর বই লিখতে পারে না।

ভবনাথবাবু জিজ্ঞাসা র্কলেন, “এরোপ্লেন?”

“এরোপ্লেন কী? দর কত?”

“না। চড়েছ?”

“আজ্ঞে না।”

“আহা! (ওটা) বাকী রেখে এলে!”

“হবে একদিন।”

“না, না। বিয়ের পরে (হতে) পারে না। ঈৎধংয করলে (বৌ বিধবা হবে)।”

ভবনাথবাবু চিন্তা করে বল্লেন, “গান?”

“আজ্ঞে?”

“ভালোবাসো?”

“আজ্ঞে।”

“অমিয়া (গান) জানে। শ্যামা সঙ্গীত। ওর নাম কী? ঐ মুসলমান?”

“কোন মুসলমান?”

“ইস্লাম। … নজরুল ইস্লাম। ওর গান – (ভবনাথবাবু ঘাড় নাড়লেন)।”

“কেন?”

“কেন আবার? মুসলমান। গানেন অর্দ্ধভোজনং। কে জানে কী খায়!”

সোম মনে মনে বল্লে, আমিও তো ওদেশে ও জিনিস খেয়েছি, অতি উপাদেয় গব্যপদার্থ, পঞ্চগব্যের অতিরিক্ত ষষ্ঠ গব্য। শুনেছি, স্বামীজিও খেতেন।

আত্মাভিমানীর অন্তঃসারশূন্যতা নিয়ে এই কৌতুকবোধ যে আমাদের সাহিত্যে নতুন ছিল এবং তা যে অনেক পরিমাণে প্রমথ চৌধুরী-প্রণোদিত, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। শিবানী, সুলক্ষণা, অমিয়া, প্রতিমা, মায়ার শিক্ষাদীক্ষা তাদের মধ্যে যে আধুনিক জীবনবোধ-সঞ্চারে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের পরিবারের সংস্কারমুক্তির দাবি যে একেবারেই অসার, লেখক তা প্রতিপন্ন করেছেন। এই উপন্যাসের ঈষৎ ব্যঙ্গের ভাব তাঁর অনেক রচনাতেই উপস্থিত।

সাহিত্যকর্মে আত্মনিবেদিত হয়ে অন্নদাশঙ্কর যেসব আত্মজিজ্ঞাসার সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং যার জবাব তিনি নিজের কাছ থেকে পেয়েছেন, বিনুর বইয়ে (প্রথম পর্ব, ১৯৪৪) তা তিনি যত্নসহকারে লিপিবদ্ধ করেছেন। ‘কেন লেখা?’ – এ-প্রশ্নের উত্তরে প্রথমে তাঁর মনে হয়েছিল, সামাজিক বা মানবিক কর্তব্য বলে, তবে চলতে হবে লেখার শৃঙ্খলা মেনে। পরে তাঁর সিদ্ধান্ত, সৃষ্টিই হচ্ছে সৃষ্টির উদ্দেশ্য, তা-ই সৃষ্টির উপায়। ‘কেমন করে লেখা?’ – এর উত্তর, যেমন-তেমন করে নয়, নিজের মতো করে। শেষে তিনি বলছেন, ধর্মে বিশ্বাস টলেছে, আর্টে বিশ্বাস টলমল হয়েছে, কিন্তু প্রেমে বিশ্বাস অটল থেকেছে।

আগে এবং পরে প্রেম নিয়ে তিনি অনেক লিখেছেন, কিন্তু প্রেমই তাঁর একমাত্র ধ্যেয় ছিল না। আর্ট নিয়ে তিনি ভেবেছিলেন অনেক। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারে কবিকে তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, আর্ট কি মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের অংশ হয়ে উঠতে পারে? অনেককাল পরে একই প্রশ্ন করেছিলেন রোমাঁ রোলাঁকে। রবীন্দ্রনাথের মনে সন্দেহ ছিল, রোলাঁ বলেছিলেন, পারে। অন্নদাশঙ্কর চেয়েছিলেন, আর্ট নিয়ে তিনি জনসাধারণের দিকে অর্ধেক পথ আসবেন, জনসাধারণ আসুক বাকি অর্ধেক পথ। একসময়ে তিনি ভেবেছিলেন, চতুর লেখক হবেন তিনি। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে পুত্রশোক ঘটে তাঁর। তারপর রাজকর্ম নয়, সাহিত্যকে অগ্রাধিকার দেন জীবনে। সহজ করে, প্রত্যক্ষ করে, নিজের কথা বলার চেষ্টা করেন। সকল কৃত্রিমতার বন্ধনমুক্ত আর্টের পথ খুঁজে পান তিনি।

সবুজপত্র থেকে পাওয়া আইডিয়ার তালিকায় প্রথমেই ছিল প্রাচ্য-প্রতীচ্য সমন্বয়ের উল্লেখ। এই সমন্বয়ের প্রয়াস তাঁর আগে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত কত না মনীষীই করেছেন! অন্নদাশঙ্কর তাহলে নতুন কী করলেন, নতুন কী ভাবলেন? তাঁর কাছে প্রাচ্য মানে অতীত, পাশ্চাত্য মানে বর্তমান। পাশ্চাত্য তো শুধু ভূখণ্ড নয়, তাঁর কাছে তা কালজ্ঞাপক, তা আধুনিক, তা রেনেসাঁসের উত্তরাধিকারস্বরূপ। পাশ্চাত্য ও আধুনিকতার এই সমীকরণ সম্পর্কে যথার্থই প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু এটি ছিল তাঁর গভীর উপলব্ধি। ‘পশ্চিমের সঙ্গে আধুনিকের সঙ্গে পা মিলিয়ে নিতে হবে। পশ্চাতের সঙ্গে ঐতিহ্যের সঙ্গে অন্বয় রক্ষা করতে হবে। জনগণের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির সঙ্গে যোগসূত্র অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। সার্থক সংস্কৃতির এই তিনটে দিক।’ এর মধ্যে পশ্চিমের সঙ্গে মিলনই তাঁর পক্ষে প্রথমে সহজসাধ্য হয়েছিল : ‘পশ্চিমকে অবলম্বন করেই আমার প্রকৃত সাহিত্যিক জীবনের সূচনা।’ দেশে ফিরে তিনি গ্রামে গেছেন, নানাস্তরের মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, ‘কিন্তু জনগণের শরিক হতে পারিনি।’ প্রকৃতির সঙ্গেও তাঁর নিবিড় মিলনের সুযোগ হয়নি। সান্ত্বনা এইটুকু যে, ‘আবার নাগরিক সভ্যতার কাছেও আমি নিজেকে বিকিয়ে দিইনি।’

তাঁর অসামান্য ভ্রমণকাহিনী পথে প্রবাসেতে (১৯৩১) দেখি যৌবনকেই ইউরোপের প্রাণধর্ম বলে তিনি জ্ঞান করেছেন :

ইউরোপে এত দেশ এত ভাষা এত সম্প্রদায় এত দল। মারামারি হানাহানি দলাদলির না আছে সংখ্যা না আছে সীমা। তবু ইউরোপের শিরাপ্রশিরার তলে তলে এমন একটি রক্তপ্রাচুর্য আছে যে প্রাচুর্য জ্ঞাতিবিরোধ সত্ত্বেও জার্মানকে ইংরাজকে, মতবিরোধ সত্ত্বেও ক্যাথলিককে নাস্তিককে, স্বার্থবিরোধ সত্ত্বেও ক্যাপিটালিস্টকে কম্যুনিস্টকে, দৃষ্টিবিরোধ সত্ত্বেও প্রবীণকে তরুণকে প্রয়োজনাতিরিক্ত শক্তি জোগায়। বিরোধ যত বড়োই হোক বিরোধ যে শক্তির পরিচয় সে শক্তি তারও বড়ো। সেই জন্যে গত মহাযুদ্ধের অকল্পনীয় রক্তক্ষয়ের পরেও ইউরোপের রক্তাল্পতা ঘটলো না, গভীরতর ক্ষতের চিহ্ন মলিনতম হয়ে এলো এবং দেখতে দেখতে ইউরোপ নবকলেবর ধারণ করলে। যৌবন কত প্রবল হলে এমনটি সম্ভব হয় তা আমরা কত শত বৎসর হতে ভুলেছি বলে ইউরোপকে বলি জড়বাদী। আর অধ্যাত্মবাদী নাকি আমরা যাদের অনটন শুধু অন্নবস্ত্রের হলে তো ভাবনা ছিল না, অনটন একেবারে যৌবনের, যে যৌবন মানুষকে সাহসে সংকল্পে উদ্যোগিতায় ঘরে স্থির থাকতে দেয় না, বাইরে ঠেলে নিয়ে বিশ্বজয়ী করে দেয়, জ্ঞানে প্রেমে পরাক্রমে শুধু সচ্ছল করে না, উচ্ছল করে। হায়! আমাদের কি কেবল অন্নের দুর্ভিক্ষ! আমাদের দুর্ভিক্ষ যে অমৃতের! অমৃত থাকলে অন্ন আপনি আসে, না থাকলে যদি বা আসে তবে যেতে বিলম্ব করে না। তবু জড়বাদীর মতো আমরা ভাবছি কোনোমতে যদি একবার আমরা দু’বেলা দু’মুঠো খেতে পাই তবে আমাদের আর ভাবনা নেই, আমরা আমাদের পিতৃপিতামহের মতো নিশ্চিন্ত মনে হরিনাম করতে করতে নশ্বর জড়পিণ্ডটা ত্যাগ করে শাশ্বত অমৃতলোকে প্রস্থান করতে পারব! কিন্তু দু’বেলা দু’মুঠো খেতে পাবার জন্যে যে কত বড়ো আত্মার কতখানি উদ্বোধন দরকার ইউরোপকে দেখলে তা বুঝতে পারি।

লক্ষ করা যাবে যে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সম্পর্কে প্রচলিত ছাঁচে-ঢালা যে-ভাবমূর্তি – পাশ্চাত্য জড়বাদী, প্রাচ্য অধ্যাত্মবাদী – রবীন্দ্রনাথও অনেক সময়ে যা মেনে নিয়েছিলেন, অন্নদাশঙ্কর এখানে তা অস্বীকার করেছেন। তবু তিনি পশ্চিমের প্রাণচাঞ্চল্য ও প্রাচ্যের জড়ত্বকে যেন বিপরীতমুখী প্রবণতার প্রতীকস্বরূপ দেখেছেন। আগুন নিয়ে খেলায় যদি পশ্চিমের লীলাচঞ্চল স্বরূপের উদ্ঘাটন দেখি, পুতুল নিয়ে খেলায় যেন উন্মোচিত হয় পূর্বের প্রাণহীন জড়তা।

তাঁর সকল সামাজিক, রাজনৈতিক ও দার্শনিক ভাবনার, দ্বিধার ও দ্বন্দ্বের পূর্ণতর অভিব্যক্তি পাই ছ খণ্ড সত্যাসত্যে (১৯৩২-৪২)। টলস্টয়ের ওআর অ্যান্ড পিস এবং রোমাঁ রোলাঁর জাঁ ক্রিসতফ পড়ে তিনি যেমন গভীরতর জীবনসত্য উপলব্ধি করেছিলেন, তেমনি উপন্যাসের রূপ সম্পর্কেও পাকাপাকি ধারণা করে নিয়েছিলেন। ছ খণ্ড, তিন খণ্ড ও চার খণ্ডের উপন্যাসরচনা তারই প্রমাণ বহন করে। সত্যাসত্যে তিনি জীবনের সত্যকে আবিষ্কার করতে চান সত্য ও অসত্যের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। কিন্তু এখানে কি সুধী সত্যের এবং বাদল অসত্য বা বিভ্রান্তির প্রতীক? উপন্যাসের শুরুতে লেখকের যদি তেমন উদ্দেশ্য থেকেও থাকে, তবে উপন্যাস অগ্রসর হতে হতে তিনি তার থেকে সরে এসেছেন। বলা যায়, এরা যার-যার মতো করে সত্যকে খুঁজেছে এবং সেই অনুসন্ধানে অপরিসীম বেদনা স্বীকার করেছে। এ-উপন্যাস মহাকাব্যিক : যেমন ভাবপ্রধান, তেমনি বহু ঘটনার আশ্রয়স্থল; এর কালগত পটভূমি ১৯২৮-২৯, মাত্র এই দু বছরের, কিন্তু স্থানগত পটভূমি ভারত-ইউরোপ মিলিয়ে বিস্তীর্ণ। অসংখ্য চরিত্রে পূর্ণ। মানুষ ও প্রকৃতি, মানুষ ও মানুষ, ব্যক্তি ও সমাজের দ্বন্দ্ব-সংঘাত আপোস-সমন্বয় নিয়ে এটি রচিত। আবার ইউরোপের ভোগপ্রবৃত্তি ও ভারতের বৈরাগ্যভাবনাও পরস্পরমুখী করা হয়েছে। তবে মনে হয়, ঔপন্যাসিক এখন এ-দুয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়ার কথা ভাবছেন না, দুটোকে মেলাতে চাইছেন; দুটো মিলে যদি এক না হয়, না হোক, তাদের সহাবস্থান কেন সম্ভবপর হবে না? মানুষ তো একরৈখিক নয়, তার মধ্যে কত পরস্পরবিরোধী প্রবৃত্তি। সমাজ সম্পর্কেও সেকথা প্রযোজ্য। কৃষির উন্নয়ন, খদ্দরের প্রসার, বিলিতিবর্জনের মধ্য দিয়ে কেউ সমাজের পুনর্বিন্যাসের স্বপ্ন দেখে, কেউ শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজপরিবর্তন কামনা করে। নরনারীর সম্পর্কের মধ্যেও ভোগবিলাস ও সংযমের স্রোত পাশাপাশি বয়ে চলে। সামাজিক রীতিনীতি চিরকালীন বা অভ্রান্ত নয় – এই বোধ পাশ্চাত্য থেকে ধার করে পেতে হয় না, রাধাকৃষ্ণের সম্পর্কই তার দৃষ্টান্ত। রত্ন ও শ্রীমতীতে (তিন খণ্ড, ১৯৫৬-৭২) ইউরোপীয় নাইট-এরান্টের অন্বেষণের সঙ্গে বৈষ্ণব প্রেমভাবের মিলন সাধিত হয়েছে। এখানে দেহজ কামনার সহজ স্বীকৃতি আছে। একইসঙ্গে পুরুষ যদি স্বামী, কামী বা প্রেমী হয় – এখন হচ্ছে অথবা ভবিষ্যতে হবে, নারী তবে সীতা-সাবিত্রীর নয়, রাধার আদর্শে গড়ে উঠবে – কেননা রাধাই শ্রেষ্ঠ প্রেমিকা। ব্যক্তিনিরপেক্ষ প্রেম কি সম্ভবপর – এই প্রশ্ন এখানে উঠেছে। নয় কেন, যদি প্রেমকেই ভালোবাসা যায় – এটাই বোধহয় তার একটা উত্তর।

ক্রান্তদর্শী (চারখণ্ড, ১৯৮৪-৮৬) ভিন্ন ছাঁদের উপন্যাস। রচয়িতার ইতিহাসবোধ এর কেন্দ্রে স্থান করে নিয়েছে। এর ঘটনাস্থল ভারতবর্ষ, ঘটনাকাল ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৮ – দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা থেকে গান্ধির জীবনাবসান পর্যন্ত। এতেও অনেক চরিত্র আছে, আছে তাদের ব্যক্তিগত জীবনকাহিনী। কিন্তু তাদের ওপর দিয়ে যা প্রবলভাবে বয়ে গেছে, তা ইতিহাসের ঘটনাপ্রবাহ। চরিত্রগুলির দিক দিয়ে ইতিহাসের এই ঘটনাধারা বিশ্লেষিত হয়েছে বটে, তবে অন্নদাশঙ্করের প্রবন্ধে যেমন তাঁর জীবদ্দশায় সংঘটিত বিষয়ের বস্তুনিরপেক্ষ বিশ্লেষণ দেখি, সেই বস্তুনিরপেক্ষতা এই উপন্যাসেরও গুণ।

বড়ো মাপের এই তিনটি উপন্যাসের কথা বিশেষ করে বললাম এই কারণে যে, এক অর্থে এই তিনটি অন্নদাশঙ্করের মহাপরিকল্পনার ফল, জীবনের প্রথমে লব্ধ আইডিয়ার অভিব্যক্তি ও শৈল্পিক নিরীক্ষা পাই এতে। তিনি নিজেই বলেছেন, সত্যাসত্যে তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে, তাঁর সংসারজীবনের মতো, পূর্ব-পশ্চিমের মিলন সম্ভবপর; রত্ন ও শ্রীমতীতে তিনি অনুসন্ধান করেছেন চিরন্তন নারীকে, সেইসঙ্গে জীবনে কামের যে-একটা বড়ো স্থান আছে, তারও স্বীকৃতি দিতে চেয়েছেন, কিংবা বলা যায়, কামকে তার আদি অর্থে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস পেয়েছেন; আর ক্রান্তদর্শীর বিষয়বস্তু ভারতের নবযৌবন – উনিশ শতকে যা ঘটেছিল, তা যদি নবজাগরণ হয়, তাহলে বিংশ শতাব্দীতে ঘটেছে তার পুনর্নবীকরণ বা ‘রিনিউয়াল’, তবে শেষ পর্যন্ত সে-ভারত খণ্ডিত ভারত।

এই খণ্ডনের জন্যে তাঁর আফসোসের অন্ত ছিল না। অখণ্ডিত দেশের জন্যে তাঁর নস্টালজিয়ারও শেষ ছিল না। তাঁর প্রবন্ধে ও স্মৃতিকথায় তার পরিচয় ছড়িয়ে আছে। আর পরিচয় আছে সমস্যা-সমাধানের চেষ্টার। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া হিন্দু-মুসলমান-সমস্যার এত গভীরে তাঁর মতো আর কেউ প্রবেশ করেছেন বলে মনে হয় না – এই সমস্যার সমাধান তিনি চিরকাল খুঁজেছেন। তাঁর একটা ভাবনা স্থান ও কাল নিয়ে, দেশ ও যুগ নিয়ে। তিনি বলেছেন, পরাধীনতার কালে আমরা দেশ নিয়ে ভেবেছি, যুগ নিয়ে ভাবিনি; স্বাধীন দেশে এই ভাবনাটা ভাবতে হবে – কী করে আমরা আধুনিক যুগকে জীবনে বরণ করতে পারব। শ্রেয়োবোধ তাঁর প্রবন্ধের গুরুতর বিষয়। বিশ্বের সেরা লেখকদের নিয়ে তিনি লিখেছেন, দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিবিদদের চিন্তাভাবনা, সফলতা-ব্যর্থতার হিসাব নিয়েছেন। বাংলার ঐতিহ্য সম্বন্ধে, ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে, মানবসভ্যতা বিষয়ে তাঁর ভাবনার কথা জানিয়েছেন। অন্নদাশঙ্কর একই সঙ্গে বাঙালি, ভারতীয় ও বিশ্বনাগরিক। বিনুর জবানিতে শুনতে পাই, তিনি মিস্টিক, তাই পুরো র্যাশনালিস্ট নন; তিনি বিশ্বনাগরিক, তাই পুরো ন্যাশনালিস্ট নন।

ছোটগল্পে তাঁর সাফল্য সামান্য নয়। কবিতা তাঁর প্রথম প্রেম। তবে তিনি নিজেই কবুল করেছেন, গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে তাঁর কবিতারচনা বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তিনি যদি গদ্যকবিতা লিখতে অভ্যস্ত হতেন, তাহলে হয়তো কবিতা উপেক্ষিত হতো না। কিন্তু তাঁর কবিতা তো ছন্দ-মিল দিয়ে লেখা, স্বতঃস্ফূর্ততা না থাকলে তা লেখা যায় না। সেই স্বতঃস্ফূর্তির অভাবে কবিতা-লেখায় ছেদ ঘটে। তাছাড়া, তিনি মনে করেছিলেন, তাঁর কবিভাষা সেকেলে হয়ে গিয়েছিল; তাকে একেলে করা সহজ ছিল না। ছড়ায় ভাষার এ-সমস্যা ছিল না। তিনি ছড়ার মৌখিক ঐতিহ্যকে অনুকরণ করেছিলেন, যদিও তার বিষয়বস্তু ছিল আধুনিক। তাঁর কেজো ছড়া অনেক আছে, আবার খেয়ালি ছড়ারও কমতি নেই। ‘তেলের শিশি ভাঙল বলে/ খুকুর ’পরে রাগ করো’ এবং ‘মশায়/ দেশান্তরী করলে আমায় কেশনগরের মশায়’ – এ-দুয়ের তুলনা করলে তা বোঝা যাবে। কমিউনিস্টদের প্রতি বীতরাগ হওয়া সত্ত্বেও কী উপভোগ্য ছড়াই না তিনি লিখেছিলেন :

যেখানে যা কিছু ঘটে অনিষ্টি

সকলের মূলে কমিউনিস্টি।

মুর্শিদাবাদে হয় না বৃষ্টি

গোড়ায় কে তার? কমিউনিস্টি।

পাবনায় ভেসে গিয়েছে সৃষ্টি

তলে তলে কেটা? কমিউনিস্টি।…

গেল সংস্কৃতি, গেল যে কৃষ্টি

ছেলেরা বনলো কমিউনিস্টি।

মেয়েরাও ওতে পায় কি মিষ্টি

সেধে গুলি খায় কমিউনিস্টি

যেদিকেই পড়ে আমার দৃষ্টি

সেদিকেই দেখি কমিউনিস্টি।

তাই বসে বসে করছি লিস্টি

এ পাড়ার কে কে কমিউনিস্টি।

এত সিদ্ধির পরেও তিন বলেছেন, তাঁর ভয় হয়, ছড়া লিখতে গিয়ে অনেক সময়ে তিনি পদ্য লিখেছেন, পথভ্রষ্ট হয়েছেন; তাঁর ছড়া সব সময়ে ছড়া হয়ে ওঠেনি। তিনি যে ভেতরে ভেতরে শিশু, সেকথা যখন ভুলে যান, তখন তাঁর ছড়া কৃত্রিম হয়ে যায়। বোধহয় অত ছড়া না লিখলেই ভালো করতেন।

এ-বিষয়ে হয়তো অনেকে তাঁর সঙ্গে একমত হবেন না। কিন্তু এই যে সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে, নিরাসক্তির সঙ্গে নিজের লেখাকে দেখা, কতজন তা পারেন? এখানেই অন্নদাশঙ্করের জিত। সবসময়ে সচেতনতা বজায় রেখেছেন তিনি। সামাজিক-রাজনৈতিক প্রশ্নে হোক, সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রশ্নে হোক, নিজের জীবন ও কর্ম নিয়ে হোক। কখন কী ভেবেছেন, তা মনে রেখেছেন; কখন কোথায় তাঁর লেখা বাঁক নিয়েছে, তা চিহ্নিত করতে ভুল করেননি।

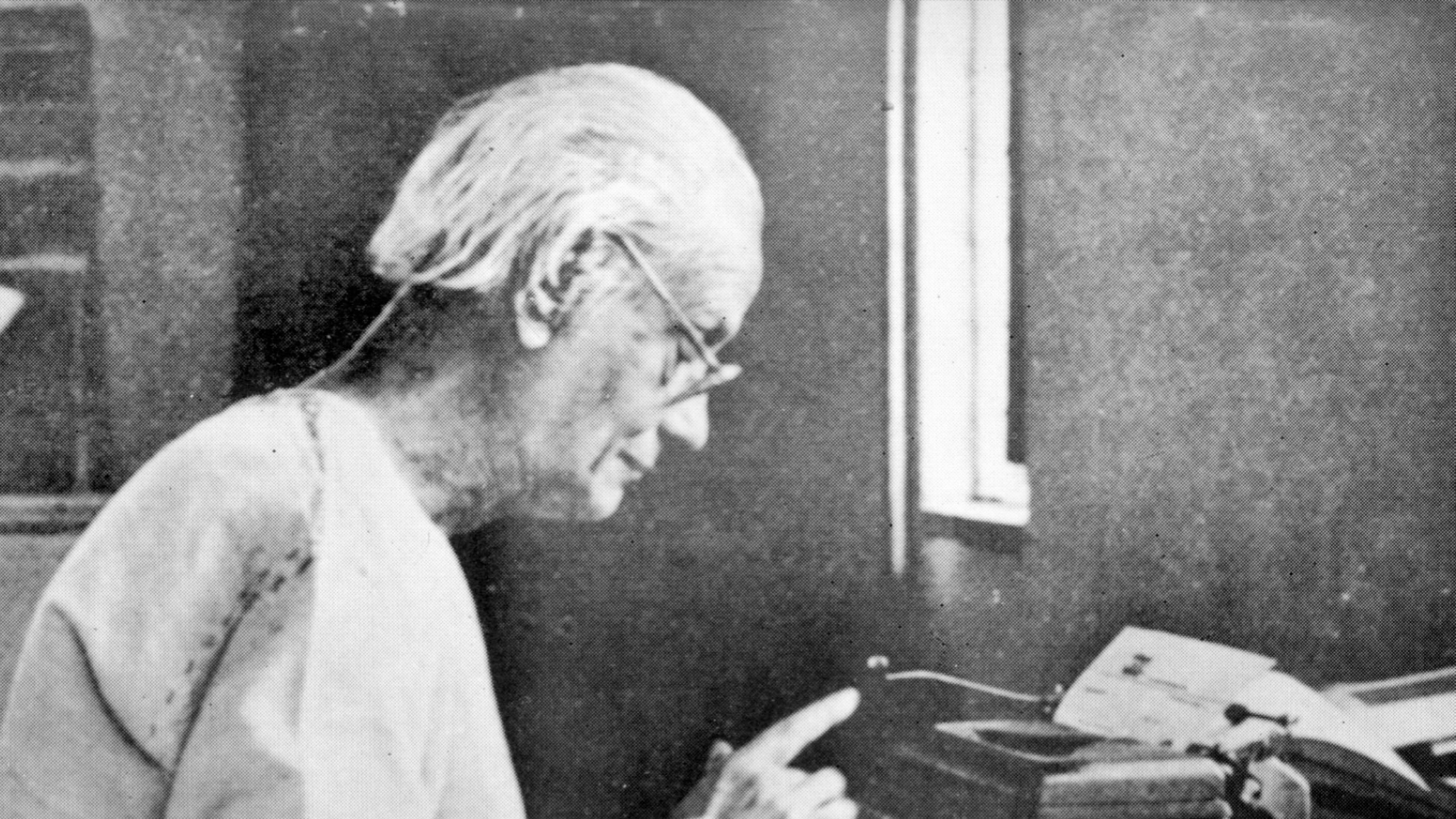

অন্নদাশঙ্কর বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথ বা ওয়র্ডসওয়র্থের মতো দীর্ঘ আয়ু তিনি কামনা করেননি, তিনি চেয়েছিলেন সম্পূর্ণ জীবন। সম্পূর্ণ জীবন কেউ বর হিসেবে পায় না, সেটা গড়ে নিতে হয়। তিনি তিলে তিলে নিজেকে গড়ে নিয়েছিলেন সম্পূর্ণ মানুষরূপে। আটানব্বই বছর বয়সেও সেই গড়ার কাজে বিরাম দেননি। আত্মনির্মাণের ক্রমাগত প্রক্রিয়া তাঁর জীবন ও শিল্পকে সুষমামণ্ডিত করেছে, মৃত্যুর ওপরে তাঁকে জয়ী করেছে।

* এই লেখাটি কালি ও কলমের প্রথম বর্ষ দশম সংখ্যায় (নভেম্বর ২০০৪/ অগ্রহায়ণ ১৪১১) প্রকাশিত হয়েছে।

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.