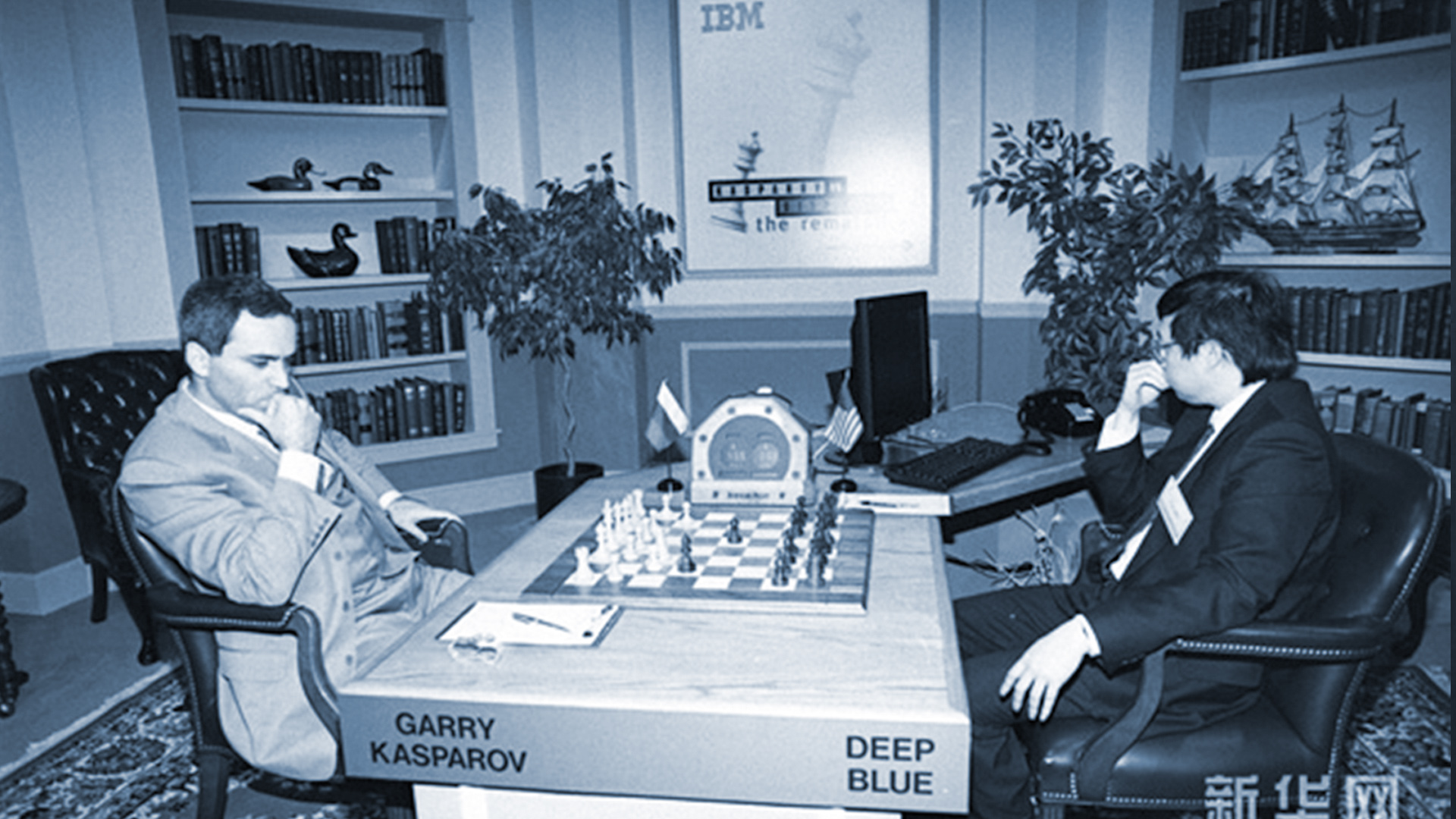

সাদা তার একটি বড়েকে সি-৪ অবস্থানে নিয়ে চাল দিলো। এর জবাবে কিছুক্ষণ ভেবে কালো তার দু-হাত ওপরে তুলে পরাজয় মেনে নিল। এই সংক্ষিপ্ত মুহূর্তটির মাধ্যমে ঘটল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা – একটি যুগের ইতি এবং নতুন আরেকটি যুগসূচনার ক্রান্তিকাল – এ মুহূর্তটি থেকে মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে ছাড়িয়ে গেছে কৃত্রিম প্রজ্ঞার বুদ্ধিমত্তা। মানুষ হেরে গেছে তারই তৈরি যন্ত্রের কাছে। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনকে পরাজিত করেছে তারই তৈরি দানব! ঐতিহাসিক এ-মুহূর্তটি হচ্ছে ১৯৯৭ সালের ১১ই মে’র এক উজ্জ্বল সকালবেলা।

মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বী যে-যন্ত্রটি এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি সৃষ্টি করেছে, তা হচ্ছে আইবিএম কম্পিউটারের তৈরি করা পরিগণক ‘ডিপ ব্লু’। মানবজাতির প্রতিনিধি হিসেবে সেদিন তার বিপক্ষে ছিলেন দাবাজগতের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, বিশ্বচ্যাম্পিয়ন গ্যারি কাসপারভ। এ-পরাজয় অবশ্য তাঁর মাথা থেকে বিশ্বচ্যাম্পিয়নের মুকুট কেড়ে নিতে সমর্থ হয়নি – কেননা তিনি মানুষ, তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীটি নিছক যন্ত্র। মানুষেরই ধার করা বুদ্ধি নিয়ে সে খেলছে মানুষের বিরুদ্ধে। যেন সূর্যের আলোয় প্রতিফলিত চাঁদের জ্যোৎস্না!

তবে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন গ্যারি কাসপারভ তাঁর শিরোপা অক্ষুণ্ন রাখতে সমর্থ হলেও জয়ী আর বিজিতের প্রজ্ঞাক্ষমতার ব্যবধান দিন দিন বেড়েই চলেছে। প্রায় দেড় শতাব্দী আগে এক ইংরেজ গণিতবিদ চার্লস ব্যাবেজ যে ‘যান্ত্রিক পরিগণকের’ স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাকে বাস্তবে রূপ দেন আরেক ইংরেজ তরুণ, ক্যামব্রিজের ছাত্র অ্যালান টুরিং। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সামরিক প্রয়োজন তাঁকে সুযোগ করে দেয় জার্মান-কোড ভাঙার যন্ত্র ‘কলোসাস’ তৈরি করার। ডিপ ব্লু’র পূর্বসূরি সে-যন্ত্রের পরিগণন ক্ষমতা বর্তমানের একটি সাধারণ ক্যালকুলেটরের চেয়ে বেশি নয়; কিন্তু সে প্রাথমিক ভিত্তির ওপর নির্ভর করেই আজকের পৃথিবীতে প্রতিদিন বেড়ে চলেছে যান্ত্রিক প্রজ্ঞার পরিগণন ক্ষমতা। আজ একটি সাধারণ মার্কিন গৃহে যে পরিগণন ক্ষমতা ব্যবহৃত হয়, মাত্র তিরিশ বছর আগেও সারা বিশ্বে সে-ক্ষমতা ব্যবহৃত হতো না।

কৃত্রিম প্রজ্ঞার বুদ্ধিমত্তার কাছে পরাজিত মানুষ ভাবছে, ডিপ ব্লু’র মতো কম্পিউটার এখনো শেলি-কিটসের মতো কবি কিংবা বিথোভেন-মোজার্টের মতো সুরস্রষ্টা হয়ে উঠতে পারেনি। আসিমো কিংবা আইবোর মতো রোবোট এখনো পারেনি আনা পাভলোভার মতো নৃত্যশিল্পী কিংবা রঁদ্যার মতো ভাস্কর হয়ে উঠতেও। এখনো তারা ‘সংক্রমিত’ হয়নি আবেগ-প্রেম-ভালোবাসার মতো অচিকিৎস্য মানবিক অসুখের, অনুভব করতে পারছে না গোলাপের সুঘ্রাণ, সূর্যাস্তের লালিমা, কিংবা জ্যোৎস্নার মায়াবী কুহক! পরাজিত মানুষের জন্য এটাই একমাত্র সান্ত্বনা-বাক্য।

দুই

ভাঙাগড়া আর উত্থান-পতনের ঘটনায় ভরপুর, সদ্য-অতিক্রান্ত বিংশ শতকের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির ইতিহাস ছিল এক কথায় অবিশ্বাস্য। এর যাত্রা শুরুর লগ্নটিতে, ১৯০০ সালের বার্লিনে তৎকালীন পৃথিবীর সবচেয়ে খ্যাতনামা পদার্থবিদ ম্যাক্স প্লাঙ্ক যখন তাঁর বিখ্যাত ‘কোয়ান্টাম তত্ত্বে’র গোড়াপত্তন করছিলেন, তখন তাঁর ঘরে একমাত্র যে-কম্পিউটারটি কাজ করছিল তা হচ্ছে তাঁর নিজের মস্তিষ্ক। তাঁর সে মস্তিষ্ক-কম্পিউটারটিকে সচল রাখতে ঘরের ভেতর ছিল না কোনো রেফ্রিজারেটর, মাইক্রোওয়েভ ওভেন কিংবা রেডিও-টেলিভিশন-এয়ার কন্ডিশনার ইত্যাদি আধুনিক যন্ত্র। বার্লিনের রাস্তায় তখনো ছিল না কোনো মোটরগাড়ি, জার্মানির আকাশে ভেসে বেড়াত না কোনো উড়োজাহাজ।

এর বছর দুয়েকের মধ্যেই ইতালিয়ান বিজ্ঞানী গুগলিয়েলমো মার্কোনি সূচনা করলেন বেতার-প্রযুক্তি যুগের শুভলগ্ন। ‘এয়ারফোনটি কানে দিয়ে আমি ক্ষীণ অথচ পরিষ্কারভাবে শুনতে পেলাম ভেসে আসছে পিপ্-পিপ্-পিপ্ শব্দ।’ মোর্স কোডের এই পিপ্ শব্দ ইংল্যান্ডের কর্নওয়াল থেকে আটলান্টিকের ওপর দিয়ে ভেসে এসেছে প্রায় চার হাজার মাইল দূরে নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের সেন্ট জোন্সে। যুগান্তকারী এ-ঘটনার এক বছরের মধ্যেই বেতার তরঙ্গবার্তা সারা পৃথিবীর যোগাযোগ ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসে। পৃথিবীব্যাপী মানুষ অনুভব করতে শুরু করে একে অপরের নৈকট্য। বর্তমানে যাকে বলা হয় ‘গ্লোবালাইজেশন’ – সেই বহুল পরিচিত শব্দটি প্রকৃত অর্থে শুরু হয়েছে সেই তিনটি পিপ্ শব্দ থেকেই।

মার্কোনির এই ঐতিহাসিক আবিষ্কারের পরের বছরই, ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরের কনকনে শীতে উইলবার ও অরভিল নামে মার্কিন দু-ভাই আরেক বিপ্লব ঘটান। রাইট ভ্রাতৃদ্বয় নামে পরিচিত এই দুজন মাটির মানুষের আকাশে ওড়ার হাজার বছরের স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেন বাতাসের চেয়ে ভারী যন্ত্র দিয়ে ওড়ার মাধ্যমে। কিটি হকের বেলাভূমিতে তাঁদের সেই প্রথম সাফল্য অবশ্য স্থায়ী হয়েছিল মাত্র ১২ সেকেন্ড। এর ছ-বছর পর মার্কিন সামরিক বাহিনীর সহায়তায় তাঁরা পত্তন করলেন রাইট অ্যারোপ্লেন কোম্পানি। পরবর্তী সময়ে, বিশেষ করে দু-দুটো মহাযুদ্ধের প্রয়োজনের পাখায় ভর করে বিমানশিল্প পৃথিবীব্যাপী দ্রুত বিকাশ লাভ করে। ডগলাস-বোয়িং-কনকর্ড থেকে স্পিট ফায়ার-মিনা-ফ্যান্টমের এই অগ্রযাত্রার ইতিহাস আজো অগ্রসরমান। প্রতিটি মহাদেশে জালের মতো বিস্তার লাভ করেছে বাণিজ্যিক বিমানপথ। বর্তমান পৃথিবীতে যে-কোনো মুহূর্তে আকাশে ভেসে বেড়াচ্ছে প্রায় এক মিলিয়ন লোক, যারা গাড়ি-ঘোড়া-জাহাজ ইত্যাদি চিরাচরিত যানবাহনের চেয়ে অনেক দ্রুতগতিতে এবং আরামপ্রদভাবে পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ভ্রমণ করছে।

বিমানশিল্পের ইতিহাস ঘাঁটলে শুধু সুখকর স্মৃতিই নয়, দুঃখের অনেক স্মৃতিও মনে এসে হানা দেবে। দু-দুটো মহাযুদ্ধ ও অসংখ্য ছোট-বড় যুদ্ধে ‘রাইট’ ভ্রাতৃদ্বয়ের এই মহৎ আবিষ্কার ব্যবহৃত হয়েছে নিতান্তই ‘রং’ (wrong) একটি কাজে – বিভীষিকা ছড়ানো বোমাবর্ষণের মধ্য দিয়ে অসহায় নরনারীর মৃত্যু ও শহর-বন্দরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করতে তা হয়েছে প্রধান হাতিয়ার। অরভিল রাইট ১৯৪২ সালে ‘একটি মহতী আবিষ্কারকে শয়তানের হাতে তুলে দেওয়ার বিপদ’ সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলেন – তখনো তিনি জানতেন না যে, তার মাত্র তিন বছর পরই তাঁদের মহতী আবিষ্কার ব্যবহৃত হবে পূর্ব এশিয়ার দুটো সমৃদ্ধ শহরকে পৃথিবীর মানচিত্র থেকে সম্পূর্ণ মুছে দিতে।

হিরোশিমা ও নাগাসাকির মর্মান্তিক ঘটনার পর অরভিল রাইট নিজে কতটুকু বিবেক-দংশন অনুভব করেছিলেন তা আমাদের জানা নেই। তবে পারমাণবিক বোমা তৈরির অনেকের ভূমিকায় যিনি ছিলেন, সেই বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহাইমার তাঁর হৃদয় থেকে উৎসারিত অনুশোচনা ব্যক্ত করেছিলেন সহস্রাব্দপুরনো গীতার বাণী উদ্ধৃত করে – ‘আমিই মূর্তিমান মৃত্যু – সারাবিশ্বের সংহারক।’

তিন

সুইজারল্যান্ডের মনোরম শহর জুরিখের এক কেরানি আলবার্ট আইনস্টাইন যখন ১৯০৫ সালে তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার ‘আপেক্ষিকতা তত্ত্বে’ ফিনিশিং টাচ দিচ্ছেলেন, তখনো জুরিখের রাস্তা মোটরগাড়ির কোলাহলে মুখর হয়ে ওঠেনি। হেনরি ফোর্ড, কার্ল বেঞ্জ ও মোটরগাড়িশিল্পের অন্যান্য নায়ক যদিও ঊনবিংশ শতকের শেষদিকেই পেট্রোলচালিত মোটরযান আবিষ্কার করেছিলেন; কিন্তু সে-গাড়ি মধ্যবিত্তের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আসে ১৯১৩ সালের পর – হেনরি ফোর্ডের ‘অ্যাসেম্বলি লাইন’ উৎপাদন পদ্ধতি চালু হওয়ার পর। এর ফলে জনপ্রিয় গাড়ি ‘মডেল টি-ফোর্ড’ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাস্তায় ধুলো ওড়াতে থাকে। ক্রমশ মোটরগাড়িতে ভরে ওঠে বার্লিন, লন্ডন, প্যারিসসহ বিশ্বের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শহরও। উনিশশো পনেরো সালের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে মোটরগাড়ির উপাদান-সংখ্যা ছাড়িয়ে যায় চিরাচরিত ঘোড়ার গাড়ির উৎপাদন-সংখ্যাকে। মোটরগাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে তৈরি হয় ‘ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ আইন’ – ঘোড়ার গাড়ির সরু রাস্তার পরিবর্তে কয়েক লেনবিশিষ্ট মহাসড়ক।

বিংশ শতকের তৃতীয় দশকে আইনস্টাইন, নিলস বোহ্র, হাইজেনবার্গ, ডিরাক, পাউলি, শ্রয়েডিঙ্গার প্রমুখ পদার্থবিদ যখন কোয়ান্টাম তত্ত্বের বাস্তবতা, তার ব্যাখ্যা ও অন্তর্নিহিত অর্থ নিয়ে পারস্পরিক ‘ভদ্রোজনিত কলহে’ লিপ্ত, তখন তাঁদের সবার অগোচরে ঘটে যায় আরেকটি বিপ্লব। ভগ্নস্বাস্থ্যের ফলে ঘরে আবদ্ধ এক ব্রিটিশ তরুণ, জন লগি বায়ার্ড, নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বেতার তরঙ্গের মতো এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ছবি পাঠানোর কৌশল করায়ত্ত করেন। পরবর্তীকালে ‘টেলিভিশন’ নামে পরিচিত হয়ে ওঠা এই আবিষ্কারটি কয়েক দশকের মধ্যেই সারা পৃথিবীর সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রভাববিস্তারকারী মাধ্যম হিসেবে উঠে আসে। ‘গ্লোবাল ভিলেজ’ কথাটি বাস্তবতা পায় এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটিকে ভিত্তি করেই। অবশ্য জন লগি বায়ার্ড যেমন নীরবে এ-আবিষ্কারটি করেছিলেন, তেমনি নীরবেই এ-পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন – ‘সামান্য’ নোবেল পুরস্কারটুকুও তাঁর ভাগ্যে জুটল না।

কিন্তু বায়ার্ডের মৃত্যুর পর তাঁর টেলিভিশন নামক মানস সন্তানটি বেঁচে রইল – সারা পৃথিবীর আনাচে-কানাচে সকাল-সন্ধ্যার গুরুত্বপূর্ণ খবরটি পৌঁছে দিতেই শুধু নয়, পৃথিবীব্যাপী মানুষকে ঘরে বসেই বিশ্বভ্রমণের সুযোগ করে দিতেও। শেয়ারবাজারের উত্থান-পতন, জৈব পরিমণ্ডলের ক্ষয়ক্ষতি, নাদিয়া কোমানিচির দেহতরঙ্গ, উম্মে কুলসুমের সুরমূর্ছনা, বিসমিল্লাহ খাঁর শানাই কিংবা ইন্নোকান্ডি স্মক্তোনভস্কির হ্যামলেট ইত্যাদি সবকিছুই এখন অনায়াসেই উপভোগ করতে পারবেন ড্রয়িং কিংবা বেডরুমে বসে। অবশ্য নির্মল আনন্দ প্রদান ও জ্ঞানজগতের পরিসর বৃদ্ধি করার অলক্ষে তা কাজ করছে বিশ্বব্যাপী উন্নত সভ্যতার সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর মানুষের ওপর চাপিয়ে দিতেও। এইচ.জি. ওয়েলস-বর্ণিত ‘শিক্ষা ও দুর্যোগের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়’ এই বাক্যটি ব্যবহৃত হচ্ছে সমানতালে। টেলিভিশন-সংস্কৃতির এই সর্বব্যাপী প্রভাবের কথা বিবেচনা করেই বিজ্ঞানচিন্তক ও কল্পবিজ্ঞান লেখক স্যার আর্থার সি. ক্লার্ক প্রশ্ন রেখেছিলেন – ‘টেলিভিশনবিহীন জীবনের কি অস্তিত্ব রয়েছে?’

চার

বিশ শতকের তৃতীয় দশকে জ্যোতির্বিদ এডউইন হারল যখন দুরবিন দিয়ে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ প্রত্যক্ষ করছিলেন, তখন আকাশে উড়োজাহাজের ওড়াউড়ি শুরু হলেও কেউ চিন্তা করতে পারেনি যে, অদূর ভবিষ্যতে মানুষ মাটির পৃথিবীর বাঁধন কেটে মহাশূন্যের ওজনহীন পরিবেশে ভেসে বেড়াবে। তেমনি জুল ভার্নের মতো কল্পবিজ্ঞান লেখকেরা ছাড়া অন্য কেউ রূপরেখা দিতে পারেনি কীভাবে দূর আকাশের চাঁদ কিংবা অন্য গ্রহসমূহে মানুষ তার পা রাখতে পারবে। মহাকাশ-বিজয়ে মানবজাতির সুবর্ণ মুহূর্তটির সূচনা হয় ১৯৫৭ সালে – সোভিয়েত রাশিয়ার কৃত্রিম উপগ্রহ ‘স্পুতনিক’ পৃথিবীর কক্ষপথে উৎক্ষেপণের মাধ্যমে (রাশিয়ান ভাষায় এর সঠিক উচ্চারণ ‘স্পৎনিক’, যার অর্থ হচ্ছে সহপথিক – পৃথিবীর সঙ্গে পরিভ্রমণরত সহযাত্রী। বাংলার সঙ্গে এর অর্থ ও ধ্বনিগত মিলটি লক্ষণীয়)।

ষাটের দশকে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া – এই দুই পরাশক্তি এই মহাকাশ-কর্মসূচিকে তাদের মর্যাদার লড়াই বলে ভাবতে শুরু করে, ফলে অচিরেই তা পরিণত হয় মহাকাশে তাদের নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের সংগ্রামে। সোভিয়েত রাশিয়া এ-সংগ্রামে প্রথম দিকে এগিয়ে থাকলেও তারা চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করে ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে, যখন মার্কিন নভোচারী নিল আর্মস্ট্রং এবং এডুডুইন অলড্রিন প্রথমবারের মতো চাঁদের বুকে তাঁদের পা রাখেন। তবে জাতিধর্ম নির্বিশেষে পৃথিবীব্যাপী মানুষ এ-আনন্দসংবাদে গর্ব অনুভব করেছে, এটিকে সারা মানবজাতিরই বিজয় মনে করে। টেলিভিশনে তারা প্রত্যক্ষ করেছে চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রোথিত মানুষেরই বিজয় পতাকা – ‘এখানে পৃথিবী নামক গ্রহটি থেকে মানুষ এসে প্রথম পা রেখেছে। আমরা শান্তির সন্ধানে এসেছিলাম।’

মহাকাশ অভিযাত্রার এই বিশাল কর্মোদ্যোগ মানুষকে নতুন অনেক কিছু দিয়েছে – নতুন ধরনের প্লাস্টিক, তাপরোধী বস্তু, মোবাইল ফোন, মাইক্রোওয়েভ ও নতুন ধরনের চিকিৎসা প্রযুক্তি। সেই সঙ্গে সীমাহীন অন্ধকারে মহাশূন্যের বিশালতায় জ্বলজ্বল করে জ্বলতে থাকা ‘নীল-সাদা মুক্তাসদৃশ’ পৃথিবী নামক অনন্যসাধারণ গ্রহটির বিশিষ্টতা আবিষ্কার করে এর জৈব পরিমণ্ডলকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদও মানুষ গভীরভাবে অনুভব করেছে। সৌদি মহাশূন্যচারী যুবরাজ সুলতান বিন সালমান এই উপলব্ধিকে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন – ‘প্রথম দু-একদিন আমরা আমাদের দেশগুলোকে পরিষ্কারভাবে চিহ্নিত করতে পারলাম। পরবর্তী দু-তিনদিন আমরা বুঝতে পারলাম মহাদেশগুলোকে। এরপর আমরা শুধু দেখতে পেলাম মহাশূন্যে ভাসমান একটি গোলকপিণ্ড – আমাদের একমাত্র পৃথিবীকে।’

পাঁচ

সবশেষে শরীরতত্ত্ব ও চিকিৎসাবিদ্যার দিকে একবার ফিরে তাকানো যাক। বিশ শতকের শুরুতেই, ১৯০১ সালে, অস্ট্রিয়ান বিজ্ঞানী কার্ল ল্যান্ডস্ট্রেইনার করেছিলেন একটি অতি প্রয়োজনীয় আবিষ্কার – রক্তের গ্রুপ, অর্থাৎ অ ই ঙ গ্রুপ সিস্টেম। এর ফলে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন যেমন অসংখ্য মানুষের জীবন রক্ষা করেছে, তেমনি এর ছত্রছায়ায় সম্ভব হয়েছে অনেক জটিল অস্ত্রোপচার। এর পরের বছর কলকাতার একটি ল্যাবরেটরিতে বসে দীর্ঘ সাধনার পর রোনাল্ড রস আবিষ্কার করলেন ম্যালেরিয়ার জীবাণু, যা ভারত-চীন-ব্রাজিল ইত্যাদি বৃহৎ দেশসহ সারা পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষকে প্রতিবছর সংহার করত। কাছাকাছি সময়ে রবার্ট কখ্ আবিষ্কার করেন যক্ষ্মারোগের জীবাণু, মানবমৃত্যুর আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। এভাবেই একে একে রোগশোকের শারীরবৃত্তিক কারণগুলো মানুষের কাছে ধরা দিতে লাগল। কানাডার দুজন বিজ্ঞানী ১৯২১ সালে আবিষ্কার করলেন ইনসুলিন, যার স্বল্পতার জন্য দেখা দেয় বহুমূত্র রোগ। স্কটিশ জীবাণুবিদ আলেকজান্ডার ফ্লেমিং ১৯২৮ সালে ছত্রাক থেকে আবিষ্কার করেন জীবাণুধ্বংসী ওষুধ পেনিসিলিন, যা আজ পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষের জীবন রক্ষা করেছে। তবে আশ্চর্য হলেও সত্য যে, ছত্রাকের এই জীবাণুধ্বংসী ক্ষমতার কারণ না জানলেও সংক্রমণ রোধে এর ব্যবহার মানুষ করে আসছে প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা থেকেই।

বিশ শতকের মাঝামাঝি চিকিৎসাবিদ্যার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার চিকিৎসার সনাতন পদ্ধতিকে সম্পূর্ণ পাল্টে দেয়। অঙ্গ সংস্থাপনের মাধ্যমে রোগগ্রস্ত ও অকেজো অঙ্গ বদলানো – এরকম একটি যুগান্তকারী ঘটনায় প্রথম সাফল্য আসে ১৯৫০ সালে। এর পথ ধরেই ১৯৬৭ সালে ডা. ক্রিশ্চিয়ান বার্নার্ড দক্ষিণ আফ্রিকাতে প্রথমবারের মতো সম্পন্ন করেন হৃৎপিণ্ড সংযোজন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৫২ সালে প্রথমবারের মতো স্থাপন করা হয় পেসমেকার, যা প্রথমদিকে স্থাপন করা হতো শরীরের বাইরে। শরীরের অভ্যন্তরে তাকে স্থাপন করার দক্ষতা অর্জন করতে প্রয়োজন হয় আরো দু-বছরের প্রচেষ্টা। উনিশশো তেপ্পান্ন সালে আসে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার, যা মানবজাতি চিরদিন মনে রাখবে। বিলাতের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে জেমস ওয়াটসন এবং ফ্রান্সিস ক্রিক আবিষ্কার করেন ক্রোমোজোম ও মানবজিনের গঠনকারী উপাদান ডিএনএ অণুর সর্পিল সিঁড়ি। এ-সাফল্যের ওপর ভিত্তি করেই বিজ্ঞানীরা একে একে জন্ম দেন আরো কয়েকটি বিস্ময়কর ঘটনার – বংশবাহিত রোগের চিকিৎসা থেকে জিন-প্রযুুক্তি, ক্লোনিং ইত্যাদি আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতির। ডিএনএ আবিষ্কারের এই ঘটনাকে তাই অনেকেই বিংশ শতকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জৈব রাসায়নিক আবিষ্কার বলে মনে করেন।

পৃথিবীর দ্রুত-বর্ধমান জনসংখ্যা রোধ করার প্রয়াসে নারীদের প্রথম জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি ঊহড়ারফ ১০ বাজারজাত করা হয় ১৯৬০ সালে। ইংল্যান্ডে ১৯৭৮ সালে জন্ম নেয় বিশ্বের প্রথম টেস্টটিউব বেবি লুইসি ব্রাউন – কৃত্রিম গর্ভধারণের সে-পদ্ধতি অনেক বন্ধ্যা দম্পতির জীবনে এনে দিয়েছে নতুন মুখ ও অনাবিল সুখের বন্যা। এই ইংল্যান্ডেই ১৯৯৬ সালে বিশ্বের প্রথম ক্লোনকৃত ভেড়া ‘ডলি’ জন্ম নেয়। এর চার বছর পর এই ডলি জন্ম দিয়েছে একটি সুস্থ শাবক ‘বনি’কে। এ-ঘটনার মাধ্যমে মানুষ পা বাড়িয়েছে বিতর্কিত ‘মানব-ক্লোনিং’য়ের অজানা গন্তব্যের দিকে, যা মানুষের জন্য আনন্দ কিংবা শঙ্কার বার্তা বয়ে আনবে, তা এখনো কারো কাছেই পরিষ্কার নয়। মানব-ক্লোনিংয়ের সম্ভাব্য পরিণতি নিয়ে বিজ্ঞানীদের বিতর্ক সত্ত্বেও বিশ্ববাসী রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে ক্লোনকৃত মানবশিশু জন্ম নেওয়ার খবর আত্মস্থ করতে। ক্লোনিংয়ের মাধ্যমে প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধাচরণের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে এর একজন পুরোধা বিজ্ঞানী ড. জ্যাকোস বলেন, ‘তাহলে পেনিসিলিনের আবিষ্কার কিংবা মহাশূন্য অভিযানও প্রকৃতির নিয়মবিরোধী। প্রকৃতি মানুষকে সৃষ্টি করেছিল পৃথিবীর বুকে হেঁটে বেড়ানোর জন্য – মহাশূন্যে ভেসে বেড়ানোর জন্যে নয়।’

ছয় বিশ শতকের পৃথিবীর ক্ষুধা-অনাহার-যুদ্ধ-মড়কের ভ্রƒকুটিকে উপেক্ষা করে মানুষ পেরিয়ে এসেছে যন্ত্রণাক্লিষ্ট এক দীর্ঘ পথ। মাঝে মাঝে তাকে থমকে দাঁড়াতে হয়েছে প্রকৃতির বিরূপতায় কিংবা আপনজনের নিষ্ঠুর আচরণে। তবুও মানুষ বন্ধ করেনি অগ্রযাত্রার মহাসড়কে তার অন্তহীন পথচলা। তার এ-দীর্ঘ পদযাত্রায় তাকে পথ দেখিয়েছে বিজ্ঞানের আলো, হাতের যষ্ঠী হিসেবে কাজ করেছে বিজ্ঞানেরই অনুজ সহোদরা প্রযুক্তি। শতাব্দীর পর শতাব্দী পৃথিবীর বুকে আপন অস্তিত্ব নিয়ে মগ্ন থাকা মানুষ এ-শতকেই প্রথমবার সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছে মহাজাগতিক পরিসরে তার আপন অস্তিত্বের সীমানা। ভৌতিক কোয়ার্ক জগতের ক্ষুদ্রতা থেকে চির অগম্য কোয়াসার জগতের রহস্য এ-শতকেই তার কাছে প্রথমবার ধরা দিয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাহায্য নিয়েই মানুষ চলবে একুশ শতকের দীর্ঘ পথ। আগামী পৃথিবীর কণ্টকাকীর্ণ পথেও তার যাত্রা বিঘ্নিত হবে না – কেননা মানুষ তো অমৃতেরই সন্তান! ‘মানুষ নিঃশেষ হতে পারে, কিন্তু পরাজিত হতে পারে না।’

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.