আমাদের সাংস্কৃতিক জগতের ইতিহাস জানতে তেমন কোনো নির্দিষ্ট বই পাওয়া কঠিন; কিন্তু কিছু কিছু সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের নিজেদের জীবন নিয়ে যেসব রচনা রয়েছে তাতে আমাদের ইতিহাস অনেকটা জানতে সাহায্য করে। সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক ইতিহাস রাজনীতির ইতিহাস বা অর্থনীতির ইতিহাসের মতোই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাহলে কেন আমাদের সমাজের এই দিকটির ইতিহাস লেখায় আমাদের ইতিহাসবিদ বা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বরা খুব বেশি মনোযোগ দেননি, সেটা ভেবে দেখার মতো বিষয়। প্রথমত ‘সংস্কৃতি’ সমাজবিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার শাখা। সমাজবিজ্ঞানীরা এর তাত্ত্বিক দিক এবং ফলিত দিক – দুটি দিক নিয়েই গবেষণা করেন। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে তরুণ ও প্রবীণ সমাজবিজ্ঞানীরাও সংস্কৃতির রূপ এবং রূপান্তর নিয়ে ভাবেন, অনেকেই লিখেছেন; কিন্তু তাতে সত্যিকার অর্থে গভীর কোনো গবেষণা বা পর্যবেক্ষণ কম দেখা যায়। ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুলের পণ্ডিতদের কথা বাদ দিলেও বার্মিংহাম স্কুল খ্যাত রেমোনড উইলিয়াম, স্টুয়ার্ট হলসহ বেশ কয়েকজন জগদ্বিখ্যাত তাত্ত্বিক সমাজবিজ্ঞানী আছেন, যাঁরা সংস্কৃতির স্বরূপকে বুঝতে কিছু কালজয়ী তত্ত্ব দিয়েছেন, যার ওপর ভিত্তি করে আমাদের সংস্কৃতির রূপ বোঝা এবং বিশ্লেষণ অনেকটা সহজ হতে পারে; কিন্তু আমার চোখে খুব কম লেখাই পড়েছে যা পড়লে আমাদের দেশের গত এক শতাব্দীকালের সংস্কৃতির বিবর্তন এবং সেই বিবর্তনের ঢেউগুলো শনাক্ত করে এর পেছনে যেসব মেধাবী মানুষ ছিলেন তা আমরা বুঝতে পারি। তবুও দু-চারজন মানুষের লেখা এবং তাঁদের সারাটা জীবনই বলা যায় সংস্কৃতির শ্রেয়তর নির্মাণের পেছনে ব্যয় হয়েছে। সব সমাজেই কাজের মানুষ সবসময়ই কোলাহলের আড়ালে থাকেন। নিজেকে একেবারে আড়াল করে শুধু নীরবে কাজটাই করে যান। তাঁরা জীবিত অবস্থায় খুব কমই আলোর সামনে আসেন; কিন্তু তাঁদের কাজগুলো থেকে যায় এবং একটি সমাজকে একটু উন্নততর বাসযোগ্য ভূমিতে পরিণত করে। সেসব একেবারে কার্যকারণহীন নয়। হয়তো গভীরভাবে খুঁজলে তাঁদের জীবনের বিভিন্ন বাঁকবদলও ধরা থাকে তাঁদের কাজের মাঝে।

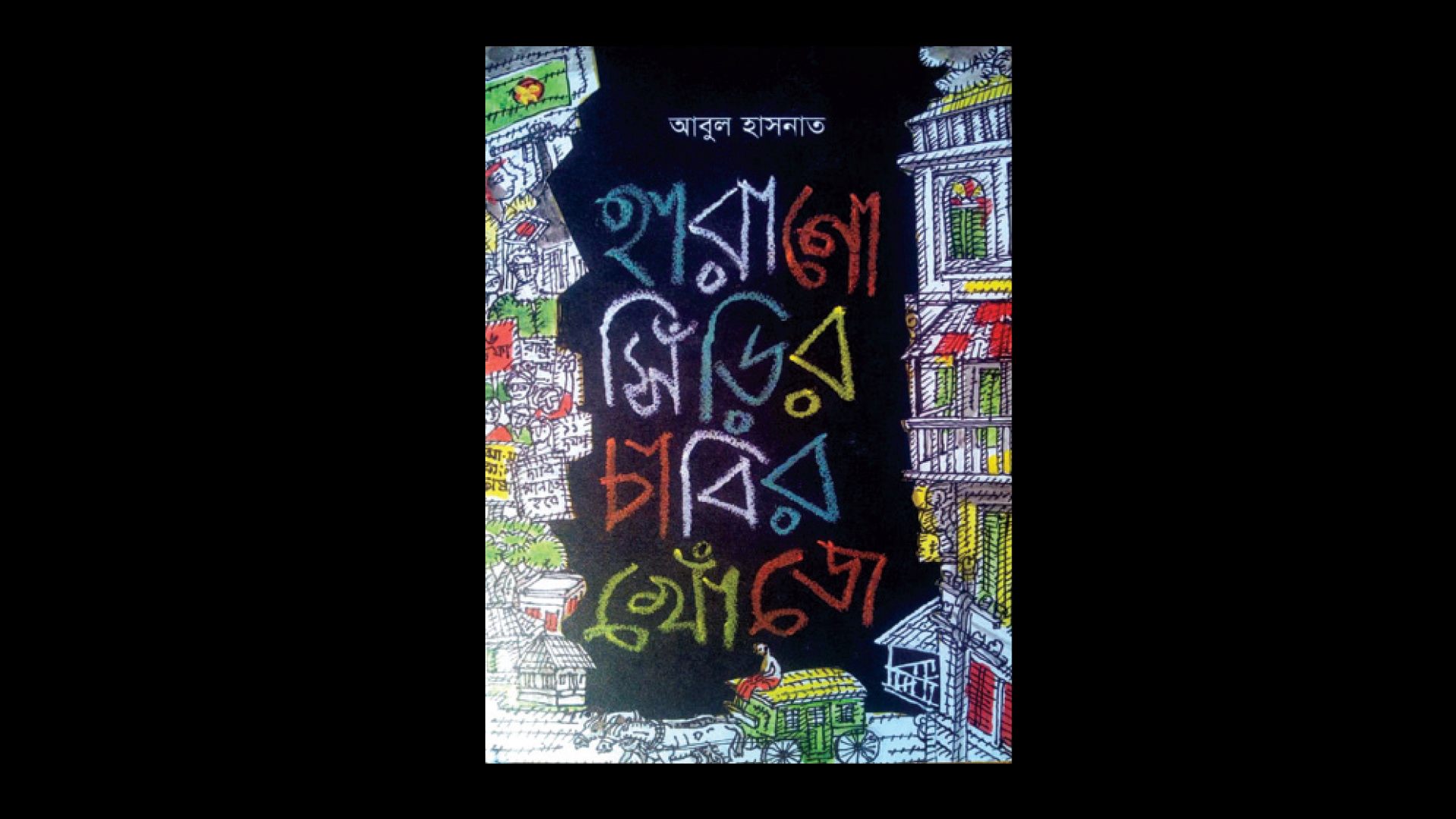

আবুল হাসনাত, যিনি কবিতা লিখতেন মাহমুদ আল জামান নামে, তিনি তাঁর আত্মজীবনী হারানো সিঁড়ির চাবির খোঁজে গ্রন্থের মাধ্যমে নিজের জীবনের কথার আড়ালে আসলে একটি জাতির সাংস্কৃতিক ইতিহাসের কয়েক দশকের চিত্র লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস নিয়েছেন। ঢাকা ছিল একেবারেই একটি ছোট শহর পঞ্চাশের দশকে। আবুল হাসনাত তখন নবাবপুর স্কুলের ছাত্র, সে-সময় থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, এবং ষাটের ও পঞ্চাশের দশকের রাজনৈতিক চিত্র তাঁর লেখায় স্থান পেয়েছে। তিনি একজন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মী, একজন সাংবাদিক এবং সৃষ্টিশীল মানুষ হিসেবে সমাজকে দেখেছেন এবং তার ছবি এঁকেছেন। গ্রন্থটি শুরু হয় তাঁর ছেলেবেলার সামান্য কিছু কথা দিয়ে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি চলে যান ১৯৭১ সালের ভয়ংকর দিনগুলোতে। তিনি তখন একদিকে দৈনিক সংবাদের সাংবাদিক এবং পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি। একাত্তর সালের জানুয়ারি এবং ফেব্রুয়ারির টালমাটাল দিনগুলোতে কী ভয়ংকর উদ্বেগ এবং আশংকা কাজ করছিল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ এবং ছাত্র ইউনিয়নের সিনিয়র কর্মীদের মাঝে তা তাঁর লেখায় অনুপুঙ্খ বর্ণিত। কিন্তু যে-বিষয়টি সাধারণত আমাদের দেশের লেখকদের স্মৃতিকথায় দুর্লভ সেটি হলো, নিজের সম্পর্কে, নিজের জীবন এবং অর্জন সম্পর্কে প্রায় কিছুই না বলা, বা সামান্য বললেও তা একেবারে ক্ষীণস্বরে বলার চেষ্টা করা যা একজন উন্নত রুচি এবং শিল্পিত মানুষের পক্ষেই সম্ভব।

একাত্তরের কথা বলতে গিয়ে সেবারের একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের তিনি একটি চিত্র দিয়েছেন। অন্যবারের চেয়ে ’৭১ সালের একুশে পালন ছিল একটু ভিন্ন আঙ্গিকের। এটার রাজনৈতিক কারণ যেমন ছিল, তেমনি সাধারণ সংস্কৃতিকর্মীদের চিন্তায় একটি নতুন উদ্দীপনা এবং মাত্রা যোগ হয়েছিল, সেটা বোঝা যাচ্ছিল। কয়েক সপ্তাহ আগে জাতীয় নির্বাচন হয়েছে, মানুষের মাঝে তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের আশা সঞ্চারিত হয়েছে। তারা কিছুটা নিশ্চিত যে, বাঙালিরা এবার তাদের নিজেদের মতো ভাগ্য গড়ার সুযোগ পাবে; কিন্তু পাকিস্তানের শাসক শ্রেণির মাঝে যে ভিন্ন ধ্বংসাত্মক পরিকল্পনা ছিল, তা প্রগতিশীল রাজনীতিকদের অনেকের মনেই উঁকি দিয়েছিল। আবুল হাসনাত তাঁর বর্ণনায় লিখেছেন, ‘স্বাধীনতা ব্যতিরেকে কোনো পথ নেই – এরকম ধারণা তরুণ এবং যুবসমাজের মধ্যে ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানের পর থেকে প্রবল হয়ে উঠেছে। পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রলীগের একাংশ স্বাধীনতার দাবিতে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করছে। পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের একটি বৃহৎ গ্রুপ কখনো প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে বলে চলেছে, স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া কোনো শোষণ ও বঞ্চনার অবসান হবে না। এ সময় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দের মধ্যে সরাসরি স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন নিয়েও দ্বিধা ছিল এবং তাঁরা কোনো ঐকমত্যে পৌঁছতে পারছিলেন না। বিচ্ছিন্নতার অধিকারসহ সকল জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি উচ্চারিত হচ্ছিল কমিউনিস্ট পার্টি নিয়ন্ত্রিত সকল বাম মহল থেকে।’ অর্থাৎ সে-সময়ের রাজনীতিতে দলীয় উচ্চ নেতৃবৃন্দ ও তাঁদের কর্মকাণ্ড কিছুটা হলেও তরুণ ও যুবসমাজ বা ছাত্রদের চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিল, সেটা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান সারাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মাঝে একটা পরিবর্তন এনে দেয়। গ্রন্থটির শুরুতেই ’৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ২২ তারিখে শহিদ মিনারে ছাত্র ইউনিয়ন-আয়োজিত এক সভায় স্বাধীনতার দাবি তোলা হয়, সে-বিষয়ে বিশদ বর্ণনা আছে। এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে তখনকার ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীদের মাঝে যে নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছিল তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নীরব স্বল্পভাষী লেখক জানান যে, তখনকার ছাত্র ইউনিয়ন সহ-সভাপতি হিসেবে তিনি স্বাধীনতার জোরালো দাবি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। আমাদের ইতিহাসের অনেক অজানা এবং স্বল্পজানা ঘটনা তিনি জানিয়েছেন। ‘মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহ থেকে শেখর দত্ত, নুরুল ইসলাম নাহিদ ও শামসুদ্দোহা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে আজকের খ্যাতনামা চিকিৎসক ডা. কামাল উদ্দিনের ১০৮ নম্বর কক্ষে রাতে অবস্থান করতেন। অর্থের দিক থেকে আমরা কেউ সচ্ছল ছিলাম না। টাকা ভাগাভাগি করে দুপুরে একসঙ্গে খেতাম।’ এই চিত্র অধিকাংশ ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীর সেদিনের জীবনের ছবি। সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিকের পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলসহ বিভিন্ন জায়গায় গোপন বাসের অনেক কথা জানা যায়, কিন্তু এই তরুণদের জীবন যে কী ভয়ানক কষ্টের মধ্যে কেটেছে সেসব দিনে তারও কিছুটা ছবি ধরা আছে। মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র শহীদ ইকবাল, ডা. তাজুল ইসলাম, ডা. রশীদ রেজা খানের হোস্টেল কক্ষও ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীদের জন্য ব্যবহৃত হতো। ষাটের দশকের মধ্যভাগে রেজা আলী, সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক, সারওয়ার আলীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলে তাঁরাও মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলে আত্মগোপন করে ছিলেন অনেকদিন। অর্থাৎ আমাদের ষাটের ছাত্র আন্দোলন, যা পরে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়, তার অনেক নেতাকর্মী মেডিক্যাল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্র ছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে। মেধাবী তরুণদের অনেকের মধ্যেই রাজনৈতিক চেতনা অনেক বেশি ছিল আজকের দিনের চাইতে।

ঢাকার বাইরে বিভিন্ন জেলা শহরে মেধাবী ছাত্রদের অধিকাংশই ছাত্র ইউনিয়ন কর্মী ছিলেন। যে-কারণে ২৫ মার্চের পর ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে যুদ্ধের প্রশিক্ষণ নিতে ভারতে যান। লেখক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ১ মার্চের ঘোষণার পর অর্থাৎ সংসদ অধিবেশন স্থগিত করার পর সারাদেশে যে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ শুরু হয় তার বিশদ বর্ণনা দেন; কিন্তু সেই বিবরণের আগে লেখক ২৫শে মার্চ রাতের এবং পরের দুয়েক দিনের এক বেদনাঘন বিবরণ দেন। সংবাদ অফিসে কী ভয়ংকর উৎকণ্ঠা এবং উদ্বেগে তাঁদের প্রতিটি মিনিট অতিবাহিত হয়েছে, তা এই লেখা থেকে অনুধাবন করা যায়। ‘২৫ মার্চ আলী আকসাদ রাত দশটার দিকে চলে গেলেন। পত্রিকার শিরোনাম কী হবে, কোন খবর কোথায় যাবে এ স্থির করে দিয়েছিলেন তিনি। অপারেশন সার্চ লাইট তখন শুরু হয়ে গেছে। তাঁকে যেতে বারণ করেছিলাম আমরা সবাই। তিনি আমাদের কথা শোনেননি। তিনি যে কীভাবে সেই রাতে পুরনো ঝক্কড়মার্কা দুই দরোজার ফিয়াট গাড়িটি নিয়ে মোহাম্মদপুরে তাঁর আবাসে পৌঁছেছিলেন এ-গলি সে-গলি করে, বহুদিন বাদে তাঁর কাছে সে গল্প শুনেছিলাম। … টেলিপ্রিন্টার ও রেডিও থেকে জানা গেল, ইয়াহিয়া খান ঢাকা ছেড়ে চলে গেছে। সংবাদ আপিসে সেকালে কোন টেলিভিশন ছিল না। কাজ শেষ হল রাত একটায়। আমাদের মধ্যে অনেকেই ছাদে গেলেন গতিক বুঝে নেয়ার জন্য। প্রুফ বিভাগের আমাদের এক সহকর্মী বললেন, আমাদের আপিস থেকে সামান্য দূরে অবস্থিত বংশাল পুলিশ ফাঁড়িতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী আক্রমণ করেছে। সামান্য প্রতিরোধ হলেও মুহূর্তেই তা ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। রাত দশটার দিকে টেলিফোনটি ডেড হয়ে গেল। মেশিনগান থেকে গগনবিদারী শব্দ ভেসে আসছিল এবং শূন্যে ছোড়া গোলার বিরতিহীন আগুনও আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। ট্যাঙ্ক ও ভারী যানবাহন চলাচলের শব্দও পাচ্ছিলাম। কেউ চেয়ারে হেলান দিয়ে, কেউ শহীদুল্লা কায়সারের কামরায় সংবাদপত্রের ফাইল মাথায় দিয়ে ঘুমুবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ঘুম কারো চোখে ছিল না। আমি শেষ রাতে সংবাদের ফাইল মাথায় দিয়ে শুয়ে শুয়ে ভেবেছি, কীভাবে নবাবপুর অতিক্রম করে মহাজনপুর লেন দিয়ে বাড়ি পৌঁছবো। সারারাত প্রায় জেগেই ছিলাম। মা-বাবা ভাই-বোনরা কেমন আছেন, কী করছেন সারাক্ষণ এ-চিন্তায় দিশাহারা ছিলাম। সকালের আলো যখন সামান্য ফুটেছে এবং কাগজ ছাপা প্রায় শেষ, উপস্থিত আমরা তখন ভাবছি সংবাদ থেকে বেরিয়ে যাব কেমন করে। রাস্তাও সুনসান। মাঝরাতে সকলে নিশ্চিত হয়েছে ও জেনেছে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে।’

সেই ভয়াবহ রাতও এক সময় ভোর হয়, বাড়িতে মা-ভাইবোনদের জন্য উৎকণ্ঠিত মন নিয়ে খুব ভোরে আলো ফোটার আগে বাড়ির দিকে রওনা দেন লেখক। সংবাদের একজন দরদিহৃদয় পিয়ন তাঁকে বিভিন্ন গলি পেরিয়ে বাড়ির দিকে এগিয়ে দেন। এরপর দুদিন বাড়িতে খুবই উদ্বেগের মধ্যে কাটান, কী হবে দেশের, বন্ধুদের, কমিউনিস্ট পার্টি এবং ছাত্র ইউনিয়নের সতীর্থ বন্ধুদের। ২৭ তারিখে কারফিউ কিছুটা বিরতি দিলে এক বন্ধুর গাড়িতে দুজনে শহরের ভয়ংকর অবস্থা কিছুটা নিজ চোখে অবলোকন করেন। সে-ছবি ধরা আছে এ-লেখায়। পার্টির নির্দেশে এপ্রিলের গোড়ায় ঢাকা ছেড়ে গ্রামে চলে যান। সেখান থেকেই যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য মধ্য এপ্রিলে ভারতের আগরতলার দিকে রওনা দেন। গ্রামে যাওয়ার আগে ঘর ছাড়ার দিনের দৃশ্যটি লেখক বর্ণনা করেছেন অশ্রুসিক্ত কলমে। তাঁর মা দোতলার বারান্দা থেকে এক দৃষ্টিতে তাঁর চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ভীষণ হৃদয়বিদারক সে-চিত্র। সীমান্ত পেরিয়ে যুদ্ধে যাত্রার বিষয়টি লেখক বিবৃত করেছেন, ‘এ-গ্রামে সে-গ্রামে আশ্রয় নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির নির্দেশে একাত্তরের ১৪ এপ্রিল নরসিংদীর গ্রামের একটি বাড়িতে আমরা সমবেত হয়েছিলাম। নরসিংদীর এই এলাকায় কৃষক সমিতির চেষ্টায় এবং কৃষক নেতা খোন্দকার ফজলুল হকের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি সাংগঠনিক দিক থেকে দুর্গ গড়ে তুলেছিল। খোন্দকার ভাইয়ের সঙ্গে এই অঞ্চলে কৃষক সমিতির বিভিন্ন ধারার কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন জিতেন ঘোষ। … নরসিংদীর যে বাড়িটিতে সমবেত হয়েছিলাম সে বাড়িটি ছিল খোন্দকার ফজলুল হকের। বিরাট বাড়ি, দুপুরে উঠানে বসে খেলাম। শুধু ভাত ও ডাল। বাড়ির অন্দরমহলে বড় বড় ডেকচিতে রান্না হচ্ছিল আমাদের জন্য। কমিউনিস্ট পার্টির বহু কর্মী সেদিন সকাল থেকেই জমায়েত হচ্ছিল। সকলের জন্য খাবার আয়োজন করছিলেন খোন্দকার ভাই। সেদিন খাবার খেয়ে খুবই তৃপ্তি পেয়েছিলাম। যদিও দুবেলাতেই শুধু ডাল ও গরম ভাত খেয়েছিলাম। ডালে টমেটো ছিল। এই ডালের স্বাদ আজও ভুলিনি। অবরুদ্ধ ঢাকা এবং ঢাকার পার্শ্ববর্তী এলাকায় গণহত্যার পর যারা নানা জায়গায় লুকিয়ে ছিলেন তারা এই বাড়িতে জমায়েত হলেন পার্টির নির্দেশে। সংশ্লিষ্ট বহু কর্মীকে নানা সূত্র ধরে খবর পাঠানো হয়েছিল, তাঁরা যেন এই গ্রামে চলে আসেন।’ এই বর্ণনায় মানুষের উদারতা, সাধারণ গ্রামবাসীর সহমর্মিতা এবং রাজনৈতিক দল হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা কিছুটা অজানা ইতিহাসের দিকে আলো ছড়ায়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে একটি রাজনৈতিক দলের বয়ানই বেশি দেখা যায়। ভারত ও বাংলাদেশের সরকারি এক ধরনের ন্যারেটিভ আছে, যুদ্ধ বা স্বাধীনতা বলতে শুধু তা-ই জানানো হয়েছে জনগণকে। কিন্তু সেই বয়ানের বাইরে এই যুদ্ধ এবং স্বাধীনতার যে ভিন্ন ইতিহাস এবং মাত্রা রয়েছে – এই বই সে-চিত্র অনেক গভীরভাবে এঁকেছে।

‘১৪ এপ্রিল বাংলা নববর্ষের আগের দিন অতি প্রত্যুষে আমরা ষোলজন শ্রমিক নেতা শহীদুল্লাহ চৌধুরীর নেতৃত্বে রওয়ানা দিলাম আগরতলা সীমান্তের দিকে। এই দলে আমাদের অগ্রজতুল্য কমিউনিস্ট নেতা ডা. খলিল উল্লাহ, ফয়জুল আকবর, ডা. সারওয়ার আলী, আলমগীর কবির, শামসুদ্দোহা, ডা. ওয়াজেদুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম নাহিদ, আবদুল কাইয়ুম মুকুল, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম প্রমুখ ছিলেন। শেখর দত্তকে পাঠানো হল সিলেটে। সিলেট পার্টি সে অঞ্চলের সহযাত্রী এবং ছাত্র ইউনিয়ন কর্মীদের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে নির্দেশনা পায় শেখর দত্তের মারফত। তাদের বলা হয়েছিল, তারা অচিরে সীমান্ত অতিক্রম করে যেন আগরতলা চলে যায়। … আগরতলার পথে আমাদের এক রাত্রি যাত্রা বিরতি হবে শহীদুল্লাহ চৌধুরীর গ্রামের বাড়িতে। … শহীদুল্লাহ চৌধুরীর গ্রামের বাড়ি নবীনগর থানার কনিকাকায়। তিনি তখন বাওয়ানীর শ্রমিক নেতা ছিলেন।’ নরসিংদী থেকে আগরতলা যাওয়ার ভীষণ বেদনাঘন যাত্রাটির বর্ণনা দিয়েছেন লেখক খুব নির্মোহভাবে; কিন্তু আমি পড়তে গিয়ে এর সঙ্গে আশ্চর্য সাদৃশ্য পেলাম অধ্যাপক রেহমান সোবহানের আত্মজীবনী Untranquil Recollections : The Years of Fulfilment বইটির সঙ্গে। অধ্যাপক সোবহান, অধ্যাপক আনিসুর রাহমান এবং জামিল চৌধুরী প্রায় একই পথ ধরে নবীনগরের ভেতর দিয়ে আগরতলায় পৌঁছেছিলেন। এই দীর্ঘ বন্ধুর পথে তাঁদেরও বর্তমান লেখকের মতোই ভীষণ কষ্টের অভিজ্ঞতা হয়েছিল। শুধু গভীর দেশপ্রেম এবং তারুণ্যের শক্তি তাঁদের বেঁচে থাকতে এবং সব প্রতিকূলতা পেরিয়ে উজিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। ‘বিকেল হয়ে এসেছিল তখন। শহীদুল্লাহ বললেন আমরা সীমান্তের কাছাকাছি চলে এসেছি। সামনে যে পাহাড়ি অঞ্চল, একটু হেঁটে গেলেই ত্রিপুরা। স্বস্তি পেলাম; উদ্বেগ কেটেছিল। … গোড়ালি ফুলে তখন ঢোল হয়ে গেছে। আমার মতো দুপায়ে যন্ত্রণা কারোর হয়নি। পায়ে ও শরীরে বল নেই, তখন শেষ রাতে শহীদুল্লাহ চৌধুরীর বাড়িতে ভাত খেয়েছিলাম। হাঁটাপথে কখন যে হজম হয়ে গেছে। পথে দু-একটি গ্রামে কলা, মুড়ি, চিড়া খাওয়া যেত। কিন্তু পথ নির্দেশক আমাদের থামতে দেননি। হাঁটো আর হাঁটো, সীমান্তের দিকে দ্রুত চলুন – এই ছিল তাঁর নির্দেশ। আমরা সকলে তাঁর নির্দেশ পালন করেছিলাম সেদিন। … ২৫ মার্চের পর প্রায় কুড়িদিন যে সীমাহীন অনিশ্চয়তা, যন্ত্রণা ও নৈরাশ্যের সময় কেটেছিল তা থেকে মুক্তি পেয়েছিল মন। সীমান্ত অতিক্রম করার পর মায়ের কথা খুব মনে পড়ল। চোখ অশ্রুসিক্ত হল।’ বাড়ি থেকে যুদ্ধে যাওয়ার সময় মায়ের জলে ভরা চোখ, নিষ্পলক তাকিয়ে থাকা, আর যুদ্ধকালীন বিভিন্ন বেদনার্ত সময়ে মাঝে মাঝে মায়ের মুখখানি মনে পড়া এই লেখকের অন্তর্গত হৃদয়ের একটি ভিন্ন ছবি পাঠকের সামনে উপস্থিত করে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ছিলেন তাঁর মায়ের মতো কোমল – ও শিল্পী-হৃদয়। বারবার জেলে যাওয়ার সময় মায়ের জন্য তাঁর খুব কষ্ট হতো। তিনি ঠিক এমন একটি কথা তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন। তিরিশের দশকের গোড়ায় তাঁর বাবার মৃত্যুর পর কয়েকদিন বাড়িতে বিশ্রাম নেওয়ার পর কিছু পারিবারিক দায়িত্ব সমাপ্ত করেছেন, এমন একদিন পুলিশ তাঁর বাড়ি আসে গ্রেফতারি পরোয়ানা নিয়ে। তিনি পুলিশের গাড়িতে উঠতে গিয়ে দেখেন তাঁর মা বাড়ির গেটে বিষণ্ন চোখে দাঁড়িয়ে আছেন, যা আগে কোনোদিন করেননি। এর কয়েকদিন পর তাঁর মায়ের মৃত্যু হয়। তিনি লিখেছেন, ‘সেই বিষণ্ন চোখ দুটি আমাকে অনেকদিন তাড়া করে ফিরেছে।’ আবুল হাসনাতের মায়ের বিষয়ে এই কথাকটি নেহেরুর সেই কথাকেই মনে করিয়ে দেয়।

ষাটের দশকে তৃতীয় বিশ্বের কয়েকটি দেশের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা প্রায় একই। ভিয়েতনাম বা অন্যান্য দেশে যুদ্ধের সময় দেশপ্রেমিক তরুণদের যুদ্ধে যাওয়ার যে-বর্ণনা তাঁদের স্মৃতিকথা থেকে পাওয়া যায় তা প্রায় একই রকম শংকা, উদ্বেগ এবং যন্ত্রণার ইতিহাস।

আগরতলায় বাংলাদেশের শরণার্থীদের অবস্থা নিয়ে অনেকেই লিখেছেন। কিন্তু এই বই ভিন্ন একটি রাজনৈতিক চিত্র এঁকেছে। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যে-ভূমিকা পালন করেছে তা ভারত ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের বয়ানে কম পাওয়া যায়। একমাত্র বামপন্থী মুক্তিযোদ্ধাদের লেখায় এর কিছু বিবরণ রয়েছে, আর রয়েছে ভারতের মহাফেজখানায় রক্ষিত কিছু সরকারি নথিতে। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের মধ্যে মণি সিংহ, মোহাম্মদ ফরহাদসহ অন্য কয়েকজন কী ঐতিহাসিক ভূমিকা সে-সময়ে পালন করেছেন রুশ সরকারকে এই যুদ্ধে সাহায্য করার ক্ষেত্রে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে একটি চুক্তিতে উপনীত হতে, তা সত্যিই বিস্মিত করে পাঠককে। আবুল হাসনাত লিখেছেন, এই ছাত্র ইউনিয়ন ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতাদের পৌঁছানোর পর আগরতলায় কমিউনিস্ট পার্টির আপিসে তাঁদের দুদিন থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এরপর তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় আগরতলা কলেজ হোস্টেলে। কলেজটি বন্ধ থাকায় সেখানে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা হয় কিছুদিন। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে শুরু থেকেই ছাত্র ইউনিয়ন এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের সদস্য এবং কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়নি। কংগ্রেস একটি মধ্যপন্থী দল, যদিও কমিউনিস্ট পার্টির এই দলের সঙ্গে একটি সমঝোতার সম্পর্ক ছিল। আওয়ামী লীগও মধ্যপন্থী দল; কিন্তু তখনো এই দলটির নেতৃত্ব কমিউনিস্ট পার্টি বা ন্যাপের বিষয়ে তাঁদের নীতিমালা কী হবে সে সম্পর্কে পরিষ্কার ছিলেন না। তাজউদ্দীন আহমদ এবং আরো কয়েকজন নেতা এই বামপন্থীদের বিষয়ে সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং এই যুদ্ধকে একটি জনযুদ্ধে রূপ দিতে চেয়েছিলেন সবাইকে যৌথভাবে এক মঞ্চে এনে; কিন্তু আওয়ামী লীগের সবাই সেই নীতিমালা সমর্থন করেননি সেদিন। তাছাড়া ভারত সরকারের অধিকাংশ নেতা ছিলেন দক্ষিণপন্থী। তাদের গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’ এই বামপন্থীদের ভূমিকা বিষয়ে খুব সতর্ক ছিল। তাছাড়া নকশালসহ কয়েকটি উগ্রপন্থী দল বাংলাসহ কয়েকটি প্রদেশে বেশ শক্তিশালী ছিল। এসব বিবেচনা করে শুরু থেকেই ইন্দিরা গান্ধী এবং ভারত সরকার খুব সতর্ক ছিল, যাতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কোনোভাবেই বামপন্থী যুদ্ধে রূপ না নেয়। সে-কারণে ছাত্র ইউনিয়ন এবং কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ও নেতাদের যুদ্ধে প্রশিক্ষণ নেওয়া বিলম্বিত হচ্ছিল। আবুল হাসনাতের এই লেখায় তার ছায়া লক্ষ করা যায়। তিনি জানিয়েছেন, ন্যাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা ঊর্ধ্বতন মহল এবং ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে অনুরোধ করছিলেন যাতে ছাত্র ইউনিয়নের তরুণদের যুদ্ধের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় দ্রুত। ‘মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়ন কীভাবে সশস্ত্র যুদ্ধে অংশ নেবে তা তখনও স্থির হয়নি। পার্টি নেতৃবৃন্দ সিপিআই নেতৃবৃন্দের সঙ্গে প্রতিদিনই কথা বলছিলেন। আমাদের আগরতলায় প্রেরণের একদিন পর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ এক এক করে কেউ বিলোনিয়া, কেউ অন্য কোনো সীমান্ত দিয়ে আগরতলা এলেন। পরের দিন তাঁরা সারাদিন মিটিং করলেন। সেসময় তাঁদের সঙ্গে সিপিআই নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ গণহত্যা ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির অংশগ্রহণ নিয়ে প্রায় প্রতিদিনই কথা বলে যাচ্ছিলেন। দিল্লিতে সিপিআই নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীদের জন্য খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন।’ (পৃ ৪২)

তবে কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা আগরতলা এবং কলকাতা থেকে তাঁদের যুদ্ধের পরিকল্পনা এবং কর্মকাণ্ড সুচারু রূপেই পরিচালনা করছিলেন। অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর কথা তেমন জানা যায় না, একমাত্র আওয়ামী লীগ একাত্তরের মার্চের আগে ভারতের কোনো কোনো রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সম্ভাব্য কিছু নীতিমালা তৈরি করে রেখেছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে। এরকম অনেকের লেখায় উঠে এসেছে। বিশেষ করে ছাত্রলীগের ঊর্ধ্বতন নেতারা সে-বিষয়ে ভারত থেকে কর্মপন্থা সৃষ্টি করবেন বা পরিচালনা করবেন, যদি পাকবাহিনী দেশের ওপর আক্রমণ করে। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি একাত্তরের মার্চের আগে পরিস্থিতি উপলব্ধি করে সিপিআই নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। দলীয় ইতিহাসে এসব যোগাযোগের প্রমাণ আছে; কিন্তু আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এ-বিষয়ে কম লেখা হয়েছে। আবুল হাসনাত জানান, ‘বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ সীমান্ত অতিক্রম করেন এপ্রিলের মাঝামাঝি। গণহত্যা শুরু হয়ে যাবার পর পার্টিল কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে জেলা পর্যায়ের যোগাযোগ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। মার্চ থেকে জেলা পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ শুরু হয়। এবং চূড়ান্তভাবে ভারতে আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে মার্চ মাসের গোড়ার দিকে বাংলাদেশের সর্বশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও প্রয়োজনে ভারতে আশ্রয় গ্রহণের বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করে রেখেছিলেন।’

(পৃ ১১৭) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এই তথ্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের কোনো রাজনৈতিক দল এমনভাবে ভারতের কোনো দলের সঙ্গে ১৯৭১ সালের মার্চের গোড়ায় যোগাযোগ করে প্রয়োজনে সেদেশে আশ্রয় গ্রহণের কোনো বার্তা দিয়েছে – এমন ঘটনা কম ঘটেছে। তাহলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগের বাইরে দেশের কমিউনিস্টরা অনেক বেশি সচেতন ছিলেন দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে। শুধু কমিউনিস্ট পার্টি নয়, তার অঙ্গসংগঠন ছাত্র ইউনিয়নও স্বাধীনতা নিয়ে অনেক আগে থেকেই সচেতন হয়ে উঠেছিল, তা আমাদের ইতিহাসে কম আলোচিত হয়েছে। যেমন ’৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একুশে পালনের সময় মোহাম্মদ ফরহাদ আত্মগোপন অবস্থায় কিছু নির্দেশ দেন একান্ত নিজের উদ্যোগে দেশের স্বাধীনতা বিষয়ে ছাত্র ইউনিয়ন নেতাকর্মীদের উদ্দেশে। ‘একুশে ফেব্রুয়ারি পালন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে ১৯৭১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি বিকেলে এক সভা আহূত হয়েছিল। ব্যাপক জমায়েত যাতে হয় তার জন্য ছাত্র ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ উদ্যোগ ও প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। সেদিন ছিল সোমবার; আমরা সভার প্রস্তুতি ও অন্যান্য কাজের জন্য কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে বিকেলে সমবেত হয়েছিলাম। আকস্মিকই শামসুদ্দোহা, মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও আমার কাছে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা মোহাম্মদ ফরহাদের কাছ থেকে জরুরি চিঠি আসে। তিনি আত্মগোপন অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের দৈনন্দিন কাজ সম্পর্কে খবর রাখতেন এবং খুঁটিনাটি নির্দেশ দিতেন। চিঠির বিষয় পাঠ করে আমরা বিস্মিত, আনন্দিত এবং রীতিমত উত্তেজিত হয়ে পড়ি। তিনি নির্দেশ দেন, এই সভা থেকে যেন স্বাধীনতার ডাক দেয়া হয় এবং এই পরিবর্তিত নীতি ও পন্থা পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় যেন পাশ করিয়ে নেওয়া হয়। চিঠি পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যদের জরুরি সভা আহ্বান করেন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। সভা অনুষ্ঠিত হয় শহীদ মিনারের গর্ভগৃহে। শিল্পী হামিদুর রাহমানের ম্যুরাল সজ্জিত এই গর্ভগৃহটি এখন আর নেই। মোহাম্মদ ফরহাদ প্রেরিত চিঠির আলোকে এই গর্ভগৃহেই সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় আলোচিত হয় এবং অনুষ্ঠিতব্য ছাত্র ও জনসভায় পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেয়ার বিষয়টি অনুমোদন করা হয়। সম্পাদকমণ্ডলীতে যারা কমিউনিস্ট ছিলেন ভেবেছিলাম তাঁরা পটভূমি বা প্রেক্ষিত জানতে চাইবেন, তেমন কিছুই হয়নি সেদিন।’ (পৃ ১০৭) এ-বিষয়টি সামান্য হলেও আমাদের ইতিহাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মোহাম্মদ ফরহাদ এই সিদ্ধান্ত জানিয়েছিলেন নিজের দায়িত্বে, কমিউনিস্ট পার্টি তখনো স্বাধীনতার বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি।

১৯৭১ সালের ২২ ফেব্রুয়ারি শহিদ মিনারে ছাত্র ইউনিয়ন আহূত সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন আবুল হাসনাত। সেদিনের সভাটি আমাদের রাজনীতি ও সংস্কৃতির ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। এই সভায় সম্পাদকমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম সূচনা বক্তব্য রাখেন। বাঙালির বঞ্চনার ইতিহাস তুলে ধরে তিনি এক প্রাঞ্জল বক্তৃতা দেন এবং সকল প্রতিকূল অবস্থার জন্য ছাত্রসমাজকে প্রস্তুত থাকতে আহ্বান জানান। ‘তিনি এই সভায় বক্তৃতায় সকল বঞ্চনা, পীড়ন ও ঔপনিবেশিক শোষণের নিরসনকল্পে স্বাধীনতা ছাড়া যে গত্যন্তর নেই সে কথা উচ্চকণ্ঠে উচ্চারণ করলেন।’ (পৃ ১০৮)

হারানো সিঁড়ির চাবির খোঁজে বইটির অতি উজ্জ্বল অধ্যায় কলকাতায় ১৯৭১ সালে লেখক, সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবী সমাজ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যে অসাধারণ মানবিক ভূমিকা পালন করেছিলেন তার বর্ণনা। বাংলাদেশের সমাজ খুব একটা অসাম্প্রদায়িক সমাজ নয়। এখানকার যে এক কোটি মানুষ ভারতে শরণার্থী হয়ে আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের অনেকে স্বাধীনতার পর দেশে ফিরে কলকাতাসহ ভারতের মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেক কথা বলেছে, যা কিছুটা অকৃতজ্ঞতার ছাপ রেখে যায়। আমাদের সাধারণ মানুষের ভারতের জনগণের মিতব্যয়ী জীবনযাপন নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রƒপ করার একটা প্রবণতা রয়েছে। কিন্তু আমাদের যেসব লেখক-সাহিত্যিক সে-সময়ে কলকাতায় আশ্রয় নিয়েছিলেন তাঁদের অধিকাংশের অভিজ্ঞতা একেবারে ভিন্ন। অর্থনৈতিক দিক থেকে সাধারণ মানুষের সে-সময় কলকাতা বা আশেপাশের এলাকায় খুবই দরিদ্র অবস্থায় দিন কাটত, কিন্তু তার মধ্যে বাংলাদেশ থেকে আগত এই মানুষের প্রতি যে-গভীর দরদি আচরণ করেছেন তার কোনো তুলনা হয় না। এর মধ্যে সিপিআই এবং অন্য রাজনৈতিক দলের সদস্য, বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি এবং এর পশ্চিমবঙ্গ শাখার একাধিক নেতা-নেত্রী সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন লেখক। এছাড়া লেখক-বুদ্ধিজীবী-শিল্পীরা যে অসাধারণ মমতার পরিচয় দিয়েছেন সেই দীর্ঘ সময়ে, তার ছবি আঁকা আছে এ-বইয়ে। ‘মে মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আমি চলে যাই কলকাতায় এবং অন্যরা দায়িত্ব নিয়ে যায় যার যার অবস্থানে। সিদ্ধান্ত হয়েছিল কলকাতায় আমরা ছাত্র ইউনিয়নের একটি অফিস করব। সেমতো চেষ্টাও চলছিল। কমিউনিস্ট নেত্রী ইলা মিত্র ও রমেন মিত্র পার্ক সার্কাস অঞ্চলে তাঁদের কমিউনিস্ট সহযাত্রীদের বলে যাচ্ছিলেন ঘর সম্পর্কে খোঁজ দেবার জন্য। কিন্তু ছাত্র সংগঠনের জন্য বাড়ি পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছিল। পরে অবশ্য আমরা পার্ক সার্কাস ট্রাম্প ডিপোর কাছে বড় একটি ঘর পেয়েছিলাম। এই অফিসেই ছাত্র ইউনিয়নের পশ্চিমাঞ্চলের কাজকর্ম চালাতে হয়েছিল। একবার সম্ভবত ১৯৭১ সালের আগস্ট মাসে এই অফিসেই ছাত্র ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভা হয়েছিল। এই সভায় যোগ দেয়ার জন্য মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম ও নুরুল ইসলাম নাহিদ এসেছিলেন আগরতলা থেকে। মুক্তাঙ্গনসহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ক্যাম্প থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের করণীয় সম্পর্কে এই সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। আমি ও শিল্পী সুবীর চৌধুরী এই অফিসের দৈনন্দিন কাজকর্ম দেখাশোনা করতাম। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমি সার্বক্ষণিক খোঁজখবর রাখতাম।’ (পৃ ১১০)

’৭১ সালের মে মাসে মোহাম্মদ ফরহাদ এবং নুরুল ইসলাম নাহিদ আগরতলা থেকে কলকাতা এসে পৌঁছেন এবং ১৬/১ আমীর আলী অ্যাভিনিউর একটি অফিসঘর রমেন মিত্রের জিম্মায় ভাড়া নেওয়া হয়, যেখানে কমিউনিস্ট পার্টির অফিস করা হয়। বিখ্যাত বিধায়ক এবং পার্ক সার্কাস এলাকার নেতা ডা. এম এ গনি এই ঘর পাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করেন। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি আমাদের মুক্তিযুদ্ধে যে-গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তা আমাদের ইতিহাসে খুব বেশি উজ্জ্বলভাবে লেখা হয়নি। বিশেষ করে তাজউদ্দীন আহমদ-পরিচালিত প্রবাসী সরকারকে সাহায্য করা, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে মণি সিংহ ও অন্য নেতাদের দেখা করে ছাত্র ইউনিয়ন এবং কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীদের যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য সামরিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, এবং আগস্ট মাসের দিকে ভারত সরকারের রুশ সরকারের সঙ্গে চুক্তির ব্যাপারে নেপথ্যে থেকে সাহায্য করা অত্যন্ত বড় কাজ ছিল। ইন্দিরা গান্ধীর দুই সহযোগী পরমেশ্বর নারায়ণ হাকসার এবং দুর্গাপ্রসাদ ধর ছিলেন মার্কসবাদী মনোভাবাপন্ন মানুষ। তাঁরা রুশ সরকারকে রাজি করানোর ক্ষেত্রে ইন্স্ট্রুম্যানটের ভূমিকায় ছিলেন; কিন্তু আমাদের কমিউনিস্ট পার্টি ও ভারতের সিপিআই নেতারা এই পরিকল্পনাকে ত্বরান্বিত করেন। কলকাতার এই অফিস থেকেই নেতারা তাঁদের সাধ্য অনুযায়ী যুদ্ধে যোগ দেন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ পরিচালনা করেন। আবুল হাসনাত জানিয়েছেন, ‘কলকাতার এই অফিসকে ঘিরে আমাদের যে কর্মপ্রবাহ চলেছিল পেছন ফিরে তাকালে আজ সত্যিই বিস্মিত হই। … পার্টির নেতৃবৃন্দ যখন আগরতলা ফিরে যেতেন আমি অনেক কষ্টে তাঁদের প্লেনের টিকিট জোগাড় করতাম। সে সময়ে প্লেনের টিকিট পাওয়া খুব কষ্টকর ছিল। ইনডিয়ান এয়ারলাইন্সে বাগচি বলে সিপিআইয়ের একজন পার্টি সদস্যের সঙ্গে রমেনদা আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। সে-সময় ইনডিয়ান এয়ারলাইন্সের অফিস ছিল চিত্তরঞ্জন এভিনিউতে। আমি টিকিট সংগ্রহের জন্য তাঁর কাছে গেলে তিনি খুব সহজেই আগরতলা যাওয়ার এবং রিলিফ দ্রব্য – কম্বল, গরম কাপড় ও ওষুধ পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিতেন। এই কাজটি খুব সহজ ছিল না। রিলিফ-দ্রব্য বিতরণ ও ক্যাম্প পরিচালনা ব্যয়ের টাকা পৌঁছে দিতে কোনোদিন গিয়েছি বনগাঁ অশোক নগর মধ্যম গ্রাম, কখনো গিয়েছি হাওড়া স্টেশনে, দিল্লি থেকে প্রেরিত ওষুধের বড় বড় বাক্স ছাড়াতে। কখনো ইলাদি নিয়ে গেছেন কম্বল ও গরম কাপড় সংগ্রহ করার জন্য রেড ক্রস ও কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ পার্টি অফিসে। কোনো কমিউনিস্ট কর্মী গুরুতর অসুস্থ হলে নীলরতন হাসপাতাল বা পিজি হাসপাতালে ভর্তি করাতে। স্টেনসিল কেটে তা ছাপানোর ব্যবস্থা করা হতো। এছাড়া লন্ডনে বাংলাদেশের একটি ব্রাঞ্চ ছিল। বিখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডা. সাইদুর রহমান, পরবর্তীকালে যিনি আফ্রো-এশীয় গণসংহতি আন্দোলন ও মৈত্রী সমিতির নেতা হন, আন্দোলনের শীর্ষ নেতা হয়ে ওঠেন। নিখিল চক্রবর্তী তখন এই ব্রাঞ্চকে ঘিরে লন্ডনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সাংগঠনিক তৎপরতা চালিয়েছিলেন।

মোহাম্মদ ফরহাদের নির্দেশে আমি তাঁকে নিয়মিত পার্টি সার্কুলার ও মুক্তিযুদ্ধ পত্রিকা পাঠাতাম।’ (পৃ ১১৩) বিখ্যাত সাংবাদিক ও অক্সফোর্ড-শিক্ষিত নিখিল চক্রবর্তী আমাদের মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রেখেছিলেন – এ-কথা আমাদের দেশের কম মানুষই জানেন। ’৭১ সালের সেপ্টেম্বরের এক ঘোর বর্ষার দিনে কমিউনিস্ট পার্টি কলকাতা প্রেসক্লাবে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রেস কনফারেন্স করে। এতে মণি সিংহ লিখিত বক্তব্য দেন এবং মোহাম্মদ ফরহাদ দেশি-বিদেশি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন। আরেকটি খুব প্রয়োজনীয় জিনিস ভারতীয় রেলওয়ের পাশ সংগ্রহ করা, যা সিপিআইয়ের কর্মীরা রেলে যাঁরা কাজ করতেন তাঁদের মাধ্যমে সংগ্রহ করে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ও নেতাদের দেওয়া হতো, যাতে তাঁরা বিনা ভাড়ায় যাতায়াত করতে পারেন। এই পাশ লেখক আবুল হাসনাত সংগ্রহ করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির বউবাজারের অফিস থেকে। এছাড়া স্বাধীন গুহও মাঝে মাঝে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির অফিসে পৌঁছে দিতেন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দুজন নেতা ইলা মিত্র এবং রমেন মিত্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের জন্য যা করেছেন তা কলকাতায় আশ্রিত শরণার্থী বা আমাদের লেখক-বুদ্ধিজীবীরা কোনোদিন ভুলতে পারবেন না। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির নেতারা ছাড়াও আগরতলা কমিউনিস্ট পার্টির নেতাকর্মীরা যেভাবে আমাদের অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন সে-সময়, তা কারো পক্ষে ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। বিশেষ করে স্কটিশ চার্চ কলেজের হোস্টেলের সুপার কবি ও পরিচয় সাহিত্য পত্রিকার এককালীন সম্পাদক তরুণ স্যান্নাল সেই সময়ে এই হোস্টেলের দুয়ার খুলে দিয়েছিলেন বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য। এটা ছিল অভাবনীয় উদারতা। এছাড়া বাংলাদেশের অকৃত্রিম বন্ধু দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মণি সিংহের একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নেন।

ওয়াহিদুল হক ও সন্জীদা খাতুন ছাড়াও অনেক তরুণ-তরুণী বাংলাদেশের শিল্পী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধের গান গেয়ে গেয়ে মানুষের মনোবল চাঙ্গা রাখেন। সেসব সংগীতানুষ্ঠান বা রাস্তায় গাওয়া গানের হাজারো ফুটেজ ধারণ করেন মার্কিন সাংবাদিক লিয়ার লেভিন। সেসব ফুটেজ নিয়ে তারেক মাসুদ ও অন্যরা নির্মাণ করেছেন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক অনন্য প্রামাণ্যচিত্র মুক্তির গান।

বাংলাদেশের, বলা যায় পূর্ব পাকিস্তানের, রাজনীতি এবং সাংস্কৃতিক জগতের বিবর্তন ঘটেছে পুরো পঞ্চাশ এবং ষাটের দশক জুড়ে। প্রথম বড় বিপর্যয় বাঙালি জাতির ওপর নেমে আসে ’৫২ সালে ভাষা-আন্দোলনের সময়ে। সেই থেকে সাধারণ মানুষ, ছাত্র ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজে নিজেদের আত্মপরিচয় কী এবং তার অধিকারই বা কী, সেসব চিন্তা করোটিতে আঘাত করে। সম্ভবত সেখান থেকেই শিক্ষিত জনসমাজ রবীন্দ্রনাথের শরণ নেন। আবুল হাসনাতের আত্মজীবনী আসলে বাঙালি মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি ও রাজনীতির বিবর্তনের ইতিহাস। পঞ্চাশের দশকের বালক এই লেখক ধীরে ধীরে নবাবপুর স্কুলের শিক্ষকমণ্ডলী, বন্ধুবান্ধব, বিশেষত আজকের বিখ্যাত লেখক-সাংবাদিক মতিউর রহমানের সান্নিধ্যে ও সহায়তায় প্রগতিশীল রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন, নিজেকে সাহিত্য ও শিল্পকলার সৌন্দর্যে উজ্জ্বল করেন, সেই ইতিহাস বিধৃত হয়েছে এই গ্রন্থে। বাংলাদেশে গত সাত দশকের সাংস্কৃতিক ধারায় দুটি বিপ্রতীপ চরিত্র লক্ষ করা যায়। এর একটি প্রগতিশীল ধারা, যার সঙ্গে মধ্যপন্থী রাজনীতির গণতন্ত্রমনা মধ্যবিত্ত থেকে আগত মানুষজন ছিলেন। দ্বিতীয় ধারাটি একেবারে বিপরীত, অর্থাৎ ধর্মীয় রাজনীতির অনুসারী ও তার কাছাকাছি রক্ষণশীল মুসলিম মানসে গড়া একটি ধারা; কিন্তু প্রগতিশীল ধারাটি বাঙালি জাতীয়চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। তাঁদের কাছে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য, গান এবং শিল্পাদর্শের দ্যুতিনির্ভর আমাদের আত্মপরিচয়ের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। এই পরিচয়কে প্রতিষ্ঠা করতে ছাত্র ইউনিয়ন, সংস্কৃতি সংসদ, ছায়ানট এবং সংবাদপত্র জগতের মধ্যে দৈনিক সংবাদের ভূমিকা ছিল সবচেয়ে বেশি। আর সৌভাগ্যক্রমে এই চারটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই আবুল হাসনাত তরুণ বয়স থেকে প্রায় সারাজীবনই যুক্ত ছিলেন। শুধু যুক্ত ছিলেন তাই নয়, তাঁর জীবনটাই গড়ে উঠেছে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর আদর্শে। তিনি সারাটা জীবন ব্যয় করেছেন এই ভূখণ্ডের মানুষের রুচি এবং সাংস্কৃতিক উজ্জ্বলতা প্রবৃদ্ধির জন্য। তরুণ বয়সে ছাত্র ইউনিয়ন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করার পর তিনি নিজেই একসময় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, সরাসরি রাজনীতির চেয়ে তিনি সম্ভবত মানসিক গঠনের দিক থেকে সাংস্কৃতিক কাজে বেশি উৎকর্ষ লাভ করতে পারবেন। তাই সংস্কৃতি সংসদ এবং সাহিত্য সম্পাদনার মাধ্যমে তিনি আমাদের শিল্পরুচি নির্মাণেই জীবনের বেশি সময় ব্যয় করেছেন। ১৯৬৫ সাল থেকে প্রায় সাড়ে তিন দশক তিনি সংবাদে চাকরি করেন। এর মধ্যে প্রায় আড়াই দশক তিনি সংবাদের সাহিত্য সাময়িকীর সম্পাদক ছিলেন। এরপর প্রায় দুই দশকের কাছাকাছি সময় তিনি দেশের অতি উৎকৃষ্ট সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা কালি ও কলম সম্পাদনা করেন। তাঁর জীবনের এই চারটি দশক তিনি নীরবে আমাদের

সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের জগৎকে বুকের উত্তাপ দিয়ে কর্ষণ করেছেন, শিল্পিত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। একজন শিল্পপ্রেমিকের প্রতিকৃতি তিনি, কিন্তু তরুণ বয়স থেকে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার কারণে তাঁর এই সংস্কৃতিচর্চা বা কর্ষণের পেছনে চালিকাশক্তি ছিল এক ধরনের রাজনৈতিক অঙ্গীকার। এই মানুষটির জীবনের এই চল্লিশ বছরের ছবির মধ্যে দিয়ে আমাদের সমাজের শিল্পের ও সংস্কৃতির ছবি পাওয়া যায়। সংস্কৃতি সংসদের ভূমিকা নিয়ে আবুল হাসনাত লিখেছেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংসদ নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বহু ছাত্রছাত্রীর হৃদয়-মনকে আকর্ষণ করেছিল। সংস্কৃতি অনুরাগী অগণিত ছাত্রছাত্রী এই সংগঠনের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠাকালে খান সারওয়ার মুরশিদ, লায়লা সামাদ, মুহম্মদ এনামুল হক, জহির রায়হান প্রমুখ পঞ্চাশের দশকে এই সংগঠনকে কৃতিত্বের সঙ্গে পরিচালনা করেন। নাটক মঞ্চায়ন, কবিতা পাঠের আসরের আয়োজন ও সঙ্গীত অনুষ্ঠানে তৎকালের সম্ভাবনাময় অভিনেতা ও সঙ্গীতশিল্পীরা অংশগ্রহণ করতেন। কার্জন হলে তখন মঞ্চস্থ হতো নাটক। পরবর্তীকালে ড্রামা সার্কেলে অভিনয় করে যাঁরা খ্যাতিমান হয়ে উঠেছেন তাঁদের অনেকেই সংস্কৃতি সংসদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আমি যখন পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের দশম প্রাদেশিক সম্মেলনের পর বৃহত্তর সাংস্কৃতিক কর্মে যুক্ত হই সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক এই সংগঠনের প্রাণপুরুষ ছিলেন। তিনি বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলনের দায় বহন করায় সংস্কৃতি সংসদের সভাপতি হন সেকালের মেধাবী ছাত্র মাহবুব হোসেন খান এবং সাধারণ সম্পাদক হন আজকের খ্যাতনামা সাংবাদিক মতিউর রহমান। এই সময়ে সংস্কৃতি সংসদের প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের ‘তাসের দেশ’ মঞ্চায়ন একটি উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক কর্ম বলে বিবেচিত হয়েছিল। এই নাটকটি নির্দেশনা দেন মাসুদ আলী খান। দীর্ঘদিন এই নাটকটি মহলা দিয়ে মঞ্চস্থ হয়। আজকের নারীনেত্রী মালেকা বেগম ও ফওজিয়া মোসলেম এই নাটকে অভিনয় করেন এবং নবীন একদল নাট্যকর্মীকে মাসুদ আলী খান নাটক সম্পর্কে দীক্ষিত করে তোলেন। শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার পরিশীলিত ও নিরীক্ষাধর্মী সেট নির্মাণ করেন। তাঁকে সেট নির্মাণে সহায়তা করেন শিল্পী গোলাম সারওয়ার। এই সেটটি হয়ে ওঠে খুবই অর্থবোধক। প্রতীকী এই নাটকটি তৎকালে রাজনৈতিক পটভূমিকায় ও প্রেক্ষাপটে খুবই উদ্দীপক বিভাব সৃষ্টি করেছিল বৃহত্তর ছাত্র সমাজের মধ্যে। মতিউর রহমান তাসের দেশ নাটকের মঞ্চায়নে খুবই পরিশ্রম করেন। ষাটের দশকে সেই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাসের দেশ নাটকের মঞ্চায়ন অর্থবহ হয়ে উঠেছিল। মর্মবাণী এবং সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতায় এই নাটকটির মধ্যে আধুনিক সুর ধ্বনিত হয়েছিল। খুব পরিশীলিতভাবে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল।

‘১৯৬৭ সালে আমি সংস্কৃতি সংসদের সাধারণ সম্পাদক ও আসাদুজ্জামান নূর হন সভাপতি। এই সময়টি ছিল সাংস্কৃতিক অঙ্গনে খুবই তাৎপর্যময়। পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন রেডিও টেলিভিশনে রবীন্দ্রনাথের গান প্রচার নিষিদ্ধ করেন। ছায়ানট ও বাফার উদ্যোগে গঠিত হয় ‘রবীন্দ্র স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা পরিষদ’। অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী ও অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের উদ্যোগে বুদ্ধিজীবীদের একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। তাঁরা এই বিবৃতিতে রবীন্দ্রনাথ পূর্ব বাংলার অবিচ্ছেদ্য অংশ এই সাহসী উচ্চারণ করেন। সেই সময় দেশের বুদ্ধিজীবীদের এই যুক্ত বিবৃতিটি প্রতিবাদের দলিল হয়ে আছে এবং ঐতিহাসিকতার মূল্য পেয়েছে। রবীন্দ্র স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা পরিষদের এই আয়োজনে তিনদিনের অনুষ্ঠান হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্সটিটিউশন মিলনায়তনে।

‘সংস্কৃতি সংসদের কমিটি গঠনের এক বছর পরে ১৯৬৮ সালে বাংলা একাডেমী মিলনায়তনে সংস্কৃতি সংসদের সম্মেলনে নতুন কমিটি গঠিত হয়। সেসময়ে বাংলা একাডেমীর মিলনায়তনটি মূল ভবনের তিনতলায় ছিল। ছোট হলেও মিলনায়তনটিতে সেসময় অনেক আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। কম ভাড়ায় এই হল পাওয়া যেত। আমি হই সভাপতি ও মাহফুজ আনাম সাধারণ সম্পাদক। এক বছরের মধ্যে দ্রুত এই সম্মেলন করার উদ্দেশ্য ছিল। এই সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত

সংস্কৃতি অনুরাগী বহু কর্মী সংস্কৃতি সংসদে যুক্ত হওয়ার আকাক্সক্ষা ব্যক্ত করেন। তাঁরা পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের রাজনৈতিক কর্ম ও ছাত্র আন্দোলনে যুক্ত হতে চাইছিলেন না। কিন্তু অনেকেই ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থক ছিলেন এবং সংস্কৃতি সংসদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে সাংস্কৃতিক বৃহৎ কর্ম পরিচালনা করছিল সে সম্পর্কে খুব আগ্রহী হয়ে পড়েন। সংস্কৃতি সংসদ জন্মলগ্ন থেকে প্রগতিশীল সংস্কৃতির চর্চা করেছে। আসলে সংস্কৃতি সংসদ ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের অঘোষিত ভ্রাতৃপ্রতিম একটি সংগঠন।’ (পৃ ১৯১)

সংস্কৃতি সংসদ ছাড়া ছাত্র ইউনিয়ন নিয়েও আবুল হাসনাত তাঁর স্মৃতির কথা জানিয়েছেন। এই ছাত্র সংগঠনে তিনি জড়িত হন ছাত্রজীবনে তাঁর বন্ধু মতিউর রহমানের মাধ্যমে। তিনি লিখেছেন, ‘ষাটের দশকের প্রারম্ভে গড়ে ওঠা ছাত্র আন্দোলনের পর আমার বাল্যকালের বন্ধু মতিউর রহমান আমাকে নিয়ে যান ৩১/১ হোসেনী দালানে। এই বাড়িটির স্বত্বাধিকারী ছিলেন পিয়ারু সর্দার। তিনি এখন প্রয়াত। এ প্রসঙ্গে কিছু কথা না বললেই নয়।

‘পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আমরা নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে যখন সেই কৈশোরকালে বিকশিত হচ্ছি তখন সমাজে একথা প্রচলিত ছিল যে, ঢাকার আদিবাসীরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূলধারা থেকে সরে গিয়ে প্রতিক্রিয়াশীলতাকে ধারণ করেছে এবং ইসলামপুরের নবাববাড়ি-নিয়ন্ত্রিত রাজনীতিকেই জীবনের মৌল বিষয়

হিসেবে লালন ও গ্রহণ করেছে। কথাটির মধ্যে সত্যতা থাকলেও কিছুটা সীমাবদ্ধতা ছিল। ঢাকার আদিবাসীরা শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে কিছুটা অনগ্রসর হলেও তাদের জীবনবোধে সমকালীন রাজনীতি প্রভাব ফেলেছিল। …

পরবর্তীকালে এই চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় ভাষা-আন্দোলনে পিয়ারু সর্দারের অংশগ্রহণে এবং ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পিয়ারু সর্দারের মত কয়েকজন মান্য সর্দারের যুক্তফ্রন্টকে সমর্থনে; ষাটের দশকের মধ্যপর্যায়ে ছয়দফা ঘিরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে ঢাকার আদিবাসীদের এই আন্দোলনে সংশ্লিষ্টতায়। … পিয়ারু সর্দার পরিবারের এবং তাঁর সন্তানের আনুকূল্যে নানা সহায়তা না পেলে হোসেনী দালানে প্রায় এক দশক ছাত্র ইউনিয়নের দুটি আপিস প্রান্তিক ও সংলগ্ন ৩১/১ হোসেনী দালান ঘরটি ঘিরে সাংগঠনিক তৎপরতা চালানো সম্ভব ছিল না।’ (পৃ ৫৪) এভাবেই লেখক আবুল হাসনাত জানিয়েছেন ঢাকার সর্দারদের সহায়তা এবং তাঁর জীবনের দীর্ঘ সময় ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা। এই হোসেনী দালানের ঘরটিতেই সাইফউদ্দিন আহমেদ মানিক, পঙ্কজ ভট্টাচার্য, মতিউর রহমান এবং সে-সময়ের সকল রাজনৈতিক সতীর্থর সঙ্গে তাঁর জীবন কীভাবে জড়িয়ে ছিল তাঁর বর্ণনা দেন এবং এর মাঝে চিত্রিত হয়েছে সে-সময়ের ছাত্র রাজনীতির উজ্জ্বল নৈতিক এবং দেশপ্রেম- ছোঁয়া দৃঢ় স্বপ্নের দিকগুলো।

পূর্ব পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাসে দৈনিক সংবাদের ভূমিকা অসাধারণ। একটি সংবাদপত্রকে ঘিরে দেশের বামপন্থী এবং প্রগতিশীল ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের যে-সম্মিলন ঘটেছিল তা ইতিহাসে বিরল। জহুর হোসেন চৌধুরী, আবু জাফর শামসুদ্দিন, শহীদুল্লা কায়সার, রণেশ দাশগুপ্ত, মুস্তাফা নুরুল ইসলাম, সরদার ফজলুল করিম, আলী আকসাদ, সন্তোষ গুপ্তসহ দেশের প্রায় সকল প্রগতিশীল মানুষ এই পত্রিকায় জড়ো হয়ে দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন, যার নেতৃত্বে ছিলেন এর স্বত্বাধিকারী আহমেদুল কবীর। লেখক আবুল হাসনাত তাঁদের সকলের ওপর আলোকপাত করেছেন এবং তাঁদের মেধা ও অবদানের বর্ণনা দিয়েছেন। সংবাদ আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনে ভূমিকা রাখতে গিয়ে বারবার সরকারের রোষানলে পড়েছে; এমনকি দেশের স্বাধীনতার পরও এই পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বাকশাল গঠনের পর। আর্থিক এবং অন্যান্য ঝুঁকির পরও সংবাদ কখনো তার আদর্শের পথ থেকে বিচ্যুত হয়নি।

পঞ্চাশের দশক থেকে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ওয়াহিদুল হক এবং সন্জীদা খাতুন আমাদের সংস্কৃতিকে উন্নততর এক উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার সংগ্রামে লিপ্ত ছিলেন। ’৬১ সালের রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে তাঁদের অবদান অশেষ। এরপরই তাঁরা ছায়ানট গঠনের পরিকল্পনা নেন। আজ প্রায় ষাট বছরের কাছাকাছি সময় ‘ছায়ানট’ আমাদের সমাজে সংগীত, রবীন্দ্রচর্চা এবং সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে তা আবুল হাসনাত এই গ্রন্থে তুলে ধরেন। এই ছবি সত্যিই খুব কাছ থেকে দেখা ছবি।

এছাড়া এই বইয়ের উল্লেখযোগ্য সম্পদ ঢাকা নগরীর আদি ও সমকালীন সাংস্কৃতিক জগতের অজানা দিকগুলোর দিকে আলো ফেলা। কেমন ছিল পঞ্চাশের দশকের পুরনো ঢাকার খাদ্য, সাংস্কৃতিক জীবন, ঘোড়ার গাড়ি, বিভিন্ন ধর্মীয় আচার, বিশেষ করে মহররম এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের বিচিত্রসব আনন্দ-বিষাদের চিত্র।

নিজে এই সমাজে জন্ম নিয়েছেন, বেড়ে উঠেছেন এবং খুব কাছ থেকে দেখেছেন ঢাকার সর্দার ও অন্যান্য রাজনৈতিক ব্যক্তিকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকা এবং মুক্তিযুদ্ধে কলকাতায় কয়েক মাস থাকার ফলে সেখানকার উজ্জ্বল সব সাহিত্যিক এবং শিল্পকলার মানুষদের খুব কাছে এসেছিলেন। তাঁদের জীবনের অনেক মানবিক দিক আবুল হাসনাতের জীবনকে প্রভাবিত করে তরুণ বয়স থেকে। স্বাধীনতার পর সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রায় বছরখানেক পড়াশোনা করে কাটান লেখক। এমনিতেই তিনি সাহিত্যের বিভিন্ন দিকসহ চিত্রকলার প্রতি ছিলেন ভীষণ অনুরাগী। রাশিয়াসহ ইউরোপের অনেক মিউজিয়াম তিনি ঘুরে ঘুরে দেখেন। এছাড়া নিউইয়র্কের মিউজিয়ামগুলো ছিল তাঁর ভীষণ প্রিয়। সেদিক থেকে তরুণ বয়সেই তাঁর সাহিত্য ও শিল্পরুচি একেবারে ভিন্নভাবে গড়ে ওঠে। বইটিতে উঠে এসেছে ১৯৭১ সালে যাপিত আবুল হাসনাতের কলকাতাজীবন এবং কবি বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌতম চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়সহ প্রায় সকল শীর্ষস্থানীয় লেখকের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে ওঠার আদ্যোপান্ত চিত্র। সেই সম্পর্ক আজীবন অটুট ছিল। এরপর কালি ও কলম পত্রিকা সম্পাদনার সময় প্রায় দেড় দশক কলকাতায় তাঁকে প্রায়ই যেতে হতো পত্রিকার কাজে। সে-সময় কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীসহ অনেক লেখকের সঙ্গে তাঁর নতুন করে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, বন্ধুত্ব হয় শঙ্করলাল ভট্টাচার্য, চিন্ময় গুহসহ অনেক লেখকের সঙ্গে। কলকাতা নগর কীভাবে বাংলা সাহিত্যকে কর্ষণ ও শিল্পিত করে তুলেছে গত দেড় শতকে, তার আণুবীক্ষণিক বর্ণনা দেন আবুল হাসনাত তাঁর এই স্মৃতিকথায়। ‘কলকাতা যে বহু মানুষকে আগলে রাখে তা নয়, বুক পেতে গ্রহণ করে সকলকে। সঙ্গীত অনুরাগী কলকাতা সকল মানুষের আহার ও বাসস্থানের সুযোগ করে দেয়। একদিকে মুটে মজুর, ফেরিওয়ালা, সস্তা খাবারের দোকানদার, ফুটপাতের ব্যবসায়ী, অসংখ্য সেলসম্যান, সেবা সদনের নার্স এবং ট্যাক্সি ড্রাইভার, উটকো বোহেমিয়ান, ভাসমান মানুষদের নিয়েই শহর কলকাতা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও ময়দান বহু মানুষের স্মৃতি নিয়ে এখন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে আছে। … কলকাতার পাঁচতারা হোটেলে গেলে বহু ধনিকের চাকচিক্য ও আভিজাত্য ঝলমল করে ওঠে। সুরম্য ফ্ল্যাটবাড়িগুলোতে উচ্চবিত্তের জীবনযাপনেও কখনো-সখনো রুচির ও সংস্কৃতির যে ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তাতে আমরা উপলব্ধি করি, শিক্ষার পরিগ্রহণও এই মানুষগুলোর অনেক গভীর।’ (পৃ ১৩৮)

বাংলাদেশকে আজকের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থায় আসতে যে দীর্ঘ সংগ্রামের পথ অতিক্রম করতে হয়েছে, আর সে-সংগ্রামে যে-মানুষগুলো বিশেষ অবদান রেখেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের জীবন ও অবদান বর্ণিত হয়েছে এ-গ্রন্থে। এছাড়া আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতা তথা ভারতের সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক জগতের পণ্ডিত মানুষগুলোর যে-মানবিক অবদান অপরিসীম, তা লেখক বর্ণনা করেছেন

বিশেষ কৃতজ্ঞতার ভাষায়। আমাদের জাতীয় চরিত্রের মাঝে অনেক দীনতা আছে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী-সাহিত্যিকদের আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়ের অবদানকে স্বীকার করার ক্ষেত্রে, সেদিক থেকে আবুল হাসনাত আমাদের ভিন্ন শিক্ষা দেন তাঁর উদার এবং মানবিক হৃদয়ছোঁয়া বর্ণনার মাধ্যমে।

আত্মজীবনী বা স্মৃতিকথা লেখার ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যক্তিজীবনের আবেগ লেখকদের খুব বেশি নির্মোহ হতে দেয় না, অনেক সময় নিজেকে লেখকরা উপস্থাপন করেন ভিন্নভাবে। সেদিক থেকে আবুল হাসনাতের লেখা গ্রন্থটি একটি ভিন্ন দলিল, যা আমাদের বোঝায় কী করে নিজেকে প্রায় আড়াল করে একজন কবি ও রাজনীতির মানুষ তাঁর দীর্ঘ জীবনে দেখা একটি সমাজের

সংস্কৃতি ও শিল্প-সাহিত্যকে ভালোবেসে এর সত্যিকার রূপকে আঁকতে হয়। তিনি ছিলেন সারাজীবন সেই সাহিত্য ও সংস্কৃতির একজন যোগ্য ধাত্রীর ভূমিকায়। এর কর্ষণ ও নির্মাণে তাঁর অবদান ভোলা কঠিন, বিশেষ করে গত পঞ্চাশ বছরে তিনি যেভাবে এই শিল্পজগৎকে পরিচর্যা করেছেন। হারানো সিঁড়ির চাবির খোঁজে তাই আমাদের সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সমাজবিজ্ঞানীরা বাংলাদেশের সংস্কৃতি নিয়ে যদি কোনোদিন সত্যভাষী হন এবং গভীর অনুসন্ধানী গবেষণা করেন, তাহলে হয়তো এ-বইটি বিশেষ সহায়ক ভূমিকায় বেঁচে থাকবে।

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.