জন্মের ঠিকুজি জানার সবচেয়ে প্রাথমিক উৎস মা। বাবা নন। মা জন্ম দিয়েছেন। বাবা পাশে থাকতেও পারেন, না-ও পারেন। থাকলে দিনক্ষণ বলতে পারবেন। নচেৎ শোনা কথা। বা নোটবুকে টুকে রাখা।

কোনো মানুষই তার জন্মক্ষণ সম্বন্ধে বলতে পারে না। কারণ তার স্মৃতিকাণ্ড শুরু হয় ধীরে। এবং কয়েক বছর কেটে যায়।

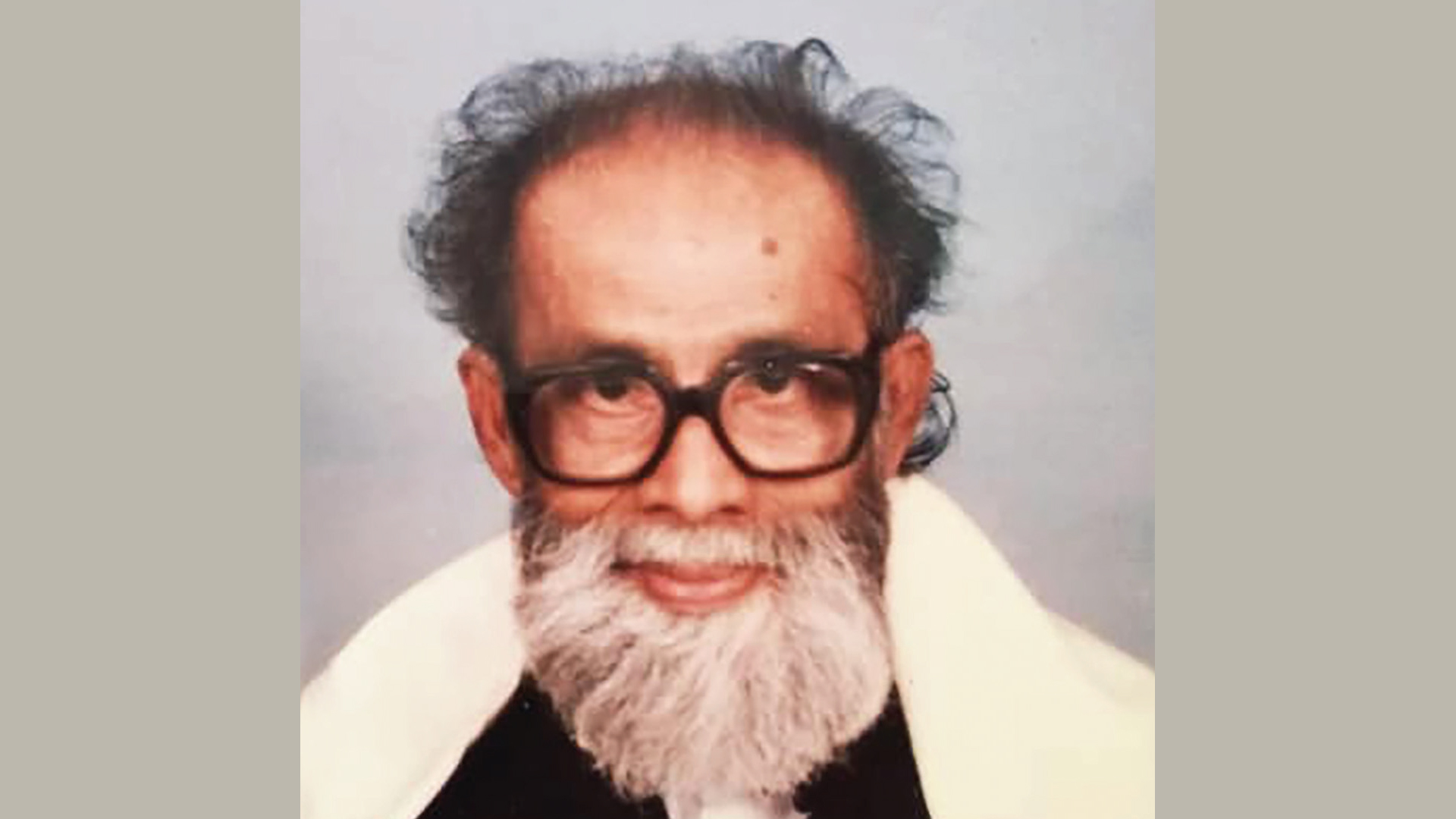

আমার সূত্র মা। তাই দ্বিধার কোনো বালাই নেই। বড় হয়ে সম্ভবত বিশ^বিদ্যালয়ে পড়ার সময় মাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাই। যদিও কোনো অপরাধ করেননি। অপরাধ আমাকে জন্ম দেওয়া। একজন সদা-প্রশ্নকর্তার স্রষ্টা। কিছুটা অপরাধ তো বর্তায়ই। সমাজ জাতককে ভালো চোখে দেখে না। কারণ প্রচলিত রীতিপ্রথা সে মানতে চায় না। বলে, ও-সব সংস্কার। এই দোষটা একা আমার নয়। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। বাবা সাহিত্যিক শওকত ওসমান। পিতৃদত্ত নাম শেখ আজিজুর রহমান। এটি বাঙালি মুসলমানের অন্যতম প্রিয় নাম। আজিজ মানে বন্ধু। এ-দুনিয়ায় বন্ধু কে না চায়। ছেলেবেলায় তিনিও কোনো সংস্কার মানতেন না।

তো মায়ের বয়ান : আমাকে তুমি খুব কষ্ট দিয়েছ। তিন দিন প্রসব-যন্ত্রণায় ভুগেছি। তারপর চতুর্থ দিনে সূর্য ওঠার আগে পুবাকাশ লাল হতে শুরু করেছে … মনে মনে বলি, আপনি বলছেন, আমার লাল এসে গেছে।

: তার মানে মাহেন্দ্রক্ষণ। সুবাহ সাদেক।

: হ্যাঁ, মাহেন্দ্রক্ষণ – তুমি চিৎকার করে জগৎকে উপস্থিতি জানালে। আমি আনন্দে ভেসে গেলাম, যখন শুনলাম ছেলে হয়েছে।

: কেন, মেয়ে হলে কী হতো, আনন্দ পেতেন না?

: পেতাম। তবে অতটা বেশি না।

আমার সদ্য পড়া সফোক্লিসের ইদিপাস রেক্স-এর কমপ্লেক্সের কথা মনে পড়ল। মনে মনে হাসি।

: আচ্ছা মা, কেউ আজান দিয়েছিল?

: আজান দেবে কে! ঘরে আমার পাশে তোমার নানি, মেজবু সাহিদা আর তোমার মামি হালিমা। সবাই মেয়েমানুষ। পাড়ায় পুরুষ কোথায়!

: নজিমন নানি উঁকি দেননি?

ইনি নানার বোন। একই বাড়িতে থাকেন। পুবপাশে। একটি তিনতলা ভবনের দুটি ভাগ। পুবে নজিমন, পশ্চিমে গোলাপজান নানি।

: পাড়ায় খবর দিয়ে কাউকে আনানো হয়নি, দালিজে দাঁড়িয়ে আজান দেওয়ার জন্যে?

: ওইদিন পাড়ায় কোনো পুরুষ মানুষই ছিল না।

: দিলেন তো বেলাইনে ঠেলে।

মায়ের মুখে কৌতুকের হাসি।

: হ্যাঁ। তারপর?

: এদিকে আমার জন্যে চারদিন এক দাইমা অপেক্ষা করছিল। জয়পুর থেকে এসেছিল। তুমি জন্মাবার পর একটা কাজললতা নিয়ে দরজায় তিনবার টোকা দিয়ে বলতে লাগল :

মায়ে-পুতে ভালো থাকুক …

কারো যেন নজর না লাগে …

: কার নজর লাগবে?

: কত ভূত-প্রেত-জিন আছে না, নতুন কেউ এলেই তারা গন্ধ পায়। ঘরের চারপাশে ঘুরঘুর করতে থাকে।

: কেন?

: অশুভ আত্মা তো! ক্ষতি করতে পারে। হয়তো কালা করে দিলো। বা বোবা। বা অন্ধ। অনেক কিছু করতে পারে। মা এবং সন্তানের।

: কাজললতা কেন?

: লোহা তো! লোহাকে ওরা খুব ভয় পায়।

: এটা কোন দিন?

: ৫ই চৈত্র ১৩৪৫।

: বঙ্গাব্দ?

: বঙ্গাব্দ না শকাব্দ তা বলতে পারব না। তবে বঙ্গাব্দই হবে।

: ইংরেজি?

: ১৯৪০ সাল।

: তারিখ?

: ১৮ই মার্চ।

: মানে কুইক মার্চ।

: কুইক কোথায়? বললাম না, তিনদিন আমাকে কষ্ট দিয়েছ।

: সরি, সরি … মাফ চাইছি … মাফি মাঙ্গতা হুঁ … আব্বা কী করে জানল? নানা-মামারা?

: জয়পুর গিয়ে তোমার মানিকমামা (গৃহকর্মী) তোমার নানার অফিসে টেলিগ্রাফ করে।

: তখন তো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলছিল … এসব লাইন ঠিক ছিল?

: তখনো তো জাপানিরা বোমা মারেনি! আরো তিন বছর পরে কলকাতায় জাপানি বোমা পড়ে …

তখন থেকে আমার মাথায় একটা চিন্তা ঘুরপাক খেতে থাকে … আচ্ছা ‘চৈত্রপালা’ নামে একটা পালা লিখলে কেমন হয়!

পালাগান হলো যাত্রা। বেয়ারটোল্ট ব্রেশট যেমন লিখেছেন থ্রি পেনি অপেরা।

আজ পর্যন্ত পালা লেখা হয়নি। এখন তো পালাবার সময় হয়ে এলো। মা-বাবার পর ধরিত্রীমাতা এতদিন পেলে এলো, এবার তো ধরা ছাড়তে হবে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও প্রকাশ্যে ও মনে মনে বলে, যা পালা! অনেক জ¦ালিয়েছিস! তুই না হলেও তোর বাপ জ¦ালিয়েছে। কী করব জিন ধরেছে। সঙ্গ ছাড়তে চায় না। ১৯৭১-এর পালাতে পলায়ন করে বেঁচে গেছি। বাবা এজন্যে প্রায় বলতেন : য পলায়তি, স জীবতি … যে পালায় সে বাঁচে। তিনি ঢাকা কলেজে রেজিস্ট্রি খাতা সঙ্গে নিয়ে যেতেন, কিন্তু নাম ডাকতেন না। বলতেন, যাদের ভালো লাগছে না চলে যেতে পারো। উপস্থিতি দিয়ে দেব। কিন্তু কেউ পালাত না। বরং অন্য ক্লাসের ছেলেরাও তাঁর ক্লাসে জায়গা না হলে দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে লেকচার শুনত।

১৯৭১ সালে বাবা পালিয়ে বেঁচেছিলেন। আমরা সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলাম। পরে আমাকেও পিতৃপথ অনুসরণ করতে হয়। কারণ একই দোষে দোষী। এইসব জোগাড়যন্ত্র করার ভার নেয় মেজভাই আসফাক। সে তখন সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে সিরামিক্স রিসার্চ অফিসার। তার সাঙ্গপাঙ্গো ইদরিস মিয়া ও জীবন বাবাকে আগরতলা পৌঁছে দিয়েছিল। আর পরে আমি, মা ও বোন লাইলীকে নিয়ে আগরতলা যাওয়ার সময়ও এই গাইড দল। ইদরিস মিয়ার বাড়ি ছিল কুমিল্লার কোনাবন। ওখান থেকে সীমান্ত দুই কিলোমিটারের মতো। সে-যাত্রা এক মহাযাত্রা। রীতিমতো থ্রিলার। লিখব লিখব করে আজো লেখা হয়নি।

তো ঝামটিয়া। মামাবাড়ি। মায়ের আঁতুড়ঘর। সেখানে আমার উপস্থিতি। এই ঘর মানে আঁতুড়ঘর। কামরাটা ছিল বাড়ির নিচতলায়। একমাত্র কামরা দক্ষিণের বারান্দা-সংলগ্ন। আলো-বাতাসসমৃদ্ধ। পাশেই বারান্দা। তারপর বাকুল মানে উঠোন। তৃণহীন। কোনো ঘরোয়া সবজির মাচাও নেই। খটখটে ফর্সা। আলোসমৃদ্ধ। বরং পশ্চিমদিকে বসার ঘরের পাশে একটা আতাগাছ ছিল। এটা আমার মায়ের হাতে লাগানো। এর পাশে মা দোপাটি গাছ লাগাতেন বেশ পরিপাটি করে।

এই সময় আমি হাতে পাই সত্যেন্দ্রনাথের শিশু কবিতা। তার মধ্যে ছিল অপূর্ব ছড়ার ছন্দে কাব্য :

ট্যাপা দোপাটি

বিনুনি সুঁটি

খোঁপা খুলো না হা!

আমি ছড়াটি পড়ে সারাদিন আউড়ে চলতাম … ‘ট্যাপা দোপাটি … বিনুনি সুঁটি …’

এই বইয়ের ছবিগুলিও ছিল খুব আকর্ষণীয়। নাম মনে পড়ছে না … সম্ভবত শিল্পী শৈল চক্রবর্তীর আঁকা। এমন রসভরা ইলাসট্রেশন ভোলার নয়। লেখা ও ছবি জড়াজড়ি করে বেড়ে উঠেছে।

এই বই এত মজার যে, হাতে পেলে স্বর্গ পাওয়া। পাল্কির গান, দূরের পাল্লা … আরো

ধায় গাড়ি ধূম ছাড়ি ধায় শত পায়

চলে অতি দ্রুত গতি দুনিয়া কাঁপায় …

রেলগাড়ির সে-চলা আর থামে না। যদিও পাল্কির বেহারারা হল্লাক হয়ে গিয়েছিল। আর দূরের পাল্লার পানসি চালকদেরও সেই একই অবস্থা। শুধু রেলগাড়ি ছুটে চলেছে … থেকে থেকে বাজে ভেঁপু, প্রাণপণে দিয়েছে ফুঁ …

মায়ের বাগান বলতে আতাগাছের পাশে একটা বেলফুলের ঝাড়। সিঙ্গল পাপড়ির ফুল। কিন্তু সুগন্ধে ভরা। ওদিকে নজিমন নানিদের পেছনের পাড়ার ওপাশে যাওয়ার সিঁড়ির পাশে ছিল একটা বেলিফুলের গাছ। এটার পাপড়ি ছিল ডবল। গন্ধও খুব প্রখর। বেশি সকালে উঠলে বর্ষাকালে নানির এই গাছ থেকে ফুল চুরি করতাম। বৃষ্টিভেজা ফুলগুলি কি জোর টানত। মা অবশ্য সায় দিতেন না। তবে ফেরত দেওয়ার কথাও বলতে পারতেন না। দ্বন্দ্ব বাধার ভয়ে। আমার দু-নানির মধ্যে ভাব-ভালোবাসা ছিল না। কেউ কাউকে দেখতে পারতেন না। এমনকি দক্ষিণের রকে দুজন হাত উঁচু করে পালাগানের মতো ঝগড়া করতেন। তবে ঝগড়া পর্যন্তই। কখনো চুলোচুলি করতে দেখিনি। দুজনই লেখাপড়া জানতেন না; কিন্তু ভদ্রতা জানতেন। আর মনও ভালো ছিল। সম্ভবত আমার নানি বেশি নরম বলে ঝগড়া মুখেই সীমাবদ্ধ থাকত। নজিমন নানি একটু নয় বেশ রাশভারী ডাঁটিয়াল মানুষ ছিলেন। উচ্চ রক্তচাপও ছিল। যেটা ওদের বংশগতির ধারা। খুব ফর্সা। মধ্যম উচ্চতার। ছিল শুচিবাই। মানে সবসময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি। এমনকি পাশ দিয়ে কাক উড়ে গেলেও অনেক সময় আবার যেতেন স্নানে।

নজিমন নানিকে নিয়ে একটা ঘটনা এখনো মনে হলে একা একা হেসে উঠি।

তখন আমার পাঁচ-ছ বছর বয়স। সঙ্গে থাকত মেজ আর সেজ। সব গুটগুটে বাউন আকৃতির। কিন্তু ফাইল মেনে চলতাম। প্রথমে আমি লিডার – তারপর মেজ – তারপর সেজ … (এর পরেরটা তখন মায়ের গর্ভে। আত্মীয়স্বজন পরবর্তীকালে আমরা বড় হওয়ার পর মাকে সবাই রত্নগর্ভা বলতেন। আসলেও তাই। যদিও সমাজ তাঁকে কোনো পুরস্কার দেয়নি। তবে আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে অনেক অভিনন্দন পেয়ে গেছেন। বাবাকে নিয়ে সবাই ব্যস্ত … মা আসলে পর্দার অন্তরালেই থেকে গেছেন। পুরুষশাসিত সমাজে যা অস্বাভাবিক নয়। আসলে সামন্ত মনোভাব আমাদের মজ্জায় মজ্জায়। শহরে বাস করলেও মনটা গ্রামীণ সংস্কৃতি আবরিত। ক’পুরুষ বা শহরে বাস? কলকাতা এত বছর নাগরিক জীবন সৃষ্টি করেও পরিপূর্ণ গণতন্ত্র নির্মাণ করতে অসক্ষম। পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশে মানসিক পার্থক্য খুব একটা বড় নয়। যদিও ঘটি-বাঙাল দ্বন্দ্বটি আছে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে।

একদিন আমরা ছোট বাগানের পুকুর থেকে তিন ভাই স্নান সেরে ফিরছি। আদুল গা। প্যান্টালুন পরা। হাতে গামছা। বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছি। এই সময় নজিমন নানি ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন, তাঁদের বাঁধানো ঘাটের পুকুরে যাচ্ছেন স্নানে। হাতে তোয়ালে, সাবান ইত্যাদি স্নান-সরঞ্জাম। সরু রাস্তা। আমরা প্রায় সামনাসামনি পড়ে যাচ্ছি। এই সময় হঠাৎ আমার মেজভাই জোর গলায় বলে ওঠে, ওরে দাদারে পেলিয়ে আয় রে নজিমন আসছে … বলে পেছনদিকে দে ছুট। আমরাও সময় নষ্ট না করে তাকে অনুসরণ করি।

আর যাই কোথা! নানি চিৎকার করে বলতে লাগলেন, এ্যাঁ, এতটুকু পুঁচকে বলে কি না নজিমন! দাঁড়া! ধরতে পারলে নোড়া দিয়ে তোর দাঁত ভাঙবো! … বলে গজগজ করতে করতে তিনি স্নানঘাটের দিকে এগিয়ে চললেন।

নজিমন নানির চিৎকারে মা ও নানি দরজায় এসে দাঁড়ালেন। আমরা তখন হাওয়া। চোখের বাইরে। তবে তাঁদের বুঝতে বাকি থাকল না যে আমরা অঘটন একটা ঘটিয়েছি।

নজিমন নানি প্রস্থানের পর আমরা ঘরে প্রবেশ করি। মা বললেন, কী হয়েছিল? আমি কিছু বলার আগেই সেজভাই ঘটনাটা মাকে বলে দিলো।

মা তো ফায়ার।

শুধু নানির মুখে হাসি। কৌতুকটা তিনি উপভোগ করতে থাকেন।

পক্ষ নিয়ে বলেন, ছোট ছেলে … বলে ফেলেছে … এই নিয়ে আর মারধর করতে যাস না। মাকে থামানো মুশকিল। নজিমন নানির ভাইয়ের মেয়ে তো!

নানির কৌতুক মেশানো হাসি শেষ পর্যন্ত সবকিছু মিটমাট করে দেয়।

এরপর প্রতিদিন দুপুরে স্নান করতে বেরোলেই আমাদের হাসির খোরাক জোগাত। আমরাও সাবধান হয়ে যাই নজিমন নানির স্নানের সময় সম্পর্কে। আর যেন তাঁর মুখোমুখি না হতে হয়। বাপরে! নোড়া দিয়ে দাঁত ভেঙে দেবে। বাচ্চা বয়সেই বুড়ো করে দেবে।

ঘরের পেছনে নজিমন নানিদের একটা পেয়ারাগাছ ছিল। গোল গোল পেয়ারা। পাকলে ধবধবে সাদা। একেবারে নজিমন নানির মতো। পেয়ারাগুলি ড্যাবড্যাব করে চেয়ে থাকলেও গাছে ওঠার সাহস পেতাম না। খুব খানদানি পেয়ারা। এটা কাশীর পেয়ারার জাত। ইন্ডিয়ায় কাশীর পেয়ারা বিখ্যাত। যেমন কচকচে, তেমনি মিষ্টি। আর ভালো করে পাকলে পেয়ারার জেলির জন্য উত্তম। আজকে অনেক বড় বড় পেয়ারার উদ্ভাবন হয়েছে। দেশে চাষও হচ্ছে, কিন্তু কাশীর পেয়ারার জবাব নেই। মা অন্নপূর্ণার নির্মিত বলে কথা!

আমার জন্ম তো আর আমার হাতে নেই। বা কারো জন্মই তার হাতে থাকে না। ভিন্ন দুই স্ত্রী-পুরুষ মিলে একজনকে জন্ম দেয়। এটা প্রকৃতির বিধান। সমাজ সৃষ্টির পর তা বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে স্থায়ী রূপ লাভ করে। তৈরি হয় পরিবার। পরিবার সংগঠন, বিবাহ প্রতিষ্ঠান। সমাজে বিয়ে না করে স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে থাকতে পারে না। আজকাল উন্নত দেশে লিভিং টুগেদার প্রতিষ্ঠিত। এদেশে নয়। ভারতের কোনো কোনো বড় শহরে তা পালিতও হচ্ছে। বাংলাদেশে এর চল নেই।

জন্মলাভের তথ্য পেয়ে মাকে ক্ষান্ত দেওয়া গেল না। জানা দরকার, মা-বাবার বিয়ে কী ধারায় হলো। তারা কি প্রেম করত? নাকি মেয়ে দেখা ছেলে দেখার ব্যাপার। যাকে বলে অ্যারেঞ্জড ম্যারেজ।

মাকে ক্ষ্যাপানোর জন্য বলি, আপনি কি বাবার সঙ্গে প্রেম করতেন?

মুহূর্তে মায়ের চেহারা পাল্টে গেল। এত বড় ছেলেকে তো মারতে পারেন না।

শুধু উচ্চারণ করলেন, কী বললে!

আমি নির্ভয়। বাবার সঙ্গে প্রেম করতেন, না লোকে আপনাদের দেখেশুনে বিচার করার পর বিয়েটা হয়।

: তখন তাই তো হতো! প্রেমের কথা বললে কেন?

: কারণ কেউ না কেউ নিশ্চয় প্রেম করে বিয়ে করেছে। তোমাদের বংশে কেউ করেনি?

মা এবার সহজ।

বললেন, হ্যাঁ, আলতাফটা প্রেম করে এক হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেছে।

আলতাফ আমার ছোট নানা শেখ গোলাম হোসেনের একমাত্র ছেলে। মায়ের চেয়ে দু-চার বছরের ছোট হবে। কলকাতায় আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র। মুসলিম ইনস্টিটিউটের জিমে ব্যায়াম করতেন। বলিষ্ঠ দেহ। রং কালো, কিন্তু দেহশ্রীর জন্যে মামা ছিলেন সুপুরুষ। আর ছিল প্রাণখোলা হাসি। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। খেলাধুলার প্রতি ছিল ঝোঁক। মাঠে ক্রিকেট নামাতেন কলকাতা থেকে এলেই। লোকজন না এলে আমরা সুযোগ পেতাম। ব্যাট করতে ভয় লাগত। বল করতাম। মামা হাঁকিয়ে ছক্কা মারতেন। সেই টেনিস বল অনেক দূর যেত। আমরা বল কুড়িয়ে এনে আবার বোলিং শুরু করতাম।

একবার নানার সঙ্গে কলকাতা যাই। তখন আলতাফ মামা আমাকে তাঁদের ব্যায়ামাগারে নিয়ে গিয়েছিলেন। অনেক তরুণ নানারকম ব্যায়াম করছে। কেউ রিংয়ে দুলছে … কেউ করছে প্যারালাল বারের ব্যায়াম … মামা আমাকে বিভিন্ন ব্যায়ামের নাম বলে যেতে লাগলেন। সবাই ফুলফ্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি গায়ে। ব্যায়ামপুষ্ট যুবকদের দেখে খুব ভালো লাগছিল। আর ভাবছিলাম, এরকম সুযোগ এলে আমিও ব্যায়াম করব।

আলতাফ মামার একমাত্র বোন আসগারি খালা মামার চেয়ে বছর ছ’র ছোট। রং মামার মতো। নানি আম্পা বেগম বেশ ফর্সা। ভাইবোন কেউ নানির রং পায়নি।

গোলাম হোসেন নানার বাড়িটি নতুন তৈরি। তিনতলা। ওপরের ছাদটি আবার নৌকোর ছাউনির মতো। লোকে তাই বলাবলি করত … কবর বানিয়েছে। নানা-নানির মন খারাপ হতো। তাদের বাড়ির অদূরে পশ্চিমডাঙ্গা – মানে কবরস্থান – আর সব কবর অমনি দেখতে। নানা-নানি নতুন কিছু করতে গিয়ে গ্রামের লোকের কাছে ফেঁসে গেলেন।

ছোট নানার ঘরের সামনে ছোট একটা পুকুর। পুকুরপাড়ে কলাগাছের সার। মাঝে মাঝে নারকেল গাছ। সবই নবীন। পাতা ছড়িয়ে পাড় ছেয়ে আছে।

সবচেয়ে ভালো দিক হলো, পুকুরটা ছোট হলে কী হবে খুব গভীর করে কাটা। জল কালচে। টলটলে। একেবারে কাকচক্ষু। সানবাঁধানো ঘাট। সব মিলিয়ে বড় মনোহর একটা ভবন ও অঙ্গন ও পুকুর। বলা চলে আদর্শ।

মামাদের মধ্যে আলতাফ মামা ছিলেন সবচেয়ে জীবন্ত। ব্যায়ামপুষ্ট শরীর, মুখে হাসি, সাদা দাঁতের পাটি ঝকমক করছে। প্রায়ই বাইসেপ্স্ ফুলিয়ে বলতেন, কেউ কিছু করলে মেরে গাম্বা তুড়ে দেবো।

গ্রাম ছাড়িয়ে অন্য জায়গায় মামাদের ধানিজমি ছিল। অনেক সময় ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে গরমিল হলে মামার ভয়ে সবাই চেপে যেত। বর্গাচাষিরা ভুল হিসাব দেওয়ার সাহস পেত না।

গাম্বা তুড়ে দেব – এটা ছিল মামার যখন-তখন উচ্চারণ। আসলে কথাটা কলকাতার বিহারি জনগোষ্ঠীর। খাম্বা জানি, গাম্বার অর্থ বুঝতে পারি না। খাম্বা যদি খুঁটি হয় গাম্বা মানে মোটা বা স্তম্ভজাতীয় কিছু হবে।

একবার অবশ্য একটা দুর্ঘটনার কথা কানে এসেছিল। দূরের কোনো এক গ্রামে চাষিদের সঙ্গে বচসা মারামারির রূপ নেয়। আর মামাকে সবাই মিলে মুগুর দিয়ে পেটায়। খবর ঝামটিয়ায় পৌঁছতেই নানি তাঁর কৃষকদের পাঠান। তারা বাঁশের চৌদোলা করে মামাকে গ্রামে নিয়ে আসে এবং চিকিৎসা দেওয়া হয়। অল্পের জন্যে তিনি সেবার প্রাণে রক্ষা পান। তারপর জীবনে মামার সঙ্গে আর দেখা হয়নি। তার সেই গাম্বা তুড়ে দেব আস্ফালনের কথাও আর শুনিনি।

আলতাফ মামার বোন আসগারি খালা পরবর্তীকালে কংগ্রেসের ঝামটিয়ার মহিলা সমিতি-প্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন। কাগজেও এ-সংবাদ ছাপা হয়েছিল। খালা আমাকে তা দেখিয়েছিলেন। সেটা অবশ্য অনেক পরের কথা।

ছোটবেলায় আমার বয়স তখন সাত হবে। একদিন

আসগারি খালা পশ্চিম দিকের পুকুরপাড় থেকে আমাকে ডাক দিলেন।

আমি বাকুল থেকে বেরিয়ে আসতেই বললেন, বাগানের দিকে এসো।

খালার বয়স তখন বারো-তেরো। আমি সাত-আট। বাগানে দেখা করে, আমরা হাত ধরাধরি করে বড় বাগানের দিকে যেতে থাকি। মাঝখানে একটা বড় পীরফুল গাছ। এই গাছ বাংলার আনাচে-কানাচে দেখা যায়। বসন্তে শিরীষ ফুলের মতো সাদা ফুল। এই গাছতলায় হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবাই মানত করে ঘোড়সওয়ার সমেত গাজীর মূর্তি দান করত। গাছতলায় অনেক মূর্তি জমা হতো। তবে মাঝারি আর বড় বান হলে গাছের গোড়ায় জল উঠত। পলি পড়ে ঢাকা পড়ে যেত। কিছু দেখাও যেত।

আশপাশ বা মাঠে কেউ নেই।

আসগারি খালা আমাকে এই গাছতলায় দাঁড়াতে বলে আমার প্যান্টালুন খুললেন। তারপর ইলাসটিকঅলা প্যান্টালুন মাথায় পরিয়ে দিলেন। আমি তখন ন্যাংটো। কেন করছেন জানি না। এরপর কোন দৃশ্য অবতীর্ণ হয়েছিল আমার কিছুই মনে নেই। বড় হয়ে আমি দৃশ্যটির পূর্বাপর অনেকভাবে পরিপূর্ণ করতে চেয়েছি, কিন্তু পারিনি। মনে হয় আমার বালক বয়সের মস্তিষ্ক তখনো পূর্ণতা পায়নি এটা মনে রাখার জন্যে। তাই চিত্রটি সব সময় খণ্ডিত রয়ে গেছে। কোনোমতেই জোড়া দিতে পারিনি।

যাই হোক আমার বাবা-মায়ের জোড় না লাগলে আমার জন্মলাভ হতো না। তাই সেই কথায় আসা যাক। আমি শুধু জানতাম যে, বাবা-মায়ের ম্যাচ মেকার আমার বড় খালু শেখ তাজম্মল হোসেন।

খালু ঝামটিয়ার পাশের গ্রাম খাজুরদহর বাসিন্দা। তাঁর সঙ্গে বড় খালা মোমেনা খাতুনের বিয়ে হয়।

মেজ খালার বিয়ে হয়েছে ঘরে ঘরে। মানে আমার নানাদের মধ্যে পালক বড় নানার ছেলের সঙ্গে মেজ খালা সাহিদা খাতুনের বিয়ে। আর উল্টোটা হলো আমার একমাত্র মামা, যিনি ভাইবোনদের মধ্যে প্রথম সেই শেখ আবদুল করিমের সঙ্গে বড় নানা সাঈদুর রহমানের একমাত্র কন্যা হালিমা খাতুনের বিয়ে হয়। আর মেজ খালা সাহিদা খাতুনের বিয়ে হয় সাইদুর রহমানের প্রথম পুত্রসন্তান শেখ আলী আকবরের সঙ্গে। এইভাবে ভাইবোন বদলা-বদলি হয়েছে। আকবর খালু লাভবান হয়েছেন। তিনি কালো, স্বল্প উচ্চতা, ভুঁড়ি ছিল … এদিকে আমার মেজ খালা শুধু তাঁর তিন বোনের মধ্যে নয়, দক্ষিণপাড়ার সবচেয়ে সুন্দরী। ঠকেছেন আমার মামা। তিনি ছ’ফুট উচ্চতার মানুষ। খুব ফর্সা, সুদর্শন। ছিলেন ব্রিটিশ সেনাদলের সদস্য – সামরিক পোশাকে তাঁকে ব্রিটিশ বলে ভ্রম হতো। তাঁর ভাগে পড়ল বেঁটেখাটো, কৃষ্ণকায় অসুন্দর মামি হালিমা খাতুন। মুসলিম পরিবারে আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই বিয়ের চলটি তখন প্রায় রীতি ছিল। যাকে বলে এনডোগেমি বা অন্তর্দলীয় বিবাহ। ঠিক এর বিপরীত ছিল সনাতনধর্মীদের মধ্যে। সেখানে আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে হতো না, যা নৃতত্ত্বের ভাষায় এক্সোগেমি বা বহির্দলীয় বিবাহ।

সেজ নানা শেখ আনোয়ার আলী ছিলেন শ্যামলা, মধ্যম উচ্চতার, গোলগাল আর বংশধারা ধরে ভুঁড়ি আর টাকা। নানা দু-বিয়ে করতে বাধ্য হন। কারণ প্রথম নানি যেমন ছিলেন কৃষ্ণকায়, তেমনি মোটা। তবে মুখশ্রী ছিল সুন্দর। আর কণ্ঠটা ছিল সুরেলা। তবে তাঁর সন্তানসন্ততি না হওয়ায় তিনি নিজ চাচাতো বোনের সঙ্গে স্বামীর বিয়ে দেন। এই দ্বিতীয় নানি একহারা, ফর্সা, সুন্দরী বলা চলে। এঁদের মধ্যে খুব ভাব ছিল। দু-বোন ছিলেন অন্তরঙ্গ। আমার এই দ্বিতীয় নানির প্রথম তিন মেয়ের পর এক পুত্রসন্তান জন্মায়। বংশরক্ষার কাজটা সাফল্য পায়। এই মামা শ্যামলা, পাতলা, নাতি-উচ্চতার – নাম শেখ আবদুল আলী।

আমার বাবা-মায়ের বিয়ের ঘটক ছিলেন বড় খালু বা মেসো শেখ তাজম্মল হোসেন।

বড় হয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা হতে তিনি বিশদভাবে বলেছিলেন ব্যাপারটা।

তিনি বলেন, দ্যাখো বাবা, তোমার মায়ের জন্যে আরো প্রস্তাব এসেছিল।

: তাই!

: হ্যাঁ। তোমার মা তখন কলকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলের ক্লাস সেভেনের ছাত্রী। এই সময় মেয়েরা হঠাৎ করে বেড়ে ওঠে। কলাগাছের মতো। তোমার মা ফর্সা, চোখে লাগার সব গুণ রয়েছে। নুরুল ইসলাম বলে এক ডাক্তার ছেলে প্রস্তাব দেয়। আমি তো খুব খুশি। ছেলেটা ভালো ছাত্র ছিল। বেশ লম্বা। গায়ের রং অবশ্য চাপা। আমার খুব ইচ্ছা ছিল এই ঘরে তোমার মায়ের বিয়ে হোক।

: মানে আপনি আমার বাবা পাল্টাতে চাচ্ছিলেন!

খালু হাসতে হাসতে বললেন, কিন্তু বিধি বাম। তোমার নানা এক কথায় না করে দিলেন।

: কারণ?

: ছেলে বাঙাল।

: কোথায় ছিল বাড়ি?

: চট্টগ্রাম।

আমার আর চিনতে বাকি রইল না যে, ইনি চট্টগ্রামের বিখ্যাত চিকিৎসাবিদ নূরুল ইসলাম। পাকিস্তান ও বাংলাদেশে যাকে লোকে একডাকে চিনত।

ঘটনাটা জেনে আমি মনে মনে খুব হাসি।

দেশ ভাগ হওয়ার পর আমরা বাবার চাকরিস্থল চট্টগ্রামে আসি। ডাক্তার নূরুল ইসলাম আর বাবা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারটা উভয়েই জানতেন কি না তা আমার জানা হয়নি। ডাক্তার নূরুল ইসলাম চাচার বাড়িতে আমি অনেকবার বাবার সঙ্গে গেছি। দুজনে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

১৯৯৮ সালে মার্চ মাসের ২৭ তারিখ বাবা সকালে অসুস্থ হয়ে বাথরুমে পড়ে গেলেন। অচেতন। সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

২৮ তারিখ আমি হাসপাতালে বাবার সব রিপোর্ট জানার জন্যে হাজির। হাসপাতালে ঢোকার মুখেই নূরুল ইসলাম চাচার সঙ্গে দেখা। আমি তখন ঢাকা বিশ^বিদ্যালয়ের চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক। জিজ্ঞেস করি, চাচা, কী দেখলেন?

বললেন : তোমার বাবার বাঁ সাইডের ব্রেনের ভেতরে প্রায় সিক্সটি পার্সেন্ট নিউরন ডেড। একে বলে ইনফার্কশান। ব্রেন সেলস্ আর ডেড।

: রিকভার করার চান্স আছে?

: দেখা যাক …

আমার মনে হলো তিনি পুরো খুলে বললেন না।

কথাটা বলেই তিনি চলে গেলেন।

চিকিৎসার ব্যাপারে আমাদের কোনো চিন্তা ছিল না। হাসপাতালের পরিচালক কর্নেল আবদুর রহমান সিদ্দিকী বাবার সরাসরি ছাত্র। ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলেন। তাছাড়া সিদ্দিকী নিউরোলজিস্ট। আমার সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে। পঁয়তাল্লিশ দিন রোগের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্রীতদাসের হাসির স্রষ্টা পরপারে চলে গেলেন। অতীতের কথা বলতে গিয়ে কখন নিকটঅতীতে পৌঁছে গেছি! এটা হতেই পারে।

বাবাকে হাসপাতালে ভর্তি করে বাড়ি ফিরে সব অভিধান ঘাঁটি, কিন্তু ইনফার্কশান শব্দটি খুঁজে পেলাম না। বুঝলাম এটা চিকিৎসাবিজ্ঞানের জার্গনের ভাষা। সাধারণ শব্দ নয়।

কথায় আছে না, জন্ম-মৃত্যু-বিয়ে সবই কপালের লিখন। ব্যাপারটা আমার কাছে খুবই বস্তুবাদী ধারণা বলে মনে হয়।

মা-বাবার বিয়ে, আমার জন্ম … সবই সেই ধারায় প্রবাহিত। আর দশজনের যা আমার ক্ষেত্রেও তাই। আমার অস্তিত্ব সেই প্রবাহের একটি বিন্দু মাত্র।

বড় খালু তাজম্মল হোসেন খুবই সংসার-অভিজ্ঞ ব্যক্তি। বাঙাল বাতিল হলো তো এবার ঘটির পালা। আমাদের সবলসিংহপুরের ঝামটিয়া থেকে দূরত্ব হবে উনিশ-বিশ কিলোমিটার। দু-জেলা পাশাপাশি। দুটিরই প্রান্তভাগ।

যেভাবেই হোক বড় খালুর কাছে বাবার খবর পৌঁছায়। আর জানতে পারেন, তিনি খুব মেধাবী ও গরিব ঘরের সন্তান। তাই তাঁর কাজ শুরু হয়ে গেল। দু-পক্ষের মতামতের মাধ্যমে শেখ আজিজুর রহমানের বিয়ে হয়ে যায়। কন্যা সালেহা খাতুন সপ্তম শ্রেণির ছাত্রী। বয়স মাত্র তেরো। আজকের নিয়মে যা সম্ভব হতো না। এখন মেয়েদের আঠারো আর ছেলেদের একুশ বছর হতে হবে বিয়ে করতে হলে। না হয় উভয় পক্ষের মা-বাবার হবে জেল-জরিমানা।

মা-বাবার বিয়ে হয় ১৯৩৮ সালের আগস্ট মাসে।

নিজের কথা বলতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মা-বাবার বিয়ের কথাই বলে গেলাম।

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.