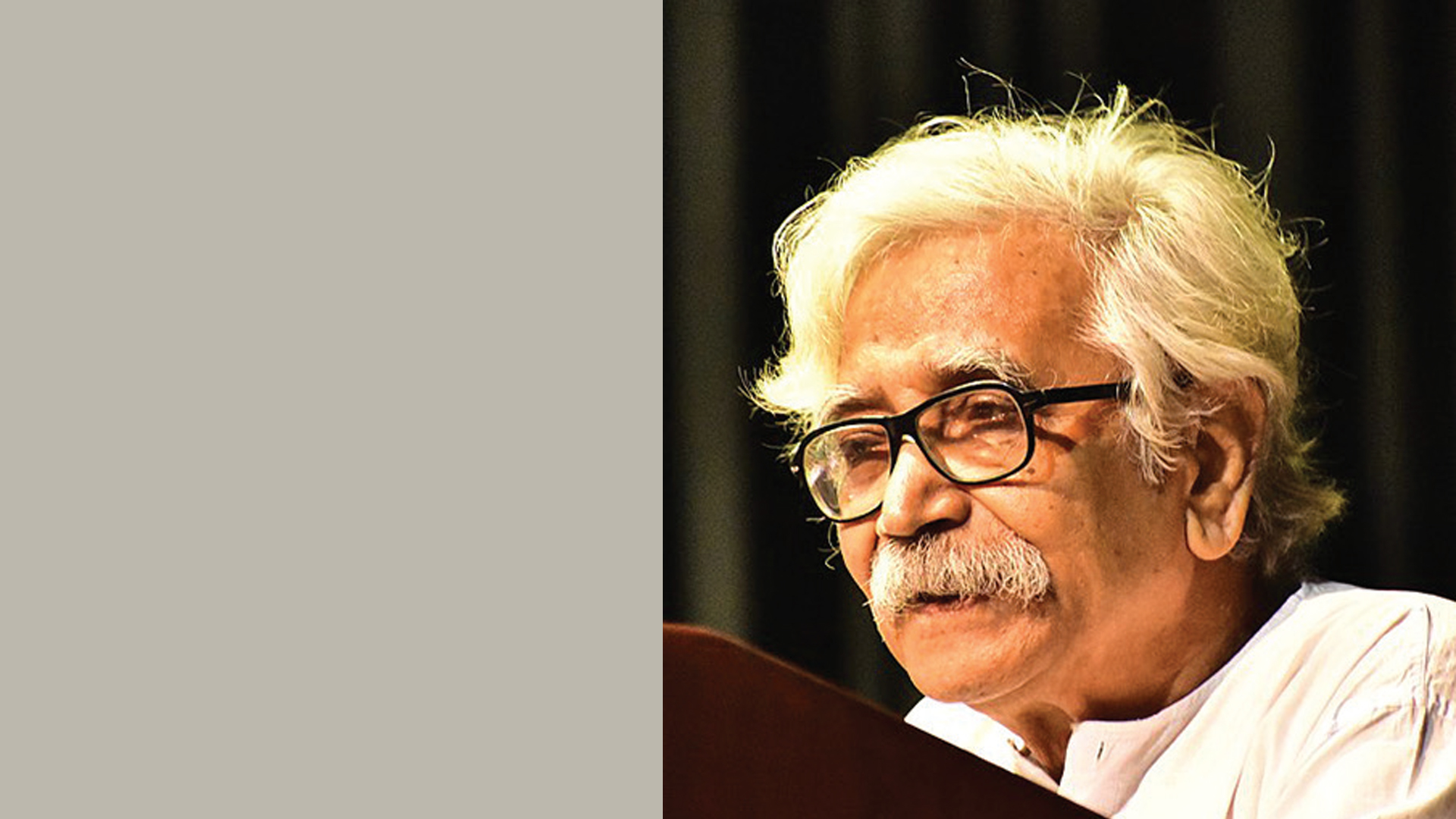

অধ্যাপক অমিয় দেব তুলনামূলক সাহিত্যের যশস্বী শিক্ষক। দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছেন যাদবপুর বিশ^বিদ্যালয়ের তুলনামূলক ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে। তাঁর হার্দ্য, অনুভববেদ্য বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি সাহিত্য সমালোচনার নৈর্ব্যক্তিক ঘরানার গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন, যা বিশ্লেষণের পাশাপাশি নিরন্তর পাঠকের সাহিত্যপাঠের পদ্ধতিকে প্রশ্নে তাড়িত করে এবং সাহিত্যের সঙ্গেই বিভিন্ন সাংস্কৃতিক উপাদানকে সম্পৃক্ত করে নেয়। বুদ্ধদেব বসু ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে নিয়ে তাঁর লেখা জীবনীগ্রন্থ বাংলা জীবনীসাহিত্যের ধারায় সমৃদ্ধ সংযোজন। রবীন্দ্রসাহিত্য ও আধুনিক বাংলা কবিতা নিয়ে মৌলিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ ছাড়াও সম্পাদনা ও অনুবাদে সিদ্ধহস্ত অধ্যাপক দেব। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনা সংকলনের সম্পাদনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। পাশাপাশি ইউরোপীয় এবং একাধিক ভারতীয় ভাষা থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রচনার অনুবাদ করেছেন। যে কয়েকটি কাজের জন্য তাঁর সমালোচক পরিচিতি আন্তর্জাতিক মানববিদ্যাচর্চায় বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছে তা হলো : কম্পারেটিভ লিটারেচার : থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিস (শিশিরকুমার দাশের সঙ্গে), রিনিউয়াল অব সং : রেনোভেশন ইন লিরিক কনসেপশন অ্যান্ড প্র্যাকটিস (with Earl Roy Miner), এপিক অ্যান্ড আদার হায়ার ন্যারেটিভস : এসেজ ইন ইন্টারটেক্সুয়াল স্টাডিজ (with Steven Shankman), টেগোর অ্যান্ড চায়না ইত্যাদি। বাংলা গ্রন্থ : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, দুই তিরিশে : অক্টোবর-নভেম্বর সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু, কী ফুল ঝরিল, মহিম রুদ্রের মৃত্যু ও অন্যান্য।

প্রথম ছেলেবেলার কথা কিছুই মনে নেই। পরবর্তী কিছু স্মৃতির কথা এদিক-ওদিক বলেছি; কিন্তু যে-অভিজ্ঞানে আমি চিহ্নিত হয়ে আছি তা কীভাবে অর্জন করেছিলাম, জানি না। পাসপোর্টে বরাবর লিখে এসেছি ÔBurnt mark on right footÕ। পরে শুনেছি, ছুটতে গিয়ে গরম ছাইগাদায় পা দিয়ে ফেলেছিলাম। কেন ছোটা, কী ঘটনা, তার একটা বিবরণ হয়তো সম্ভব, তবে তা আমার স্মৃতির বাইরে। খুব কি দুরন্ত ছিলাম? নাকি একটু একলসেঁড়ে – কনিষ্ঠ সন্তানের আপ্তগরজ? শুনেছি, অনেক কষ্টে আমার ক্ষত সারিয়ে তোলা হয়। একটা ‘ফোঁড়া’ কেটে (অন্য ‘ফোঁড়া’ তো অনেক পরের – আমার ছেচল্লিশ বছর বয়সের – যখন পিজিতে চারদিন কোমায় ছিলাম যদিও শেষ পর্যন্ত স্বপ্নের বাঘ বলল সে আমায় খাবে না)। সেই কারণেই কি না জানি না, নাকি এমনিতেই একটু দুর্বল ছিলাম বলে, এবং [অন্তত দৃশ্যত] শান্তশিষ্ট, আমার এক মাসির দুর্বার স্নেহ আমি পেয়েছিলাম। আমার মার মামাতো বোন তিনি, গৃহবধূ হয়েও দৃপ্তিময়ী। থাকতেন মুখ্যত শিলং-এ – স্বামী আইনজীবী। তাঁর ডাকেই আমি প্রথম শিলং বেড়াতে যাই। কাঠের মেঝেওলা বাড়ি দেখি। দেখি ফায়ারপ্লেসও। মেসোমশায়ের চেম্বার কয়েক সিঁড়ি নিচে – শিলং-এর অনেক বাড়িই এমনি উঁচু-নিচু (এই প্রথম দেখছি, পরে তো জলভাত হবে)। মেসোমশাই চলে গেলেন কিছুদিন পর। কিন্তু বৈধব্য মাসিমার ব্যক্তিত্ব হরণ করেনি। মোহনানন্দ স্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন, কিন্তু ভক্তিতে কাতর হয়ে পড়েননি। তাঁর মৃত্যুর আগে বেহালায় তাঁর এক ছেলের বাড়ি গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলাম বটে, কিন্তু আমি তখন অন্য মানুষ। এতদিন পরে আজ ঊননব্বইতে তাঁর কথা খুব মনে পড়ছে হঠাৎ। কিছুই হারায় না।

ভাত খেয়েছি বরাবর পিঁড়িতে বসে। আলাদা খাবার জায়গা ছিল না, রান্নাঘরেই খেতাম। রান্না হতো তোলা উনুনে, কাঠের আগুনে। কয়লা দেখিনি। কবে থেকে টেবিলে বসে খেতে শিখলাম? শিলং বেড়াতে গিয়ে মাসির বাড়িতে? কিন্তু তা হলেও তো মাত্র কয়েক দিনের ব্যাপার; ফিরে এসে যথারীতি পূর্ববৎ। তাছাড়া, একান্ন সালে যখন সিটি কলেজসংলগ্ন রামমোহন হস্টেলের বাসিন্দা, তখন মস্ত খাবার ঘরে মেঝেতে পাত পেড়ে খেতাম। এবং খাবার এসে থালায় পড়তে দেরি হলে যে অনেকে মিলে বাটি বাজাতাম – সেই গল্প আগে বলেছি। যাদবপুরে পড়বার সময় যে-হস্টেলে ছিলাম সেখানে ব্যবস্থা যতদূর মনে পড়ছে নিচু বেঞ্চি উঁচু বেঞ্চি। লাউডন স্ট্রিটে টগর হকের অতিথি থাকাকালীন খেতাম বাইরে – সেই উঁচু-নিচু ব্যবস্থা, কখনো-সখনো হয়তো টেবিল-চেয়ার। তাহলে কি ৭২ হিন্দুস্থান পার্কে ভালো-বাসা বাড়িতেই পাকাপাকি খাবার টেবিলে বসে খেতে শুরু করলাম? রাধারানী দেবী-নরেন্দ্র দেবের কাছে এ আমার আরেক ঋণ।

ওষুধ বলতে একসময় বুঝতাম হোমিওপ্যাথি দানা বা গুলি। বস্তুত আমার এক প্রথম স্মৃতি বাড়ির বান্ধব সেই ডাক্তারকে নিয়ে। নাম রোহিনীবাবু। ধুতি-শার্ট। পেটের অসুখ করলে থানকুনি পাতার ঝোল বরাদ্দ। সর্দিকাশির কোনো ওষুধ বোধহয় ছিল না, প্রকৃতিপরবশ হয়েই থাকতে হতো। তবে জ¦র হলে অবশ্যই শিশিতে দাগকাটা মিক্সচার। বাধ্যতামূলক অ্যালোপ্যাথি। শৈশবে-বাল্যে কি কম খেয়েছি? মিক্সচার ব্যাপারটা কবে উঠে গেল? তা বানাতেন কম্পাউন্ডারেরা। ডাক্তার খালি প্রেসক্রিপশন লিখে দিতেন, তাকে সেব্য ওষুধের রূপ দিতেন কম্পাউন্ডার। বৈদ্যকুলে এই প্রজাতির আর প্রয়োজন রইল না যখন বাজারে এলো রোগহর সব মোড়কে বাঁধা বড়ি – এই রোগের এটা, ওই রোগের ওটা, নানা রোগের নানান বড়ি। ডাক্তারের কাজ রোগ নির্ধারণ (তার জন্য রক্ত বা মলমূত্র পরীক্ষার বা বুকের বা মাথার বা তলপেটের বা অস্থিগ্রন্থির ছবি নেওয়ার দরকার হতে পারে) এবং যথাযথ বড়ি নির্ণয়; বড়ির কাজ রোগহরণ। কম্পাউন্ডারের কী কাজ এইখানে? তিনি বরং ওষুধের দোকানে গিয়ে বড়ি বেচুন। আমি বোধহয় শেষ দাগকাটা শিশির মিক্সচার দেখি বছর চল্লিশেক আগে। তাছাড়া, আগে যেমন পাড়ার মোড়ে মোড়ে ডাক্তারের চেম্বার ছিল, এখন তা কোথায়? আছে হাসপাতাল বা নার্সিং হোম বা ক্লিনিক, যেখানে ইনডোর বা আউটডোর রোগীর লাইন পড়ে। তবে হোমিওপ্যাথ এখনো কেউ কেউ বোধহয় চেম্বারে বসেন এবং একজন কম্পাউন্ডারও থাকেন তাঁর সঙ্গে।

তোলা জলে বা কল খুলে ঝাঝরির তলায় চান ছেলেবেলায় করিনি। একটা পুকুরের স্মৃতি আছে যেখানে হয়তো-বা সাঁতারও শিখেছিলাম। কিন্তু পুকুরঘাটে নামার আগে কি টিউবওয়েলের তলায় মাথা পেতে চান করতে হতো না? বস্তুত, একটা টিউবওয়েল দেখতে পাচ্ছি স্মৃতিতে যার চৌহদ্দি খানিক কলতলার মতো। কলের জল আমরা ছেলেবেলায় পাইইনি। সে অনেক পরের কথা ওই মফস্বলি শহরে। যেমন বিজলিবাতিও। শহরে একদা এলেও সর্বত্র বিস্তার পেতে সময় লেগেছিল। ছেলেবেলায় পড়েছি হারিকেনের বা লণ্ঠনের আলোয়। যুদ্ধের সময়কার ব্ল্যাকআউটে তাই একটা ভয়ানক বিপত্তি হয়নি, সলতে নামিয়ে রাখলেই হতো। রান্নাঘরে যে-কুপি জ¦লত তারও সলতে ওঠানো-নামানো যেত। সাধারণ সময়ে উৎসব প্রাঙ্গণে হ্যাজাক জ¦লতে দেখেছি। বিজলিবাতি যখন এলো পাড়ায়, তখন প্রথম সারবেঁধে পরপর খুঁটি বসল খানিকটা দূর থেকে। তা গুনে যাওয়া এক খেলা ছিল আমাদের বালকদের। তারপর ওই খুঁটি জুড়ে জুড়ে তার বাঁধা হলো। তার জোড়া হলে আরেকটা খেলা হলো খুঁটিতে খুঁটিতে কান পেতে অনুরণন শুনে বেড়ানো। অতঃপর বাতি বসল সম্ভবত একান্তর খুঁটির কাঁধে কাঁধে। মন ভরে রাখার এক বিশদ প্রক্রিয়া। সকলেই যে সঙ্গে সঙ্গে তাদের নিকটবর্তী খুঁটি থেকে তার টেনে বিজলি নিয়ে নিতে পারলাম তা নয় – আর্থিক সংগতির প্রশ্ন ছিল। যারা পারলাম তাদের বাড়িতে সুইচ টিপে আলো জ¦ালানো-নেবানোর চমক চলল প্রথম কিছুদিন। সেইসঙ্গে লণ্ঠন থেকে বিজলিত ‘উন্নয়নে’ অভ্যস্ত হওয়া। আস্তে আস্তে আমরা বিজলিরই প্রজা হয়ে গেলাম।

বাড়িতে বাথরুম বলতে কিছু ছিল না, একটা ঘরো জায়গামতো ছিল যেখানে প্রকৃতির প্রথম ডাকে সাড়া দেওয়া যেত। তাছাড়া সেখানে বাড়ির মেয়েরা তোলা জলে চান করতেন। প্রকৃতির দ্বিতীয় ডাকের জন্য ছিল খাটা পায়খানা। টিউবওয়েল-তলা পেরিয়ে তাতে যাওয়া যেত। তখনই কি পড়েছিলাম – না, নিশ্চয়ই অনেক পরে – ‘কে বলে তোমারে বন্ধু অস্পৃশ্য অশুচি/ শুচিতা ফিরিছে সদা তোমার পিছনে/ তুমি আছ গৃহবাসে তাই আছে রুচি/ নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে’? অথচ ছেলেবেলা, দূর থেকেও তাদের কখনো মদ খেয়ে নিজেদের মধ্যে হল্লা করতে দেখলে, ভয় পেতাম।

আমার সেজদা (পরে পূর্ব পাকিস্তানের জেলখাটা কমিউনিস্ট অনন্ত দেব, যিনি সিলেট জেলের এক দীর্ঘ অনশনে শামিল ছিলেন এবং রাজশাহী জেলের খাপড়া ওয়ার্ডে মেরুদণ্ডে লাঠি খেয়েছিলেন) তখনই খানিক অকুতোভয় ছিলেন। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু কেউ কেউ নিম্নবিত্ত। গোপেশ মালাকার-এর কথা মনে আছে, একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটতেন। (আমাদের পাড়ার পেছনে এক মুসলমান মেছো বস্তি ছিল। তা সেজদার অধিগম্য। পরে ১৯৫০-এর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় আমরা তিনঘর হিন্দু তাদের অভয় না পেলে হয়তো একলপ্তে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম।) সেই দাদা তাঁর ছেলেবেলাতেই বড়ো বড়ো গাছে চড়তে পারতেন। পাড়ার মোড়েই ছিল এক মস্ত জামগাছ। একবার বুঝি তার মগডালে উঠেছেন। তা দেখে আমাদের এক দূরসম্পর্কের মামা, হেমচন্দ্র, এসে মাকে নালিশ করেছিলেন, কুসুম ও কুসুম, দেখে এসো তোমার ছেলে কী করছে! এই ছেলে যে পরে তাঁর মায়ের মুখ কী উজ্জ্বল করতে যাচ্ছেন তার কোনো বোধ সেই হেমমামার ছিল না। অমন বড়ো গাছে নয়, একটু সহজসরল গাছে আমিও একসময় চড়তে শিখি। তিন ডালের সন্ধিতে যেখানে একটু আসনমতো তৈরি হয়েছে, সেখানে বসে আয়েশ করতেও শিখি। সাঁতার, গাছে ওঠা ও সাইকেল চড়া – এই তিন কৃতি মফস্বলি ছেলেদের থাকবার কথা। সাইকেল কেনা মোটেই সহজ ছিল না, কিন্তু সাইকেল চড়তে শেখা তেমন কঠিন ছিল না। কারণ পুরুষ আত্মীয়স্বজন কেউ আমাদের বাড়ি এলে বেশিরভাগই সাইকেলে চড়ে আসতেন। কী করে সেই সাইকেল ধার নিয়ে, সিটের তলায় প্যাডেল করতে করতে সাইকেল চড়তে শিখে যাই, সেই গল্প অন্যত্র করেছি। সময় কিছুটা লেগেছিল বটে, কিন্তু শিক্ষাটা নিতান্তই প্রয়োজনীয় ছিল। কারণ ওই শহরে তখন সাইকেল-রিকশা ছাড়া অন্য পরিবহন ছিল না। আর রোজ রোজ সেই ভাড়া না গুনে, নিজস্ব সাইকেল জোগাড় করা ছিল ব্যবহারিক বুদ্ধির কাজ। অবশ্য আমার শহরে আমার সাইকেল-আরোহী হবার অবকাশ ঘটেনি, কেননা স্কুল শেষেই আমি কলকাতা পাড়ি দিই। আর স্কুলে বরাবর হেঁটে গেছি। যদিও মাস্টারমশাইরা কেউ কেউ সাইকেলে চড়ে আসতেন, ছাত্ররা সাধারণত হাঁটত। বলছি এক মফস্বল শহরের কথা; বলছি সাত দশকেরও বেশি আগের কথা।

আমি যে পাঠশালায় পড়েছিলাম তা আগে বলেছি। আমাদের পাঠশালা কেমন ছিল তারও আভাস দিয়েছি। যা বলিনি তা সেøট-পেনসিলের গল্প। অক্ষরজ্ঞানের তা ছিল ধাত্রী। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে পাঠশালায় যেতে হতো তা সঙ্গে করে। সেøটে লিখতে শেখার মস্ত সুবিধে এই যে, মুছে মুছে বা ভুল শুধরে শুধরে শেখা যায় (যেনবা এখনকার কম্পিউটার স্ক্রিনের মতো), খাতায় লিখে যা হবার নয় – খালি কাটাকুটি করে যেতে হবে। বস্তুত, খাতা-কালি-কলমের ব্যবহার এলো একটু পরে। আর কলম গোড়ায় ছিল খাগের। কালি তৈরি হতো মুখ্যত নীলকালির বড়ি জলে গুলে নিয়ে। হস্তাক্ষর গড়ে তুলতে খাগের কলম ছিল সত্যিই অতুলনীয়। নিবের কলম পরের ধাপের। ফাউন্টেন পেনে পৌঁছতে পৌঁছতে রাত কাবার হয়ে যাবে। বর্ণপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাপরিচয়ও হতে লাগল – এক দুই তিন গুনতে শিখলাম, শিখতেও শিখলাম। তারপর ধাপে ধাপে যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ। সেøটে লিখে ইত্যাদি সব অঙ্কের পাশাপাশি একটু একটু মানসাঙ্কও। পাঠশালার দান।

ছেলেবেলায় আমি খেলাধুলোয় বেশ পিছিয়ে ছিলাম। তা কি স্বাস্থ্যের কারণে, নাকি উৎসাহের অভাবেও? দৌড়তাম, কিন্তু অন্যদের সঙ্গে পেরে উঠতাম না। কপাটি বা ডাংগুলিতেও নিম্নমানের। একটু বড়ো হয়ে ফুটবল হয়তো কালেভদ্রে খেলেছি, কিন্তু ভলিবল বা বাস্কেটবল নয়। তবে সঙ্গী পেলে যে ডিঙিনৌকো বাইতে পারতাম, সে-গল্প অন্যত্র করেছি। বুড়ির ঘর বানাবার গল্পও করেছি। একেবারে ঘরকুনো ছিলাম না। ছিপ ফেলে মাছ ধরার ব্যর্থ চেষ্টাও এক-আধবার করেছি। পাড়ার সব রাস্তাই তখনো মাটির, খালি পায়ে হেঁটে বেড়াতে অসুবিধে হতো না। চটি পরতে শিখলাম বেশ পরে। জুতো বোধহয় প্রথমবার শিলং বেড়াতে যাওয়ার সময়। ফিরে এসে পরিহার করতে দেরি হয়নি। তবে আঠারো বছর বয়সে যে-জুতো পরে কলকাতার ট্রেনে চাপলাম তা অপরিহার্য হয়েই থাকল। অবশ্য তার অনেক আগেই আমার ছেলেবেলা সাঙ্গ হয়েছে।

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.