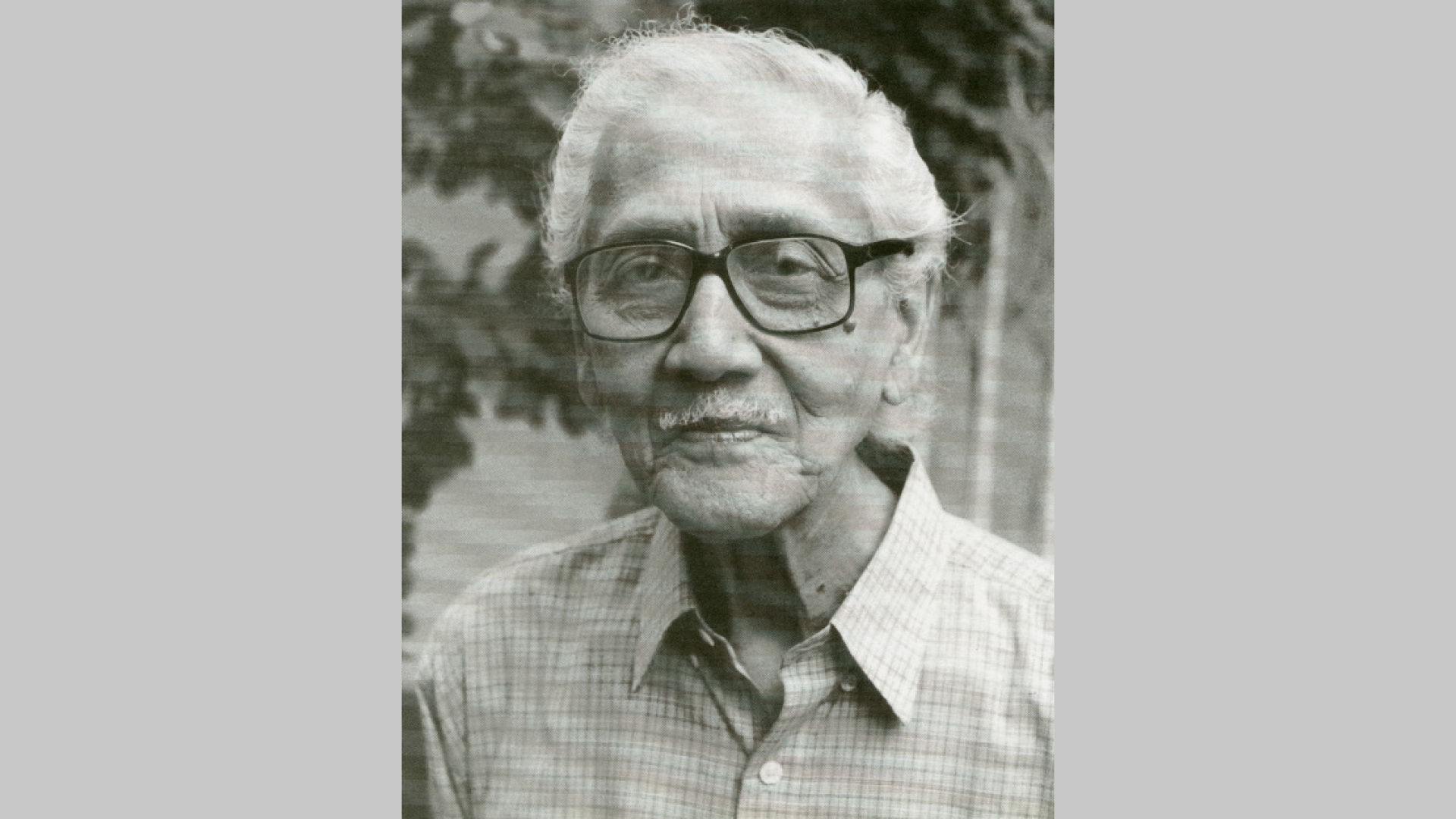

(২৩শে জুন ১৯২২-২০শে মে ২০১২)

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : মতিন রায়হান

প্রসঙ্গকথা

সফিউদ্দীন আহমেদের জন্ম কলকাতার ভবানীপুরে। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী এক সাক্ষাৎকারে তাঁর সম্পর্কে বলেছেন : ‘তাঁর পায়ের নিচে বসে ছবি আঁকা শিখেছি। তিনি আমাদের শিল্পকলার পুরোধা ব্যক্তি। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন গ্রামে জন্মেছেন, সফিউদ্দীন আহমেদ চিরকাল শহুরে মানুষ। তবু দুজনেরই একটি জায়গায় মিল ছিল, তা হলো – তাঁরা তাঁদের কাজে বাংলাকে তুলে ধরেছেন। তাঁদের দুজনের সঙ্গে ছিলেন কামরুল হাসান, আনোয়ারুল হক, শফিকুল আমিন; তাঁদের কল্যাণেই আজ শিল্পী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছি।’ কাইয়ুম চৌধুরীর এই সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন থেকেই সফিউদ্দীন আহমেদের শিল্পীসত্তা ও ব্যক্তিত্বের রূপরেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রকৃত অর্থেই এক নিভৃতচারী ও সজ্জন মানুষ ছিলেন তিনি। ব্যক্তিত্বের ধরনে ছিল এমন এক ঋজুতা, যা তাঁকে সহজেই আর দশজন থেকে আলাদা করে ফেলেছিল। শিল্পিত জ্ঞান, পরিশীলিত রুচি আর সৃজনীশক্তির ওজস্বিতা তাঁকে করে তুলেছিল স্বতন্ত্র ও অবিকল্প। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের বিশ্বস্ত সহযাত্রী ও সতীর্থ এই শিল্পী বাংলাদেশের চিত্রকলার ইতিহাসে এক অনন্য পথিকৃৎ। বাংলাদেশের চিত্রকলাকে যে-কজন শিল্পী আন্তর্জাতিক মর্যাদায় অভিষিক্ত করেছেন, সফিউদ্দীন আহমেদ তাঁদের একজন। তিনি শিল্পীদের শিল্পী, শিক্ষকদের শিক্ষক। চল্লিশের দশকেই ভারতখ্যাত। মাত্র বাইশ বছর বয়সে কলকাতার অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস থেকে পান ‘প্রেসিডেন্ট গোল্ড মেডেল’। শিক্ষাজীবনে তিনি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ভারতের কলারসিকদের। উড এনগ্রেভিং, এচিং এবং ড্রাই পয়েন্টে তখনই তিনি সিদ্ধহস্ত। তেলরঙেও এঁকেছেন বিখ্যাত সব ছবি। ছাপচিত্রে তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। চল্লিশের দশকের মধ্যপর্যায় থেকে শুরু হয়েছিল এই শিল্পীর জয়যাত্রা, আর পেছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। সৃষ্টির আনন্দে আজীবন মগ্ন থেকেছেন। সফিউদ্দীনের শিল্পশক্তির উৎস তাঁর ব্যাকরণ। তাঁর শিল্পকর্মের বহুমাত্রিকতা শিল্পানুরাগীদের সহজেই কাছে টানে। সেই ছাত্রজীবনে ড্রয়িং করার জন্য ছুটে যেতেন বিহারের সাঁওতাল এলাকা মধুপুরে। জেসিডি, গিরিডি, চাইবাসা বা দুমকা তাঁর শিল্পচর্চার সূতিকাগার যেন। এ – সময় আঁকা ‘মেলার পথে’, ‘সাঁওতাল রমণী’, ‘শালবন’, ‘ময়ূরাক্ষীর ধারে’, ‘কবুতর’ স্মরণীয় সৃষ্টি। পরবর্তীকালে ‘বন্যা’ সিরিজ, ‘বিক্ষুব্ধ মাছ’, ‘একাত্তরের স্মরণে’, ‘একুশের স্মরণে’, ‘গুণটানা’, ‘দুমকা’ সিরিজ, ‘ধানঝাড়া’ ইত্যাদি তাঁর সিগনেচার আর্ট। দীর্ঘ শিল্পীজীবনে মাত্র একটি একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে তাঁর। এ থেকেই প্রমাণ মেলে তাঁর প্রচারবিমুখতার, নিভৃতচারিতার। ওয়াশিংটনের লাইব্রেরি অব কংগ্রেসসহ বিশ্বের অনেক সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে তাঁর শিল্পকর্ম। এই অনন্যসাধারণ শিল্পী তাঁর কালের স্বীকৃতিস্বরূপ একুশে পদক, স্বাধীনতা দিবস পুরস্কারসহ দেশ-বিদেশের বহু পুরস্কার ও সম্মাননা অর্জন করেছেন।

এই সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়েছিল ২০০৭ সালের ১০ই জুলাই শিল্পীর ধানমন্ডির বাসভবনে।

মতিন রায়হান : স্যার, কেমন আছেন?

সফিউদ্দীন আহমেদ : দেখছেন তো পা ভেঙে ঘরবন্দি হয়ে আছি। এ-অবস্থায় কতটুকু ভালো থাকা যায় বলুন? রংতুলির কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কষ্টকর দিনযাপন করছি। ছবি আঁকতে পারছি না। একদমই ভালো লাগছে না।

ম. রা. : স্যার, কেমন করে এমনটি হলো?

স. আ. : গত নভেম্বরের ১৮ তারিখ অ্যাপার্টমেন্টের ভেতর মর্নিংওয়াক করতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যাই। সেই থেকে প্রায় শয্যাশায়ী অবস্থাতেই দিন কাটছে।

ম. রা. : সত্যি, খুব কষ্টদায়ক দিনযাপন। প্রার্থনা করছি, আপনি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন, আবারো তুলি হাতে ক্যানভাসে রং ছড়িয়ে দিন।

স. আ. : প্রার্থনা করুন, তাই যেন হয়।

ম. রা. : নিশ্চয়ই। স্যার, আজ আমরা এসেছি আপনার জীবনের গল্প শুনতে। আপনি সম্মতি জানালে আলোচনা শুরু করতে চাই।

স. আ. : জি, শুরু করুন।

ম. রা. : আপনার জন্ম ও শৈশবের গল্প শুনতে চাই।

স. আ. : আমার জন্ম ১৯২২ সালের ২৩শে জুন। কলকাতার ভবানীপুরের পৈতৃক বাড়িতে। আমার বাবা মতিনউদ্দিন আহমেদ ছিলেন সাব – রেজিস্ট্রার। পারিবারিক পরিবেশে ধর্মীয় অনুশাসনে বাঁধা থাকলেও সংস্কৃতিচর্চায় কোনো বাধা ছিল না। বাড়িতে একরকম উদারনৈতিক পরিবেশ বিরাজ করতো। আমার বোন সংগীতচর্চা করতেন। কিশোর বয়সে আমি সেতার বাজাতাম। মাত্র ছয় বছর বয়সে অর্থাৎ ১৯২৮ সালে বাবাকে হারাই। বেড়ে উঠেছি একান্নবর্তী পরিবারের নিয়ম ও শৃঙ্খলার মধ্যে। ছবি আঁকতাম সেই শৈশবেই। আমৃত্যু মা বিবি জমিলা খাতুন ছিলেন আমার নিত্যসঙ্গী, প্রেরণাদাত্রী। আমার দাদা ডা. আমিনউদ্দিন আহমেদ, ‘বেচু ডাক্তার’ নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। কলকাতার ভবানীপুরের ‘বেচু ডাক্তার লেন’ এখনো তাঁর স্মৃতি বহন করছে। তিন প্রজন্ম ধরে এই ভবানীপুরেই আমাদের বাস। বনেদি মুসলিম পরিবার হলেও বাড়িতে ছিল উদার সংস্কৃতিচর্চা। ভবানীপুরের কথা একটু বলা দরকার। উনিশ শতকের বিশের দশকে এক অভিজাত আবাসিক এলাকা হিসেবে গড়ে উঠেছিল ভবানীপুর। উচ্চপদস্থ আমলা, বিচারক ও ইংরেজ সাহেবদের বাসস্থান ছিল এই ভবানীপুর।

ম. রা. : সেই সময়ের কোনো স্মৃতি আছে?

স. আ. : সেই কথাই বলছি। ছেলেবেলায় দেখেছি বাবার সঙ্গে উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরে স্যার সুরেন মল্লিক ও হেদায়েতউল্লাহ সাহেবের উষ্ণ বন্ধুত্ব। তাঁদের আলাপে-আড্ডায় সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির লেশমাত্র ছিল না। কী গভীর আন্তরিকতা ছিল পরস্পরের মধ্যে। এই অবস্থা বহাল ছিল ১৯৪৬ সালের আগস্ট পর্যন্ত। তারপরই শুরু হলো সাম্প্রদায়িক হানাহানি। কী ভয়ানক রক্তপাত! ভাবলেই গা শিউরে ওঠে!

ম. রা. : স্যার, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ ইত্যাদি প্রসঙ্গে আমরা পরে কথা বলব। এখন জানতে চাচ্ছি, বাবার মৃত্যুর পর আপনার জীবন কোন দিকে ধাবিত হলো?

স. আ. : বাবার মৃত্যুর পর এই জগৎসংসার আমার কাছে কেমন অর্থহীন হয়ে গেল। পিতার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করতে শুরু করলাম। বাবার মৃত্যুর পর দুই চাচা ও মায়ের সঙ্গে ভবানীপুরের বাড়িতেই বাস করতে শুরু করলাম। দেখতে দেখতে বাড়িটি ভাগ হয়ে গেল। এই ঘটনা আমার মনে দারুণ রেখাপাত করে।

ম. রা. : আর্ট স্কুলে আপনার পড়াশোনা শুরু হলো কবে?

স. আ. : ১৯৩৬ সালের ১লা জুলাই আমি কলকাতা গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টে ভর্তি হই। চিত্রচর্চার জন্যে আর্ট স্কুলে যাওয়া, দ্বিতীয় বর্ষে স্কেচ করার জন্যে শহরতলি ছাড়িয়ে দূরে যাওয়া অভিভাবকরা সহজে মেনে নিতে চাননি; কিন্তু আমার মা সব সময় আমাকে আগলে রেখেছেন। মায়ের প্রশ্রয় ও প্রেরণা শিল্পচর্চায় বেশ কাজে লেগেছিল। তখন আমি কৈশোর – উত্তীর্ণ যুবক। সে-সময় শিক্ষকদের উদার সহযোগিতার কথা ভোলার নয়। তারপরও সে-সময় জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে নানারকম ঝড়। কত ধরনের বাধা আর বিপত্তি এসেছে, তা আর বলার নয়। পরিবার জানতো আমি স্থাপত্য বিষয়ে অধ্যয়ন করছি। তখনকার দিনে চারুকলাচর্চার চেয়ে স্থাপত্যচর্চাকে বেশি মর্যাদার কাজ বলে গণ্য করা হতো। পরিবার যেদিন জানলো আমি চারুকলা বিভাগে অধ্যয়ন করছি তখন বৈরী পরিবেশের মুখোমুখি হলাম। কারণ তখন মুসলিম পরিবারে চিত্রকলাচর্চাকে সম্মানের চোখে দেখা হতো না। এই পরিস্থিতিতে আমার মন ভেঙে গিয়েছিল। ক্লাসে কোনোভাবেই মন বসাতে পারছিলাম না। আমার এই উন্মনা অবস্থা শিল্পী আবদুল মঈন স্যারের চোখে ধরা পড়ে। তিনি একদিন জিজ্ঞেস করলেন, ‘ছবি আঁকায় তোমার মন নেই কেন?’ আমি বললাম, ‘ভালো লাগে না।’ মঈন স্যার বললেন, ‘ছুটির দিনে তুমি আমার সঙ্গে দেখা করো।’ স্যারের সঙ্গে দেখা করতে একদিন তাঁর স্টুডিওতে গেলাম। ছোট্ট একটি ঘর। থরে থরে শিল্পকলার বই সাজানো। সামনে কাজ করার টেবিল। প্রথমদিন তিনি আমার সঙ্গে নানারকম গল্প করলেন। ঠিক বন্ধুর মতো। আমার খুব ভালো লাগলো স্যারের এই বন্ধুসুলভ আচরণ। তারপর নিয়ম করে ছুটির দিনগুলো স্যারের সঙ্গে কাটাতে শুরু করলাম। ছবি আঁকার প্রতি তৈরি হলো বিশেষ অনুরাগ। শিল্পচর্চার জন্যে নতুন করে তাগিদ অনুভব করলাম।

ম. রা. : তাহলে বলতে পারি, মঈন স্যারের একান্ত সান্নিধ্য আপনাকে আবার শিল্পমুখী করে তুলল। ছবি আঁকার মন ফিরে পেলেন।

স. আ. : ঠিক তাই। শিল্পচর্চার প্রতি আমার যে উদাসীনতা দেখা দিয়েছিল, সেটার প্রায় নিরসন হলো। আমার চিন্তার জগতে এক পরিবর্তন ঘটে গেল। চারুকলাকে জানতে হবে, সৃষ্টির তাৎপর্য কী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ভাবতে শুরু করলাম। প্রথমবর্ষেই বন্ধুত্ব হয়েছিল শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাতি সুজিত ঠাকুরের সঙ্গে। সুজিতের সঙ্গে বেশ কয়েকবার আমি জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে গিয়েছি। ওখানেই অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হয়েছে।

ম. রা. : আপনার তখনকার ক্লাসের গল্প শুনতে চাচ্ছি।

স. আ. : শিল্পী মুকুল দে ছিলেন আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ। তিনি ১৯২৮ সালে এই পদে যোগ দেন। দীর্ঘদিন বিলেতে ছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত। রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্য। আর্ট স্কুলে যোগদান করার পর তিনি সিলেবাসে আমূল পরিবর্তন আনেন। এজন্যে তাঁকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি সফল হয়েছিলেন। মডেল স্টাডি, চিড়িয়াখানায় গিয়ে অ্যানিমেল স্টাডি, ইন্ডিয়ান লাইফ অ্যান্ড লিজেন্ডসের ওপর পেন্টিং – এসব প্রবর্তন করেছিলেন। রমেন চক্রবর্তীকেও শিক্ষক হিসেবে পেয়েছি।

ম. রা. : সে-সময়ের ছবি আঁকার অভিজ্ঞতার কথা যদি শোনাতেন?

স. আ. : ছাত্রদের মধ্যে যারা সিরিয়াস ছিলেন তারা ক্লাসের পরে স্কেচ করতে নিয়মিত বাইরে যেতেন। আমিও এই দলেরই অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। প্রথমবর্ষে কখনো গঙ্গার ধারে, কখনোবা শেয়ালদা স্টেশন বা খিদিরপুরে যেতাম ড্রয়িং করতে। কখনো দূরের গ্রামেও যেতাম। সঙ্গে থাকতো মুরলী ধর টালী। রাতে শেয়ালদা স্টেশনে আলোছায়ায় স্টাডি করতাম। বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হয়ে যেত। ছবি আঁকার কথা যখন বলছিই তখন প্রহ্লাদ কর্মকার স্যারের কথা একটু বলা দরকার। এই বিখ্যাত শিল্পীর স্টুডিও ছিল সকল ছাত্র ও বন্ধুর জন্যে উন্মুক্ত। আমাদের অবসর সময় কাটত স্যারের কাঁকুরগাছি এলাকার স্টুডিওতে। এই স্টুডিওতে কাজ করতে যেতেন জয়নুল আবেদিন, দিলীপ দাশগুপ্ত প্রমুখ শিল্পী। সবাই মিলে যেন এক ছোট্ট পরিবার। শিল্পবিষয়ক নানা জিজ্ঞাসা, তর্ক-বিতর্ক আর শিল্পের উন্মাদনা তো ছিলই। চিত্রকলা ও প্রিন্টমেকিং বা ছাপচিত্রের বিভিন্ন মাধ্যম সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাই তখন। ছাত্র-শিক্ষকের হৃদ্যতাপূর্ণ এই সম্পর্ক চিত্রকলাচর্চায় বিশেষ সহায়ক হয়েছিল।

ম. রা. : আপনার আর্ট স্কুলের পড়াশোনা কখন শেষ হলো?

স. আ. : ১৯৪২ সালে।

ম. রা. : তখন কী করলেন?

স. আ. : পাশ করার পর ভর্তি হলাম টিচারশিপ কোর্সে। কিন্তু অধ্যয়ন অব্যাহত রাখতে পারলাম না। সংসারের টানাটানি ও যুদ্ধের ডামাডোলের কারণে ড্রাফটসম্যানের চাকরি নিলাম। এই চাকরি নেওয়ায় অধ্যক্ষ রুষ্ট হয়েছিলেন। আমারও এ – চাকরি ভালো লাগত না। কিন্তু অর্থকষ্টের জন্যে এই চাকরি নিতে হলো। কিন্তু হৃদয়মনে ছবি আঁকার প্রবল স্পৃহা অস্থির করে তুলল। একদিন এক চিত্রপ্রদর্শনীতে রমেন স্যারের সঙ্গে দেখা। তিনি আমাকে আবার টিচারশিপে ভর্তি হতে বললেন। স্যারের কথায় যেন সম্বিত ফিরে পেলাম। কোনোরকমে টাকা জোগাড় করে আবার ভর্তি হলাম। তখন এক অনমনীয় জেদ আমাকে পেয়ে বসে। ১৯৪৬ সালে টিচারশিপ কোর্স শেষ করলাম। ওই বছরই কলকাতা গভর্নমেন্ট স্কুল অব আর্টস-এ শিক্ষক হিসেবে যোগ দিলাম। বিভাগে ছাত্র হিসেবে পেলাম সোমনাথ হোরকে। পরবর্তীকালে সোমনাথ চিত্রকর ও ভাস্কর হিসেবে ভারতখ্যাত হয়।

ম. রা. : আপনি তো প্রিন্টমেকিংয়ে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের জন্যে বিলেত গিয়েছিলেন। সেটা কবেকার ঘটনা?

স. আ. : এটা ১৯৫৬ সালের কথা। আমি কোনো বৃত্তি নিয়ে পড়তে যাইনি। নিজের কষ্টার্জিত অর্থেই লন্ডনে পড়তে

যাই। সেন্ট্রাল স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস থেকে এচিং ও এনগ্রেভিংয়ে ডিপ্লোমা করি। এটা ১৯৫৮ সালের কথা। সেন্ট্রাল স্কুল অব আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটসে অধ্যয়ন আমার শিল্পচর্চায় নতুন মাত্রা যোগ করে। এই প্রতিষ্ঠানে হাতেকলমে তাম্রতক্ষণের শিক্ষা পেয়েছিলাম। লন্ডন থেকে অধ্যয়ন শেষ করে প্যারিস, ভেনিস, ব্রাসেলস, রোম, আমস্টারডাম ইত্যাদি জায়গার চিত্রশালা ও মিউজিয়াম ঘুরে ঘুরে দেখি। ১৯৫৯ সালে লন্ডন থেকে দেশে ফিরে আবার শিক্ষকতায় মনোনিবেশ করি।

ম. রা. : ছাত্রজীবনে বিহারের সাঁওতাল এলাকা ছিল আপনার ছবি আঁকার একটি প্রিয় জায়গা। সে-সম্পর্কে জানতে চাই।

স. আ. : ঠিকই বলেছেন। তখন আমি দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। ১৯৩৭ সালের কথা বলছি। বিহারের সাঁওতাল এলাকার মধুপুরে অনেক ছবি এঁকেছি। পাহাড় ও বৃক্ষশোভিত এই এলাকা অপার সৌন্দর্যের আধার। ১৯৩৭ সালে পুজোর ছুটি শুরু হলে আমরা সাঁওতাল এলাকায় যাই। সেই যে যাওয়া শুরু হয়েছিল তা অব্যাহত ছিল ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত। কোনো ছুটি শুরু হলেই বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে চলে যেতাম দেওঘর, জেসিডি, গিরিডি, চাইবাসা বা দুমকায়। দুমকা স্কেচগুচ্ছ তখনকারই আঁকা। সাঁওতালদের সহজ – সরল জীবন আমাকে দারুণভাবে আকৃষ্ট করেছিল। এদের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলাম প্রকৃতির মতো সারল্য। কোনো জটিলতা নেই, সহজ-সরল আর কী উদার! দুমকা আমার জীবনে জড়িয়ে আছে গভীর ঐশ্বর্য নিয়ে। জনবিরল সুন্দর পথ, বনাঞ্চল ও পাহাড় ঘিরে সেখানে এক বসতি গড়ে উঠেছিল। সেখানে নিয়মিত ছুটে যেতাম। বনাঞ্চলের সীমানা ঘেঁষে ঐতিহাসিক এবিএম হবীবুল্লাহর একটি ছোট্ট কুটির ছিল। হবীবুল্লাহ সাহেব কলকাতার কোলাহল থেকে নিজেকে সরিয়ে নিরিবিলি পাঠের জন্যে বইপত্র নিয়ে চলে যেতেন দুমকায়। আমার আঁকা দুমকার এই স্কেচগুচ্ছ আমার শিল্পীজীবনে নতুন জোয়ার এনে দিয়েছিল। দুমকার এসব স্কেচকে অবলম্বন করেই আমি বেশকিছু কাঠখোদাই ও তৈলচিত্র অঙ্কন করেছিলাম।

ম. রা. : আপনার বিখ্যাত শিল্পকর্ম ‘সাঁওতাল রমণী’ কি তখনকারই আঁকা?

স. আ. : জি। আমি এই ছবিটি আঁকি ১৯৪৬ সালে। এটি উড এনগ্রেভিং অর্থাৎ কাঠখোদাই।

ম. রা. : আপনার আঁকা শিল্পকর্ম ‘শালবন দুমকা’, ‘মেলার পথে’ও আমার কাছে অসাধারণ মনে হয়।

স. আ. : ‘শালবন দুমকা’ তেলরঙে আঁকা। এটিও এঁকেছিলাম ১৯৪৬ সালে। কিন্তু ‘মেলার পথে’ উড এনগ্রেভিং। এটি এঁকেছিলাম ১৯৪৭ সালে। দুমকা সিরিজের ছবি উড এনগ্রেভিং ছাড়াও ড্রাইপয়েন্ট ও তেলরঙে এঁকেছি। তখন মাধ্যম নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি।

ম. রা. : ছবির গল্প আরো শুনব। আপনি শুরুর দিকে দাঙ্গার প্রসঙ্গ তুলেছিলেন …

স. আ. : দাঙ্গার প্রসঙ্গ উঠলে এখনো আমি অস্থির বোধ করি। ১৯৪৬ সালের শেষদিকে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি হঠাৎ অস্থির হয়ে ওঠে। রশিদ আলী দিবসের পর কলকাতায় শুরু হয় ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কী ভয়ানক পরিস্থিতি! ভাবলে এখনো গা শিউরে ওঠে। কী রক্তারক্তি কাণ্ড! এই ঘটনায় পাকিস্তান সৃষ্টি প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়। বাংলা ভাগ মানে হিন্দু – মুসলমানের দীর্ঘদিনের মিলনে এক প্রবল আঘাত। এই দাঙ্গা দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাসে ভয়ানক চির ধরাল, যা আর কখনো জোড়া লাগেনি।

ম. রা. : দেশভাগের পর কলকাতা ছেড়ে কখন ঢাকায় চলে এলেন? সে-সময়ের কথা যদি একটু বলতেন?

স. আ. : হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা ও ভারত ভাগ আমার মনে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। ১৯৪৭ সালে অপশন নিয়ে প্রায় শূন্য হাতে কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় চলে আসি। জন্মভূমি ছেড়ে আসার যে কী কষ্ট তা যার জীবনে ঘটেনি সে এর যন্ত্রণা বুঝবে না।

ম. রা. : ঢাকায় এসে কোথায় উঠলেন? কর্মজীবনেরই বা কী হলো?

স. আ. : হেয়ার স্ট্রিটের এক বাড়িতে উঠলাম। সেখানে কিছুদিন থাকার পর ১৯৪৮ সালের শেষের দিকে স্বামীবাগের বাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করি। শিক্ষক হিসেবে যোগ দিই কলেজিয়েট স্কুলে। ১৯৪৮ সালে পুরান ঢাকার জংশন রোডে ন্যাশনাল মেডিক্যাল স্কুলের ছোট দুটি কক্ষে চারুকলা ইনস্টিটিউটের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তখন এর নাম ছিল ‘গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট’। ১৯৬৩ সালে এর নামকরণ করা হয় ‘বাংলাদেশ চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়’। ১৯৮৩ সালে একে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাঠামোর অধীনে এনে ‘চারুকলা ইনস্টিটিউিট’ নামকরণ করা হয়। ১৯৪৮ সালে আর্ট ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হলে ছাপচিত্র বিভাগের প্রধান হিসেবে যোগ দিই। আগেই বলেছি, ১৯৫৬ সালে উচ্চ শিক্ষার্থে লন্ডন যাই। ১৯৫৯ সালে লন্ডন থেকে ফিরে আবার আর্ট ইনস্টিটিউটে যোগ দিই।

ম. রা. : ভাষা-আন্দোলন নিয়ে আপনি বেশকিছু স্কেচ এঁকেছেন। একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধকেও তুলে এনেছেন চিত্রকর্মে। এ সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন?

স. আ. : ঠিকই বলেছেন, ভাষা-আন্দোলন নিয়ে বেশকিছু স্কেচ এঁকেছি। তবে ‘একুশে স্মরণে’ শিরোনামের শিল্পকর্মটির প্রশংসা করেছেন অনেকেই। এটি তাম্রতক্ষণ। একাত্তর নিয়েও অনেক স্কেচ করেছি, ছবিও এঁকেছি নানা মাধ্যমে। ‘একাত্তরের স্মৃতি’, ‘একাত্তরের স্মরণে’, ‘কান্না’ ইত্যাদি শিল্পকর্মের কথা বলতে পারি।

ম. রা. : আমরা খেয়াল করেছি, আপনার ছবিতে ‘চোখ’ যেন কথা বলে। ছবির কেন্দ্রে উঠে এসেছে চোখ। এটা কি আপনি সচেতনভাবেই করেছেন?

স. আ. : ঠিকই ধরেছেন। আমি সচেতনভাবেই চোখের অভিব্যক্তি নিয়ে নিরীক্ষা করেছি। চোখের মধ্য দিয়ে প্রতীকী অর্থে আমি প্রতিবাদ ও দ্রোহের কথা বলেছি। ‘একুশে স্মরণে’, ‘একাত্তরের স্মৃতি’ ও ‘একাত্তরের স্মরণে’ ছবি তিনটি দেখলেই বুঝতে পারবেন চোখের নানারকম অভিব্যক্তি।

ম. রা. : আপনি প্রকৃতিকেও নানা রঙে ও মাধ্যমে চিত্রায়িত করছেন। এক্ষেত্রে দুমকা সিরিজের কথা বলা যায়। এছাড়া তেলরঙে আঁকা আপনার ‘ময়ূরাক্ষীর ধারে’ শিল্পকর্মটি তো রীতিমতো সিগনেচার আর্ট।

স. আ. : এসব ছবি নিয়ে আমি আর কী বলব? শিল্পবোদ্ধারা বলবেন, শিল্পপ্রেমীরা বলবেন। সারাজীবন চেষ্টা করেছি নিবিষ্ট মনে ছবি আঁকার। মনপ্রাণ উজাড় করে এঁকেছি। যদি কিছু হয়ে থাকে তাহলে তো কিছুটা তৃপ্তি পাবই।

ম. রা. : গত ২৩শে জুন ছিল আপনার ৮৬তম জন্মদিন। শিল্পের প্রতি দুর্নিবার ভালোবাসায় জীবনে অজস্র ছবি এঁকেছেন, নিরন্তর ছুটেছেন অধরা সৌন্দর্যের পেছনে। শিল্পের এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এসে এখন কী উপলব্ধি হচ্ছে?

স. আ. : যা চাই তা আমি এখনো পাইনি। এখনো শিল্পের ছাত্র আমি। যা চাই তা তো বলতে পারি না। ক্যানভাস আমাকে বলে, আমি ক্যানভাসকে বলি। দুজনের কথা চলে। ও বলে, আমি শুনি। আমি বলি, ও শোনে।

ম. রা. : এই অতৃপ্তি কি সকল শিল্পস্রষ্টারই মনের কথা?

স. আ. : জানি না। তবে অসুস্থতার জন্যে গত নয় মাস পেনসিল ধরিনি। খুব খারাপ লাগে ভাবতে। নিজের ছবি দেখে মনে হয় – এগুলো কি সত্যি সত্যি আমি এঁকেছি? মনের মধ্যে নতুন নতুন ভাবনা আসে। কিন্তু আঁকতে পারি না। এটাই এখন বড় কষ্ট।

ম. রা. : আপনি চারুকলা ইনস্টিটিউটের সূচনালগ্নের শিক্ষক। সে – সময় কারা ছিলেন আপনার সহকর্মী?

স. আ. : শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন ছাড়াও সহকর্মী ছিলেন কামরুল হাসান, আনোয়ারুল হক, শফিকুল আমিন।

ম. রা. : পরবর্তী সময়ে আপনার অনেক ছাত্রকেই পেয়েছেন সহকর্মী হিসেবে। তাঁদের সম্পর্কে যদি কিছু বলতেন?

স. আ. : সত্যি আমি খুব ভাগ্যবান। আমার ছাত্রদের অনেকেই আজ বিখ্যাত। তারা সহকর্মী হিসেবেও অসাধারণ। মোহাম্মদ কিবরিয়া, কাইয়ুম চৌধুরী, মুর্তজা বশীর, হাশেম খান, সমরজিৎ রায় চৌধুরী, রফিকুন নবী, মনিরুল ইসলাম, মাহমুদুল হক, আবুল বারক আলভীর কথা বলতে পারি।

ম. রা. : সে-সময় ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক কেমন ছিল?

স. আ. : খুবই চমৎকার। শ্রদ্ধা ও স্নেহের মধুর সম্পর্ক। শিক্ষকরা সবসময় চেষ্টা করতেন মনপ্রাণ উজাড় করে ছাত্রদের শেখাতে। ছাত্ররাও নিবিষ্ট মনে শিল্পকলার কঠিন পাঠ গ্রহণ করত শিক্ষাগুরুর কাছ থেকে। সময়নিষ্ঠা ও নিয়মানুবর্তিতা ছিল পুরোমাত্রায়। মূল্যবোধের কোনো ঘাটতি ছিল না।

ম. রা. : একাত্তর আমাদের জাতীয় জীবনের শ্রেষ্ঠ অধ্যায়। আমরা এক রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। তিরিশ লাখ শহিদের রক্তস্নাত মাটি আমাদের ঠিকানা। আপনার একাত্তরের স্মৃতি সম্পর্কে জানতে চাই।

স. আ. : একাত্তরের ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদাররা নির্বিচারে গণহত্যা শুরু করে। আমি তখন পরিবার নিয়ে স্বামীবাগের বাড়িতে বাস করতাম। সংসারে তখন ছোট দুই ছেলে, এক মেয়ে ও স্ত্রী। সে-সময় প্রতিদিন মৃত্যু তাড়া করে ফিরেছে। কত রকমের অভিজ্ঞতা যে হয়েছে। মুক্তিবাহিনীর সাহসী ছেলেরা বোমা নিক্ষেপ করেছে পাকিস্তানি সৈন্যদের লক্ষ্য করে। আমাদের বাড়ির সামনে এ-ধরনের এক ঘটনা ঘটেছিল। ক্ষোভে হানাদাররা অনেক নিরীহ মানুষজনকে তুলে নিয়ে গেল। রাতে কারফিউ জারি করে পাকিস্তানি সৈন্যরা যখন আমাদের বাড়ির সামনের গলিতে টহল দিত তখন ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতাম। আতঙ্কে ভাবতাম, কখন যে ঘরে ঢুকে তুলে নিয়ে গুলি করে মেরে ফেলে! কারফিউর সময় সারারাত বাতি না জ্বেলে চুপচাপ বসে থাকতাম। কী এক ভয়াবহ সময় গেছে। ভাবলে এখনো গা শিউরে ওঠে।

ম. রা. : এই দুঃসময়ে ছবি আঁকতেন?

স. আ. : কিছু স্কেচ করেছি। মৃত্যুতাড়িত এসব স্কেচকে একাত্তরের দিনলিপি বলতে পারি। একজন সৃষ্টিশীল মানুষের কাছে এই যুদ্ধ এক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা। আমার এসব ড্রয়িংয়ে জীবনের অনিশ্চয়তা, আতঙ্ক ও অসহায়ত্ব ফুটে উঠেছে। পরে একাত্তরের স্মরণে বেশকিছু ছাপাই ছবি করেছি। সেসব ছবিতেও শঙ্কিত মানুষের মৃত্যুচিন্তা ও অসহায়ত্ব উঠে এসেছে।

ম . রা. : এবার আপনার শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর গল্প শুনতে চাই।

স. আ. : আমার একটিমাত্র একক শিল্পকর্ম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে, ১৯৫৯ সালে লন্ডনের ভিশন সেন্টার আর্ট গ্যালারিতে। তবে ত্রিশটির মতো যৌথ প্রদর্শনীতে অংশ নিয়েছি। এসব প্রদর্শনী দেশ-বিদেশের বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ম. রা. : দেশের বাইরে কোথায় কোথায় এসব প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে?

স. আ. : লন্ডনের কথা তো বললাম। এছাড়া প্যারিস, সিঙ্গাপুর, টোকিও, তেহরান, পোল্যান্ড, বুলগেরিয়া, যুগোসøাভিয়া, হংকং, বেইজিং, হারারে, কুয়ালালামপুর, ওমান, কলকাতা, পাটনা, নয়াদিল্লি ইত্যাদি জায়গায় যৌথ প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওয়াশিংটনের লাইব্রেরি অব কংগ্রেসসহ বিশ্বের অনেক সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে আমার ছবি।

ম. রা. : কী কী পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছেন?

স. আ. : ১৯৪৫ সালে কলকাতার অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস থেকে পেয়েছি ‘প্রেসিডেন্ট গোল্ড মেডেল’। এটি আমার শিল্পকর্মের প্রথম জাতীয় স্বীকৃতি। ১৯৬৩ সালে পেয়েছি পাকিস্তান সরকার প্রদত্ত ‘প্রেসিডেন্ট পদক’। ১৯৭৮ সালে পেয়েছি বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত ‘একুশে পদক’। ১৯৯৬ সালে পেয়েছি বাংলাদেশ সরকারের ‘স্বাধীনতা পুরস্কার’। বাংলা একাডেমি ১৯৮৫ সালে আমাকে ফেলোশিপ প্রদান করেছে। এছাড়া আরো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান-প্রদত্ত পুরস্কার ও সম্মাননা পেয়েছি।

ম. রা. : এবার আপনার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে জানতে চাই।

স. আ. : ১৯৫৪ সালের ১৫ই আগস্ট আমাদের বিয়ে হয়। আমার স্ত্রীর নাম আঞ্জুমান আরা। আমাদের তিন সন্তান। দুই ছেলে ও এক মেয়ে। বড় ছেলে সাঈদ আহমেদ। ছোট ছেলে আহমেদ নাজির। নাজির চিত্রশিল্পী। একমাত্র কন্যা সেলিনা আহমেদ। সবাই বিবাহিত।

ম. রা. : আপনার প্রিয় অভ্যাস কী?

স. আ. : গান শুনতে শুনতে ছবি আঁকা আমার প্রিয় অভ্যাস। রবীন্দ্র-নজরুল সংগীত ছাড়াও লালনের গান আমাকে খুব টানে। বই পড়তেও খুব ভালো লাগে। শিল্পরসিক মানুষের সঙ্গে আড্ডা দিতে পছন্দ করি।

ম. রা. : আগামী প্রজন্মের শিল্পীদের উদ্দেশে কিছু বলুন।

স. আ. : আমি শিল্পের মানুষ। শিল্পকলার ছাত্রদের নিয়েই কিছু বলতে পারি। প্রকৃত শিল্পী হয়ে ওঠার জন্যে প্রয়োজন শিল্পের প্রতি ভালোবাসা।

ম. রা. : স্যার, অসুস্থ অবস্থায়ও আপনি আমাকে অনেক সময় দিলেন। জীবনের গল্প শোনালেন। আপনার প্রতি আমি গভীর কৃতজ্ঞ। প্রার্থনা করি দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠুন। আবারো আপনার শিল্পিত তুলি হেসে উঠুক রং ও রেখায়।

স. আ. : আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ। আপনিও ভালো থাকুন।

সাক্ষাৎকার গ্রহণ : ১০ জুলাই ২০০৭

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.