এক

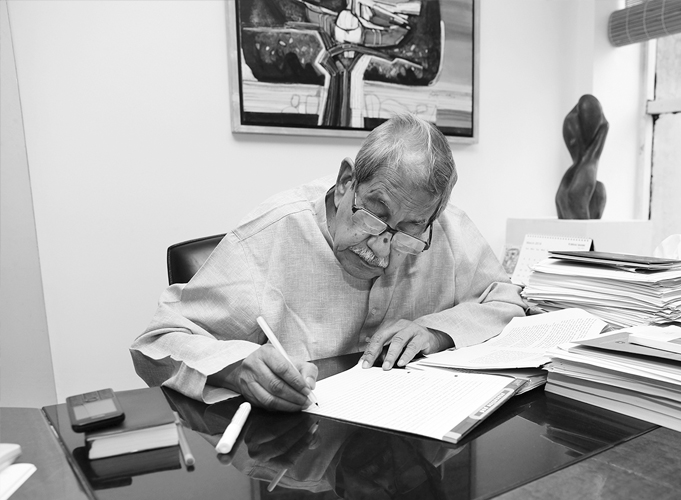

‘আনিসুজ্জামান ছিলেন একাধারে প্রবাদপ্রতিম শিক্ষক, অভিনিবিষ্ট গবেষক এবং অসাধারণ রকমের সংস্কৃতিসচেতন। এই তিন গুণের যে-কোনো একটিই একজন মানুষের জীবনকে চরিতার্থতা দেবার জন্য যথেষ্ট; তাদের একত্রযোগ তো একান্ত বিরল ঘটনা। আনিসুজ্জামানের ক্ষেত্রে এই বিরল ঘটনাটাই ঘটেছে। একজন ভালো শিক্ষক যে উচ্চমানের গবেষক হবেন, এমন কোনো নিয়ম নেই; আবার সার্থক গবেষকদের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে তাঁরা দক্ষ শিক্ষক হন না; আর যাঁরা শিক্ষকতা ও পাণ্ডিত্যের বলয়ে সন্তুষ্টচিত্তে থাকেন, তাঁরা যে সংস্কৃতি বিষয়ে সচেতন হবেন, এমন বাধ্যবাধকতা নেই। আমাদের সময়ে আনিসুজ্জামানের মতো পরিপূর্ণ মানুষ কম ছিলেন। বেশি থাকলে আমরা সবাই সৌভাগ্যবান হতাম।’ কথাগুলো লিখেছেন বরেণ্য শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক ও সমাজচিন্তক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তাঁর একটি রচনায় (‘সুহৃদ আনিসুজ্জামান’, উত্তরাধিকার, আনিসুজ্জামান সংখ্যা)। তিনি অবশ্য সেখানেই থেমে থাকেননি। এর সঙ্গে যোগ করেছেন আরো কিছু কথা : ‘কিন্তু আরো একটা দিক পরিপূর্ণ এই মানুষটির। মানুষ হিসেবেও তিনি ছিলেন অনন্যসাধারণ। তাঁর আপনজনেরা তো বটেই, ছাত্রছাত্রী, বন্ধুবান্ধব এবং তাঁর সান্নিধ্যে সমৃদ্ধ ব্যক্তিরা সবাই জানেন কেমন সংবেদনশীল ছিলেন তিনি; কেমনভাবে মানুষকে কাছে টেনে নিতে পারতেন। …’

অধ্যাপক আনিসুজ্জামানের প্রয়াণের (১৬ই মে ২০২০) পর এবং তারও আগে তিনি বেঁচে থাকার কালে তাঁর সম্পর্কে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের সবাই এই কথাগুলিই বলেছেন নানাভাবে, হয়তো ভিন্ন উচ্চারণে। আনিসুজ্জামান মূলত শিক্ষাবিদ ও গবেষক; তাঁর কর্ম ও চিন্তা প্রধানত আবর্তিত হয়েছে শিক্ষা ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণাকে কেন্দ্র করে; কিন্তু তা কেবলই অ্যাকাডেমিক প্রথাবদ্ধতার মধ্যে কখনো সীমিত ছিল না। বলা যায়, তাঁর কর্মপ্রবাহ ও জীবনদৃষ্টির মধ্যে মানুষ এবং মানুষের জীবন ও সমাজই মূলত কেন্দ্র হিসেবে দৃঢ়মূলে প্রোথিত। তবে এই অবস্থান মোটেই বহির্বাস্তবতার বিষয় ছিল না; এ ছিল তাঁর অন্তর্বাস্তবতার গভীর বোধের অন্তর্গত একাত্মবোধ। সম্ভবত এ-কারণেই তাঁর সমাজভাবনা ও অ্যাকাডেমিক বিচার-বিশ্লেষণ বৃহত্তর পাঠকগোষ্ঠীর ভাবনাচিন্তাকে যেমন বিশেষভাবে নাড়া দিতে সমর্থ হয়েছে, তেমনি মানুষের অন্তর্লোককে ক্রমাগত আলোকিত করে গেছে।

আনিসুজ্জামানের জন্ম কলকাতায়, ১৯৩৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি। তাঁর পুরো নাম আবু তৈয়ব মোহাম্মদ (এটিএম) আনিসুজ্জামান। তাঁর পিতা খ্যাতনামা হোমিওপ্যাথ আবু তাহের মোহাম্মদ (এটিএম) মোয়াজ্জাম (১৮৯৭-১৯৭৫)। মা হাতেম তাই গ্রন্থের রচয়িতা সৈয়দা খাতুন (আ. ১৯১২-৬৫)। আনিসুজ্জামানের পৈতৃক নিবাস ছিল পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার মোহাম্মদপুর গ্রামে। তাঁর পিতামহ মিহির, সুধাকর, হাফেজ, মিহির ও সুধাকর, মোসলেম হিতৈষী প্রভৃতি পত্রিকার সম্পাদক এবং হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্ম্মনীতি ইত্যাদি গ্রন্থের লেখক শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১)। আনিসুজ্জামান পিতামাতার ছয় সন্তানের (তিন মেয়ে ও তিন ছেলে) মধ্যে পঞ্চম। বড়ো বোন তৈয়বুন্নেসা (১৯২৬-৯৯), মেজো বোন তৈয়মুন্নেসা (জ. ১৯২৮), ছোটো বোন মেহেরুন্নেসা (১৯৩১-৮২)। বড়ো ভাই আবুল কালাম মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান (১৯৩৩-৩৪), ছোটোভাই আবু তালেব মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান (জ. ১৯৪৭)।

নিজ পারিবারিক পরিচয় ও পৈতৃক নিবাস সম্পর্কে আনিসুজ্জামান লিখেছেন : ‘আমার পূর্বপুরুষদের বাস ছিল চব্বিশ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার কাদুড়িয়া থানার অন্তর্গত গ্রামে। চব্বিশ পরগনা অতি প্রাচীন জনপদ। …

‘আমার বৃদ্ধ প্রপিতামহ (দাদার দাদা) শেখ নাসিরুদ্দীন খাসপুরের কাছে জহরপুর গ্রাম থেকে উঠে এসে মোহাম্মদপুরে বসতি স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র-পৌত্রেরা সবাই শেখ উপাধি ব্যবহার করতেন, তবে বানান করতেন বোধহয় সেখ। ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত আমার পিতামহের প্রথম গ্রন্থে তাঁর নাম মুদ্রিত হয়েছিল ‘শ্রীসেখ আবদ্র রহিম’। ওই বইয়ের পরবর্তী সংস্করণে এবং তাঁর অন্যান্য বইতে লেখকের নাম লেখা হয় ‘শেখ আবদুর রহিম’।’ (কাল নিরবধি)

আনিসুজ্জামান তাঁর এই আত্মজীবনীমূলক বইয়ে তাঁদের পরিবারের এবং তৎকালীন সময় ও সমাজের অনেক বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করেছেন, যা অপরিহার্যভাবে সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রয়াসে বিবেচনায় আসতে পারে বলে আমাদের মনে হয়।

আনিসুজ্জামানের পিতা এটিএম মোয়াজ্জম বসিরহাটেই হোমিওপ্যাথ হিসেবে তাঁর পেশাজীবন শুরু করেছিলেন এবং সেখানে তাঁর পসারও হয়েছিল। সেখানেই তাঁর তিন মেয়ে ও এক পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। তবে তাঁর প্রথম পুত্র আসাদুজ্জামান জন্মের পর ঠিক এক বছর বয়সে মারা যান। ১৯৩৬ সালে তিনি বসিরহাট ছেড়ে সপরিবার কলকাতায় চলে আসেন ও প্রথমে তাঁর এক আত্মীয়ের বাড়িতে কিছুদিন থেকে পরে এন্টালির কাছে ৩১ ক্যান্টোফার লেনে বাড়ি ভাড়া করেন। আনিসুজ্জামানের জন্ম সে-বাড়িতে – ১৯৩৭ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি।

কলকাতায় চলে আসার পর প্রথমদিকে আনিসুজ্জামানের পিতার পসার খুব ভালো ছিল না। এ-কারণে পরিবারে আর্থিক অনটন ও অস্বাচ্ছন্দ্য ছিল। তবে ‘তা কাটিয়ে উঠতে আব্বার বেশিদিন লাগেনি। দাদার সূত্রে কলকাতায় অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল – তাঁরা হলেন আব্বার প্রথম পর্যায়ের মক্কেল। এঁদের মধ্যে এ কে ফজলুল হকের কথা সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ফজলুল হক প্রথমবার বাংলার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে তাঁর পারিবারিক চিকিৎসক হিসেবে আব্বার নাম ছড়িয়ে পড়লো। যাঁরা একবার তাঁর চিকিৎসায় ফল পেলেন তাঁরা অন্যের কাছে তাঁকে সুপারিশ করতে ভুললেন না।’ (কাল নিরবধি)

আনিসুজ্জামানের জন্মের পরের বছর (১৯৩৮) তাঁদের পরিবার ক্যান্টোফার লেনের বাসা ছেড়ে মাঝখানে দু-মাস পার্ক সার্কাসের মেহের লস্কর লেনে থেকে, উঠে আসে ১০ কংগ্রেস একজিবিশন রোডে। ১৯৪৩ সালে তাঁদের পরিবার সে-বাড়ি ছেড়ে সেই রাস্তারই অন্য একটি বাড়িতে (৭এ) চলে আসে। সে-বছরই মার্চ মাসে আনিসুজ্জামানকে বাড়ির অদূরে পার্ক সার্কাস স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে বাবা-মায়ের সঙ্গে কলকাতা ছেড়ে খুলনায় চলে না আসা পর্যন্ত তিনি এই স্কুলেই পড়াশোনা করেন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি খুলনা জিলা স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। খুলনা থেকে সে-বছরই ডিসেম্বর মাসে তাঁদের পরিবার ঢাকায় চলে আসে। ঢাকায় আসার পর ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে আনিসুজ্জামান ঢাকার প্রিয়নাথ হাইস্কুলে (বর্তমানে নবাবপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়) নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকেই ১৯৫১ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ঢাকার জগন্নাথ কলেজে আইএ প্রথম বর্ষে ভর্তি হন। ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার সময় আনিসুজ্জামান একটি বিড়ম্বনাপূর্ণ বিব্রতকর পরীক্ষার সম্মুখীন হন। সে-বিবরণ তিনি দিয়েছেন তাঁর কাল নিরবধি বইয়ে। আনিসুজ্জামান লিখেছেন : ‘টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে ১৯৫১ সালের জানুয়ারি থেকে আমাদের স্কুল সরকারি হয়ে গেলো। পুরোনো শিক্ষকরা কেউ আর রইলেন না। ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রবেশপত্র কীভাবে পাবো, তা খোঁজ নিতে গেলাম নতুন স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে। তিনি বললেন, এটি এখন সরকারি হয়েছে, এর নাম নবাবপুর গভর্নমেন্ট হাই স্কুল। স্কুল ভবন এক হলেও বেসরকারি প্রিয়নাথ হাই স্কুলের সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই – তার ছাত্রদের বিষয়েও তাঁদের কোনো দায়িত্ব নেই, তাঁদের কাছে তথ্যও নেই। আমাদের উচিত হবে প্রিয়নাথ হাই স্কুলের পুরোনো শিক্ষকদের খুঁজে বের করা এবং তাঁদের পরামর্শ নেওয়া। সলিমুল্লাহ ইমপিরিয়াল কলেজে গিয়ে ধরলাম সুরেশবাবু ও শচীনবাবুকে। সুরেশবাবু বললেন, সকল তথ্য জানিয়ে বোর্ডকে চিঠি দাও এবং বাড়ির ঠিকানায় অ্যাডমিট কার্ড পাঠাতে অনুরোধ করো। দরখাস্ত নিয়ে বোর্ড অফিসে হাতে হাতে জমা দিলাম। দরখাস্তে একবার চোখ বুলিয়ে প্রাপক বললেন, নিয়মমাফিক কাজ হবে।

‘শেষ পর্যন্ত বাড়ি বসে রেজিস্ট্রি ডাকে প্রবেশপত্র পেয়েছিলাম। আমাদের আসন পড়েছিল কলেজিয়েট স্কুলে – সেখানে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করে বিফল মনোরথ হয়েছিলাম। এবারে আব্বার অনুকম্পা হলো। তিনি জানালেন, পরীক্ষার দিনগুলোতে গাড়ি আমাকে পৌঁছে দেবে, তবে পরীক্ষা শেষে আমাকে ফিরে আসতে হবে নিজে নিজে। আর দু-বেলা পরীক্ষার দিনে টিফিন খেতে আমাকে দেওয়া হবে এক টাকা। দু-বেলা পরীক্ষার মধ্যবর্তী সময়ে শাঁখারিবাজার ও পাটুয়াটুলির সংযোগস্থলে কালাচাঁদ গন্ধ বণিকের দোকানে গিয়ে মিষ্টি খেয়ে আসতাম। তাতে পুরো টাকাটা খরচ হতো না। সদরঘাট থেকে পুরানা পল্টন পর্যন্ত বাসে এসে বাকিটা হেঁটে বাড়ি ফিরতাম। [শান্তিনগর]।

পরীক্ষার সময়ে পরীক্ষার্থীদের শনাক্ত করার প্রয়োজন হয়। এ-ব্যাপারেও নবাবপুর হাই স্কুলের সাহায্য পাওয়া গেলো না। নরম সুরেই তারা বললেন, ‘আমরা কি তোমাদের চিনি যে শনাক্ত করবো?’ আবার গেলাম সুরেশবাবুর কাছে। তিনি বললেন, ‘বোর্ডের অথারাইজেশন ছাড়া তো আইডেন্টিফাই করা চলবে না। দেখি চেষ্টা করে।’

‘প্রথম দিনে শনাক্তকরণ ছাড়াই পরীক্ষা দিলাম। কলেজিয়েট স্কুল-কর্তৃপক্ষ বললেন, তাঁরা আরো একদিন সময় দেবেন আমাদের। সৌভাগ্যক্রমে সুরেশবাবু এসে পৌঁছোলেন যথাসময়ে, আমাদের শনাক্ত করলেন, শুভেচ্ছা জানিয়ে চলে গেলেন। আমরা নিরাপদে পরীক্ষা দিলাম।

‘তবে আমাদের স্কুলের কারো পরীক্ষাই ভালো হলো না। আমি তো গণিতে মোটে ৫০ নম্বরের উত্তর দিয়েছিলাম। তবু পরীক্ষার শেষে আফসোস হয়নি। মনে হলো, এক যন্ত্রণা থেকে বেঁচে গেলাম। আমি তখন মেতে আছি ‘মুকুর’ এবং অন্য অনেক কিছু নিয়ে।’

আনিসুজ্জামান ১৯৫১ সালে দ্বিতীয় বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করেন। তাঁদের বংশে তিনিই প্রথম ম্যাট্রিকুলেট। আনিসুজ্জামান ঠিক করেছিলেন, তিনি আইএ পড়বেন জগন্নাথ কলেজে। তাঁর বাবা বোধহয় জানতে চেয়েছিলেন, ঢাকা কলেজ নয় কেন? তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ‘আমি ভবিষ্যতে বাংলা পড়তে চাই।’ তখন ইন্টারমিডিয়েটে বাংলা সাহিত্য তথা স্পেশাল বেঙ্গলি পড়ানো হতো। সে-বিষয়টি পড়লে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলার জন্য সুবিধে হবে। ‘আর স্পেশাল বেঙ্গলি পড়ানো হয় ঢাকার দুটি কলেজে মাত্র। দিনে জগন্নাথ কলেজে, রাতে সেন্ট গ্রেগরিজ কলেজে। সেন্ট গ্রেগরিজ কলেজ পরে নোটরডেম কলেজে পরিণত হয়েছিল; আর পরের বছর আবু হেনা মোস্তফা কামালের জন্যে অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ঢাকা কলেজে স্পেশাল বেঙ্গলি পড়ানোর অনুমতি সংগ্রহ করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তখন ইন্টারমিডিয়েটের পঠন-পাঠন-পরীক্ষা – সব ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন।’

জগন্নাথ কলেজে পড়ার সময়ই আনিসুজ্জামান শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনীতির বৃহত্তর জগতের মধ্যে প্রবেশ করেন। উচ্চতর শিক্ষার বিষয় ও ক্ষেত্র সম্পর্কে তিনি ইতোমধ্যেই স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়। আনিসুজ্জামানরা কলেজে ঢোকার আগেই সেখানে ‘জগন্নাথ কলেজ বাংলা সংস্কৃতি সংসদ’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। কলেজের অধ্যক্ষ যদিও সাংগঠনিক ঘোষণায় এর সভাপতি ছিলেন, তবে সহ-সভাপতি অধ্যাপক অজিত কুমার গুহই ছিলেন এর মূল সংগঠক। প্রগতিমনা ছাত্ররা এ-সংগঠন সমর্থন করলেও মুসলিম লীগপন্থী ও রক্ষণশীল ছাত্ররা ভেতরে-ভেতরে এর বিরোধী ছিল। অবশ্য সে-বিরোধিতা তেমন উচ্চকিত হতে পারেনি। সে-সময়ে এই সংসদের উদ্যোগে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আনিসুজ্জামান এতে গল্প লিখে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন এবং সে-গল্পটি পরে কলেজ-বার্ষিকীতে ছাপা হয়। তাঁর ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধু সৈয়দ আহমদ হোসেন কবিতা-আবৃত্তিতে প্রথম পুরস্কার এবং নেয়ামাল বাসির প্রবন্ধে দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন। তাঁরা তিন জনই তখন আইএ প্রথম বর্ষের ছাত্র।

জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হওয়ার কিছুকাল পরেই আনিসুজ্জামানদের পরিবার শান্তিনগরে ‘প্রমথ নিবাস’ নামে যে-বাড়িতে থাকতেন সেটি ছেড়ে ঠাটারিবাজারে (৮৭ বামাচরণ চক্রবর্তী রোড) একটি বাড়িতে চলে আসেন। ‘প্রমথ নিবাস’ বাড়িটি আনিসুজ্জামানের পিতাই প্রথমে কিনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কলকাতাবাসী মালিকের কাছ থেকে সেটি কিনে নেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন। এতে আনিসুজ্জামানের আব্বা কিছুটা মনঃক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। তবে ঠাটারিবাজারের বাড়িটি তাঁর ডাক্তারখানার অতি নিকটে হওয়ায় তাঁদের কিছুটা সুবিধাও হয়েছিল। আনিসুজ্জামানের জন্য – ‘বাসা আর কলেজের দূরত্ব আমার পক্ষেও অর্ধেক হয়ে গেল – বাসে চড়ার আর দরকারই হতো না, হেঁটেই আসা-যাওয়া করতাম।’

আনিসুজ্জামানদের নতুন বাসস্থানের নিকটেই ছিল পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগের অফিস (৪৩ যোগীনগর লেন)। সে-বাড়ির ওপরতলায় থাকতেন সহ-সভাপতি মোহাম্মদ তোয়াহা এবং তাঁর সঙ্গে সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদ। জগন্নাথ কলেজের ছাত্র আনিসুজ্জামান অচিরেই যুবলীগের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন। আনিসুজ্জামান লিখেছেন : ‘যুবলীগে আমি যখন যোগ দিই, তার অল্পকাল পরেই সংগঠনের বার্ষিক সম্মেলন হওয়ার কথা। সুতরাং প্রচুর কাজ করবার ছিল। অলি আহাদ হঠাৎ করেই আমাকে বললেন যুবলীগের দপ্তর-সম্পাদক হতে। পদটি গঠনতান্ত্রিক ছিল না, সাধারণ সম্পাদকের নির্বাহী ক্ষমতাবলে সৃষ্ট। যেহেতু আমি চিঠিপত্র ও অন্যান্য লেখালেখিতে সাহায্য করছিলাম, বোধহয় সেহেতু আমাকে ওই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আমি সোৎসাহে কাজ করেছিলাম। ১৯৫১ সালের ডিসেম্বরে ঢাকা জেলা বার লাইব্রেরির মিলনায়তনে যুবলীগের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় দুদিন ধরে।’ (কাল নিরবধি)

ভাষা-আন্দোলনের সময় আনিসুজ্জামান তাতে যে অংশগ্রহণ করেছিলেন তার প্রায় পুরোটাই ছিল ‘যুবলীগ’কে কেন্দ্র করে। তিনি লিখেছেন : ‘একুশে ফেব্রুয়ারিতে সারা প্রদেশের মানুষ যাতে সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ ও দাবি জানাতে পারে, তার জন্যে চেষ্টার অবধি থাকলো না। আমি যদিও জগন্নাথ কলেজ রাষ্ট্রভাষা-সংগ্রাম-পরিষদের সদস্য ছিলাম, কিন্তু সেখানে বিশেষ কিছু করিনি, আমার সময় ও সামর্থ্য সবটুকুই ব্যয় হয়েছিল যুবলীগে। দপ্তর-সম্পাদক হওয়ায় আমার স্বাক্ষরেই চিঠিপত্র যেতো কেন্দ্র থেকে শাখায়। বেশির ভাগ জেলায় যুবলীগের শাখা ছিল : দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, রাজশাহী, কুষ্টিয়া, যশোর, খুলনা, কুমিল্লা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, সিলেট যুবলীগের শক্ত ঘাঁটি ছিল; ঢাকায় সক্রিয় ছিল কেন্দ্রীয় কমিটি আর নারায়ণগঞ্জে ছিল প্রাণবন্ত শাখা। কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে আন্দোলন সংক্রান্ত নির্দেশ সব জেলায় পঠানো হতো। যুবলীগের পক্ষ থেকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্যে তার সভাপতি শামসুল হক চৌধুরীর কাছেও কয়েকবার গিয়েছি।’

একুশে ফেব্রুয়ারির দিন আনিসুজ্জামান তখনকার কলাভবনের চত্বরেই ছিলেন। তিনি গেটের বাইরে যাননি। তবে সারাক্ষণই নানাভাবে আন্দোলনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছিলেন। বিকেলে সামরিক বাহিনীর সদস্যরা এসে পড়লে ও সান্ধ্য আইন জারি হলে কলাভবন-মেডিক্যাল কলেজের পেছনের রেললাইন ধরে নবাবপুর হয়ে বাড়িতে ফিরে এসেছিলেন। তারপরও ভাষা-আন্দোলন সংক্রান্ত কাজের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন আনিসুজ্জামান। এই সময়ে নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ ঘটে এবং সাম্যবাদের আদর্শ দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হন।

আন্দোলন-সংগ্রাম এবং যুবলীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা ছাড়াও, সাহিত্যকর্ম এবং সাহিত্যসেবীদের অনেকের সঙ্গে এই সময়ে আনিসুজ্জামান ঘনিষ্ঠ হয়েছিলেন। প্রধানত গল্পই তিনি তখন লিখতেন। বন্ধু হাসান হাফিজুর রহমান কবিতা লিখতেন। তাঁর লেখা ‘অমর একুশে’ নামক কবিতাটি সেবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল বার্ষিকীতে ছাপা হয়েছিল। এ-প্রসঙ্গে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে আনিসুজ্জামান একুশে ফেব্রুয়ারী সংকলন প্রকাশের পটভূমি বর্ণনা করেছেন তাঁর কাল নিরবধি বইতে। তিনি লিখেছেন : ‘এই কবিতা লেখার পর থেকে হাসানের মাথায় ঘুরতে থাকলো, পরের একুশে ফেব্রুয়ারির [১৯৫৩] আগে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নিয়ে একটি সাহিত্য-সংকলন প্রকাশ করতে হবে। পাইওনিয়ার প্রেসে বাকিতে বই ছাপার ব্যবস্থা হলো, বাদামতলির এইচম্যান কোম্পানিও ভরসা দিলেন বাকিতে ব্লক তৈরি করে দেবেন। পরিচিত সবার কাছেই হাসান লেখা চাইলেন। এমন সময়ে জেলখানার ভেতর থেকে কমিউনিস্ট নেতা খোকা রায়ের চোরা-পথে পাঠানো প্রবন্ধ ‘সকল ভাষার সমান মর্যাদা’ আবদুল্লাহ আল মুতীর কাছে পৌঁছোলো। অতি ক্ষুদ্রাক্ষরে লেখা প্রবন্ধটি আমি হাতে কপি করি। স্থির হয়, হাসানের পরিকল্পিত সংকলনে এটাই যাবে একমাত্র প্রবন্ধ হিসেবে – লেখকের নাম দেওয়া হয় আলী আশরাফ। হাসানের অনুরোধে আমি একটা গল্প লিখে ফেললাম। হাসান বললেন, তার আরম্ভটা খুব ভালো হয়েছে, সমাপ্তিটা নিরাশ করে। কদিন পরে শেষটা বদলে হাসানের হাতে ‘দৃষ্টি’ সমর্পণ করলাম। ভাষা আন্দোলন-উপলক্ষে শামসুর রাহমানের কোনো কবিতা ছিল না; তাগাদা দিয়েও যখন তা পাওয়া গেল না, তখন কলকাতার পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর সদ্যপ্রকাশিত একটি কবিতা সংকলনের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন হাসান। আর সংকলিত হলো আবদুল গনি হাজারী, ফজলে লোহানী, আতাউর রহমান, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, আলাউদ্দিন আল আজাদ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, সৈয়দ শামসুল হক ও জামালউদ্দীনের কবিতা – হাসানেরটা তো আছেই; শওকত ওসমান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ, আতোয়ার রহমান, সিরাজুল ইসলামের গল্প এবং আমারটাও; মুর্তজা বশীর ও সালেহ আহমদের নকশা; আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী ও তোফাজ্জল হোসেনের গান এবং কবিরউদ্দিন আহমদের লেখা ঘটনাপঞ্জি। আমিনুল ইসলাম প্রচ্ছদ আঁকলেন; মুর্তজা বশীরের একটা লিনোকাট গেল মুখপাতে; পাদপূরণের জন্যে বিজন চৌধুরী ও বশীরের কয়েকটি স্কেচ গেল – তবে বইতে বিজনের নাম যায়নি। হাসানের সঙ্গে ভাগাভাগি করে আমরা দু-একজন প্রুফ দেখলাম। কিন্তু সম্পাদকীয় গোছের কিছু একটা যাওয়া দরকার। হাসান হঠাৎ ঘোষণা করলেন, তিনি আর লিখতে পারবেন না। শেষে ওই দায়িত্ব পড়লো আল-মুতীর ঘাড়ে – তিনি পরদিনই সেটা এনে দিলেন। মুখবন্ধ হিসেবে ওটাই ছাপা হলো স্বাক্ষরবিহীনভাবে। হাসান একদিন বললেন, ‘একটা উৎসর্গপত্র লেখো।’ তিনিও লিখতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু মন দিতে পারলেন না। কিছু কাটাকুটির পর আমি একটা দাঁড় করালাম – হাসানের পছন্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে বাদামতলিতে ব্লক প্রস্তুতকারকের দপ্তরে যাওয়া হলো। সেখানেই ট্রেসিং পেপারে, সরু নিবের কলমে, চাইনিজ ইংকে ওটা নকল করে দিলাম। তা ব্লক করে উৎসর্গ ছাপা হলো আমার অস্পষ্ট হাতের লেখায়, বাঁকা হয়ে যাওয়া লাইনে। …

‘অনেক চেষ্টা করেও একুশে ফেব্রুয়ারিতে বইটা বের করা গেল না। লেখা পাওয়ায় দেরি একটা কারণ, কিন্তু কাগজ তো নগদ পয়সায় কিনতে হচ্ছিল, সেই নগদ জোগাড় করতে সময় লাগছিল। বই বের হলো মার্চে, তা নিষিদ্ধ হয়ে গেল এপ্রিলে। প্রেসের দেনার জন্যে মোহায়মেন সাহেবের ভাই মকিত সাহেব একদিন আমার সামনেই হাসানকে যা-তা বললেন। সেই রাতেই হাসান বাড়ি চলে গেলেন। তারপর জমি না গুড় বিক্রি করে প্রেসের দেনা শোধ করলেন।’

ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারী প্রকাশের পেছনকার ইতিহাস ও ঘটনাবলির এ-বর্ণনা, বলা বাহুল্য, আনিসুজ্জামান তাঁর কাল নিরবধি বইটিতেই দিয়েছেন। এ-বইতে যে-দুটি ঘটনার বিশেষ উল্লেখ তিনি করেছেন তা থেকে আমরা তাঁর পরিবার, বিশেষত মা ও বাবা, সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করতে পারি। এ-দুটি ঘটনাই একুশের ঘটনাবলির পরবর্তী। আনিসুজ্জামান লিখেছেন : ‘জগন্নাথ কলেজে মাইক বসিয়ে আন্দোলনের প্রচারকার্য চালানো আবশ্যক হয়ে পড়লো, কিন্তু তা করতে হবে পুলিশের শ্যেন দৃষ্টি এড়িয়ে। আব্বার গাড়িতে একটা রেডক্রস লাগানো ছিল – তাঁর কাছে গাড়ি চাইলাম, কী কাজে ব্যবহার করবো, তাও বললাম। তিনি নির্দ্বিধায় রাজি হলেন। ২৩ তারিখ সকালে সেই গাড়ি নিয়ে লক্ষ্মীবাজারের এক মাইকের দোকান থেকে সাজসরঞ্জাম নিয়ে কলেজ-হস্টেলে পৌঁছোলাম এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে বক্তৃতা শুরু হয়ে গেল। দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের – এখনকার ভাষায় হরতালের – ডাক ছিল সেদিন। ঢাকায় পূর্ণ ধর্মঘট হয়েছিল, পথঘাট কেবল যানবাহনশূন্য ছিল না, অনেক পরিমাণে জনশূন্য ছিল।’

অপর ঘটনাটি প্রসেঙ্গ তিনি লিখেছেন : ‘প্রধানত মেডিক্যাল কলেজ ও ইনজিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রেরা মিলে – মেডিক্যাল কলেজ হস্টেলের সামনে যে-জায়গায় গুলি চলেছিল, সেখানে – রাতারাতি শহীদ মিনার গড়ে তোলে। এর নকশা করেছিলেন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সাঈদ হায়দার। ২৩ তারিখে আবুল কালাম শামসুদ্দীন তা উদ্বোধন করেছিলেন, তাঁর সঙ্গে ছিলেন বোধহয় শহীদ সফিউর রহমানের পিতা। এই মিনার দেখতে মানুষের ঢল নেমেছিল এবং তারা যে-যেমন পারছিল, সেখানে টাকা-পয়সাও দিয়ে যাচ্ছিল। মায়ের আগ্রহাতিশয্যে বিকেলবেলায় তাঁকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেন আব্বা। কাউকে না বলেই আমার মৃত বোন নাজমুন্নেসার সোনার হার মা সঙ্গে নিয়েছিল এবং আব্বাকে অবাক করে দিয়েই শহীদ মিনারের পাদপ্রান্তে সেই স্বর্ণহার নিবেদন করে এসেছিল।’

১৯৫২ সালের ভাষা-আন্দোলনের পর যুবলীগ এবং তখনকার আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট অনেকেই চিন্তা করলেন যে, একটা অসাম্প্রদায়িক ছাত্র-সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। ‘ভাষা-আন্দোলনের পরে অসাম্প্রদায়িকতার ওপরে অনেক বেশি জোর পড়েছিল এবং তা খুব সফলভাবে। নতুন সংগঠনের ঘোষণাপত্রের – হয়তো সেইসঙ্গে গঠনতন্ত্রেরও – খসড়া রচনার ভার আমার ওপর পড়লো। সে-দায়িত্ব পালন করলাম সানন্দে। তবে প্রশ্ন রয়ে গেল, আমি সময় দেবো – যুবলীগে, সাহিত্য সংসদে, না গঠিতব্য ছাত্র ইউনিয়নে? অনেক আলোচনার পর আমার অভিপ্রায়ই অনুমোদিত হলো – সাহিত্য সংসদই হবে আমার কাজের মূল ক্ষেত্র, তবে যুবলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে যোগাযোগ থাকবে।’ (কাল নিরবধি)

পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯৫২ সালের এপ্রিলে। মোহাম্মদ সুলতান সভাপতি এবং মোহাম্মদ ইলিয়াস (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র) সাধারণ সম্পাদক। আনিসুজ্জামানের কর্মক্ষেত্র নির্ধারিত হলো, তাঁর নিজের ইচ্ছায়, সাহিত্য ও সংস্কৃতির জগৎ।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সওগাত-সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দীন তাঁর কন্যা নূরজাহান বেগম-সম্পাদিত সাপ্তাহিক বেগম পত্রিকা কলকাতা থেকে ঢাকায় উঠিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। পাটুয়াটুলির সওগাত প্রেস থেকে সেটি ছাপা হতো। ১৯৫১ সালে বি.এ. পাশ করে এম.এ. ক্লাসে ভর্তি হয়েও আর্থিক সংকটের কারণে পড়াশোনা চালাতে পারছিলেন না হাসান হাফিজুর রহমান। বাধ্য হয়ে তাঁকে চাকরি নিতে হয় বেগম পত্রিকায়। তার আগে বেগম পত্রিকার দেখাশোনার দায়িত্বে ছিলেন আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী। হাসান হাফিজুর রহমান দায়িত্ব নেওয়ার পরে আনিসুজ্জামান সওগাত প্রেসে যাতায়াত করতে শুরু করেছিলেন। ‘জগন্নাথ কলেজের পেছনের গেট দিয়ে বেরোলেই পাটুয়াটুলি – সওগাত প্রেস খুবই কাছে। হাসানের অন্যান্য বন্ধুর মতো আমিও সেখানে যেতাম আড্ডা দিতে। প্রেসের ফোরম্যান রওশন এসে এক তাড়া প্রুফ দিয়ে যেতো। উপস্থিত সুধীবৃন্দ তা সংশোধন করে দিতেন। রওশন প্রুফ নিয়ে বললো, ‘কবিতাটা মেক-আপে বড়ো হয়ে গেছে, চার লাইন ছেঁটে দিন।’ আমরা কেউ না কেউ কাজটা করে দিতাম। ছবির অস্পষ্ট প্রুফ টেবিলে রেখে রওশন বলতো, ‘সাহেব বলেছেন, কবিতায় ক্যাপশন লিখে দিতে – দু লাইন কী চার লাইন।’ কেউ না কেউ লিখে দিতো। মনমতো লেখা নেই – কলকাতা থেকে-আসা দৈনিক সত্যযুগে ছাপা কোনো লেখা কাঁচিকাটা করে ওপরে-মধ্যে-শেষে কিছু লিখে দিয়ে প্রেসে দিয়ে দেওয়া হতো। নির্দিষ্ট সময়ে নাসিরউদ্দীন সাহেবের নির্দেশ মতো আমাদের প্রত্যেকের জন্যে আসতো গরম সিঙাড়া, সুস্বাদু রসগোল্লা এবং মিষ্টি চা। লোক বেশি হয়ে গেলেও ভাগাভাগি করে খেতে হতো না – দ্বিতীয় দফা খাবার আসতে দেরি হতো না।

‘এই সওগাত প্রেস আর বেগম-অফিস ঘিরেই গড়ে উঠলো পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের তৎপরতা। সংসদের সভাপতি ছিলেন কাজী মোতাহার হোসেন এবং সাধারণ সম্পাদক ফয়েজ আহমদ।’ আনিসুজ্জামান প্রথম কার্যনির্বাহী গঠিত হওয়ার সময় থেকেই পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন : ‘পাক্ষিক সাহিত্যসভা করার পরিকল্পনাটা কার মাথা থেকে এসেছিল, মনে পড়ে না, তবে সেটা বেশ ফলপ্রসূ হয়েছিল। প্রেস-সংলগ্ন একটি বড়ো ঘরে শতরঞ্চি ও চাদর বিছিয়ে আমাদের সভা হতো, নাসিরুদ্দীন সাহেবের বদান্যতায় চা-নাশতা খাওয়া যেতো, স্বরচিত লেখা পড়া হতো এবং প্রায়শই তার কঠোর সমালোচনা হতো।’ (কাল নিরবধি)

আনিসুজ্জামান সাহিত্য সংসদে যোগদান করলে তাঁদের বাড়িই হয়ে ওঠে এর অফিসের ঠিকানা। তিনি লিখেছেন, ‘সাহিত্য-সংসদ ১৯৫৮ পর্যন্ত চলেছিল।’

দুই

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের মাধ্যমে আনিসুজ্জামান তৎকালীন তরুণ লেখক, সাহিত্যিক ও কবিদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন এবং নিজেও সক্রিয়ভাবে লেখালেখিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইতোমধ্যে আইএ পরীক্ষার ফল বের হলো। আনিসুজ্জামান প্রথম বিভাগে আইএ পাশ করে বি.এ. অনার্স পড়ার জন্য ভর্তি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে। এটিই তাঁর লক্ষ্য ছিল প্রথম থেকেই। তখন বাংলা বিভাগের প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান ছিলেন ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। বাংলা বিভাগের শিক্ষক ছিলেন পাঁচজন – মুহম্মদ আবদুল হাই, সৈয়দ আলী আহসান, কাজী দীন মুহম্মদ, মযহারুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনারায়ণ অধিকারী। সবাই লেকচারার। এঁদের বাইরে গবেষণা-সহায়ক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন আহমদ শরীফ।

১৯৫৩ সালে বাংলা বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন আট জন ছাত্র ও দুজন ছাত্রী। আনিসুজ্জামান লিখেছেন, ‘কয়েক দিন পরে গুঞ্জন শুনলাম, বাংলা বিভাগে এবারে অনেক ছেলেমেয়ে ভর্তি হয়েছে। কথাটা বোধহয় সত্য, এর আগে দশজন ছেলেমেয়ে একসঙ্গে বাংলা অনার্স ক্লাসে প্রবেশ করেনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমাদের ঠিক আগের বছরে ছিলেন দুজন। … চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ ও সিলেটের মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে অনার্সের ছাত্রেরা তখন তৃতীয় বর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে পড়তো। কিন্তু তাতেও ছাত্রসংখ্যা নগণ্যই রয়ে যেতো।’

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের ১৯৫২-৫৩ সালের ‘কার্যনির্বাহক কমিটি’র আয়ুষ্কাল ১৯৫৩ সালে শেষ হওয়ার প্রাক্কালে সাধারণ সদস্যদের একটি সম্মেলন ডেকে নতুন কমিটি নির্বাচনের পরিকল্পনা হলো। আনিসুজ্জামান একদিন প্রস্তাব করলেন যে, সাংগঠনিক সম্মেলনের সঙ্গে একটি সাহিত্য-সম্মেলন করলে ভালো হয়। এরপর হাসান হাফিজুর রহমান প্রস্তাব করলেন, সাংগঠনিক সম্মেলন আলাদা হোক আর একটা প্রাদেশিক সাহিত্য-সম্মেলনেরও আয়োজন করা যেতে পারে। প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পর দুটি সম্মেলন আয়োজনের কাজই পাশাপাশি চলতে থাকে। ১৯৫৪ সালের ১৪ই এপ্রিল (১লা বৈশাখ ১৩৬১) পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের দিনব্যাপী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় গঠনতন্ত্র সংশোধন করে নতুন কার্যনির্বাহী সমিতি নির্বাচিত হয়। কাজী মোতাহার হোসেন আগের মতোই সভাপতি রইলেন, নতুন সাধারণ সম্পাদক হলেন আতোয়ার রহমান। বিভাগীয় সম্পাদকের পদ তুলে দিয়ে চারজনের সম্পাদকমণ্ডলী রাখার যে-বিধান হলো তাতে নির্বাচিত হলেন আবদুল্লাহ আল-মুতী, হাসান হাফিজুর রহমান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর ও আনিসুজ্জামান। এ-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল মাহবুব আলী ইনস্টিটিউটে।

অতঃপর ২৩শে এপ্রিল কার্জন হলে পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধন হলো। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তিন দিন ধরে। ‘পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক ব্যক্তি ও দল এসেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসেছিলেন রাধারাণী দেবী, নরেন্দ্র দেব, কাজী আবদুল ওদুদ, মনোজ বসু, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।’

এদিকে সাহিত্য-সম্মেলন শেষ হওয়ার অল্প কিছুদিনের মধ্যে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে খ্যাতিমান নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরী কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে (১৯৫৫ সালের ১৭ই মে) বুলবুল ললিতকলা একাডেমীর (বাফা) আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘটে। বুলবুল চৌধুরীর মৃত্যুতে যে স্মৃতি-কমিটি গঠিত হয়েছিল আনিসুজ্জামান তার সদস্য ছিলেন। বাফার প্রথম কার্যনির্বাহী কমিটিরও সদস্য ছিলেন তিনি।

আনিসুজ্জামান সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের (এস.এম. হল) অনাবাসিক ছাত্র ছিলেন। সেই সময়ে ১৯৫৩-৫৪ ও ’৫৪-৫৫ শিক্ষাবর্ষের হল-বার্ষিকী যুগ্মভাবে একসঙ্গে ছাপা হয়েছিল। এতে ‘বাংলা সাহিত্যে মুসলিম পুনর্জাগরণের পটভূমি’ নামে আনিসুজ্জামানের একটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছিল। এই হল-বার্ষিকী প্রকাশের সঙ্গে যুগ্ম-সম্পাদক হিসেবে আনিসুজ্জামান নিজেও যুক্ত ছিলেন। তাঁর প্রবন্ধটি ফররুখ আহমদ, তালিম হোসেন প্রমুখ কয়েকজনের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করেছিল। আনিসুজ্জামান লিখেছেন, ‘প্রবন্ধটি মুহম্মদ আবদুল হাইয়েরও পছন্দ হয়েছিল। এই সূত্রেই তিনি আমাকে উৎসাহিত করেছিলেন এম.এ. পাশ করার পরে গবেষণাকর্মে প্রবৃত্ত হতে। বলা যায়, এই প্রবন্ধ আমার জীবনের গতি অনেকখানি নির্ণয় করে দিয়েছিল।’

তিন

১৯৫৬ সালে আনিসুজ্জামান প্রথম শ্রেণি পেয়ে বি.এ. (অনার্স) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৫৩ সালে আলাউদ্দিন আল আজাদের পরে এবার তিনিই প্রথম শ্রেণি পেলেন বাংলা অনার্স পরীক্ষায়। আনিসুজ্জামান গড়ে ৬৬.৭৫ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন। তখন পর্যন্ত অনার্স পরীক্ষায় সেটিই ছিল সর্বাধিক নম্বর।

সে-বছরই ডিসেম্বর মাসে নয়াদিল্লিতে আয়োজিত হয় এশীয় লেখক সম্মেলন। এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মূলক্ রাজ আনন্দ ও হুমায়ুন কবির। তাঁদের আমন্ত্রণে পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের একটি প্রতিনিধিদল সে-সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে। অগ্রবর্তী দল হিসেবে গিয়েছিলেন তিন জন – কাজী দীন মুহম্মদ, সরদার জয়েনউদ্দিন ও আনিসুজ্জামান। সম্মেলনের প্রথমদিনেই আনিসুজ্জামান একটি হাস্যকর অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। তাঁর বর্ণনাতেই সে-কাহিনি শোনা যেতে পারে : ‘কৃষ্ণবর্ণ, চশমা-চোখে, গলাবন্ধ কোট ও ট্রাউজার-পরা এক প্রতিনিধিকে লিফ্টে দেখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, ‘আই অ্যাম আনিসুজ্জামান ফ্রম পাকিস্তান।’ উত্তরে তিনি পরিষ্কার বাংলায় বললেন, ‘আমি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।’ লজ্জায় মরে গেলাম। তাঁর অনেক ছবি দেখেছি বটে, তবে চাক্ষুষ তাঁকে দেখিনি; তার ওপর ওই পোশাকে তাঁকে দক্ষিণী ঠাউরেছিলাম। আমি কী ভেবেছি তাও তিনি অনুমান করতে পেরেছিলেন। তারপর, যতদূর সম্ভব, আমি তাঁকে এড়িয়ে চলেছিলাম।’

সম্মেলন-শেষে আনিসুজ্জামান তাঁর শিক্ষক কাজী দীন মুহম্মদের সঙ্গে তাজমহল, আগ্রার দুর্গ ও সেকেন্দ্রা দেখার পর আজমিরে যান। আজমির থেকে কলকাতায় ফেরার পথে কয়েক ঘণ্টার জন্য শান্তিনিকেতনেও নেমেছিলেন। তখন ছুটির সময় ছিল – তাঁরা সাইকেল-রিকশায় চড়ে শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন কিছুটা দেখলেন। কলকাতায় আনিসুজ্জামান থেকে গিয়েছিলেন। সে-সময় তিনি ন্যাশনাল লাইব্রেরির বাংলা বইয়ের অসম্পূর্ণ ক্যাটালগ দুই-খণ্ড এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ গ্রন্থাগারের গ্রন্থতালিকা কিনেছিলেন। আর মানিকতলার বাড়িতে গিয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলামকে দেখতে।

১৯৫৭ সালের ডিসেম্বরে এম.এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে দেখা গেল, সে-বছর বাংলা বিভাগে দুজন প্রথম শ্রেণি পেয়েছেন। একজন আনিসুজ্জামান, দ্বিতীয়জন সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়। আনিসুজ্জামান এবারে গড়ে ৬৬.২ শতাংশ নম্বর পেয়েছিলেন। সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। বয়সে তিনি জ্যেষ্ঠ ছিলেন। ১৯৫১ সালে মুনশিগঞ্জ হরগঙ্গা কলেজ থেকে বি.এ. পাশ করার পর চার বছর স্কুলে শিক্ষকতা করে এম.এ. পড়ার খরচ জোগাড় করেন। এম.এ. প্রথম পর্বেও তিনি প্রথম শ্রেণি পেয়েছিলেন। পরে তিনি সরকারি কলেজে শিক্ষকতা করেন ও শেষে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি কবি জসীমউদ্দীনের কবিতা ও কাব্যসাধনা নিয়ে গবেষণা করে পিএইচ.ডি ডিগ্রি অর্জন করেন। জসীমউদ্দীনকে নিয়ে লেখা তাঁর বইটি সুধীজনের অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করে। হৃদয়বান শিক্ষক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট সুনামের অধিকারী হন।

এম.এ. পরীক্ষা দিয়েই আনিসুজ্জামানের সহপাঠীদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন বেসরকারি কলেজে চাকরি নিয়ে ঢাকা ছেড়ে চলে যান। কিন্তু আনিসুজ্জামান কোথাও চাকরি নেননি, এমনকি পরীক্ষার ফল প্রকাশেল পরও। তাঁর আব্বা একবার জানতে চেয়েছিলেন – ‘এখন কী করবে?’ উত্তরে আনিসুজ্জামান জানান যে, তিনি এবার পিএইচ.ডি-র জন্য গবেষণা করবেন। ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮ তারিখে গবেষক হিসেবে বাংলা একাডেমিতে যোগ দেন তিনি। বৃত্তির অর্থের পরিমাণ মাসে ২০০ টাকা। তখনকার বাংলা একাডেমিতে অফিসের সব কাজ চলত ইংরেজিতে। আনিসুজ্জামানের গবেষণা-কর্মের শিরোনাম নির্ধারিত হলো – Thoughts of the Bengali Muslims as reflected in Bengali literature during the British period (1757-1947)।

এদিকে সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হলে যেহেতু তিনি ইতোমধ্যেই চার বছর ছাত্র ছিলেন, অতএব পিএইচ.ডি-র ছাত্র হিসেবে তাঁকে যুক্ত হতে হলো ফজলুল হক মুসলিম হলের আবাসিক ছাত্র হিসেবে। অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের তত্ত্বাবধানে তিনি গবেষণা করছিলেন। তাঁর পরামর্শে আনিসুজ্জামান রাজশাহী গেলেন ড. এ আর মল্লিকের পিএইচ.ডি থিসিস পড়ে আসার জন্য। সেটি তখনো গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। থিসিসটি ছিল উনিশ শতকের বাঙালি মুসলমান সম্পর্কে। ড. এ আর মল্লিকের থিসিস পড়ার জন্য গিয়ে আনিসুজ্জামান বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামও দেখে এলেন। ‘মল্লিক সাহেবের চিঠি নিয়ে গেলাম বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে। এতো বড়ো প্রতিষ্ঠানের কী দুরবস্থা সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলাম, তা অবর্ণনীয়। ভবনের অর্ধেকটা হয়ে গেছে হাসপাতালের লাশকাটা ঘর, সংগৃহীত ভাস্কর্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বা স্তূপাকারে পড়ে আছে ঘরের মেঝেতে। সহকারী কিউরেটর ও গ্রন্থাগারিক ছিলেন বোধহয় দ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। নিজে অর্থ সংগ্রহ করে তিনি সেখানকার বাংলা বইয়ের একটা অসম্পূর্ণ তালিকা মুদ্রণ করেছিলেন। তার এক কপি তিনি উপহার দিয়েছিলেন আমাকে, তবে আমার প্রয়োজনীয় বই সেখানে তেমন পাইনি।’

বাংলা একাডেমির বৃত্তির মেয়াদ ছিল এক বৎসর অর্থাৎ আনিসুজ্জামানের ক্ষেত্রে তা ছিল ১৯৫৯ সালের জানুয়ারি মাসের ৩১ তারিখ। এদিকে জানুয়ারি মাসে একদিন দুপুরবেলায় বাড়িতে ফোন করে হাই সাহেব তাঁকে বললেন যে, শিক্ষকের অভাবে বিভাগে পাঠদান বিঘ্নিত হচ্ছে, তিনি যেন অবিলম্বে চাকরির আবেদন করেন। আনিসুজ্জামান বাংলা একাডেমির তৎকালীন পরিচালক ড. মুহম্মদ এনামুল হকের সঙ্গে দেখা করলেন। হাই সাহেব তাঁকে আগেই বলে রেখেছিলেন। তিনি আনিসুজ্জামানকে পরামর্শ দিলেন জানুয়ারির অবশিষ্ট তেরো দিনের জন্য লিভ উইদাউট পে-এর জন্য দরখাস্ত করতে। আনিসুজ্জামান সে-মতে দরখাস্ত করলেন। ১৯৫৯ সালের ১৯শে জানুয়ারি অ্যাডহক ভিত্তিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে লেকচারার পদে যোগ দিলেন আনিসুজ্জামান। তবে এই নিয়োগ একেবারে নির্বিঘ্ন হয়নি। বাংলা একাডেমির তৎকালীন তমদ্দুন মজলিশ-প্রভাবিত কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় পরিচালক মুহম্মদ এনামুল হকের বিরুদ্ধে অনিয়মের এবং গবেষকের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ এনে প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিষয়টি ভাইস-চ্যান্সেলরকেও জানানো হয়েছিল। বিভাগীয় অধ্যক্ষকে ডেকে নিয়ে ভাইস চ্যান্সেলর তাঁর কাছ থেকে পুরো বিষয়টি অবহিত হন। অতঃপর তিনি ‘অবহিত হয়েছেন লিখে’ ফাইল বন্ধ করে দেন।

অপর বিষয়টি ছিল চাকুরের অতীত রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে পুলিশের কাছ থেকে সন্তোষজনক রিপোর্টপ্রাপ্তি। গোয়েন্দা বিভাগের আহ্বানে লালবাগে পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চে হাজির হতে হয়েছিল আনিসুজ্জামানকে, তাঁদের জিজ্ঞাসার জবাবও দিতে হয়েছিল। নানা বিষয় জানতে চেয়েছিলেন তাঁরা, যুবলীগের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা। সে-জিজ্ঞাসাবাদ চলেছিল দীর্ঘক্ষণ ধরে। তার ফলাফল যে কী সেটা তিনি জানতে পারেননি সেদিন। তবে প্রথম অ্যাডহক অ্যাপয়েন্টমেন্ট শেষে আবার নিয়োগ পেতে বাধা হয়নি বলে বুঝে গিয়েছিলেন, পুলিশের স্পেশাল ব্রাঞ্চের দুই কর্মকর্তা আবদুল হাফিজ সাহেব ও আমজাদ সাহেব মিলে যথাসম্ভব আনুকূল্য করেছিলেন তাঁকে। ‘সেই আনুকূল্য যে কতদূর ছিল, তা বিশেষ করে উপলব্ধি করেছিলাম, পরে যখন প্রতিকূল পুলিশ রিপোর্টের দরুন বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষকের চাকরি চলে গেল।’ এই চারজন শিক্ষক ছিলেন – ইতিহাস বিভাগের মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন, সমাজতত্ত্ব (এখন সমাজবিজ্ঞান) বিভাগের বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর এবং অর্থনীতি বিভাগের আজিজুর রহহমান খান ও এ আই আমিনুল ইসলাম।

১৯৫৯ সালের এপ্রিল মাসের শেষের দিকে আনিসুজ্জামানের অ্যাডহক নিয়োগের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের দীর্ঘ ছুটিতে অ্যাডহক নিয়োগপ্রাপ্তদের চাকরি থাকে না। আনিসুজ্জামান পরবর্তী নিয়োগ পেলেন অক্টোবর মাসে, প্রায় পাঁচ মাস পর। এই সময়ে গবেষণার উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য আনিসুজ্জামান কলকাতা গিয়েছিলেন দেড় মাসের জন্য। সেখানে দেখা করেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও সুকুমার সেনের সঙ্গে; হাই সাহেব তাঁদের দুজনকেই চিঠি লিখে দিয়েছিলেন। সুকুমার সেন চিঠি লিখে দিয়েছিলেন ন্যাশনাল লাইব্রেরি ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে। তাতে ওই দুই গ্রন্থাগার ব্যবহার করার সুবিধে হয়েছিল তাঁর।

চার

১৯৬১ সালের এপ্রিল মাসে পিএইচ.ডি-র থিসিস জমা দিলেন আনিসুজ্জামান। তাঁর অভিসন্দর্ভের পরীক্ষক ছিলেন তিন জন – ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (তখন বাংলা একাডেমির আঞ্চলিক ভাষার অভিধানের সম্পাদকের দায়িত্বে কর্মরত), ড. মুহম্মদ এনামুল হক (তখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ) এবং নীহাররঞ্জন রায় (বাঙ্গালীর ইতিহাস নামে বিখ্যাত গ্রন্থের প্রণেতা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগীশ্বরী অধ্যাপক)। নীহাররঞ্জন রায়ের কাছে আনিসুজ্জামানের থিসিসটি পৌঁছানোর পরপরই তিনি অতিথি-অধ্যাপক হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান। ফিরে এসে রিপোর্ট দিতে তাঁর দেরি হয়। ফলে থিসিসটি জমা দেওয়ার প্রায় এক বছর পর মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পড়ল : ২১শে এপ্রিল ১৯৬২। সে-মাসেই তাঁর পিএইচ.ডি ডিগ্রির ফল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হলো।

অবশ্য পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভ করার আগেই ১৯৬১ সালের ১লা অক্টোবর বিশিষ্ট সাংবাদিক আবদুল ওহাবের (+ মতলুবা খাতুন) জ্যেষ্ঠ কন্যা সিদ্দিকা ওয়াহাবের সঙ্গে তিনি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এ-বিয়েতে অবশ্য পূর্বরাগ বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। কাল নিরবধিতে তার যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা আছে।

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ পালন করা হচ্ছিল সারা বিশ্বজুড়ে। তখনকার পূর্ব পাকিস্তানেও এর আয়োজন হবে – এমন আশা ছিল সবার মনে। কিন্তু সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আর কোনো উদ্যোগ গৃহীত না হওয়ায় লেখক-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী ও রবীন্দ্রানুরাগী সংস্কৃতিজনদের উদ্যোগে সে-আয়োজন সম্পন্ন হয়। আনিসুজ্জামান এসব আয়োজনের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রাথমিকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই তাঁর অফিসকক্ষে একটি সভা আহ্বান করেন। এরপর সেখানে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সভায় রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী উদ্যাপন কমিটি গঠিত হয় বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মুরশেদকে সভাপতি এবং খান সারওয়ার মুরশিদকে সম্পাদক করে। আনিসুজ্জামান লিখেছেন, ‘দুদিনে আমরা যারা উপস্থিত ছিলাম, তারা সকলেই সদস্য, তাছাড়া আরো অনেকের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে এই কমিটি পরিচিত হয়েছিল কেন্দ্রীয় কমিটি বলে, কেননা এই কমিটি গঠনের পরে ঢাকায় আরো দুটি কমিটি গঠিত হয়। এর একটির সভাপতি ছিলেন বেগম সুফিয়া কামাল আর তাঁর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জহুর হোসেন চৌধুরী, মুখলেসুর রহমান ওরফে সিধু ভাই, আহমেদুর রহমান, ওয়াহিদুল হক, সন্জীদা খাতুন এবং আরো কেউ কেউ। এই কমিটি পরিচিত হয়েছিল গোপীবাগের কিংবা ওয়ারীর কমিটি বলে। … তৃতীয় কমিটিকে বলা হতো প্রেসক্লাব কমিটি – এতে ছিলেন এ বি এম মূসা, সৈয়দ আসাদুজ্জামান, এনায়েতুল্লাহ খান, এনামুল হক (জাতীয় যাদুঘর-খ্যাত), ড. এম এন নন্দী, তাঁর স্ত্রী শান্তি নন্দী এবং আরো কয়েকজন। ফয়েজ আহমদ তখন জেলখানায়, তবে কমিটিতে তাঁর নাম ছিল। তিনটি কমিটি পরপর স্বতন্ত্রভাবে গঠিত হয়, কিন্তু একই সঙ্গে একাধিক অনুষ্ঠানের সংঘাত এড়াতে তাদের মধ্যে একটা যোগাযোগ ঘটে। স্থির হয়, ২৪ বৈশাখ ১৩৬৮ থেকে একটানা দশ দিন ধরে অনুষ্ঠান হবে – চারদিন কেন্দ্রীয় কমিটির, অপর দুই কমিটির তিনদিন করে। বুলবুল ললিতকলা একাডেমীতে প্রথম দুই কমিটির অনুষ্ঠানের মহড়া হয়েছিল, তাদের নিজস্ব অংশের মহড়া তো বটেই, আর ভক্তিময় দাশগুপ্ত সার্বক্ষণিকভাবে সেসব তত্ত্বাবধান করেছিলেন। রেডিও পাকিস্তানের চাকরি করেও আবদুল আহাদ যথাসাধ্য করেছিলেন অনেক ঝুঁকি নিয়ে।’

রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন বিষয়ে আরো নানা তথ্য ও প্রসঙ্গের বিবরণ আনিসুজ্জামান তাঁর কাল নিরবধি বইতে প্রদান করেছেন। সবশেষে তিনি লিখেছেন, ‘রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষের অনুষ্ঠান আসলে রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন অতিক্রম করে গিয়েছিল। রবীন্দ্রনাথকে আমাদের চাই, কেননা তিনি না থাকলে আমাদের আর কী থাকে। কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কথা, আমাদের বাঙালি সত্তাকে ধরে রাখতে হবে, পাকিস্তান সরকারকে তা গ্রাস করতে দেওয়া যাবে না। ‘বাধা দিলে বাধবে লড়াই’ – এই মনোভাবই কাজ করেছিল সেদিন। তখন মনে হয়েছিল, এখনো মনে হয়, সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে আমরা সেদিন জয়ী হয়েছিলাম – ভাষা-আন্দোলনের মতো আরেকটি আন্দোলনে।’

১৯৬৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের আয়োজনে ‘ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০’ উদ্যাপিত হয়। সেখানে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দায়িত্ব দেওয়া হয় বিভাগীয় শিক্ষক রফিকুল ইসলামকে। আনিসুজ্জামান তাঁকে গিয়ে বলেন, এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের বিকাশধারা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলে কেমন হয়? কথাটি তাঁর মনঃপূত হয়। তাঁরা দুজনে অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাইয়ের কাছে প্রস্তাবটা করলে তিনি একটি লিখিত পরিকল্পনা নিয়ে যেতে বলেন। তাঁরা দুজনে পরিকল্পনার একটি খসড়া তৈরি করেন। মুনীর চৌধুরী তার কিছু উন্নতিসাধন করেন। ১৯৬৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর সকালে তখনকার কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরির মিলনায়তনে (বর্তমান নাটমণ্ডল যেখানে) সপ্তাহব্যাপী এই উৎসবের উদ্বোধন করেন ভাইস-চ্যান্সেলর ড. মুহম্মদ ওসমান গণি। ‘সারাদিন ধরে একটি প্রদর্শনী খোলা থাকে রোজই – তাতে ছিল বাংলা হরফের বিবর্তনের চিত্র, ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের লেখচিত্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত গ্রন্থ দিয়ে মুদ্রণের ইতিহাস। প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও সপ্তম সন্ধ্যায় ছিল যথাক্রমে কবিতা, গদ্য ও নাটক পাঠের আর সংগীতানুষ্ঠান।’ তৃতীয় সন্ধ্যায় গদ্যপাঠের আসরে আনিসুজ্জামান পড়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের ‘তোতাকাহিনী’। এছাড়া নাটকপাঠের একটি অংশে দীনবন্ধু মিত্রের সধবার একাদশী থেকে পাঠ-অনুষ্ঠানেও অংশ নিয়েছিলেন তিনি। ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহের দ্বিতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ সন্ধ্যায় যথাক্রমে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল। এসব অনুষ্ঠানে প্রবন্ধ পাঠ করেন যথাক্রমে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (আলোচক – নীলিমা ইব্রাহীম ও সৈয়দ মুর্তজা আলী), এবং সর্বশেষ আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে বক্তৃতা করেন সৈয়দ আলী আহসান (আলোচক – অজিতকুমার গুহ ও মুনীর চৌধুরী)। তিনটি আলোচনা সভাতেই সভাপতিত্ব করেন মুহম্মদ আবদুল হাই।

ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহের এইসব অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও যথেষ্ট আলোড়ন তুলতে সমর্থ হয়েছিল। এ-সম্পর্কে আনিসুজ্জামান লিখেছেন : ‘ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০ বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। এত অধিকসংখ্যক লোকসমাগম ছিল অপ্রত্যাশিত। মানুষ যেমন আগ্রহ নিয়ে প্রদর্শনী দেখেছে, উৎসাহ নিয়ে পাঠ ও সংগীত শুনেছে, তেমনি কৌতূহল নিয়ে আলোচনা-সভায় উপস্থিত থেকেছে। মন্তব্যের খাতা আনন্দ-উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তিতে ভরে গিয়েছিল। … একাধিক পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্য করা হয়েছিল। পরে এর সবকিছু সংগ্রহ করে এবং স্মরণিকার বিষয়বস্তু, অনুষ্ঠান-সূচি ও সকল বক্তৃতা দিয়ে ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ ১৩৭০ নামে একটি বই প্রকাশ করা হয়েছিল আমার একার তত্ত্বাবধানে। তার সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ আবদুল হাই এবং সহকারী সম্পাদক রফিকুল ইসলাম ও আমি। ষাটের দশকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের যে-ধারা ক্রমে পুষ্টি লাভ করছিল, তাতে এই সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানমালা কিছু দান করতে সমর্থ হয়েছিল।’

আনিসুজ্জামান আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণার জন্য ১৯৬৪ সালের ১০ই অক্টোবর ঢাকা থেকে করাচি রওনা হন। তবে তার আগে কয়েকটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হয়। এর একটি হলো মায়ের অসুস্থতা এবং ১৯৬৪ সালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। মায়ের অসুস্থতা প্রসঙ্গে আনিসুজ্জামান লিখেছেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একদিন বাড়ি ফিরে দেখি, দোতলার বারান্দায় মা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বসে আছে। কাছে যেতে কী যে বললো, বোঝা গেল না। বার দুই ‘পাখি’ শব্দটা উচ্চালণ করলো, আর হাত দিয়ে কাগজটা দেখলো। মা ছিল সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠক, আদ্যোপান্ত পড়া ছিল তার অভ্যাস। আমার একটা আশঙ্কা জাগলো মনে। জানতে চাইলাম, ‘কাগজ পড়েছ?’ অস্ফুটস্বরে কী একটা বললো, তারপর কাগজ দেখিয়ে হাত নাড়লো। আমি তাকে কাগজ পড়তে বললাম, মা মাথা নাড়লো। বুঝলাম, কাগজ পড়তে পারছে না।’

ফোন করে ডা. এম এন নন্দীকে আসতে বলা হলো। তিনি দেখে বললেন স্ট্রোকের মতো একটা কিছু হয়েছে ঘুমের মধ্যে – স্মৃতিশক্তি অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেছে। ডা. নন্দী তাঁর চিকিৎসা করতে লাগলেন। তাঁর পরামর্শে মানসিক রোগের বিশেষজ্ঞ পাবনা মানসিক হাসপাতালের পরিচালক ডা. এ কে নাজিমউদ্দৌলা চৌধুরীকে আনা হলো। ওষুধ-পথ্য নিয়মিত চলতে লাগল। কিন্তু অবস্থার তেমন উন্নতি হলো না। এই অসুস্থতা থেকে তিনি আর সেরে ওঠেননি। তাঁর মৃত্যু হয় ১৯৬৫ সালের ১লা জানুয়ারি। আনিসুজ্জামান তখন শিকাগোয়।

আমেরিকান বৃত্তির জন্য দরখাস্ত করার সময় আনিসুজ্জামান ভেবেছিলেন, স্ত্রী সিদ্দিকাও তাঁর সঙ্গে যাবেন। কিন্তু তা আর সম্ভব হলো না। ১৯৬৪ সালের ১২ই এপ্রিল তাঁর মেয়ে রুচিরার জন্ম হলো। এদিকে মায়ের অসুখ। শুভানুধ্যায়ীরা পরামর্শ দিলেন – ছোট বাচ্চা নিয়ে নানারকম অসুবিধা হবে। অতএব স্ত্রী-কন্যাকে ছেড়েই আনিসুজ্জামানকে যুক্তরাষ্ট্রে যেতে হয়েছিল। কিন্তু সমস্যা ছিল আরো। আনিসুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সবেতন ছুটি পাননি। তাই বিনা বেতনে ছুটি নিয়েই তাঁকে যেতে হয়েছিল। তাঁর অনুপস্থিতিতে বেতনের টাকাটাও যদি পাওয়া না যায় তাহলে চলবে কী করে। তখন গেলেন ‘বাংলা একাডেমীর পরিচালক সৈয়দ আলী আহসানের কাছে। তাঁকে সবটা খুলে বললাম। জানালাম ‘মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র (১৮৩১-১৯৩০)’ নামে একটি বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি করেছি। বাংলা একাডেমীতে ওটা জমা দিয়ে কি অগ্রিম কিছু পেতে পারি? সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করে তিনি বললেন, ‘তুমি যদি স্বত্ব বিক্রি করে দাও, তাহলে দুহাজার টাকা পাবে।’ তাই করলাম।’

এদিকে অক্টোবর মাসে প্রকাশিত হলো আনিসুজ্জামানের পিএইচ.ডি অভিসন্দর্ভ মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য। সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় অক্টোবর মাসে তাঁর বিদেশযাত্রার আগেই। পাকিস্তান লেখক সংঘের অর্থানুকূল্যে বইটি প্রকাশ করেছিল প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান স্টুডেন্ট ওয়েজ। একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়েছিল শামসুর রাহমানের কাব্যগ্রন্থ রৌদ্র করোটিতে। অন্যদিকে বাংলা একাডেমিকে দেওয়া পাণ্ডুলিপি মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র : ১৮৩১-১৯৩০ বাংলা একাডেমি প্রকাশ করে ১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাসে। আনিসুজ্জামান তখন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে রিডার (বর্তমান সহযোগী অধ্যাপকের সমতুল্য)।

পাঁচ

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে আনিসুজ্জামানের পোস্ট-ডক্টরাল গবেষণার বিষয় ছিল – ‘উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাস : ইয়ং বেঙ্গল ও সমকাল’। শিকাগোর আতিথ্যকাল শেষ হবার পর ১০ই আগস্ট (১৯৬৫) শিকাগো ছাড়েন তিনি। আগেই ঠিক করে রেখেছিলেন – দেশে ফেরার পথে লন্ডনে এক মাস থাকবেন, ব্রিটিশ মিউজিয়ামে পড়াশোনা করবেন। বন্ধু গিয়াসউদ্দিন আহমদ থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস হাউজে। আনিসুজ্জামান কাজ করতেন ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরি ও ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরিতে। ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরি সম্পর্কে তাঁর অনুভূতি ছিল : ‘সেখানকার বৃত্তাকার পাঠকক্ষে ঢুকলেই একটা শিহরণ জাগে – পৃথিবীর কতো মনীষী এই ঘরে, হয়তো এই চেয়ারে বসেই, অসাধারণ সব গবেষণা, অমূল্য সব রচনা উপহার দিয়েছেন মানবজাতিকে – সেখানে আমার মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে প্রবেশ করাও একটা সৌভাগ্য।’ তবে এই দুই লাইব্রেরি এক হয়ে ‘আধুনিক স্থাপত্যকলার অসামান্য নিদর্শনস্বরূপ অট্টালিকায়’ উঠে যাওয়ার পর তিনি যখন পরে সেখানে কাজ করতে গেছেন তখন সেই অনুভূতি তাঁর মনে আর জাগেনি বলে সরল স্বীকারোক্তিও করেছেন তিনি।

আনিসুজ্জামান ভেবে রেখেছিলেন, ১১ থেকে ১৩ই সেপ্টেম্বরের মধ্যে তিনি লন্ডন ছেড়ে দেশে ফিরে যাবেন। সে অনুযায়ী ৬ তারিখে পি.আই.এ’র টিকিট রিকনফার্ম করতে যাবেন বলে ঠিক করেছিলেন। সেদিন ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। তিনি লন্ডনে আটকা পড়ে গেলেন। আর্থিক সংকটেও পড়লেন। কৃচ্ছ্রসাধন করতে হলো বাধ্য হয়ে। বিবিসি বাংলা বিভাগে কথিকা পাঠ করলেন দুটি। সম্মানী পেলেন দশ পাউন্ড। অবশেষে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হলে পিআইএ’র বিমানে টিকিট পেলেন। করাচির পথে রওনা হলেন ২৯শে সেপ্টেম্বর। ঢাকায় এসে পৌঁছলেন পয়লা অক্টোবর। সে-দিনটি ছিল তাঁর বিবাহবার্ষিকীর দিন। আনিসুজ্জামান কাল নিরবধিতে লিখেছেন : ‘… বিমানবন্দরে বাড়ির সবাই এসে হাজির। রুচিকে নিয়ে বেবী, আব্বা, বড়োবুবু, দুলাভাই, আখতার, আজিজ, এমনকী কামরু ভাইও। বেবী টাকা নিয়ে গিয়েছিল। তা দিয়ে মালপত্র ছাড়ালাম। বাইরে বেরিয়ে দেখি, কামরু ভাই একটা মাইক্রোবাসের ব্যবস্থা করেছেন, তাতে সবাই এসেছেন বিমানবন্দরে। আমি শিকাগো থাকতেই আব্বা নিজের গাড়ি বেচে দিয়েছিলেন – সেটা অথর্ব হয়ে গিয়েছিল বলে।

‘মাইক্রোবাসে উঠে রুচিকে কোলে নিলাম। সে অনায়াসে এলো এবং কোলে বসে রইলো। এতোদিনের অদর্শন যে কোনো আড়াল রচনা করেনি, তাতে অবাক হলাম। আমাদের গন্তব্য আজিমপুর কবরস্থান। মায়ের শেষ শয্যা সেখানেই।

‘কবরের সামনে দাঁড়িয়ে কান্নাজড়িত গলায় আব্বা ডাকলেন, ‘তারার মা (তারা আমার বড়ো বোনের ডাকনাম), দেখো, আনিস এসেছে।’

‘এবারে আমি না কেঁদে পারলাম না।

‘বেবী কিছু ফুল নিয়ে গিয়েছিল। মার কবরে সেগুলো ছড়িয়ে দিলাম। সবাই কবর জিয়ারত করলেন। আমিও হাত তুললাম। তারপর মার কবর পেছনে ফেলে হাঁটতে লাগলাম। কবরস্থানের গেট পেরিয়ে মাইক্রোবাসে উঠলাম এবং মাইক্রোবাস থেকে নেমে প্রবেশ করলাম বাড়িতে – যেখানে মা নেই।’

আনিসুজ্জামান আমেরিকায় থাকাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি পরিবর্তন ঘটেছিল – একটি অবস্থানগত ভৌত পরিবর্তন, অপরটি শিক্ষকদের পদক্রমবিষয়ক কাঠামোগত পরিবর্তন। আনিসুজ্জামানের ভাষায়, ‘দেশে ফিরে দেখলাম নীলক্ষেতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন কলাভবন তৈরির কাজ শেষ হয়ে গেছে, আর আমাদের বিভাগসহ কলা অনুষদের সবকটি বিভাগ শরৎকালীন অবকাশের মধ্যে সেখানে উঠে এসেছে এবং কলাভবনের পূর্বাংশ সমর্পণ করা হয়েছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে। … এরই মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়েও তিন স্তরের জায়গায় চার স্তরের শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে – অর্থাৎ লেকচারার ও রিডারের মাঝামাঝি সিনিয়র লেকচারারের স্তরটি সৃষ্ট হয়েছে। যাঁরা লেকচারার পদে কাজ করছিলেন, সম্ভবত তাঁরা সকলেই বিনা আবেদনে ও বিনা সাক্ষাৎকারে সিনিয়র লেকচারার হয়ে গেছেন। আমিও সিনিয়র লেকচারার হয়েছি এবং প্রায় আমার জন্মকাল থেকে লেকচারার আব্দুর রাজ্জাকও আমার সঙ্গে সিনিয়র লেকচারার হয়েছেন।’

দেশে ফেরার পর আনিসুজ্জামানের ব্যক্তিগত জীবনে কয়েক মাসের মধ্যে অপর যে-ঘটনাটি ঘটে সেটি ছিল ঠাটারীবাজারের বাড়ি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক এলাকার ফ্ল্যাটে চলে আসা। দীর্ঘকাল ধরে ঠাটারীবাজারের বাড়িতে থাকার ফলে স্বাভাবিকভাবেই বাড়িটির সঙ্গে তাঁর এক ধরনের নিবিড় সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। তাছাড়াও ছিল তাঁর মায়ের নানা স্মৃতি। আনিসুজ্জামান ভেবেছিলেন – বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসে পিতাকেও হয়তো তিনি নিয়ে আসতে পারবেন এবং তাঁরা একসাথে থাকতে পারবেন। কিন্তু সেটি সম্ভব হয়নি। অতএব স্ত্রী-কন্যাকে নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসে চলে আসতে হয়েছিল তাঁকে। সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন মাতৃস্মৃতির বেদনা ও পিতৃস্নেহের প্রাচুর্য। অনুচ্চারিত কিন্তু প্রবলভাবে দীপ্ত।

১৯৬৭ সালে আনিসুজ্জামান পূর্ব পাকিস্তানি লেখকদের লেখা প্রবন্ধ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একটি সংকলনগ্রন্থ সম্পাদনার কাজ শুরু করেন প্রধানত তাঁর দুই প্রাক্তন ছাত্রের, আহমদ ছফা ও কাজী সিরাজ, অনুরোধে ও প্রস্তাবে। ঢাকার সুপরিচিত প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠান স্টুডেন্ট ওয়েজের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ ওহিদউল্লাহ সংকলনগ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নেন। এই সংকলনগ্রন্থটি প্রকাশের উদ্যোগ ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে কাল নিরবধি গ্রন্থে আনিসুজ্জামান লিখেছেন, ‘কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি দিয়ে ছাপা হলো সংকলনে লেখার জন্যে আমন্ত্রণপত্র। প্রায় জন পঞ্চাশেককে চিঠি পাঠিয়েছিলাম, প্রবন্ধের বিষয়ও প্রস্তাব করেছিলাম। অনেকে সম্মতিজ্ঞাপন করলেন, অনেকে বিষয়ান্তরে লেখার প্রস্তাব করলেন, অনেকে নতুন লেখার পরিবর্তে তাঁদের প্রকাশিত লেখা গ্রহণ করার অনুরোধ করলেন। সরকারি প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কায় লিখতে বিরত থাকলেন কেউ কেউ, কেউ কেউ কর্মব্যস্ততার কারণে শেষ পর্যন্ত লিখে উঠতে পারলেন না। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহকে কোনো বিষয় নির্ধারণ করে দিইনি, তিনি নিজেই তা স্থির করেছিলেন এবং আমাকে বলেছিলেন শ্রুতিলিখন নিতে। একদিন তাঁর বেগমবাজারের বাড়িতে, আরেকদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনে তাঁর কক্ষে (তিনি তখন এমেরিটাস প্রফেসর) তিনি মুখে মুখে বলে গিয়েছিলেন, আমি লিখে নিয়েছিলাম। পরে অনুলিপি তিনি সংশোধন করে দিয়েছিলেন। অন্তিম অসুস্থতার আগে এই ‘মরমী রবীন্দ্রনাথ’ই হয়তো ছিল তাঁর শেষ লেখা। ততদিনে অবশ্য পানি অনেকদূর গড়িয়েছে।’

সংকলনটির কাজ চলাকালেই, ১৯৬৭ সালের জুন মাসে, সংবাদপত্রে বের হলো পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দীনের পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে প্রদত্ত রবীন্দ্রসংগীত সম্পর্কিত বিবৃতি। বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, রেডিও পাকিস্তান থেকে ভবিষ্যতে পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধবিরোধী রবীন্দ্রসংগীত প্রচারিত হবে না এবং রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য গানের প্রচারও কমিয়ে দেওয়া হবে। পত্রিকায় সে-খবর পড়ে আনিসুজ্জামান গেলেন তাঁর ওপরতলায় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের বাসায়। তাঁরা পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, এর প্রতিবাদ করতে হবে। প্রতিবাদ-উদ্যোগের বিবরণটি চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে কাল নিরবধিতে। তাতে আনিসুজ্জামান লিখেছেন : ‘বিকেলবেলায় এলাম স্যাভেজ রোডে (এখন ঈসা খান রোড) মুনীর চৌধুরীর কাছে। তিনি বাড়ি নেই, তাঁর উল্টোদিকের বাড়িতে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের ফ্ল্যাটে আমরা অপেক্ষা করতে থাকলাম। বাড়ি ফিরে মুনীর চৌধুরী ডেকে পাঠালেন এবং আমাদের তিনজনকে একসঙ্গে দেখে নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করলেন : ‘খাজা শাহাবুদ্দীনের বিবৃতি?’ আমরা হাঁ বলায় তিনি প্রতিবাদের খসড়া করতে বসলেন ইংরেজিতে। আমি সেটা অনুবাদ করলাম, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান তা কপি করলেন। ততক্ষণে মুনীর চৌধুরীর টাইপরাইটারে ইংরেজি বিবৃতিটা আমি টাইপ করে নিলাম। দুটোতে স্বাক্ষর দিয়ে মুনীর চৌধুরী ফোন করলেন সৈয়দ আলী আহসানকে। বেশ কিছুক্ষণ আলোচনার পরে মুনীর চৌধুরী আমাকে বললেন, ‘তুমি এখনই আলী আহসানের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সইটা নিয়ে এসো।’ গাড়ি নিয়েই ছুটলাম, কিন্তু আলী আহসান সাহেবকে পেলাম না।

‘পরদিন স্বাক্ষর সংগ্রহের পালা। বাড়ি বাড়ি গিয়ে আমি একাই সই নিয়েছিলাম – বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল বলে বিভাগের শিক্ষকদের বাড়িতেও যেতে হয়েছিল। মুহম্মদ আবদুল হাই, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আহমদ শরীফ ও নীলিমা ইব্রাহিম স্বাক্ষর দিলেন; রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান আর আমারটা সেইসঙ্গে যুক্ত হলো। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আর নিলাম কাজী মোতাহার হোসেন ও খান সারওয়ার মুরশিদের সই, দৈনিক পাকিস্তানে গিয়ে পাওয়া গেল শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান ও ফজল শাহাবুদ্দীনেরটা। মুহাম্মদ কুদরাত-এ-খুদা বিবৃতি পড়ে মাথা নাড়লেন; ভয় পেলাম উনি বোধহয় সই দেবেন না। কিন্তু ওঁকে বলতে শুনলাম, ‘যথেষ্ট বলা হয়নি।’ তারপর উঠে গিয়ে নিজের কলমে স্বাক্ষর দিলেন। এম.এ. বারী, সুফিয়া কামাল, সিকান্দার আবু জাফর, জয়নুল আবেদিন – এঁদের সই যাওয়া মাত্রই পেলাম। বাড়িতে পেলাম না জসীমউদ্দীনকে। শুধু শহীদুল্লাহ সাহেব স্বাক্ষর দিলেন না। বিষণ্নভাবে বললেন, ‘দেখো আমি এতো গাল খেয়েছি যে, এই বয়সে আর বিতর্কে জড়াতে ইচ্ছে হয় না। আজাদে আমাকে ভারতের গুপ্তচর বলেছে, গভর্নমেন্ট হাউজের পার্টিতে একজন আমাকে বলেছে ট্রেইটর। আর কতো।’

ইতোমধ্যে বিবৃতিতে ১৮ জনের স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়েছিল। এবার স্বাক্ষর সংগ্রহে ক্ষান্তি দিয়ে সেদিন সন্ধ্যায়ই বিবৃতি বিভিন্ন খবরের কাগজে পৌঁছে দিলেন আনিসুজ্জামান। সেকালে ফটোকপিয়ার ছিল না। তাই কোথাও বিবৃতির কপি নিজেই নকল করে দিলেন, আবার ‘কোথাও কোনো সাংবাদিক নিজে থেকে নকল করে নেন।’ সংবাদ অফিসে কপি পৌঁছে দেওয়ার পর ফিরে আসার সময় সিঁড়িতে শহীদুল্লা কায়সারের সঙ্গে দেখা হয় আনিসুজ্জামানের। বিবৃতিতে এবারে তাঁর স্বাক্ষরও যুক্ত হলো।

এরপর কয়েকদিনের মধ্যে আরো অনেকে খাজা শাহাবুদ্দীনের বিবৃতির প্রতিবাদ জানালেন। পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে অনেক ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন তাতে যোগ দিলেন। এদিকে সরকারপন্থীরাও বসে ছিলেন না। তাঁরাও সংগঠিত হয়ে বিবৃতি দিলেন। তাতে মোট চল্লিশজন স্বাক্ষর করেছিলেন। তবে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরে স্বীকার করেছিলেন যে, সরকারি নিপীড়নের ভয়ে ও চাকরি বাঁচাতে তাঁরা এতে সামিল হয়েছিলেন।

এই বিবৃতি ও পাল্টা-বিবৃতির পর কবি জসীমউদ্দীনের বাড়িতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন এম. এ. বারী। সেখানে বক্তারা সবাই আন্দোলনের অঙ্গীকার করেন এবং একটি কমিটি গঠন করা হয়। প্রেসক্লাবকে ঘিরেও একটি কমিটি গঠিত হয় এবং পরে সব মিলিয়ে জুলাই মাসে গঠিত হয় ‘সাংস্কৃতিক স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠা-পরিষদ’। বাইশে শ্রাবণ উপলক্ষে ঢাকায় তিনদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং তা মোটামুটি সাধারণ মানুষের মনেও সাড়া জাগায়।

এদিকে আনিসুজ্জামান তাঁর সংকলন প্রকাশের কাজও ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর অনুরোধে জয়নুল আবেদিন সংকলনের জন্য রবীন্দ্রনাথের একটি প্রতিকৃতিও এঁকে দিয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিরিশজন লেখকের প্রবন্ধ নিয়ে আনিসুজ্জামান-সম্পাদিত রবীন্দ্রনাথ সংকলনটি প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালের আগস্টে। প্রাবন্ধিকেরা ছিলেন : মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, জসীমউদ্দীন, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুহাম্মাদ কুদরাত-এ-খুদা, আবুল ফজল, শওকত ওসমান, আবদুল মান্নান সৈয়দ, কাজী মোতাহার হোসেন, আহমদ শরীফ, গোলাম মুরশিদ, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, মযহারুল ইসলাম, আবদুল কাদির, জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা, হাসান হাফিজুর রহমান, কবীর চৌধুরী, সারওয়ার মুরশিদ, মুনীর চৌধুরী, নীলিমা ইব্রাহিম, আনোয়ার পাশা, সন্তোষ গুপ্ত, সন্জীদা খাতুন, হায়াৎ মামুদ, শামসুর রাহমান, আহমদ ছফা, রফিকুল ইসলাম, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, অজিতকুমার গুহ, রণেশ দাশগুপ্ত ও আনিসুজ্জামান। বইটি বেরুনোর পর এর একটা প্রকাশনা-উৎসবের আয়োজন করা হয় তখনকার জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মিলনায়তনে (বায়তুল মোকাররমের পাশে ছোট একটি ছিমছাম লাল ইটের ভবন, বর্তমানে সেটি বিলুপ্ত। সম্ভবত এর একতলায় ছিল স্কাউট অফিস)। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ড. মুহম্মদ এনামুল হক।

১৯৬৮ সালের জুলাই মাসে পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় পাঁচদিনব্যাপী মহাকবি স্মরণোৎসব। এই পাঁচ মহাকবি ছিলেন যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথ, মির্জা গালিব, ইকবাল, মধুসূদন ও নজরুল। লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখার সম্পাদক ছিলেন কবি হাসান হাফিজুর রহমান। আনিসুজ্জামান লিখেছেন যে, এই উৎসবের পরিকল্পনা ছিল তাঁরই। স্মরণোৎসবে আলোচনা, কবিতা পাঠ, নাট্যাভিনয়, আবৃত্তি ও নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং ইন্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে প্রতিদিন দর্শক-শ্রোতার ভিড় উপচে পড়েছিল। প্রথমদিনের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রবন্ধ পড়েন আনিসুজ্জামান।

সরকার-ঘেঁষা পত্রিকাগুলো নানাভাবে এই স্মরণোৎসবের সমালোচনায় তৎপর ছিল, বিশেষত রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল সম্পর্কে যেসব কথা বলা হয় সেসবের; তবে তাতে এই উৎসব আয়োজনের উদ্দেশ্য কিছুমাত্র ব্যাহত হয়নি।

স্মরণোৎসব নিয়ে টেলিভিশনে অনুষ্ঠান প্রচারে অংশগ্রহণ করতে গিয়ে আনিসুজ্জামান তখন যে-বিড়ম্বনার শিকার হন তার একটি বর্ণনা তিনি কাল নিরবধিতে দিয়েছেন। সেটি কম কৌতূহলোদ্দীপক নয়। তিনি লিখেছেন : ‘মহাকবি স্মরণোৎসব অনুষ্ঠানের আগে টেলিভিশন থেকে প্রোগ্রাম-ম্যানেজার মনিরুল আলম (১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সেনাবাহিনীর সদস্যদের হাতে নিহত) আমাকে অনুরোধ করেন প্রত্যেক রাতে স্মরণোৎসবের বর্ণনা করে একটি অনুষ্ঠান করতে। আমি সম্মত হই। প্রথম দিন তো আমার প্রবন্ধ-পাঠ ছিল। অনুষ্ঠানস্থল থেকে তাড়াতাড়ি করে টেলিভিশন-কেন্দ্রে যাই। দেখি, মনিরুল আলম চিন্তান্বিত। তিনি আমাকে বললেন, স্মরণোৎসবের প্রথম রাতের অনুষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনা করার অনুমতি পাওয়া যায়নি ঊর্ধ্বতন-কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে, বাকি চারদিনের অনুষ্ঠান নিয়ে আলোচনায় কোনো বাধা নেই। আমি বলি, ‘আমার বাধা আছে। রবীন্দ্রনাথের স্মরণোৎসবের কথা বলতে দেওয়া না হলে আমি বাকি চারদিনের অনুষ্ঠান নিয়ে কোনো আলোচনা করবো না।’ তিনি চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, ‘কাল রাতে এবং আজ সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানসূচির ঘোষণায় আপনার নাম চলে গেছে, তবে বিষয় উল্লেখ করা হয়নি। এখন এই নির্ধারিত সময়ে আপনাকে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে বলতে হবে – নইলে আমি মুশকিলে পড়বো।’ দুজনে পরামর্শ করে স্থির করি, বাংলা সাহিত্যে আরবি-ফারসি শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে আমি কিছু বলবো। কোনোরকম প্রস্তুতি ছাড়া ওই বিষয়ে নিজের অজ্ঞতার পরিচয় রেখে চলে আসি।’

টেলিভিশনে অনুষ্ঠান-প্রচার সম্পর্কিত এই ঘটনা থেকে তৎকালে সরকারি গণমাধ্যমের ওপর প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের প্রত্যক্ষ নজরদারির পরিচয় যেমন মেলে তেমনি পাওয়া যায় আনিসুজ্জামানের চরিত্রবৈশিষ্ট্যের পরিচয়ও। তাঁর উদার ও সহনশীল মানসিকতার কারণেই সেদিন সংকট এড়ানো সম্ভব হয়েছিল। নিজের অসুবিধা সম্পর্কে জানা থাকা সত্ত্বেও তিনি মনিরুল আলমের সমস্যার দিকটিই বড় করে দেখেছিলেন।

অন্যদিকে ষাটের দশকে শিক্ষকতাকালে তাঁর কর্মতৎপরতা কেবল অধ্যয়ন, অধ্যাপনা ও গবেষণার বিচ্ছিন্ন জগতেই যে সীমাবদ্ধ ছিল না তা আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি। এছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির নানাবিধ কর্মসূচি এবং সমিতির কর্মকর্তা নির্বাচন ইত্যাদি বিষয়েও তিনি বেশ উৎসাহের সঙ্গে জড়িত হয়েছিলেন। তাঁর এই সক্রিয়তার মাধ্যমে কী ধরনের অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও কাল নিরবধিতে দিয়েছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এশিয়াটিক সোসাইটির কিছু কথাও। নিজের কর্মজীবন, সামাজিক অবস্থান এবং ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা ইত্যাদির মধ্যে থেকেও তাঁর জীবনদৃষ্টি যে বহুলাংশে যৌক্তিকতার প্রতিই নিবেদিত ছিল তার পরিচয় কাল নিরবধি শীর্ষক স্মৃতিকথায় উজ্জ্বল। এতে তিনি যে কেবল নিজের কথা বলেছেন তা নয়, বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনায় সে-সময়ের রাজনৈতিক বিষয়াদির বর্ণনাও উঠে এসেছে এবং সে বর্ণনা বা বিবরণে তাঁর নিজের চিন্তা ও অবস্থান সন্দেহাতীতভাবে স্পষ্ট।

ছয়

১৯৬৯ সালের জুন মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন তিনি। নানা বিবেচনায় আনিসুজ্জামানের এই কর্মস্থল পরিবর্তন তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা বলে আমাদের মনে হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের জন্য তিনি জুনের ৩ তারিখ খুব ভোরে ঢাকা থেকে রওনা হয়েছিলেন নিজের ফোকসওয়াগন নিয়ে। গাড়িটি তিনি নিজেই চালাচ্ছিলেন। গাড়িতে তাঁর সঙ্গী ছিলেন সামনে তাঁর পাশের আসনে তরুণ ব্যবসায়ী আবদুল মান্নান ওরফে মাইনু এবং পেছনের আসনে তাঁর ছাত্র ও সুহৃদ ভূঁইয়া ইকবাল। আনিসুজ্জামান খুব জোরেই গাড়িটি চালাচ্ছিলেন। দাউদকান্দি ফেরি থেকে নামার পরে রাস্তা অপরিসর। দুর্ঘটনা ঘটল মাধাইয়া বাজারের কাছাকাছি এসে। ‘গাড়ি রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ে গেল বেশ নিচুতে, ধানক্ষেতের মধ্যে একটু উঁচু জায়গায়। গাড়ির চার চাকা আকাশের দিকে; নিচে পড়ার ধাক্কায় আমি আর মাইনু আপনা থেকেই দরজা দিয়ে জমিতে নিক্ষিপ্ত হয়েছি; ইকবাল পেছনের ভাঙা কাচের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। বাক্যহারা হয়ে তিনজনে বসে রইলাম।’

এই পথ দিয়ে কুমিল্লার ডিএসপি ফয়জুর রহমান আহমেদ (কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের বাবা) ঢাকা থেকে ফিরছিলেন। তিনি তাঁদের তিনজনকে তাঁর গাড়িতে করে কুমিল্লায় নিয়ে আসেন এবং দুর্ঘটনাকবলিত গাড়িটিও পাহারা দেওয়ার ও যথাবিহিত ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ নেন। এই দুর্ঘটনা যেমন মারাত্মক হবে বলে প্রথমে মনে হয়েছিল তেমন হয়নি, কিন্তু খুব একটা কমও ছিল না। প্রায় পুরো জুন মাসটাই আনিসুজ্জামান চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকায় কাটিয়ে ২৯শে জুন সপরিবার রাতের ট্রেনে চট্টগ্রাম গিয়ে ৩০শে জুন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেন। এই দুর্ঘটনাকালীন নিরুপায় গৃহবাসকালে এক বিকেলে তাঁকে দেখতে এসেছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান – তাঁর সঙ্গে ছিলেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের দুই নেতা – তাজউদ্দীন আহমদ ও আবদুল মমিন। আনিসুজ্জামান লিখেছেন : ‘আমার বিশ্বাস, তাজউদ্দীনই তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন, কেননা তাঁর সঙ্গে পরিচয় থাকলেও ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ আমার ঘটেনি।’

৩রা জুন ঢাকায়ও একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল। এতে প্রাণ হারিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই। তাঁর দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ঘটনাটি (চলন্ত ট্রেনের নিচে পড়ে মৃত্যু) সে-সময়ে জনমনে বেশ আলোড়ন ও প্রশ্ন তুলেছিল। আনিসুজ্জামান তাঁর কাল নিরবধিতে এর পটভূমি প্রসঙ্গে লিখেছেন : ‘১৯৬৮ সালের শেষদিকে অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই ভিজিটিং প্রফেসর হয়ে সিজোরি [মিজৌরি?] বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যান। বিভাগের দায়িত্ব লাভ করেন মুনীর চৌধুরী। হাই সাহেব-সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকার অনুদান তিনি সংগ্রহ করেছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার থেকে। পাঁচ খণ্ডে বাংলা সাহিত্যের নতুন ইতিহাস রচনার একটা পরিকল্পনা আমাকে দিয়ে তৈরি করিয়ে তার জন্যে তিনি কেন্দ্রীয় সরকার থেকে মনজুরি আদায় করেন। তাঁকে সভাপতি এবং আমাকে সদস্যসচিব করে এই ইতিহাস-প্রকল্পের জন্যে একটা কমিটিও তৈরি হয়। একটা পর্যায়ে সাহিত্য পত্রিকার জন্যে সেইসঙ্গে কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন-বোর্ডও আর্থিক সহায়তা করে। উন্নয়ন-বোর্ডের নতুন পরিচালকরূপে ড. আশরাফ সিদ্দিকী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে সাহিত্য পত্রিকার আয়-ব্যয় সম্পর্কে কিছু জানতে চান। কর্তৃপক্ষ চিঠিটা পাঠিয়ে দেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কাছে – বিষয়বস্তু সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য দাবি করে। মুনীর চৌধুরী তখন অনুভব করেন যে, বিভাগের ভার পেলেও সাহিত্য পত্রিকা-সম্পর্কিত কাগজপত্র তিনি বুঝে পাননি। কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধচিত্তে তিনি কর্তৃপক্ষকে লেখেন যে, এ-বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না, তাঁদের জিজ্ঞাস্য থাকলে তা পাঠিয়ে দিতে হবে অধ্যাপক আবদুল হাইয়ের কাছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর কাছে রেজিস্ট্রার পত্র লিখলেন। বিভাগের কোনো কর্মচারী বোধহয় এই সময়ে হাই সাহেবকে লেখেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে এখানে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। হাই সাহেব যুক্তরাষ্ট্রে নিজের কাজ অসমাপ্ত রেখে ১৯৬৯ সালের গোড়ায় দেশে ফিরে আসেন এবং কর্তৃপক্ষের প্রশ্নের উত্তর দেন।

‘দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ-সময়ে তিনি একেবারে একলা হয়ে পড়েন – সহযোগিতা-সহানুভূতি তিনি লাভ করেননি। উপরন্তু গভীর রাতে টেলিফোন করে কে নাকি তাঁকে নানারকম হুমকি দিতো। এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, আমাদেরই কোনো সহকর্মী তাঁকে এভাবে বিরক্ত করছে, তবে আমি নিশ্চিত যে, এ-ধারণা সত্য ছিল না। সেই সহকর্মীর বাসায় টেলিফোন ছিল না এবং অত গভীর রাতে তিনি বাড়ির বাইরে গেলে আমি টের পেতাম। আমাদের অনেকের বরঞ্চ মনে হয়েছিল যে, কোনো রুষ্টচিত্ত প্রাক্তন ছাত্র এ কাজ করছে। তবে যেই করুক, এমন পরিবেশ হাই সাহেবের উদ্বেগের কারণ হয়েছিল। বেগম হাই একদিন আমাকে ডেকে বলেন, ‘তোমার সারের কী হয়েছে, তোমরা খেয়াল করছো না? ওঁকে সাহায্য করছো না কেন?’ কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা কী তা হাই সাহেব আমাদের কাউকে জানতে দেননি, যদিও আমার কাছে একদিন ভেঙে পড়েছিলেন। তবে তিনি চলছিলেন বাইরের লোকের পরামর্শ মতো – সে পরামর্শ কতোটুকু তাঁর উপকারে এসেছিল কিংবা আদৌ উপকারে এসেছিল কিনা, তাতে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। ২ জুন আমরা সবাই মিলে ছবি তোলার পরে যখন বিভাগে ফিরে আসি, তখন আমি স্পষ্ট অনুভব করেছিলাম যে, সংকট ঘনীভূত হচ্ছে।’ অধ্যাপক আবদুল হাইয়ের মৃত্যু যে আত্মহত্যাজনিত সে-বিষয়ে কারো সন্দেহ ছিল না। ধারণা হয়েছিল – আর্থিক অনিয়ম নিয়ে দোষী সাব্যস্ত হবার ভয় তাঁর মধ্যে খুব বেশি কাজ করছিল অথবা অন্য কেউ বা কেউ কেউ তাঁকে মানসিকভাবে চরম দুর্বল করার জন্য চেষ্টা করেছিল। এই ঘটনা ব্যাপক আলোচনার বিষয়ে পরিণত হয় এবং তাঁর চেনাজানা ও ঘনিষ্ঠ মানুষজন ছাড়াও অনেকেই দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন। অনেকদিন ধরে তা বৃহত্তর জনসমাজে আলোচনার বিষয় ছিল, বিশেষ করে শিক্ষা ও সাহিত্যকর্মে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে। তাঁরা সবাই যে এই দুঃখজনক ঘটনার জন্য বিস্মিত ও ব্যথিত হয়েছিলেন এবং আন্তরিক দুঃখ অনুভব করেছিলেন তাতে কোনো সন্দেহ ছিল না।

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.