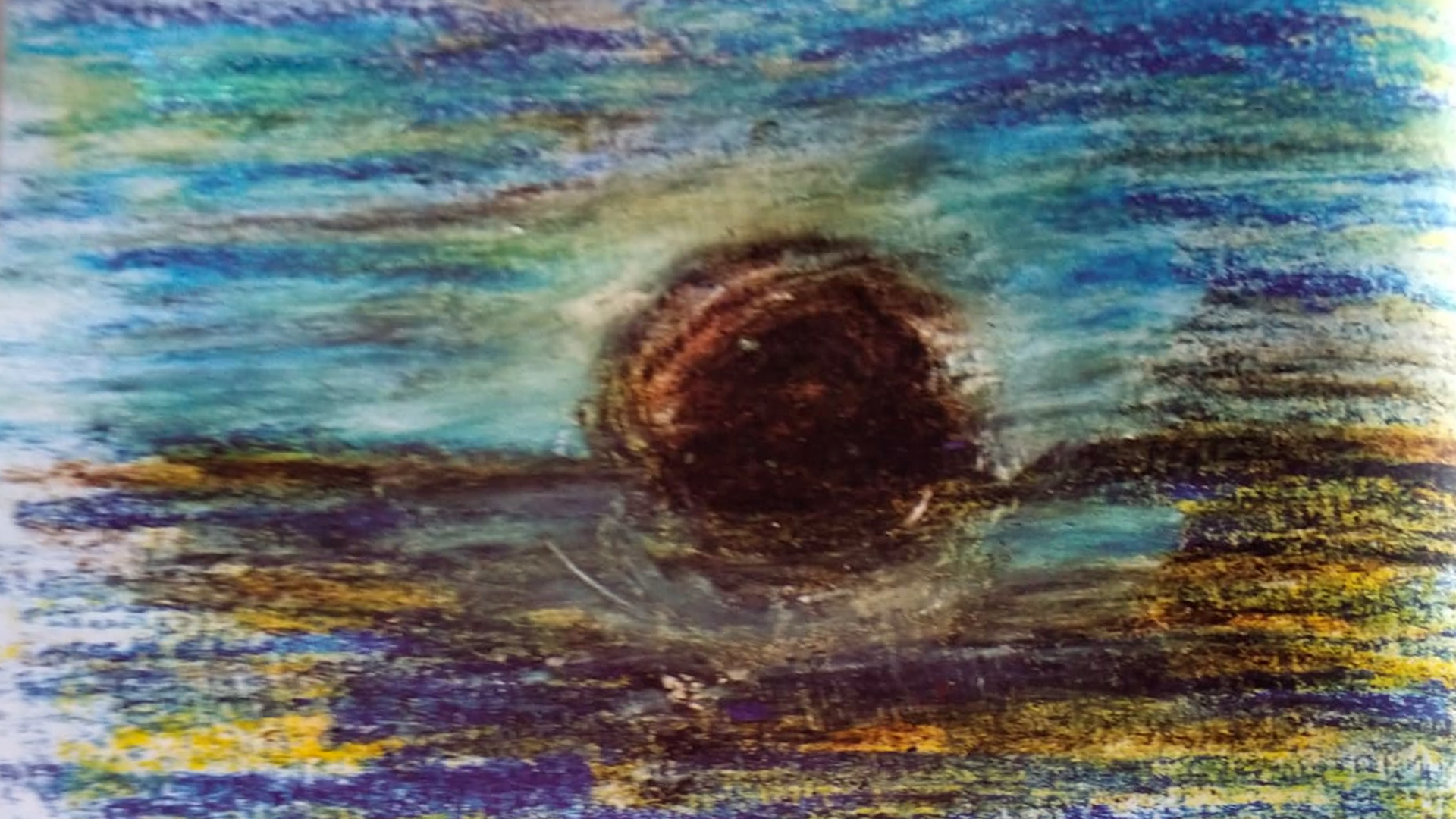

চাঁদটাকে মাঠের ঠিক মাঝখানে এইভাবে গা এলিয়ে শুয়ে থাকতে দেখে সে এতটাই ধাক্কা খায় যে তার তেমন অবাক হওয়ার কথাও আর মনে থাকে না। এতক্ষণ সে আকাশে চাঁদের অবস্থান দেখে দেখে দিক ঠিক করে পথ চলছিল। এই তো মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে সিগারেট ধরানোর জন্য চাঁদ আর রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে দেশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠিটার দিকে তাকিয়েছিল। সিগারেট ধরানো শেষ করে হাতের কাঠিটা ছুড়ে ফেলতে গিয়েই তার হাত স্থির হয়ে যায়। কারণ চোখ তুলেই সে দেখতে পেয়েছে যে, চাঁদ ঠিক পথের পাশে ফসলকাটা মাঠের মধ্যে শুয়ে আছে। এবার সে আশ্চর্য হওয়ার অনুভূতিটুকু ফেরত পায়। তখন একবার ভালো করে মাঠের দিকে তাকায়। তারপর তাকায় আকাশের দিকে। নাহ। সত্যিই চাঁদ আকাশে নেই। চাঁদ তো যখন-তখন মেঘের আড়ালে হারিয়ে যেতে পারে ভেবে সে আকাশের চারদিকে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মেঘ খোঁজে। কিন্তু একরত্তি মেঘও চোখে পড়ে না তার। বরং চাঁদটা যেখানে ছিল, আকাশের সেই জায়গাটাতে কেবল বিরাট একটা গর্ত। মানুষের চোখ তুলে ফেলে দিলে সেখানে যেমন নিখুঁত মাপের গর্ত থাকে, চাঁদ খসে পড়ার পরে আকাশের সেই জায়গাতেও সেই রকমই একটা গর্ত। এবার সে নিঃসন্দেহ হয় যে, তার সামনে যে জিনিসটা পড়ে আছে, সেটি চাঁদই বটে। সে হতাশ হয়ে আকাশের দিকে আবার একবার তাকায়, তারপর ন্যাড়ামাঠের মাঝখানে পড়ে থাকা চাঁদটার দিকে তাকিয়ে অনেক বড়সড় একটা দীর্ঘশ^াস ছাড়ে। এই অচেনা জায়গায় চাঁদটাই ছিল কেবল তার কিছুটা পরিচিত। সে তাকে পথও দেখাচ্ছিল। এখন তার আর দিক ঠিক রেখে পথ চলার কোনো আশাই আর অবশিষ্ট রইল না। সে বিষণ্ন দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে চাঁদের দিকে। আর হঠাৎ-ই তার মনে হয়, চাঁদের এই আকাশ থেকে খসে পড়ার পেছনে অন্য কোনো তাৎপর্য রয়েছে। সেটি কী হতে পারে, ভাবতে গিয়ে মনে হয়, এই ঘটনার একটাই তাৎপর্য থাকতে পারে। তা হচ্ছে, তার পথচলা বন্ধ করা। এখানেই তার পথচলার শেষ। সে বিনাদ্বিধায় মেনে নেয় মনের ভেতর জেগে ওঠা একমাত্র ধারণাটিকে। তারপর পথচলা বন্ধ করে পুরোপুরি হাল ছেড়ে দেওয়া মানুষের ভঙ্গিতে ‘যা হয় হোক’ মনোভাব নিয়ে বসে পড়ে চাঁদের পাশে। তার বাঁহাতের সিগারেটটাকে সে পরম আগ্রহের সঙ্গে ঠোঁটে তুলে আনে। যেন এই মুহূর্তে সিগারেটে সুখটান দেওয়াটাই তার জীবনের একমাত্র করণীয় এবং পছন্দনীয় কাজ। সিগারেটে কষে টান লাগাতেই কয়েকটা তামাককণা সিগারেট থেকে গায়ে আগুন নিয়ে স্ফুলিঙ্গের মতো একহাত ব্যাসার্ধের বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। আর সেই আলোতে সে গা শিরশির করা আতঙ্ক নিয়ে দেখতে পায় চাঁদটা ধীরে ধীরে মলিন হয়ে যাচ্ছে। ঔজ্জ্বল্য হারিয়ে ফেলছে। তাহলে চাঁদটা কি মরে যাচ্ছে! কাউকে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় না। বরং সে নিজেই দেখতে পায়, চাঁদটা মরে যাচ্ছে এবং অচিরেই মারা যায়। আর তখনই তার কানে আছড়ে পড়ে একটি শব্দ। ছন্দ আকুল হয়ে ডাকছে তাকে – বাবা! বাবা!

মুহূর্তে উধাও হয়ে যায় চাঁদ। সে আরো ঘোরের মধ্যে পড়ে। ছন্দ কেন ডাকবে তাকে! এই অসময়ে! কোথায় ছন্দ?

আবার ডাক আসে – ‘বাবা! বাবা!’

সে পেছনে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বলে – তুমি ফিরে যাও ছন্দ! আমি এখন চলে যাচ্ছি। তুমি আমাকে কীভাবে খুঁজে পেলে জানি না, কিন্তু আমি আবার হারিয়ে যাব।

কেন বাবা?

কেননা হারিয়ে যাওয়াই আমার নিয়তি। তলস্তয়ের মতো নিয়তি। জীবনানন্দের মতো নিয়তি।

ছন্দকে সে বলতে পারে না যে, তার মায়ের কারণেই ঘর ছেড়ে গেছে তার পিতা। থাকছে অজ্ঞাতবাসে।

সুগন্ধার কথা মনে হতেই তার চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। মনে মনে বলে – একদিন সুগন্ধা, জেনো, মানুষ তোমাকে গালি দেবে। যেভাবে গালি দেয় জীবনানন্দের বউকে, যেভাবে গালি দেয় তলস্তয়ের বউকে। বউয়ের জন্য জীবনানন্দকে জীবন দিতে হয়েছে ট্রামের নিচে আত্মহত্যা করে। স্ত্রীর কারণেই তলস্তয় বৃদ্ধ বয়সে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে ঠান্ডায় নিউমোনিয়ায় ভুগে মারা গেছেন অখ্যাত এক রেলস্টেশনে।

দুই

তলস্তয় ‘স্বীকারোক্তি’তে লিখেছিলেন – ‘যুদ্ধে আমি মানুষ মেরেছি, আমি ডুয়েল লড়েছি; চাষিদের পয়সা আদায় করে আমি তা দু-হাতে উড়িয়েছি, নিষ্ঠুরভাবে আমি তাদের সাজা দিয়েছি; বাজে মেয়েদের সঙ্গে আমি সংসর্গ করেছি, স্বামীদের ঠকিয়েছি। মিথ্যা, চুরি, ব্যভিচারী, মাতলামি এবং সব রকমের পাশবিকতা, লজ্জাজনক যাবতীয় দুষ্কর্ম আমি করেছি; এমন কোনো অপরাধ নেই যা আমি করিনি।’

কিন্তু সে-সময় তার পারিবারিক জীবনে কোনো সমস্যা নেমে আসেনি। কারণ রাশিয়ার অভিজাত পরিবারের সন্তানরা এমনটি করেই থাকে। সমস্যা শুরু হলো তখন, যখন তিনি পরিশুদ্ধির মধ্য দিয়ে নিজের জীবনকে প্রবাহিত করতে শুরু করলেন। লেখক হিসেবে তো বটেই, সামাজিক আন্দোলনের প্রবক্তা হিসেবে তলস্তয়ের অবস্থান এমন এক উচ্চতায় পৌঁছল যে আলেক্সিয়ে সুভোরিন তাঁর নবযুগ পত্রিকায় লিখলেন – ‘আমাদের জার দুজন। দ্বিতীয় নিকোলাই এবং লেভ তলস্তয়। কোন জন বেশি শক্তিশালী? তলস্তয়ের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় নিকোলাই একেবারেই শক্তিহীন, এবং তাঁকে তাঁর সিংহাসন থেকে একটুও নড়াতে পারবেন না। অন্যদিকে তলস্তয় তর্কাতীতভাবে দ্বিতীয় নিকোলাইয়ের সিংহাসন এবং তাঁর সমগ্র বংশ ধরে নাড়া দিচ্ছেন। … একজন কেউ তলস্তয়ের বিরুদ্ধে কেবল একটা আঙুল তুলে দেখুক, সারা পৃথিবী লড়াইয়ে নেমে যাবে এবং আমাদের প্রশাসন লেজ গুটিয়ে পালাতে পথ পাবে না।’

এই রকম যাঁর অবস্থান, সেই তলস্তয় কেমন পারিবারিক জীবন যাপন করেছেন?

তাঁর ডায়েরি থেকে বেশ কিছু মন্তব্য পাওয়া গেছে। একবার স্ত্রী সম্পর্কে লিখেছেন – ‘যদি ও জানত, একটু বুঝত, আমার জীবনের শেষ প্রহরগুলি – দিন, মাস ও একাই কীভাবে বিষাক্ত করে তুলেছে!’

চারদিকে তলস্তয়ের নামে প্রায় পুজোপাঠ শুরু হয়ে গেছে, অথচ সেই সময় তলস্তয় দিনপঞ্জিতে লিখছেন – ‘আমার স্ত্রী, আমার ছেলেরা, আমার মেয়েরা যারা আমার সঙ্গেই বাস করছে, অথচ আমার ও তাদের মধ্যে সযত্নে দেয়াল তুলছে, যাতে যা সত্য এবং সৎ তা তাদের দেখতে না হয়।’

তলস্তয়ের লেখকখ্যাতির অংশ নিতে স্ত্রীর একটুও বাধে না; তাঁর বই বিক্রির স্বত্বের জন্য স্ত্রী সোফিয়া পারিবারিক অনশনের আয়োজন করেন, অথচ তলস্তয় যখন সামাজিক কাজে অংশগ্রহণের জন্য ছুটে যান, সেটিকে স্ত্রী মনে করেন স্রেফ ভড়ং। রিয়াজান প্রদেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তলস্তয় বড় মেয়ে তানিয়াকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে গেলেন। স্ত্রী তাঁর এই ছুটে যাওয়াকে ব্যঙ্গ করলেন এই বলে – ‘ক্ষুধার্তদের দুঃখে তাঁর হৃদয় কাঁদছে বলে তিনি যদি এটা করে থাকেন তো আমি তাঁর সামনে নতজানু হবো। তবে আমার মনে হয় না যে, এতে তাঁর হৃদয় গেঁথে আছে। কেবল এটুকুই আমি আশা করতে পারি যে, উনি ওনার কলমবাজি আর চালাকি নিয়ে অন্যদের নাড়া দিতেও পারেন।’

তলস্তয় তাঁর জমিদারি চাষিদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে গেলে সমস্যা প্রচণ্ড আকার ধারণ করে। তলস্তয় মনে করেন যে, তাঁর যা আয় আছে, তা অন্যদের তুলনায় যথেষ্ট। কিন্তু তাঁর স্ত্রী সোফিয়া (ডাকনাম – সোনিয়া) জীবনযাত্রার মান কমানোর কথা চিন্তাই করতে পারেন না। কারণ তিনি কাউন্টেস, তিনি অভিজাত। এর বাইরে অন্য কোনো পরিচয় তাঁর দরকার নেই। শেষ পর্যন্ত তলস্তয় বাধ্য হলেন ১৮৮১ সাল পর্যন্ত যেসব বই লেখা হয়েছে সেগুলির স্বত্ব স্ত্রীকে লিখে দিতে। সোফিয়া খুশি, কারণ তিনি বিজয়িনী। কারণ যুদ্ধ ও শান্তি, আনা কারেনিনা, ‘কসাক’ ও ‘সেভাস্তপোল’ নিয়ে রচিত উপাখ্যান এই সময়ের মধ্যেই পড়ে, এবং সেগুলির প্রচণ্ড কাটতি। সম্পত্তির জন্য আভিজাত্যের জন্য স্বামীর ভালোবাসা হারাতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই।

এসবের ফলাফল – গোপনে বাড়ি ছাড়তে হলো তলস্তয়কে। আশি বছর বয়সে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ একজন মানুষ মৃত্যুকে বরণ করলেন এভাবে। এগারো বছর আগেও একবার চেষ্টা করেছিলেন বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার। সেই সময় চিঠি লিখেছিলেন স্ত্রীকে উদ্দেশ করে। সেই চিঠিতেও দেখা যাচ্ছে স্ত্রীকে সেভাবে দোষারোপ না করে এক ধরনের ক্ষমাই করে দিয়েছেন তিনি –

প্রিয় সোনিয়া,

অনেকদিন যাবৎ আমার জীবনের সঙ্গে আমার ধর্মবিশ^াসের অসামঞ্জস্যতা আমাকে পীড়া দিচ্ছে। আপনার জীবন, অভ্যাস, যার প্রতি আমি আপনাকে অভ্যস্ত করিয়েছি তা আপনাকে পরিবর্তন করাতে আমি সক্ষম হইনি। যে পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা ছোট থাকবে, আমি তাদের বঞ্চিত করব – এই ভেবে আমি আপনার কাছ থেকে সরেও যেতে পারিনি। যদিও সন্তানদের মধ্যে আমার প্রভাব কমই বিস্তার করতে পেরেছি, এবং আপনাকে বিরক্তই করেছি। ষোলো বছর ধরে যেভাবে বেঁচে আছি – হয় আপনার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে, নয়তো আপনাকে উত্ত্যক্ত করে, সেভাবে বেঁচে থাকা আর আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই অনেক আগেই যা করতে চেয়েছিলাম, সেই সিদ্ধান্ত এখন নিয়েছি, তা হচ্ছে – সরে যাওয়া।

প্রথমত এজন্য যে, এই জীবনযাত্রা আমার বর্ধিষ্ণু বয়সের পক্ষে দিন দিন ক্লেশদায়ক হয়ে উঠছে এবং ক্রমেই আমার আরো বেশি করে একাকিত্ব ভালো লাগছে। দ্বিতীয়ত এজন্যে যে, ছেলেমেয়েরা এখন বড় হয়েছে, গৃহে আমার প্রভাবের আর কোনো প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া ওদের সকলেরই আপনার প্রতি জীবন্ত আকর্ষণ রয়েছে, যার ফলে গৃহে আমার অনুপস্থিতি আপনার কাছে কমই অনুভূত হবে। প্রধান কথা হচ্ছে – হিন্দুরা যেমন ষাট বছরের কাছাকাছি সময়ে বানপ্রস্থ অবলম্বন করে, সকল ধর্মপ্রাণ বৃদ্ধই যেমন হাসি-ঠাট্টা, শ্লেষ, কুৎসা, টেনিস খেলা প্রভৃতির পরিবর্তে জীবনের অন্তিম বছরগুলি ঈশ্বরকে উৎসর্গ করেন, আমারও তেমনই সত্তর বছরে পা দিয়ে প্রশান্তি ও একাকিত্ব পেতে ইচ্ছা করছে। আর পূর্ণ বোঝাপড়া না পেলেও নিজের জীবনের সঙ্গে ধর্মবিশ^াস এবং বিবেকের তীক্ষè বিবাদ চাই না। আমি যদি প্রকাশ্যে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতাম তাহলে অনুরোধ, সমালোচনা, তর্ক, অভিযোগ ইত্যাদির সম্মুখীন হয়ে হয়তো বা দুর্বল হয়ে পড়তাম। ফলে আমার সিদ্ধান্ত, যা বাস্তবায়িত হওয়া খুব প্রয়োজন, সেটি বাস্তবায়িত হতো না। এ-কারণে আমার এহেন আচরণ যদি আপনাকে ব্যথা দেয়, দয়া করে আমাকে ক্ষমা করবেন, এবং সোনিয়া তুমি আমাকে স্বেচ্ছায় মন থেকে যেতে দাও, আমাকে খুঁজো না, আমার জন্য দুঃখ করো না, আমার ওপর দোষারোপ করো না।

আমি যে তোমার কাছ থেকে চলে যাচ্ছি তাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, আমি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলাম। আমি জানি যে, তুমি আমার মতো করে জীবনকে দেখতে বা অনুভব করতে পারোনি। আক্ষরিক অর্থেই পারোনি, এবং পারা সম্ভব নয় তোমার পক্ষে। যা নিজে উপলব্ধি করতে পারোনি, তার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে পারোনি, পারবেও না। সেজন্য তোমাকে আমি কোনো দোষ দেই না। বরং ভালোবাসা এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি আমাদের জীবনের দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর, বিশেষ করে এর প্রথমার্ধ, তুমি তোমার মাতৃজনোচিত আত্মত্যাগ দিয়ে কর্তব্য পালন করেছ। তুমি আমাকে ও জগৎকে যা দিতে পারতে, তা দিয়েছ। কিন্তু আমাদের জীবনের শেষ পনেরোটি বছর আমরা পরস্পর থেকে দূরে সরে গিয়েছি। আমি এমন কথা মনে করতে পারি না যে, আমি অপরাধী। কারণ আমি জানি, নিজের কারণে বা লোকজনের কারণে আমি বদলে যাইনি। বদলে গিয়েছি – কারণ তা ছাড়া আমার জন্য অন্য কোনো উপায় ছিল না। আমার পদাঙ্ক অনুসরণ না করার জন্য আমি তোমাকে অভিযুক্ত করতে পারি না। বরং তোমাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। তুমি আমাকে যা দিয়েছ, ভালোবাসার সঙ্গে তা স্মরণ করছি এবং স্মরণ করব।

বিদায়, প্রিয় সোনিয়া।

তিন

শম্ভুনাথ সরকার হাসপাতালে জীবনানন্দের শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। চোখের সবটুকু জ্যোতি দিয়ে দেখছে জীবনানন্দ দাশকে। এমন মানুষকে চোখের দেখা দেখতে পাওয়া! কিন্তু কবিকে এমন বিবর্ণ দেখাচ্ছে কেন?

সে তখন অভ্যাসবশত বাইরে চোখ ঘুরিয়ে আকাশের দিকে তাকায়। একমাস ধরে যখনই তার ভেতরটাকে আবছা মনে হয়েছে, তখনই সে আকাশের দিকে তাকিয়েছে। এখানে আকাশ রাতের বেলাতেও আলো দেয়। কিন্তু কবিকে বিবর্ণ দেখে সে আকাশের দিকে তাকিয়েও হতাশ হয়। আকাশটাও খুব বেশি বিবর্ণ। চাঁদ একটা আছে বটে। কিন্তু সে-ও যেন আকাশের বিবর্ণতা ঘোচাতে না পেরে লজ্জায় মুখ লুকিয়ে রেখেছে শীল-কড়ই গাছের আড়ালে।

সে আর কী করে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে বিবর্ণ জীবনানন্দকেই। ঘরে আরো কয়েকজন মানুষ। তাদের মুখও ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। ঘরে আলো এত কম কেন? সে ঘরের চরিত্র খোঁজে। আর তখনই আবিষ্কার করে যে, এটা হাসপাতালের একটা ঘর।

ভোর হয়ে আসছে। তবু আকাশের রং জীবনানন্দের পায়ের ব্যান্ডেজের মতো কালচে। শুকতারার প্রদীপটা এখন কে যে হাতে করে ধরে আছে? পাশের বেডের আগুনে-পোড়া রোগীটা সারারাত চিৎকার করে এইমাত্র ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার ঘুম ভেঙে যায়, এই ভয়ে সবাই কথা বলছে বড় বেশি নিচুস্বরে। এই রকম নিস্তব্ধতার মধ্যে জীবনানন্দ হঠাৎ একটু নড়ে উঠলেন। জিজ্ঞেস করলেন – কটা বাজে?

কেউ একজন বলল – এখন ভোর পাঁচটা।

জীবনানন্দ চোখের পাতাদুটিকে বুজিয়ে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন – লিখে রাখো আজকের তারিখটিকে। আজ থেকে গত একটা বছর খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। এখন ভোর, না সন্ধে? আমি কী দেখতে পাচ্ছি জানো? আমি দেখতে পাচ্ছি বনলতা সেন-এর পাণ্ডুলিপির রং।

এরপর এক হাত দিয়ে আরেক হাতে একটু চাপ দিলেন। চাপ দিলেন একবার নিজের বাম গালেও। বিড়বিড় করে তার দিকে তাকিয়ে বললেন – আমাকে একটু তেতলার ছাদে নিয়ে যেতে পারো। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কবিতা বলব। কবিতাপাঠের মকশো করতে হবে। কাল যে আমার রেডিওতে কবিতা পাঠের প্রোগ্রাম আছে।

অন্য কেউ নড়ছে না। সে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত নিজেই সাহস করে কবির বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। কবি স্বয়ং বলছেন তাঁকে ছাদে নিয়ে যেতে, সে কেমন করে তা অবজ্ঞা করে! সে কবির পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপা কাঁপা হাতে কবির হাতটা ধরতে যায়। কবি তার দিকে চোখ মেলে তাকান। তাকে দেখে যেন একটু খুশি। বলেন – আজ হবে মৃত্যুযাত্রা কবিতার পাঠ। ওরা কেউ বোধহয় যাবে না। বোধহয় ভয় পাচ্ছে যেতে। চলো তুমি আর আমি দুইজনে মিলে চলে যাই। তুমি কি ভয় পাচ্ছো?

কেন সে ভয় পাবে? সে তো হাজার বছর ধরে পথ হাঁটছে কবির সঙ্গে। আর আজ সামান্য ছাদে যেতে পারবে না ‘মৃত্যুযাত্রা’ নামক কবিতার উৎসবে? সে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ায়। এক্ষুনি সে মৃত্যুযাত্রা উৎসবে যোগ দিতে যাবে পৃথিবীর মৌলিকতম কবির সঙ্গে।

কবি এমন অনায়াসে হাসপাতালের বেড ছেড়ে উঠে দাঁড়ান যে মনেই হয় না মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি নিজের দেহটাকে থেঁতলে নিয়েছেন ট্রামের সঙ্গে। কবির এই অনায়াস দেহছন্দ তার পায়েও সঞ্চারিত হয়। সে পা বাড়ায় তেতলার ছাদের দিকে কবির পেছনে পেছনে।

দশ দিগন্ত উতলা করে ছন্দ তখনো ডেকে চলেছে — ‘বাবা! বাবা!’

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.