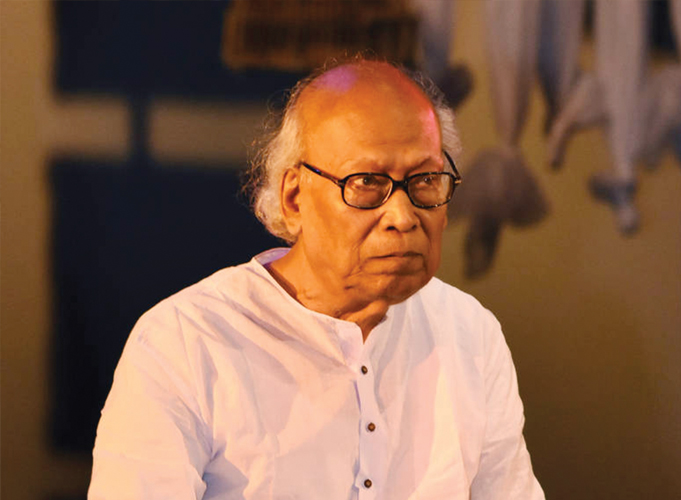

(৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩২ – ২১ এপ্রিল, ২০২১)

আমরা সকলেই ইদানীং ‘পাবলিক ইন্টেলেক্চুয়াল’ কথাটার সঙ্গে পরিচিত হয়েছি, ইউরোপীয় দার্শনিক ইযুরগেন হাবেরমাসকে কথাটা উদ্ভাবনের কৃতিত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু কথাটাই হয়তো উদ্ভাবন করেছিলেন তিনি, মানুষের সংস্কৃতিতে বহু আগে থেকে এই দায়বদ্ধ বুদ্ধিজীবীর অস্তিত্ব ছিল। গ্রিক দার্শনিক সোক্রাতেসের কথাটা তো সকলের আগেই মনে পড়বে। নানা সংস্কৃতিতেই এই বুদ্ধিজীবীদের একটি ব্যাপক আদল তৈরি হয়েছে। তাঁরা সংগঠিত রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারেন, কেউ হয়তো রাজনীতির সঙ্গেও থাকতে পারেন। কিন্তু তাঁরা প্রশ্ন তোলেন, সমালোচনা করেন, এবং নিজেদের বিবেকবুদ্ধিমতো একটা অবস্থান নেন। শুধু রচনায় নয়, অনেকে মঞ্চে ওঠেন বা পথে নামেন। এ জন্য নিছক রাজনীতির কারবারিরা অনেক সময় তাঁদের একটু সন্দেহ করেন, হয়তো তাঁদের মতামত পছন্দ না হলে অবজ্ঞার ভানও করেন, কিন্তু তাঁদের অস্বীকার করার উপায় থাকে না। করোনার হত্যাকাণ্ড নানা দেশে আর সমাজে যে-ভয়ংকর সংকট এনেছে তা হল, নির্বিচারে মানুষকে মারার সঙ্গে সঙ্গে তা সেই সব সমাজের দায়বদ্ধ বুদ্ধিজীবীদেরও একে একে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, আবুল হাসনাত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শামসুজ্জামান খানকে পরপর হারিয়েছি আমরা। এই তালিকায় শেষ সংযোজন শঙ্খ ঘোষ। জানি না, এর পরে কার পালা। হ্যামিলনের বাঁশিওয়ালার বাঁশি বেজেই চলেছে।

তাই শঙ্খ ঘোষকে কেবল কবি পরিচয় দিয়ে শুরু করলে তাঁর ওপর অবিচার করা হয়। অথচ আর কোন পরিচয় দিয়েই বা শুরু করা যেতে পারে? শঙ্খ ঘোষের শ্রেষ্ঠ কবিতার (২০২০) সাক্ষ্য অনুসারে ২৬টি কবিতাগ্রন্থের এই রচয়িতা প্রাথমিকভাবে এবং স্বতঃসিদ্ধভাবে বাংলা কবিতার কালক্রমে সর্বকালের একজন অগ্রগণ্য কবি। আমরা জানি সব কবিতা বা সকল কবির কবিতা ‘পাবলিক’ বা জনগণের উপভোগ্য নয়। কিন্তু শঙ্খ ঘোষের কবিতা লেখাপড়া জানা বাঙালির এক বৃহৎ অংশের কাছে সাদরে গৃহীত হয়েছিল, যতটা গ্রহণ, নাম করেই বলি, ধরা যাক, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ বা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ক্ষেত্রে ঘটেনি। তার কারণ সম্ভবত কবি হিসেবে কোন উত্তরাধিকার তিনি নিজের জন্য নির্বাচন করেছিলেন (উত্তরাধিকারও নির্বাচন করতে হয়) এবং নিজের কালপর্বে তাঁর নিজের অবস্থানের সজ্ঞান নির্বাচন। গত শতকের ১৯৩০-এর বছরগুলিতে রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে যাওয়ার প্রবলতায় কবিতার বস্তুতে যে ব্যক্তিবদ্ধতা আর ভাষায় যে-দুর্বোধ্যতা দেখা দিয়েছিল, ১৯৪০-এর পর তার দুটি প্রতিবাদী ধারা তৈরি হলো। এক বামপন্থী কবিতার ধারা (সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অরুণ মিত্র, সুকান্ত ভট্টাচার্য, বীরেন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি), আর দুই, ব্যক্তিগত উচ্চারণ (নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অরুণকুমার সরকার প্রভৃতি)। এ-ধরনের দ্বিভাজন বিতর্কিত তা জানি, কারণ দুয়ের মধ্যে চলাচলও থাকে। মনে রাখতে হবে, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রথম মুদ্রিত কবিতা সম্ভবত রশিদ আলি দিবসে পুলিশের গুলিতে শহিদ রামেশ্বরকে নিয়ে। তবু এই দুই ধারার কবিতাতেই ভাষা পৌঁছে গেল মুখের দৈনন্দিন চরিত্রের কাছাকাছি। পঞ্চাশের বছরগুলির প্রথমদিকে এসে শঙ্খ ঘোষ একদিকে যেমন কবিতার ব্যক্তিগত কথাগুলি বর্জন করার কথা ভাবলেন না, তেমনই বামপন্থীদের সামাজিক চৈতন্যেরও অংশীদার হলেন। সেইসঙ্গে তাঁর কবিতার ভাষা মুখের ভাষাকেই ছুঁয়ে রইল। এই বাক্যটিও বিপজ্জনক সরলীকরণ, কারণ কবিতা বা সাহিত্যের ভাষা কখনোই হুবহু মুখের ভাষা থাকে না। কিন্তু যেখানে শঙ্খ ঘোষ তাঁর সময়ের সমস্ত কবি থেকে আলাদা হয়ে গেলেন তা হলো কবিতার কারুশিল্প বা ক্র্যাফটের ওপর তাঁর অবিশ্বাস্য দখল। বাংলার চর্চিত সব কটি ছন্দের সঙ্গে গদ্যছন্দ যেমন তিনি অবলীলায় ব্যবহার করেছেন, কিংবা গদ্যের মধ্যে মুখের ভাষার স্পন্দন এনে, তেমনই তাঁর স্তবকসজ্জার বৈচিত্র্যে বিস্মিত হই আমরা। সেই নিখুঁত অথচ অভাবিত অথচ যান্ত্রিকতাবর্জিত সুরম্য মিল, অন্তর্মিল – ইত্যাদি তাঁর হাতে এমন অনায়াস-স্বাচ্ছন্দ্যে নেচে উঠতে লাগল তাঁর ব্যক্তিগত বোধের সঙ্গে জারিত হয়ে যে, তিনি খুব সহজেই সমকালের অন্যদের থেকে আলাদা হয়ে গেলেন। বয়সে সুনীল বা শক্তির চেয়ে কতই বা বড় তিনি, কিন্তু তাঁর জন্য তৈরি হল এমন এক মর্যাদাপূর্ণ উচ্চতা, যা তাঁর সময়কার পশ্চিমবঙ্গের অন্য কবিদের অধরা থেকে গেল। আমাদের মতে, সেটা শুধু কবিতার জন্যই, কবিতার শৈলী এবং তার বহুস্বরের জন্যই; এমন নয় যে, তাঁর অন্যান্য পরিচয়, অধ্যাপক, রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ, আত্মমর্যাদাপূর্ণ সংযত এক ব্যক্তিত্ব এই বিবেচনায় খুব বেশি এসেছে।

দুই

এখানে তাঁর কবিতার শৈলীর দু-একটি নমুনা দিয়েই শুরু করি। শুধু শৈলীর নমুনা নয়, একই সঙ্গে তাঁর ভাবনার নানা অভিমুখও উদ্ধৃতিগুলি থেকে বোঝা যাবে, যদিও তার সব কটি সূত্র এতে প্রকাশিত হবে তেমন দুরাশা আমরা করি না। দিনগুলি রাতগুলির ওই নামেরই কবিতায় (‘ইভা’কে উৎসর্গ করা) তাঁর মিশ্রবৃত্ত ছন্দের মধ্য থেকে তৎসম শব্দের প্রগাঢ় বন্ধনে কীভাবে আবেগের স্পন্দন উঠে আসছে, অথচ কথ্যতার সীমা কোথাও অতিক্রম করছে না, তা লক্ষ করে বিস্মিত হতে হয় –

ধীরে, আরো ধীরে সূর্য। উঠো না, উঠো না। আবার প্রভাত হলে পৃথিবী উন্মুখ হবে, রৌদ্র হবে ব্যাধের মতন। আমাকে হানবে তারা বড়ো। তার চেয়ে তমস্বিনী রাত্রি ভালো আজ, তামসীরে মেরো না মেরো না। ধীরে, আরো ধীরে সূর্য। উঠো না, উঠো না।

আবার নিছক গদ্যও তাঁর হাতে কেমন কবিতার ঝংকার তোলে তা এই বইয়েরই অন্য কত কবিতায় দেখতে পাই –

আর এই রাত্রি দুলছে নিঃশব্দ বাদুড়ের মতো তাকে ঘিরে। চোখে পড়ে তারই নিরন্ত কালোয় অন্ধ অরণ্যের মূঢ় গর্জন, ‘তাকে ঢেকে দাও’ ‘তাকে ঢেকে দাও’ রব করতে করতে ছিটকে বেড়ালো এধার থেকে ওধার, খসে-পড়া নক্ষত্র বেজে রইল বুকের মাঝখানে, ‘তাকে চোখ দাও’ ‘তাকে চোখ দাও’ বলতে-বলতে সীমানাহীন ভয়ে তার চোখ ঢাকল দু-হাতে।

আবার একেবারে ভিখারিনির লৌকিক ছড়ার প্রায় ভাষাও কীভাবে প্রায় ঝাঁপতালে দুলে ওঠে তাঁর কবিতায় –

বাবুদের লজ্জা হলো

আমি যে কুড়িয়ে খাব

সেটা ঠিক সইল না আর

আজ তাই ধর্মাবতার

আমি এই জেলহাজতে

দেখে নিই শাঠ্যে শঠে।

একই সঙ্গে তাঁর একলা ব্যক্তিকে প্রেম, বন্ধুত্ব, স্নেহ ইত্যাদির নানা তারে যেমন তিনি বাঁধেন তেমনই সময়বদ্ধ সমাজ দেশও তাঁর কবিতায় একটা বড় উপস্থিতি পায়। হ্যাঁ, এই সময়ের কবিতাতেও তিনি এক প্রধান প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। কিন্তু তাঁর প্রতিবাদ কখনোই চিৎকারিত নয়। কখনো শাণিত বিদ্রূপে, কখনো নিগূঢ় বেদনায় তাঁর প্রতিবাদ বিচ্ছুরিত হয়। কারণ অনেক সময় তাঁর প্রিয় মানুষদের বিরুদ্ধেও তাঁকে দাঁড়াতে হয়। তাঁর সময়ের কবিদের সঙ্গে তিনি এখানেও খুব বেশি করে আলাদা হয়ে যান।

হ্যাঁ, কবি শঙ্খ ঘোষ। কবিরাও মানুষ, কিন্তু সব কবি একধরনের মানুষ হয়ে ওঠেন না। কেউ কবিত্বের দ্বারা নিজের সঙ্গে অন্যদের একটা দূরত্ব তৈরি করেন, কবিত্বে আচ্ছন্ন থাকেন। রবীন্দ্রনাথকে তো হিসেবের বাইরেই রাখি সব গণনায়, কিন্তু তাঁর পরের প্রজন্মের বাঙালি কবিরা কতজনকে তাঁদের পরবর্তী প্রজন্ম ‘দাদা’ সম্ভাষণ করতে পারত আমার জানা নেই। বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু বা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত পর্যন্ত? তাঁর শোকযাপনের যত লেখা বেরিয়েছে তাতে তো সেই কথাটা আসবেই সকলের আগে। তাঁর অসংখ্য স্মরণীয় কবিতার ছত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হবে, আমরা সেই অমোঘ লাইনগুলির কাছে স্তব্ধ হয়ে থাকব। কারণ এই সময়ে খুব বেশি কবি এত বেশি স্মরণযোগ্য ছত্র লিখে গিয়েছেন কি না সন্দেহ। কবি তো বটেই : হাজার বছরের বাংলা কবিতার ইতিহাসে অগ্রগণ্য এক কবি, অনেকের মতে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শ্রেষ্ঠ কবি। জানি না আর কার শ্রেষ্ঠ কবিতা পঞ্চাশ বছরে তেইশটি সংস্করণের মুখ দেখেছে? কবি কিন্তু মোটেই রোমান্টিক পদ্মভুক কবি নন, চারপাশের সমাজ, দেশ আর পৃথিবী থেকে দূরবর্তী বা বিচ্ছিন্ন নন। আর এই কবিতা শুধু নান্দনিক অভিজ্ঞতাকে নথিবদ্ধ করে না (কবিতার মুহূর্ত, বা কবির অভিপ্রায় পড়তে বলি), তা চারপাশের মানুষকে, সমাজকে, লড়াইকে মৃত্যুকে ধরে। আগেই বলেছি, তার মুখ দুদিকেই। নিজেকে সে দেখে, বলে,

হাহাতপ্ত জ্বালাবাষ্প দিনের শিয়রে কাঁপে হৃদয় আমার।

আকাশ, প্রসন্ন হও। রৌদ্রহর মেঘে

মেঘে ঝাঁকালো করো দিগঞ্চল – দীর্ঘ

করো তামসগুণ্ঠন। আমাকে আবৃত

করো ছায়াস্তৃত একখানি ধূসর-বাতাস –

ঢালা অকরুণ আলোর মালায়,

আমাকে গোপন করো তুমি।

আবার নকশালবাড়ি পার হয়ে এই ছত্রগুলিও তাঁর কবিতায় দেখা দেয় –

কথা বলছিল শাদা তিন বুড়ি

সাবেককালের প্রথায় :

সবদিকে এত চুপচাপ কেন?

সেই ছেলেগুলি কোথায়?

তাই সেইসঙ্গে চারপাশের মানুষকেও তাঁর কবিতা প্রাণপণে দেখে। মানুষের দুঃখ, তার বঞ্চনা, স্বাধীন দেশে তার কত কী পাবার ছিল কিন্তু সেসব তার হাতের মুঠোয় এসে পৌঁছোয়নি, অনেক মৃত্যু অনেক রাষ্ট্রীয় হত্যা ঘটেছে – তাও শঙ্খ ঘোষকে স্বস্তি দেয়নি। কে ভুলতে পারে গত শতকের সত্তরের দশকে, জরুরি অবস্থার সময়ে তাঁর সেই তীব্র ব্যঙ্গের পঙ্ক্তিমালা? কলকাতার রাজপথ কতবার যে তাঁর মিছিলে হাঁটার চিহ্ন ধারণ করেছে তার কি কোনো হিসেব আছে? আর কোন কবি এমন সাহস করে নিজের শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় বলতে পারেন, ‘সত্যি কথা বলা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই কবিতার।’ কবি তিনি ছিলেন, কিন্তু মানুষের সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, পার্থিব – সব রকম অস্তিত্বের বিষয়ে গভীরভাবে আগ্রহী এক কবি। আজীবন মানুষের একত্বে বিশ্বাস-করা এক কবি। সেই যে যৌবনে বন্ধু অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সঙ্গে অনুবাদ ও সম্পাদনা করেছিলেন সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত, তখন থেকেই বুঝি তিনি বিশ্বাস করতেন যে, মানুষের বহু ভাষা, কিন্তু কথা একই। ধর্ম নয়, দেশ নয়, সংস্কৃতি নয় – কোনো কিছুই তার বিচ্ছেদের স্থায়ী চিহ্ন বা দেয়াল হয়ে উঠতে পারে না। নিজে উদ্বাস্তু হয়ে আসা এই বিষণ্ন কবি তাই বারবার খুঁজেছেন ‘ঐতিহ্যের বিস্তার’ – সে-ঐতিহ্য মানুষের ঐতিহ্য। তাই তিনি বেদ-উপনিষদ-মহাভারতে যান, যান হাতেম তাই বা বাবরের জীবনে, যান মার্কিনদেশের কালো মানুষের কাছে, আবার এই সেদিন ইকবালের দর্শনকে বোঝার চেষ্টা করেন বিপুল একাগ্রতায়।

তিন

তাঁর ওই পাবলিক ইন্টেলেক্চুয়াল সত্তা তাঁর কবিতা থেকে উপচে পড়ে তাঁর গদ্যে, তাঁর জীবনাচরণে। তিনি প্রতিবাদ করেন কবিতায়, প্রতিবাদ করেন গদ্যে, প্রতিবাদ করেন স্বাক্ষরে, প্রতিবাদ করেন মিছিলে হেঁটে। কিন্তু তার বাইরেও পড়ে থাকে বিশাল এক ব্যক্তি শঙ্খ ঘোষ, যিনি গদ্যে অসামান্য স্মৃতিচারণ করেন, রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিরহস্যের সুলুকসন্ধান করেন, কবিতা-সঞ্চারের মুহূর্তগুলিকে নথিবদ্ধ করে রাখেন। নিজের গ্রন্থের মুদ্রণ যাতে নির্ভুল হয়, তাতে বানানে ও অন্যান্য অনুপুঙ্খে তাঁর নিজস্বতার চিহ্ন যাতে অক্ষুণ্ন থাকে, সে-বিষয়ে অপরিসীম সতর্ক থাকেন।

কিন্তু সাহিত্যে শুধু কবিতার সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক ছিল তা একেবারেই নয়। গদ্যরচনা বোধহয় তাঁর কবিতার চেয়েও বেশি। তাঁর গদ্যের মধ্যেও একটা মায়া আছে। ছোটদের জন্যে লেখা উপন্যাস সুপুরিবনের সারি বা নানা স্মৃতিচারণামূলক গদ্যে যেমন, তেমনই যখন তিনি গবেষণা বা মননবিস্তার করেন – সে কালের মাত্রা ও রবীন্দ্রনাটক হোক, ওকাম্পোর রবীন্দ্রনাথ হোক বা কাব্যতত্ত্বসন্ধান কবির অভিপ্রায় হোক, তার একটা বিচিত্র আকর্ষণ তৈরি হয় যার তুলনা খুব বিরল। সাধারণ গবেষণগ্রন্থগুলিতে পাঠসুখের এই আমন্ত্রণ একেবারেই থাকে না, হয়তো তার বিপরীত কিছুই থাকে। কিন্তু শঙ্খ ঘোষের গদ্য, যে উপলক্ষেই আসুক, তার স্বাদুতা যেমন হারায় না, তেমনই ব্যক্তি (রেজাউল করীম, ক্ষুদিরাম দাস, দেবীপদ ভট্টাচার্য – আরো বহু মানুষ), ঘটনা, সময় এবং বিষয়ের গভীরতা সমস্তকিছুকে পাঠকের কাছে জীবন্ত করে তুলে ধরে। তখন তাঁকে আমাদের সময়ের এক শ্রেষ্ঠ গদ্যশিল্পী বলা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। একটু দেখি সে-গদ্যের নমুনা, শুধু নমুনা থেকে তার টান, স্বাদুতা এবং মায়া বোঝা যাবে কি না সন্দেহ, তাই একটু বড়ই হবে উদ্ধৃতি –

… একদিন প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিঙের টানে এগোচ্ছিলাম ফুটপাথ ধরে। অজস্র এলোমেলো বইয়ের মধ্যে দুর্লভ দু-চারখানা বই তার অল্প-একটু মুখ বাড়িয়ে দেয় কখনো, ততদিনে জেনে গেছি যে তেমন-কোনো দুর্লভের দিকে চোখ পড়লে শান্ত রাখতে হয় ভাব, যেন কিছুই-নয় যেন না-কিনলেও-চলে এমন একটা ভঙ্গি করতে হয় তখন, তা নইলে ঝট করে বহুগুণ বেড়ে যায় তার দাম। অবশ্য ততদিনে এও জেনে গেছি যে ওসব অভিনয় নিষ্ফল হয়েও আসছে একটু-একটু করে, কেননা পুরোনো বইয়ের বিক্রেতারা বেশ ভালোই টের পেতে শুরু করেছেন কতখানি সংগ্রহযোগ্যতা হতে পারে কোন বইয়ের। এইরকম একটা সময়ে অভিনয়ের জারিজুরি ভেঙে হঠাৎ একেবারে উছলে উঠল চোখমুখ : এ কী, ‘ঝরা পালক’? …

আমারও জন্যে অপেক্ষা করছিল আরো একটা চমক, হাফ-টাইটেলে বড়ো হরফে ছাপা বইয়ের নামটির উপরে ঘন কালো অক্ষরের হাতের লেখায় দেখেছি আরো কয়েকটা শব্দ : অচিন্ত্যকে/জীবনানন্দ। … হৈ হৈ করে সে-বই সংগ্রহ করবার পর, বন্ধুদের একে-ওকে দেখিয়ে ফিরবার পর, মাথা তুলল সেই সংকট। সবই তো হল, কিন্তু বইখানা তো অচিন্ত্যকুমারের। নিশ্চয়ই কাউকে তিনি পড়তে দিয়েছিলেন? আর তার পরে, পড়তে দিলে প্রায়ই যেমন হয়, ফিরে পাননি আর সেই বই! এই-যে আমি পেয়ে গেলাম এটা, এ তো তাঁকেই ফিরিয়ে দেওয়া উচিত?

[‘কার বই, কোথায়?’]

এই গদ্য যেন অনেকটা interior monologue-এর মতো, নিজের সঙ্গেই নিজের কথোপকথন। বাক্যে ক্রিয়াকে এগিয়ে এনে কর্মকে শেষে বসানোর মধ্যে প্রমথ চৌধুরী বা শেষ পর্যায়ের রবীন্দ্রনাথের গদ্যে স্মৃতি আছে, কিন্তু তার মধ্যে তৈরি হয় একটা নাটকীয়তা, আসল সংবাদটা নিক্ষেপ করা হয় বাক্যের শেষে। তাছাড়া তার মধ্যে ঘটনা আছে, কিন্তু ঘটনাকে ভিত্তি করে তার মনের মধ্যে অনেক কথা জমে ওঠে, তার মধ্যে ওইভাবে কিছুটা সরল নাটকীয়তা তৈরি হয়, আর তারই টান আমাদের থামতে দেয় না, কারণ এতে আমরা বিবৃতি আর ব্যক্তি উভয়কে পাই। ঘটনাকেও জানি, ব্যক্তিটিকেও জানি।

তাঁর বিপুল পাঠের আভাস কদাচিৎ তিনি চিহ্নিত করেন তাঁর গদ্যে। আর সমালোচনাকে অনেক সময় প্রশ্নের আকারে ছুড়ে দেন, যেন উত্তর দেবার দায় পাঠকের। যেমন নিঃশব্দের তর্জনীতে রবীন্দ্রনাথের ছন্দতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য –

রবীন্দ্রনাথ, যিনি অন্য অনেক কিছুর মতো বাংলা ছন্দশাস্ত্রের অন্যতম প্রবর্তক বলে গণ্য, সেই রবীন্দ্রনাথের ছন্দচিন্তাও কি বিজ্ঞানবিচারে অমূল্যধন বা প্রবোধচন্দ্রের চেয়ে প্রামাণিক?

প্রামাণিক নয়, এই কথাটা তিনি সোজাসুজি বলেন না, ওই তাঁর ধরন। তাঁর গদ্যে নেতিবাচক সমালোচনাকে অনেক সময় তিনি একটা ‘কাকু’ প্রশ্নের আকারে সাজিয়ে দেন, rhetorical question, তা সকলের পছন্দ নাও হতে পারে। আমরা একটু অসহিষ্ণুতা দেখাতাম তাঁর কাছে, বলতাম, আপনি সোজাসুজি কেন বলেন না শঙ্খদা, পাঠকের ওপর এই দায়টা কেন ছেড়ে দেন? উনি মৃদু হাসতেন, ওই তাঁর অভ্যাসের শৈলী ছিল। ওই হাসিটিও ছিল চমৎকার।

চার

কবি, আর সেইসঙ্গে কবিদের পৃষ্ঠপোষক আর নির্মাতাও বটে। আমি জানি না, জীবনানন্দের পরে আর কোনো বাঙালি কবির কবিতা এত বেশি তরুণ কবিদের কবিতা লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে কি না। সবাই হয়তো তাঁকে অনুকরণ করেনি, তাদের নিজেদের মতো করে লিখেছে, কিন্তু তারা যে নিজেদের মতো করে লিখতে পেরেছে, তার মূলেও শঙ্খ ঘোষ। কারণ তিনি তাদের সামনে ভাষায়, ছন্দে, মিলে, স্তবকনির্মাণে, জীবনের প্রতি ভালোবাসার উচ্চারণে এমন এক উত্তমতার চ্যালেঞ্জ তৈরি করে রেখেছেন যে, সকলে নিজের শিল্পকে অবহেলা করার কথা ভাবতেই পারেনি। তিনি ছিলেন তরুণ কবিদের এক অবলম্বন আর আশ্রয়। সবাই জানে তাঁর বিদ্যাসাগর নিবাসের ফ্ল্যাটে প্রতি রবিবার তরুণ কবিদের একটি আড্ডা বসত সারা সকাল জুড়ে। প্রতিমা বউদি, তাঁর স্ত্রী লিখেছেন যে, রবিবার এই আড্ডার জন্য শঙ্খ ঘোষ কী যত্ন করে বাজার করতেন। এই আশ্রয় কবিরা অন্য কোথাও পেত কি না সন্দেহ। এখান থেকে তারা কী রসদ নিয়ে ফিরত তা নিশ্চয়ই তারা নিজেরাই বলবে, আজ বা কাল। কেউ কেউ বলবার আগেই চলে গেছে – ভাস্কর চক্রবর্তী বা জয়দেব বসু যেমন। এজন্য খেয়ালি কবিদের অবিবেচনা আর অত্যাচারও তিনি হাসিমুখে সহ্য করতেন। যেমন আমার মনে আছে, আমার প্রয়াত বন্ধু ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায় এক-একদিন রাত সাড়ে দশটা-এগারোটায় তাঁর ফ্ল্যাটের দরজায় আঘাত করে বলত, ‘একটু কফি খেতে এলাম, শঙ্খদা।’

শুধু কবিরা নয়, আমরা যাঁরা তাঁর অকবি সহকর্মী, তাঁর ছাত্রছাত্রীরা, তিনি ছিলেন তাঁদের কাছে এক পরম আশ্রয়। কখনো স্বর তুলে কথা বলতেন না এই অপ্রগলভ মানুষটি, লেখায় তাঁর কলম যত সচ্ছল হোক। পোশাকে সাদা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বাঙালিত্বের বাইরে কদাচিৎ পদার্পণ করেছেন, এক তাঁর মার্কিনদেশে আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৭-র ওই বছরটি ছাড়া। আমরা তো উপনিবেশের নানা সময়ের রাজার পোশাক এড়িয়ে যেতে পারিনি নানা অজুহাত দেখিয়ে। পোশাকে যেমন, স্বভাবেও কোনো নাটকীয়তা ছিল না, ছিল না তাঁর সমসাময়িক কবিদের মতো প্রদর্শনপ্রিয়তা। তাঁকে উত্তেজিত হতেও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। যাদবপুরে প্রায় পঁচিশ বছর একসঙ্গে একই বিভাগে কাজ করেছি, আড্ডায়, কাজে, সহযোগে তাঁর সঙ্গে অন্তহীন সময়ের অতিবাহন চলেছে, তাতে দেখেছি কত সহজে তিনি সেই মানুষ হয়ে উঠেছেন যাকে অনায়াসে বিশ্বাস করা যায়, মনের সব কথা খুলে বলা যায়। অনেকের কাছে তিনি হয়ে উঠেছিলেন রোমান ক্যাথলিক গির্জার ‘ফাদার কন্ফেসরে’র মতো। আমরা হলে এ নিয়ে অন্যদের কাছে বাহাদুরি করতাম, নিজের পিঠ চাপড়ে দিতাম বারবার। শঙ্খদা সে-মুখে হাঁটবার লোক যেমন ছিলেন না, তেমনই এতে যদি তাঁর ওপরে কোনো মানসিক চাপ পড়ত তার চিহ্নও তিনি বহন করতেন না। অন্যদিকে তাঁর খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা আর গভীর আত্মসংযমে প্ররোচিত বোধ করে কিছু বালখিল্য তাঁর প্রতি অসূয়াবদ্ধ হয়েছে তাও দেখতে পাই। তিনি সেগুলিকে উপেক্ষা করেছেন, যা তাঁর অনুরাগীদের অনেক সময় ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে।

পাঁচ

এই মানুষটি নব্বই বছরে পা দিয়ে চলে গেলেন। এ-বয়সটা জীবনকে প্রাণপণ আঁকড়ে ধরে থাকার নয়। আমরা জানি, যেমন তিনি জানতেন, তাঁর শরীর জীর্ণ হয়ে এসেছিল, কথা অস্পষ্ট, কিন্তু মৃত্যু বা দুর্বলতাকে সমীহ করার কোনো মনোভাব তাঁর মধ্যে শেষ পর্যন্ত লক্ষ করা যায়নি। বরং আমি যখন শেষবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তখন আমার একটা পুরোনো লেখার কপি আছে কি না জিজ্ঞেস করলেন। সে-লেখা ১৯৭০-এর বছরগুলির শেষদিকে বেরিয়েছিল। আমি তাঁকে খুঁজে কপি দেব বলে কথা দিয়েও কথা রাখতে পারিনি, এই একটা ক্ষোভ রয়ে গেল। হয়তো পিতা মণীন্দ্রকুমার ঘোষকে নিয়ে কোনো একটা কাজ করছিলেন, কন্যারা বা তাঁর শেষ দিনগুলির সহায়ক স্নেহাশিস বলতে পারবে। এর আগেও মণীন্দ্রকুমারের চিঠির সূত্র ধরে আমার একটা লেখা প্রকাশের তারিখ জানতে চেয়েছিলেন, সেটা ঘটনাক্রমে দিতে পেরেছিলাম তাঁকে। অর্থাৎ কাজ থেকে বা জীবন থেকে ছুটি নেবার কথা ভাবেননি, এই নব্বইয়ে পা দিয়েও। এখনো তাঁর বাড়ি গেলে সামনের ঘরে এসে বসেছেন, নড়বড়ে শরীরে, ঋজু হয়ে, কথা বলার চেষ্টা করেছেন, কখনো কখনো সে-কথা বুঝতেও পারতাম আমরা, তাঁর সহায়ক স্নেহাশিসের ভাষ্য ছাড়াই। মজা হত যখন বিদায় নিতে যেতাম। ওই টলোমলো শরীরে উঠে আসবেনই দরজা পর্যন্ত, কারো বাধা শুনবেন না। দরজা খুলে দাঁড়িয়ে থাকবেন যতক্ষণ না আগন্তুক সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করছে।

যেভাবেই থাকুন, হয়তো কথাটা স্বার্থপরের মতো শোনায়, তাঁর থাকাটাই ছিল একটা আশ্বাসের মতো, আশ্রয়ের মতো। তাঁকে প্রতিদিন দেখি আর না দেখি, অন্য কোনোভাবে তাঁর উপস্থিতি টের পাই আর না পাই, তিনি যে আছেন সেটাই আমাদের কাছে একটা বড় ভরসা ছিল। যখন আরো সমর্থ ছিলেন, কত লোক কত দাবি, সুখ-দুঃখ, সংকট নিয়ে তাঁর কাছে গেছে, যেন তাঁর হাতেই সব নিদান আছে এই ভেবে। না, তিনি কখনো গুরুদেব হয়ে উঠতে চাননি। কিন্তু তাঁর কাছে যেত অজস্র মানুষ, জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ পরিচিত অপরিচিত কাছের দূরের বন্ধু বা বন্ধু নয় – কোনো নির্বাচন ছিল না। খালি হাতে ফিরত খুব কম লোক। বস্তুর দিক থেকে নয় – যাওয়া মাত্র প্লেটে দুটি মিষ্টি আর চায়ের কথা আমি ধরছি না।

ছয়

এত শান্ত, সামাজিকভাবে স্বল্পভাষী আর আহূত অনুষ্ঠানের বাইরে নিজেকে আড়াল-করা মানুষ। অথচ তাঁর নানা বিচ্ছুরণও দেখেছি কত। তাঁর অসামান্য অধ্যাপনার কথা তাঁর ছাত্রছাত্রীদের স্মৃতিচারণে পাওয়া যায়। তাঁর রবীন্দ্রনাথ বা যা কিছু পড়ানোয়, তাঁর ছন্দ বুঝিয়ে দেওয়ার ব্যক্তিগত পদ্ধতিতে, ছাত্রছাত্রী আর সহকর্মীদের সঙ্গে পিকনিকে বা দূরে কোথাও ‘শিক্ষামূলক’ ভ্রমণে, এই সেদিন পর্যন্ত নানা সভায় তাঁর বক্তৃতায় যে-শঙ্খ ঘোষকে আমরা পেয়েছি, তাঁকে না শুনতে আমরা বাধ্য হয়েছি। কণ্ঠস্বর নম্র কিন্তু বিশ্বাস ও সত্যে দৃঢ়বদ্ধ, কিন্তু তাঁকে শোনা এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা। সাধারণ বক্তৃতাকে কীভাবে শিল্পের মাত্রা দেওয়া যায় তার একটা অনায়াস সামর্থ্য তাঁর ছিল। যেমন ছিল তাঁর কবিতার আবৃত্তি। তাঁর কণ্ঠে তাঁর নিজের বা অন্যের কবিতা শোনাও এক অভিজ্ঞতা ছিল, যার জন্য সকলে উন্মুখ হয়ে থাকত। পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতিক্ষেত্রে, কলকাতায়, সমস্ত সভায় শঙ্খ ঘোষের উপস্থিতি এই সেদিন পর্যন্ত ছিল সবচেয়ে প্রার্থিত এক বিষয়। তিনি কোনো কথা বলবেন না, এই কঠিন আর নিরুপায় শর্ত দিলেও অনুষ্ঠানে তিনি থাকুন, এটা সকলে কেমন ব্যাকুলভাবে চাইত, তা দেখে আমরা তাজ্জব হয়ে যেতাম। উদ্যোক্তারা কখনো আমাদের মতো গৌণ লোকেদের উপস্থিতি সুনিশ্চিত করার জন্য আমাদের কাছে অমোঘ প্রলোভনের মতো উচ্চারণ করতেন, ‘শঙ্খদা আসছেন।’ শুনে আমাদের প্রতিরোধ বিচূর্ণ হয়ে যেত।

কত বিচিত্র কাজ করেছেন তিনি। গ্রামোফোন কোম্পানির জন্য নানা সংকলন, কলকাতা দূরদর্শনের জন্য রবীন্দ্রনাথের ওপর নানা চিত্রনাট্য – সবকিছুর মধ্যেই ছিল রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে তাঁর বোধের গভীরতার ছোঁয়া। এ সম্ভবত তিনি তাঁর পিতা মণীন্দ্রকুমার ঘোষের কাছে পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে, যিনি আমাদের বলতেন, ‘আমার তো ঈশ্বর নেই, তবে ঈশ্বরের কাছাকাছি যদি কিছু থাকেন তিনি রবীন্দ্রনাথ।’ রবীন্দ্রনাথ ছিলেন শঙ্খ ঘোষেরও অধিদেবতা, কিন্তু তাঁর রবীন্দ্র-বিচার যে পূজামাত্র ছিল না, তা আমরা জানি।

মানুষটির মধ্যে একধরনের বৈপরীত্যও ছিল। স্বভাবত প্রচারবিমুখ, সচল সাংবাদিক ক্যামেরা বিশেষভাবে এড়িয়ে চলতেন। জ্ঞানপীঠের জন্য বাড়িতে গেছে দূরদর্শনের ক্যামেরা, তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। তাঁকে নিয়ে তথ্যচিত্র তৈরি হবে, তিনি নিজে তাতে কোনো ভূমিকা নেবেন না, নিজের কথাও নিজে বলবেন না। ক্বচিৎ এর ব্যতিক্রম হয়েছে। অথচ ক্যামেরার সামনে কবিতার আবৃত্তি করতে তাঁর আপত্তি নেই। সেই তথ্যচিত্রে কলকাতার রাস্তায় পায়ে হাঁটছেন শঙ্খ ঘোষ, সেই ধুতিপরা পায়ের চলনের ছবি তোলা হল এক অভিনেতাকে দিয়ে। সেই চিত্রে তাঁর একমাত্র সজীব, কিন্তু নিষ্ক্রিয় উপস্থিতি ছিল একটিমাত্র দৃশ্যে – তিনি তেতলার বারান্দায় একটি ইজিচেয়ারে বসে আছেন, ক্যামেরার দিকে পাশ-ফেরানো মুখ।

কিন্তু এই মানুষ কবিতা আর গদ্যে মুখর, এই মানুষকে কতবার দেখা গেছে জনতার মিছিলে। শান্তির, সম্প্রীতির, রাজনৈতিক টীকাভাষ্যের বাইরে গিয়ে মানবিক কোনো সংকটের প্রতিবাদে। তাঁর কবিতাও তো প্রতিবাদে দীর্ণ হয়েছে সেই প্রথম থেকে। গত শতাব্দীর চল্লিশের বছরগুলিতে কবিতায় মাথা তুলেছিল যে তুমুল বামপন্থা – সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, অরুণ মিত্র, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির কবিতায়, সেই সঙ্গে তিরিশের দুর্বোধ্যতা কাটিয়ে মানুষের সহজ ভাষায় কবিতার সঞ্চার, আবার একই সঙ্গে ব্যক্তিগত প্রেম, মানবসম্পর্ক, নিসর্গ ইত্যাদির বিচিত্র নিরীক্ষা – পঞ্চাশের কবিদের মধ্যে এক শঙ্খ ঘোষেই যেন সবগুলি ধারা এসে মিলিত হয়েছিল, অন্যদের চেয়ে অনেক বেশি করে, হয়ত আরো সার্থকভাবে। ফলে শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় তাঁর সময়ের কবিদের মধ্যে একমাত্র তাঁকেই বলতে দেখি, ‘সত্যি বলা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই কবিতার’। এই একই কথা আমরা আরো অনেক পরে শুনি বিশ শতকের এক শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক নোয়াম চম্স্কির মুখে, যাঁর ‘দ্য রেস্পন্সিবিলিটি অব দি ইন্টেলেকচুয়াল’ প্রবন্ধে এই সত্য উচ্চারিত হয় – ‘দ্য রেস্পন্সিবিলিটি অব দি ইন্টেলেকচুয়াল অলওয়েজ ইজ টু স্পিক দ্য ট্রুথ।’ সেই সত্যসন্ধ জীবনের সমাপ্তি ঘটল। কিন্তু তা নিশ্চয় বহু বহু প্রজন্মকে উজ্জীবন দেবে ওই একই বিশ্বাসে।

সাত

শঙ্খদাকে আমি প্রায় পঁচিশ বছর যাদবপুরের বাংলা বিভাগে অগ্রজ সহকর্মী হিসেবে পেয়েছিলাম, তা এই জীবনের এক সমৃদ্ধ সম্বল হয়ে আছে। আমরা যখন যাদবপুরে ক্লাসের শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি ক্লাবে গিয়ে আড্ডায় বসতাম, শঙ্খদা, সৌরীন ভট্টাচার্য, নবনীতা, সুবীর রায়চৌধুরী স্বপন মজুমদার, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিয় দেব, পিনাকেশ প্রমুখ, সে ছিল আর-এক বিচ্ছুরণের জায়গা। এ ওকে পাল্লা দেয় উজ্জ্বল মন্তব্যে ও কটাক্ষে, আমাদের দিনের ক্লান্তি দূর হয়ে যেত।

আমার নিজের ভালো লাগত বাংলাভাষা সম্বন্ধে শঙ্খদার বিপুল আগ্রহ। হয়তো এটা পৈতৃকসূত্রে পেয়েছিলেন তিনি। ভাষা ও বানান সম্বন্ধে মণীন্দ্রকুমারের আগ্রহের স্পর্শ আমরা পেয়েছি। পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সঙ্গে শঙ্খদা একেবারে প্রথম থেকে যুক্ত ছিলেন, পরে তো এর সহ-সভাপতিও হয়েছিলেন। আমাদের পরিভাষা, বানান ও লিপি সংস্কার, অভিধান-নির্মাণ ইত্যাদি যাবতীয় কাজে তাঁর বিপুল সমর্থন আমরা পেয়েছি। রবীন্দ্রনাথের জন্মের ১২৫ বছর উপলক্ষে ১৯৯০-এর পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশ করে, সচিব শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কনিষ্ঠ সম্পাদক শঙ্খ ঘোষই ছিলেন তার মূল স্থপতি। বিশেষ করে শেষ (ষোড়শ, ‘গ্রন্থপরিচয়’) খণ্ডটিতে গবেষক শঙ্খ ঘোষের রবীন্দ্র-সন্ধিৎসার অনবদ্য পরিচয় নথিবদ্ধ হয়ে আছে। এমনকি, নিজের লেখার নিজের প্রকরণে নিখুঁত মুদ্রণের ব্যাপারেও ছিল তাঁর বিশেষ যত্ন। কোথায় হাইফেন দিতে হবে, কোথায় বিশ্বভারতীর ধরনে শব্দের গোড়ায় বসাতে হবে মাত্রাওয়ালা এ-কার, এ-বিষয়ে শঙ্খ ঘোষের মতো খুঁতখুঁতে কবি আর কেউ ছিলেন কি না সন্দেহ। তার আগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত চার খণ্ড ভারত-কোষ গ্রন্থেও তাঁর বিপুল পরিচর্যার খবর আমরা জানি।

কিন্তু শঙ্খদার ভাষাবিষয়ে আগ্রহ পণ্ডিতের যেমন, তেমনই শিল্পীর। নইলে কবিতার অলংকার বিষয়ে ভাষার খেলা, শব্দের খেলার মতো একটা বই কে আর লিখতে পারত, কে খেলার মজাটা ধরিয়ে দিতে পারত ছোটদের? আর এই সামাজিক মানুষটি অসাধারণ কবি, সমালোচক, রবীন্দ্রতাত্ত্বিক, গদ্যশিল্পী, বন্ধু, আশ্রয়দাতা অগ্রজ হওয়া ছাড়াও কত কী কাণ্ড, সাংসারিক দৃষ্টিতে অদ্ভুত সব কাজ করেছেন। সরস্বতী সম্মান না কি একটা পেয়েছেন পাঁচ লাখ টাকার, তার পুরোটাই তিনি দিয়ে দিলেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে। সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনেকদিনের, সেই ভারত-কোষেরও আগে থেকে। সাহিত্য পরিষদের দুর্গতি চলছে শুনে পশ্চিম বাংলার কোনো শিল্পপতি এগিয়ে আসেনি। শঙ্খ ঘোষ তাঁর লন্ডন-প্রবাসী বন্ধু নিমাই চট্টোপাধ্যায়ের দান কয়েক কোটি টাকা পৌঁছে দিলেন তার ভাণ্ডারে। মানুষের জন্যও তাঁর হৃদয় এবং হস্ত এমনই দরাজ থাকত সবসময়। ভাবি, আবার কবে শঙ্খদার মতো একজন স্রষ্টা এবং মানুষের জন্ম দেবে আমাদের দেশ, আমাদের পৃথিবী।

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.