জ্ঞান হওয়া থেকে নানিকে সবসময় পাশে পেয়েছি। নানা কলকাতায় এক ব্রিটিশ জাহাজ কোম্পানির ডাক্তারের সহকারী, অর্থাৎ কম্পাউন্ডার। কম্পাউন্ডারের কাজ হলো ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী শুকনো ওষুধ অনুপাতমতো মিশিয়ে মিক্সচার তৈরি করে দেওয়া। ওষুধের শিশি স্বচ্ছ বা পাটকিলে রঙের হতো। এই শিশির গায়ে কাঁচি দিয়ে নকশা করে কাগজ কেটে লেই দিয়ে সেঁটে দেওয়া। দিনে ক-দাগ খাবে তা জানিয়ে দেওয়া। শিশির গায়ে দাগটা সেঁটে দিলে বেশ সুন্দর একটা নকশা হতো।

বাড়িতে তিনতলায় নানার একটা চার তাকঅলা কাঠের আলমারি ছিল। এর মধ্যে নানা রকম ওষুধের শিশি ও বয়াম ছিল। অনেক খালি শিশিও ছিল। এক মাপের। চার ইঞ্চি উচ্চতা ও পাশে দু-ইঞ্চি। খুব একটা দামি শিশি নয়। দেশি বলে সবুজাভ। পুরো স্বচ্ছ নয়। মুখে কর্ক আঁটা থাকে। এই কর্কটা ঘিয়ে রঙের। নিচে সরু ওপরে মোটা। যাতে ভালো করে ভেতরে ঢুকে যায়। বাতাস না প্রবেশ করে।

নানাকে সপ্তাহে একদিন মাত্র পুরো পেতাম। সেটা রোববার। তিনি আসতেন শনিবার রাতে। হাওড়া থেকে স্টেশনে বাগনান। তারপর ওখান থেকে মোটর চেপে খালনা। এখান থেকে হেঁটে ঝামটিয়া। তখনো রিকশার চল হয়নি। এখন নদীর ওপর সাঁকো হয়ে গেছে। পাকা রাস্তা। তারপর ঝামটিয়ার সরু রাস্তা ধরে একেবারে কোম্পানির পুকুরপাড় পর্যন্ত রিকশার সঙ্গে অটোরিকশাও চালু হয়েছে। বাগনান এখন শহর হয়ে গেছে। খালনাও অচিরে একটা ছোটখাটো শহরে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ এখন ঘরে ঘরে। বাড়ির প্রবেশদ্বারের সামনে মিটার বসানো। এটা একটা সাধারণ চিত্র।

রোববার সকালে নানা এক মগ চা খেতেন। টিনের কলাই করা সবুজ রঙের মগ। চা প্রায় পাঁচশো গ্রাম হবে। মধ্যম উচ্চতার ফর্সা নানার বংশধারা ধরে ছিল ভুঁড়ি। নিচের বারান্দায় বসে চা খেতেন। মোড়ায় বসে। ঘরে পরতেন সাদা-কালো চেক লুঙ্গি, বাইরে গেলে ধুতি। গায়ে দিতেন সাদা ফতুয়া। হাত কাটা। মানে পুরো হাত খোলা। এই কুর্তা শুধু কাঁধে লেগে থাকত। অনেকটা আফগানদের মতো বা জহর কোটের মতো। বা বাংলাদেশে বর্তমানে যা মুজিব কোট। আবার ব্রিটিশদের থ্রি-পিস স্যুটের ওপরের কোটের আদলে। যাকে ওয়েস্ট কোট বলে।

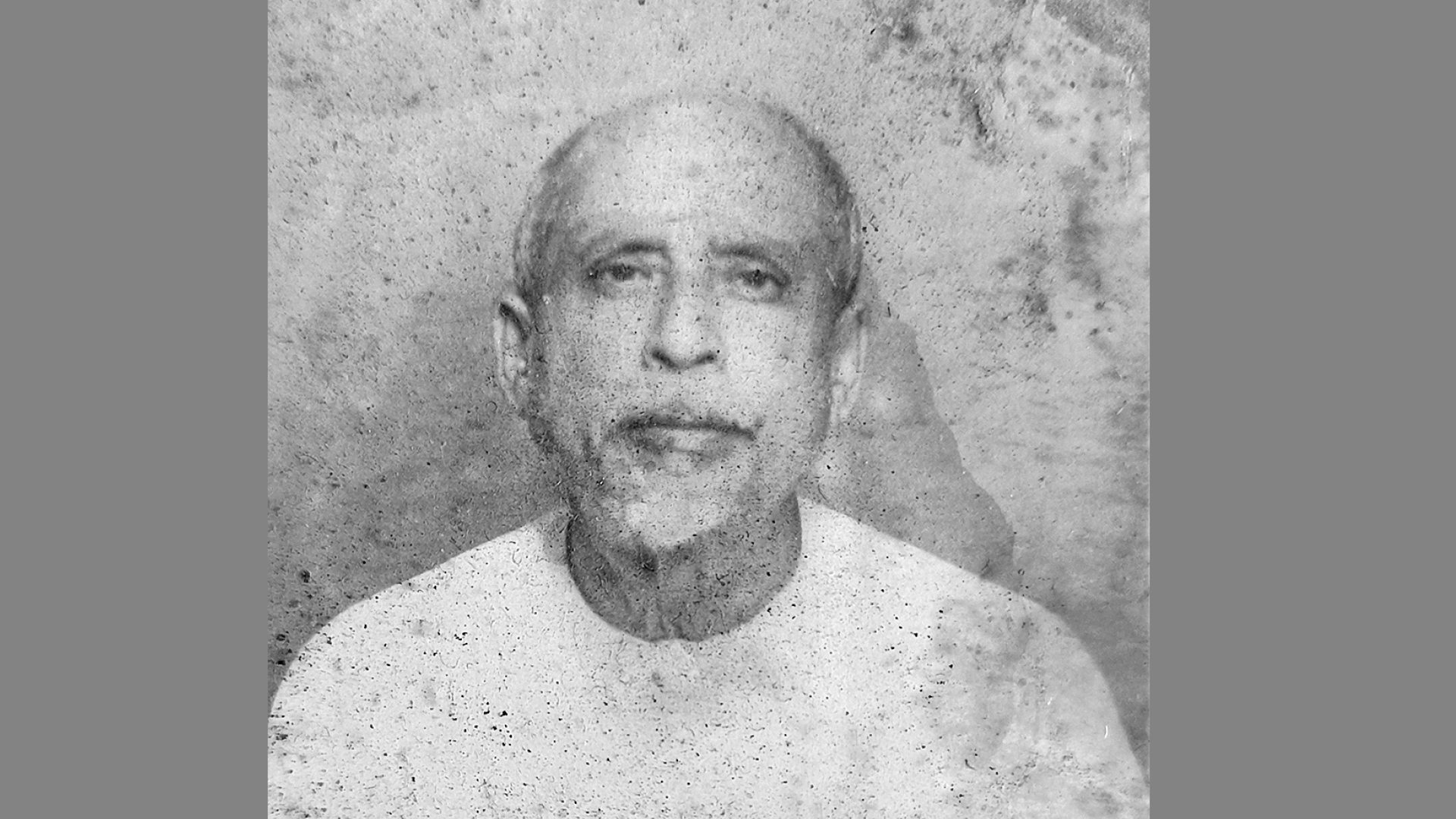

নানার মাথায় ভালো টাক ছিল। এটাও তাঁদের বংশধারা। যা আমরাও বহন করে চলেছি। যদিও আমার বাবা-দাদার টাক ছিল না।

নানা গোঁফ আর দাড়ি ছেঁটে রাখতেন। স্কয়ার মুখে দাড়িটা ছুঁচালো লাগত। দাড়ি পুরো পাকেনি। দু-একগাছি কাঁচা ছিল।

বাড়িতে অভিভাবক বলতে এক নানা।

মামা সেই যে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরুর পর যুদ্ধে গেছেন … যুদ্ধের শেষ হওয়ার কোনো আভাস নেই। মামাও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরছেন না। বেঁচে আছেন না মারা গেছেন তারও কোনো বার্তা নেই। বাড়ির সবার মুখ প্রায়ই মলিন দেখতাম। বিশেষ করে নানি আর মামি হালিমা খাতুনকে।

নানা ছিলেন একরকম ছোটখাটো জমিদার। প্রায় দেড়শো বিঘার মতো জমি। নিজ গ্রাম এবং ভিনগ্রামে। গ্রামের চাষিরা তাঁকে বড়চাচা বলে ডাকত। পরের প্রজন্ম বলতো দাদা।

ধান বোনা ও ধান কাটার সময় নানাকে জমির পাশে দেখা যেত। অন্য সময় বিকেলে কচি ঘাস খাওয়ানোর জন্য ঘরের গরু মাঠে নিয়ে যেতেন। একটা সাদা গরু ছিল। খুব একটা বেশি দুধ দিত না, কিন্তু ওর ওপর সবার ছিল মায়া। আমিও মাঝে মাঝে ওকে নিয়ে চরাতে যেতাম। খেয়াল করতাম, গরুর লেজ নাড়ানো। পিঠে মাছি বসলেই লেজটি ঝপাত করে গিয়ে তাড়াত। মাছি ততক্ষণে সরে গেছে। পুঞ্জাক্ষি বলে কথা।

আমি বাগান থেকে কচি কলাপাতা এনে খাওয়াতাম। কখনো বাবলা গাছের নবীন ডাল। গরুটা খুব তৃপ্তির সঙ্গে খেত। কিন্তু তার লেজের কোনো বিশ্রাম নেই। সমানে মাছি তাড়িয়েই চলেছে।

গোয়ালঘরটা ছিল বাকুলের চার দেয়ালের বাইরে। ঠিক রান্নাঘর ঘেঁষে। রান্নাঘরের জানালা দিয়ে সব দেখা যেত। এটা অবশ্য ছিল খড়ের চালাঘর। দুটো গরু রাখার মতো। একপাশে খড় জমা রাখার জন্য কিছু জায়গা। গরু কম দুধ দিলে গল্প শুনতাম যে, ঢ্যামনা সাপ – পূর্ববঙ্গে থাকে বলে দাঁড়াস সাপ – এই সাপের বিষ নেই, বেশ লম্বা, কালো চেহারা, প্রায়ই পশ্চিমের পুকুরে এদের দেখা পেতাম – খেয়ে গেছে। মূলত এরা বাস্তুসাপ – মানুষের ঘরের ভিটের মধ্যে বা আশপাশে বাস করেন। অনেক সময় ডিম ও ছোট মুরগির বাচ্চা পর্যন্ত ধরে নিয়ে যায়। তো ঢ্যামনা সাপের গল্প : এরা নাকি গরুর পেছনের দু-পা জড়িয়ে ধরে … তারপর বাঁটে মুখ দিয়ে দুধ চুষে খেত। এই গল্প সারা গ্রামে বা গ্রামান্তরে ছড়িয়ে আছে। এই ঢ্যামনা সাপ ছাড়া খরিশ বা গোখরো সম্বন্ধেও একই কথা শোনা যায়। সাপের ভয়ে গরু লাফালাফি করে না। চুপ করে সব যন্ত্রণা সহ্য করে যায়। প্রাণিকুলের আত্মরক্ষার এরকম অনেক কৌশল আছে। কলকাতা থেকে নানার আসার সময় কোনো সহযোগী বা সাহায্যকারী পেতেন না। মাল নিজে বহন করতেন, কিন্তু যাওয়ার সময় লোক নিয়ে যেতেন। যার সঙ্গে কথা হতো সে আসত। মোট বা ব্যাগটা খালনার মোটরস্ট্যান্ড পর্যন্ত দিয়ে আসত। বিনিময়ে কত দিতেন তা অবশ্য জানতে পারিনি। আধুলি বা এক টাকা নিশ্চয় দিতেন। তখন টাকার অনেক দাম। সাত-আট টাকা ছিল চালের মণ। মনে পড়ে, দেশভাগের পর আমরা যখন চট্টগ্রামে – বাবা আমাকে সঙ্গে নিয়ে চন্দনপুরা থেকে চকবাজার যেতেন। দশ টাকায় এক মণ চাল কিনতাম। রিকশা-ভাড়া চার আনা। এই এক মণ চালে আমাদের প্রায় এক মাস চলে যেত।

প্রতি সোমবার নানা ভোর ৫টার সময় ছাদে উঠে বাগদিপাড়ার দিকে মুখ করে হাঁক মারতেন : ও কুঞ্জ … বা শীতলদার সঙ্গে কথা থাকলে : ও শীতল …। বেশিরভাগ সময় কুঞ্জদা বা শীতলদা আসত। এছাড়া বাঁকাদা ছিল … ছিল মানিক মামা, যিনি শীতলদার বাবা। তিনি মামাবাড়ির সর্বক্ষণের সেবক। আর তাঁর মেজ ছেলে হারানচন্দ্র ধাড়া। আমার চেয়ে তিন-চার বছরের বড় ছিল। মানিক মামার চেয়ে ঢ্যাঙা ছিল। মামি সুধাময়ীও ছিলেন প্রায় প্রতিদিনের সাহায্যকারী। বিশেষ করে আনাজ আর মাছ কুটে দিতেন। বাকুল বা উঠোনটা ঝাড়ুও দিয়ে দিতেন। বাঁধানো রকটা মাঝে মাঝে মুছতেন। সুধা মামি ছিলেন বেশ কালো। কিন্তু মুখমণ্ডল চিকচিকে – এক কথায় শ্রীমাখানো। তাঁর মুখের কথাও ছিল খুব মিষ্টি। আমাকে তিনি ‘বাবা’ বলে ডাকতেন। খুব স্নেহ করতেন। নিজের সন্তানদেরও হয়তো এতটা করতেন না। তাঁর একমাত্র মেয়ে ‘নয়ন’ মায়ের মতোই সুন্দরী ছিল। ওর নামটা আমরা খুবই পছন্দ করতাম। আমাদের সংসারে নয়ন বেশ ঘনিষ্ঠ আর পরিচিত ছিল। দেশ ভাগ হওয়ার পর নয়নের সঙ্গে আর কোনোদিন দেখা হয়নি। কোথায় বিয়ে হলো … ছেলেমেয়ে কজন, কিছুই জানি না। বেঁচে আছে কি না তা-ও জানি না।

ভোরের আলো ওঠার আগে সেই মাহেন্দ্রক্ষণে নানার উচ্চস্বরে ডাক এখনো শুনতে পাই : ও কুঞ্জো … ও শীতল … ও বাঁকা …। ভোরের ইথারে সেই তরঙ্গ বাগদিপাড়ায় গিয়ে পৌঁছতো। আর ঘুম ভেঙে ধড়মড় করে উঠে বসত যাকে ডাকত। দাদা ডাকছে … এতো ভালোবাসা ছিল তখন মানুষে মানুষে। কে ধনী, কে গরিব, কে হিন্দু, কে মুসলমান … এসব প্রশ্ন গ্রামবাংলায় ছিল না। গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ : শাহ আবদুল করিম গেয়ে ওঠেন :

আগে কি সুন্দর দিন কাটাইতাম …

মাঝে মাঝে ভাবি; আচ্ছা, সভ্যতার সবকিছু ঝেড়ে ফেলে আবার সেই আগের দিনে ফেরা যায় না? কেন মন এমন কাতর হয়ে ওঠে? হয়তো আর কোনোদিন ফেরা যাবে না বলেই। কালের যাত্রার একটি মাত্র স্বর : চরৈ বেতি …

নানা একবার আমাকে খুব বকেছিলেন। বকার অবশ্য যথেষ্ট কারণ ছিল। কিন্তু আমার ধারণা ছিল অভিযোগটা নানার কাছে পৌঁছবে না। সবটা খুলে বলি :

নানার ভিটের পশ্চিমদিকের পুকুরটা মাটি গড়িয়ে পড়ে পড়ে জলের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। নানা এর সংস্কারের ইচ্ছা করলেন। পুকুরে অনেক বেগুনি শালুকগাছ ছিল। ওরা পাঁকে বেশ রাজত্ব করে চলেছে। কিন্তু জমিদার মশাই পুকুর সংস্কার করবেন। তাই জল সব সেচন করতে হবে। শুকিয়ে নিয়ে তারপর মাটি উত্তোলন।

প্রথমে জল তোলার ব্যবস্থা।

জল তোলার কৌশল ঝাঁপ বসানো হলো। পাশের ছোট ডোবার মতো জায়গায় জল ফেলা হবে। দুজন লেগে গেল ঝাঁপে করে জল তুলতে। বেশ একটা ছন্দে ছন্দে জল তোলা চলছে – একবার হাতের রশি ঢিল দিয়ে খেপটা ফেলা, তারপর জল ভরে গেলে অন্য হাত টান দেয়। ওপরের হাত ঢিল দিলে কাত হয় খেপটা … আর ঝপাত শব্দে পড়ে জল। একটা ছন্দে ছন্দে কাজ এগিয়ে চলে। তিনদিন লাগল জল সিঞ্চনে।

এখন জল একেবারে শেষ।

ওপরে কাদার রাজত্ব।

শালুক ফুলগাছ কাদার ওপর লুটিয়ে পড়েছে। মাঝখানে বলে তুলে আনাও মুশকিল। কাদায় পা দেবে যাবে। শালুকের দুরবস্থা দেখে আমার খারাপ লাগতে থাকে। কিন্তু কিছু করার নেই। সংস্কার করতে গেলে এ-ক্ষতটা সহ্য করতে হবে। তবে পরে আবার গাছ গজিয়ে যাবে। এই ভরসা। শুধু গাছের গেঁঢ়গুলো উঠিয়ে রাখতে হবে। এর গোড়ার শক্ত অংশও লোক রান্না করে খেয়ে ফেলে, তাই ভয়। কেউ না সবটা সাবড়ে দেয়। আর এটা করবে রাতে। আমার চোখের অগোচরে। নানাবাড়ি নানার অনুপস্থিতিতে আমিই জমিদার। আপনাআপনি সবকিছুর দিকে আমার নজর যেত। যদিও সারা জীবন সম্পত্তির ওপর আমার তেমন কড়া টান কখনো বোধ করিনি। আর একবার যারা উদ্বাস্তু হয় তাদের এমন মানসিকতা হয়তো জগৎ তৈরি করে দেয়।

তো বকুনির কথা।

অনেকে পুকুরের মাটি কাটছে। প্রায় জন-আটেক হবে। মানিক মামার পরিবার, কুঞ্জদা, পঞ্চাদা, বাঁকাদা ছাড়া গিরেধাড়ামামা ছিলেন। এই বাগদিপাড়া ছিল সবটাই নানার প্রজা। বাগদিপাড়ার নদাড়িদা ছিল। এরা সবাই কাজের ফাঁকে জিরোনোর সময় মালার হুঁকোতে ভুড়ুক ভুড়ুক করে তামাক টানত। আমি দাঁড়িয়ে ওদের হুঁকোটানা উপভোগ করতাম।

নদাড়িদার একটা আলাদা হুঁকো ছিল। বাকি বাগদিপাড়ার সবার আর একটা হুঁকো।

আমার মাথায় হঠাৎ একটা ভাবের উদয় হলো, অনেকটা ‘ছুটি’ গল্পের ফটিকের মতো। আচ্ছা মুসলমানদের ছোঁয়া লাগলে নাকি হিন্দুদের জাত চলে যায়। এই জাত কেমন করে চলে যায় দেখতে হবে।

নদাড়িদা হুঁকোয় হুশ-হুশ করে কয়েক টান দিয়ে হুঁকোটা বাঁধের পাশে রেখে গেল। আর সরে যেতেই আমি হুঁকোর গায়ে ওয়াক থু বলে একদলা থুথু হুঁকোর মাথায় ছিটিয়ে দিলাম।

নদাড়িদাসহ অনেকে দূরে দাঁড়িয়ে দেখল। প্রথমে পড়ল নদাড়িদার চোখে। তিনি বললেন, হুঁকোয় থুথু দিলে কেন?

আমি কী জবাব দেব। পিছু হটে কাঁচুমাঁচু হয়ে দে দৌড়।

দেখতে দেখতে ঘরে নালিশ পৌঁছলো। আমি ঘরে ঢুকতেই পড়ে গেলাম মা আর নানির সামনে। প্রথমে নানি বললেন, নদাড়ির হুঁকোয় তুমি নাকি থুথু দিয়েছ।

হ্যাঁ, আমার সহজ জবাব।

কেন দিলে? এ-প্রশ্ন মায়ের।

মুখের ভাব কঠোর।

আমি সহজভাবে বলি, মুসলমানের ছোঁয়া লাগলে নাকি হিন্দুদের জাত চলে যায়! তাই দেখছি কেমন করে জাত যায়।

নানির মুখে হাসি। মা তেমনি গম্ভীর। কিন্তু কী বলবেন ভেবে পাচ্ছেন না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। আমার মনে হয় বাবার কথা ভাবছিলেন। এইসব কথার সূত্র ধরেছেন। বাবার কাছ থেকে শিখেছে। বাপকা ব্যাটা …

মা বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, যাও, আর কখনো এরকম করবে না। লোকের জিনিসে থুথু দেয়? অসভ্যতা নয়?

আমি অপরাধী। মাথা নিচু করে সরে যাই। মনে মনে ভাবি, বড় অল্পের ওপর দিয়ে গেছে। আমার এক্সপেরিমেন্ট

উত্তম-মধ্যম ডেকে আনেনি। গ্যালিলিওর মতো জেল খাটতে হয়নি।

আমি ভাবলাম, সব ল্যাঠা চুকে গেছে। কিন্তু রেশ কাটল না।

পরের সপ্তাহে নানা পুকুর কাটা পরিদর্শনে গেলেন। সবকিছু দেখলেন। আমি তখন নানার সঙ্গে ছিলাম না। এদিকে নানা ঘরে ফিরেই আমাকে ডাকলেন।

: জি নানা … বলে সামনে এসে দাঁড়াই।

: তুমি নাকি নদোড়োর হুঁকোতে থুথু দিয়েছ?

আমি বুঝলাম নালিশটা নানার কাছেও পৌঁছেছে। ভেবেছিলাম শেষ। কিন্তু এ-যে ছোটগল্প হয়ে গেল। শেষ হয়েও শেষ হলো না। আমি মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে।

নানা কিন্তু জিজ্ঞেস করলেন না কেন থুথু দিয়েছি। তাতে বুঝলাম তিনি আদ্যোপান্ত জেনেছেন। কিন্তু অপরাধ তো ক্ষমার অযোগ্য। তাই ডাকা।

নানা উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করলেন না। বললেন, যত বড় হচ্ছো, দিন দিন ততো বাঁদর হচ্ছো, না!

যাক পূর্বপুরুষের ওপর দিয়েই গেল।

তিনি বুঝেছেন দুধকলা দিয়ে বাড়িতে কালসাপ জামাই এনেছেন, তার ছেলে তো এমন হবেই।

আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। অনেক অল্পের ওপর দিয়ে গেছে।

কিন্তু আমার উদ্দেশ্য সফল হলো না। নদাড়িদার জাত তো যেতে দেখলাম না। বা তাঁকে তো কোনো প্রায়শ্চিত্ত করতেও দেখিনি বা শুনিনি।

তখন লালন ফকিরের গানের কলি মনে পড়ে :

জাত নিয়ে শুধু তা না না না …

জন্ম আর মৃত্যুকালে জাত খুঁজে পাওয়া যায় না। বামনির জাত চিনব কী করে? পৈতে প্রমাণ তো নেই।

হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?

কাণ্ডারি বলো ডুবিছে মানুষ

সন্তান মোর মা-র …

হায় বাঙালি! এতো ধীমান, আবার এতো

জটিল-কুটিল-নির্বোধ। বাইরের শত্রুকে আমন্ত্রণ জানায় নিজ জাতিকে শৃঙ্খলিত করতে। শত্রুর সঙ্গে গলাগলি করার সাহস দেখিয়ে পাঞ্জা লড়ার আর সময় পাওয়া যায় না। তার আগেই পেছন থেকে কৃপাণাঘাত। ইতিহাস চোখের সামনে চলচ্চিত্রের মতো ঘটে চলেছে। এখনো ক্যামেরা চলছে। শেষ নাহি যে – শেষ কথা কে বলবে। এখন ক্যামেরায় ফিল্ম লাগে না। অনেক উন্নতি। শুধু গরিবের শিক্ষা নেই, স্বাস্থ্যসেবা নেই। এই হচ্ছে সাধারণ বাঙালির জীবন। শুধু বাঙালি কেন, সারা

ভারত-পাকিস্তান-শ্রীলঙ্কা-নেপাল সবই এর আওতায়। পৃথিবীতে সেই দুটো শ্রেণিই বিদ্যমান – ধনী-গরিব। হিদার টু হিস্ট্রি অফ ম্যানকাইন্ড ইজ হিস্ট্রি অব ক্লাস স্ট্রাগল।

জাত যাওয়ার পরীক্ষাটা ভালো করে করতে পারলাম না। এবার পুকুরের জল শুকোনোর অপেক্ষা। কয়েকজন মিলে যত মাছ ছিল ধরল। কিছু দিলো নানিকে, বাকি বাড়িতে।

জল শুকিয়ে এলো। কয়েকজন মিলে দেখছি কাদার ওপর লেপছে। জিজ্ঞেস করি, লেপছ কেন?

মানিকমামা হাসিমাখা মুখে বললেন, কাল সকালে দেখো কেন লেপছি।

মাথায় কিছু এলো না। শুধু দিন কাটাতে লাগলাম। দিনটা যেন অনেক বড় হয়ে গেছে। কাটতে চায় না। পরদিন খুব সকালে দেখি মানিকমামা হাজির। তারপর দেখি সারা পুকুরজুড়ে উঁচু উঁচু কি যেন কাদা ফুঁড়ে বেরিয়েছে। মানিকমামা একটা খালুই এনেছেন মাছ রাখার। দেখি সেই সুঁচোলো জিনিসগুলো আর কিছু নয় বানমাছ আর পাঁকালমাছ। বেচারারা কাদার মধ্যে লুকিয়ে ছিল। শ^াস নেওয়ার জন্য কাদা ফুঁড়ে ওপরে উঠেছে – আর নিচে নামার সুযোগ নেই। সব স্থির। পুরো পুকুরের পাঁকালে গোটা খালুই ভরে গেল। মানিকমামার মুখে হাসি আর ধরে না। আস্তে আস্তে আরো দু-একজন এলো। মামাবাড়িতে গিয়ে ডাক দিলো :

বড়দি কোথায়?

নানি বেরিয়ে এলেন।

মামা খালুইটা দেখাল। তারপর বড় একটা চাঙ্গারির মধ্যে ঢালল সব মাছ।

অর্ধেক নানির জন্য ঢেলে দিলো।

আর দিতে হবে না। তোরা নিয়ে যা। সবাই মিলে ভাগ করে নে।

এ-এক মজার অভিজ্ঞতা। গ্রামজীবনে এরকম কত রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। গ্রামে ছেলেবেলা না কাটলে এসব সুন্দর অভিজ্ঞতা থেকে মানুষ সারা জীবনের জন্য বঞ্চিত হবে। আজকে যারা শহরে জন্মাচ্ছে এবং বড় হচ্ছে, তারা এসব স্বাদ থেকে হবে বঞ্চিত। জীবন যে কত ধরনের ক্রিয়া-কাণ্ডে ভরা তার ইয়ত্তা নেই। এইসব ছোট ছোট অভিজ্ঞতা বড় আনন্দের। চোখের সামনে যখন ভেসে ওঠে, মন আনন্দ-বেদনার মালা গেঁথে চলে।

কয়েক দিন পর পুকুরে চৌচির ফাটল। সব শুকিয়ে গেল। তারপর চলল মাটি কোপানের পালা। প্রায় আটদিন ধরে মাটি অপসারণ। সব পাশের বাঁধের ওপর ফেলা হলো। বাঁধটা উঁচু আর শক্তপোক্ত হলো। যদিও প্রথমে এবড়ো-খেবড়ো বলে চলতে অসুবিধা। পায়ে পায়ে মাটি ভাঙতে থাকে। ঠিকই চলার পথ বেরিয়ে পড়ে। পাড়ার সবার চলাচলে সুবিধে হলো। উঁচু বাঁধের একটা মর্যাদা আছে। চলেও আনন্দ। আমি মাটি কাটার সময় সবার সঙ্গে আলাপ করতাম। মাটি কেটে সিঁড়ির মতো করে মাথায় ঝুড়ি নিয়ে সবাই উঠত। এমনি একটা সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে নামতে গিয়ে আমি পড়ে যাই। সবাই দৌড়ে আসে। ধরে তোলে। সবার ব্যগ্র প্রশ্ন : লাগেনি তো?

আমি কষ্ট চেপে মুখে হাসি আনার চেষ্টা চালাই। যেন কত বীর। সবার আদরের চোটে ব্যথা দূর হয়ে গেল। কিন্তু ঘাটের ওপরে দাঁড়ানো মায়ের চোখ এড়াতে পারিনি।

পরে ঘরে ফিরলে বললেন, দেখি, কোথাও কেটেছে কি না? হাফপ্যান্টের নিচে চাপা ছিল। লেগেছিল জংঘায়।

মা বললেন, বেশ অনেকটা ছড়ে গেছে।

ধরে নিয়ে পরিষ্কার করে আয়োডিন লাগালেন।

এখন নতুন করে আবার জ¦লল। রক্ত শুকিয়ে গিয়েছিল। কম্পাউন্ডারের মেয়ে তো! এসব কাজ ভালো বোঝেন।

নানাকে অবশ্য লোকে ডাক্তার হিসেবে চিনত। আর তার একটা বড় কারণ আছে। তখন গ্রামে খুব ম্যালেরিয়া হতো। আর মানুষ মারাও যেত। তবে বেশি মরত কলেরায়। আঞ্চলিক ভাষায় ওলাউঠা। আর ছিল গুটিবসন্ত। চোখ নষ্ট হয়ে যেত অনেকের। সারা শরীর জুড়ে হতো। এমনকি দেহের ভেতরেও।

জলবসন্ত অত খারাপ ছিল না। সাত-আটদিনের মধ্যে ভালো হয়ে যেত। নিমপাতার ডাল ভেঙে রোগী গা চুলকাত। নিমপাতার রসও খেত মানুষ। গাঢ় তেতো হলে কী হবে; ভালো ওষুধ। তরকারিতে নিমফুল দেওয়ার একটা চল ছিল। শুধু গুটিবসন্ত হলে ছিল বড় বিপদ। পনেরো থেকে এক মাসও লেগে যেত নিরাময় হতে। আর শরীরে, বিশেষ করে মুখের শ্রী নষ্ট করে দিত। মাংসের ওপর আগের চামড়া আর গজাত না। কেমন গর্ত গর্ত শ্রীহীন একটা অবস্থা। এর থেকে রক্ষা পাওয়ার তখন কোনো উপায় ছিল না। আমার এক চাস্তপিসি বা ফুপু এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। নাম আনসুরা বেগম। ফর্সা, দীর্ঘদেহী, সুন্দরী ছিলেন; কিন্তু মুখের দাগ তাঁর মিষ্টিকে ছাপিয়ে যেত। পিসি আমাকে খুব আদর করতেন। তার আর একটা বড় কারণ তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। প্রাণখোলা মানুষ ছিলেন। গলার স্বর ছিল পরিষ্কার। বেশ দূর থেকে ফুপুর কণ্ঠ শোনা যেত।

দেখতে দেখতে আমি বড় হচ্ছি … কিন্তু স্কুলে যাওয়ার নাম নেই। কারণ আমাদের দু-জায়গায় বসবাস। ছ-মাস ঝামটিয়ায়, তো তিন মাস নিজ বাড়ি সবলসিংহপুরে। কাটছে এভাবে।

কোথায় ভর্তি হবো? ঝামটিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, না সবলসিংহপুর জুনিয়র মাদ্রাসায়? মাদ্রাসা ছিল ঘরের পাশেই। এখানে বাবা-চাচারা পড়েছেন।

সাধারণত গ্রামে ছেলেমেয়েরা একটু বেশি বয়সে বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। ছয় বা সাত হলো এই সময়। পাঁচ খুব কম। যারা খুব সচেতন তারা পাঁচে ভর্তি করত। যাতে পনেরো-ষোলো বছরে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করতে পারে।

সচ্ছল পরিবার ছাড়া কলেজে পড়ার সুযোগ মিলত না। ভালো ছাত্র হলে অনেকে ধনীঘরের মেয়ে বিয়ে করত, মানে পরিবারদ্বয়ের মধ্যে আলোচনাক্রমে ঠিকঠাক করা হতো। তখন শ^শুরবাড়ি জামাইয়ের লেখাপড়ার খরচ বহন করত। এটা ধনীঘরের লোকেরাই খোঁজ করত। গ্রামের মেধাবী ছাত্রকে পড়ানোও হলো, মেয়ের জন্য ভালো পাত্রও জোগাড় হলো। ঘরজামাইও থাকত অনেকে। একটা নিশ্চিন্ত জীবন। দারিদ্র্য মানুষের জীবনে এক অভিশাপ। আমাদের মতো উপনিবেশ ও উপনিবেশমুক্ত সমাজ প্রায় একই ধাঁচের। দীর্ঘদিন পরাধীন থাকায় স্বাধীনভাবে চলার ব্যবস্থাটাই গ্রহণ করতে পারে না। নানান দলে বিভক্ত হয়ে দ্বন্দ্বে মেতে থাকে। দেশ গড়ার সুযোগ নানাভাবে ব্যাহত হয়। মানুষের মধ্যে হিংসাবৃত্তি দিন দিন বাড়তে থাকে। কারণ জনসংখ্যার বৃদ্ধি। কর্মসংস্থানের অভাব। নানা সংস্কারে মানুষের জীবনে মুক্তচিন্তার অভাব। মানুষ ক্রমশ ভাগ্যবাদী হয়ে ওঠে। এক ধরনের উদ্যমহীনতা তৈরি হয়।

দেখতে দেখতে ছ-সাত বছর হয়ে গেল। আমার প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়া শুরু হলো না। মায়ের মুখে কথাটা শুনতাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দু-জায়গায় বসবাসের কারণের জয়। আমি জোয়ালমুক্ত থাকি। স্কুলে না যাওয়ায় আমার মধ্যে একটা খোলামন তৈরি হতে থাকে। মামাবাড়ির দিগন্তজোড়া ফাঁকা মাঠ আমাকে ভীষণ টানত। দূরে একটা খাল। তার দুপাশে থেকে থেকে বাবলার সার একটা অর্ধবৃত্ত রেখা তৈরি করত। চোখ শেষ হতো গ্রাম ছাড়িয়ে অনেক দূরে কোম্পানির দেওয়া বাঁধে। এটা বন্যা-নিরোধক বাঁধ। আর একটা মোটা রেখা। তারপর আকাশ মিলেছে বাঁধ ছাড়িয়ে। তিনতলার ছাদ থেকে এটা দেখতে দেখতে বিভোর হয়ে যেতাম। মন কেন যেন আকুলি-বিকুলি করত। কিসের জন্যে তা জানি না।

মাঝে মাঝে বর্ষার আকাশে বিকেলবেলা অনেক রঙিন মেঘের ছাউনি। লাল রক্তের মতো। নানির মুখে শুনেছি, ওটা কারবালার ইমাম হোসেইনের রক্তের ছটা। আমি কারবালার কাহিনি বিষাদ-সিন্ধু শুনেছি। মনে পড়ে সেই করুণ কাহিনি। এক এক করে সবাই যুদ্ধে যাচ্ছেন আর প্রাণ হারাচ্ছেন। শেষ যোদ্ধা ইমাম হোসেইন। সিমার মাথা দ্বিখণ্ডিত করতে পারছে না। তখন সিমারকে ইমাম হোসেইন জানান যে, নানা হজরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁকে আদর করে সামনে চুমু দিয়েছেন তাই তরবারি চলবে না। মারতে হলে ঘাড়ে তরবারি চালাতে হবে। সিমার আনন্দের সঙ্গে তাই করে সফল। ছুটল ইমামের খণ্ডিত মস্তক নিয়ে। সেসব দৃশ্য মনের মধ্যে ভেসে ওঠে। বুকের মধ্যে ব্যথা করে। এখনো বিকেলে পশ্চিমাকাশে এমন মেঘ দেখে আমার ঝামটিয়ার কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে নানা-নানির

কথা। মনে পড়ে কারবালার কাহিনি।

তখন ১৯৪৬ সাল।

হঠাৎ শুনি কলকাতায় দাঙ্গা হচ্ছে। দাঙ্গা কী? জানলাম যে, দাঙ্গা হলো হিন্দু-মুসলমানে মারামারি। একেবারে ছুরি-রামদা নিয়ে। কী কারণ? মুসলমানদের পাকিস্তান দাবি। পাকিস্তান আবার কী? শুনলাম, ভারতে হিন্দু-মুসলিম দুই জাতির মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা বেশি, তাই তারা সব সুবিধা ভোগ করে। মুসলমান শাসকদের কাছ থেকে ইংরেজ ভারতবর্ষের শাসনভার কেড়ে নিয়েছে। তারা মুসলমানদের উন্নতির জন্য কিছু করে না। সব সুবিধা পাচ্ছে হিন্দু জনগোষ্ঠী। তাই ভারতবর্ষ ভাগ করতে হবে। যেখানে মুসলমান বেশি, সেটা হবে পাকিস্তান।

আমার মাথায় তখন এসব ঢোকার মতো বয়স হয়নি। বরং আমার তখন ধারণা ছিল, হিন্দু মানে দরিদ্র জনগোষ্ঠী। আর মুসলমান হলো ধনী।

ঝামটিয়া, খাজুরদহ, সান্মা – এসব পাড়ায় মুসলমানরা ধনী। কৃষিকাজ আর গায়ে-গতরে খাটার লোক সব হিন্দু এবং দরিদ্র। পাকিস্তান দাবি আমি ঠিক ধরতে পারলাম না। মুসলমানরা ধনী হলেও গরিব হিন্দুর ওপর অত্যাচারের কোনো নমুনা দেখিনি।

বরং হিন্দু-বন্ধুরা ছড়া কাটত : মু মে বিড়ি, হাত মে পান লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান …

আমিও তাদের সঙ্গে মিশে এই ছড়া কাটতাম। এর তাৎপর্য বোঝার বয়স হয়নি। এটা যে একটা টিটকারি, তখন তা বুঝতে পারিনি। বরং হাসির ছড়া মনে করে আমিও দৌড়ে দৌড়ে এই ছড়া কাটতাম :

মু মে বিড়ি, হাত মে পান

লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান …

বাড়ির বড়রা শুধু হাসত। আমাকে কেউ এর তাৎপর্য বুঝিয়ে দেয়নি বা বকাবকিও করেনি। তাই আমি মনের আনন্দে

ঘরে-বাইরে ছড়া কেটে যাই :

মু মে বিড়ি, হাত মে পান

লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান …

এটা প্রায় হেফজ হয়ে গিয়েছিল। ছোটদের যা হয়, একটা নতুন জিনিস পেলে তাকে নিয়ে মেতে থাকে। কচলাতে কচলাতে শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে। তারপর আবার নতুন কোনো উপকরণ। সেটাও পুরনো হতে বেশি সময় লাগে না। এই হলো শিশু-মানস। নিত্য-নতুনের পিয়াসী। এই আদত মানুষের সারাজীবনের। শুধু উপকরণের তারতম্য বা প্রকারভেদ।

১৯৪৬-এ কলকাতার দাঙ্গাকে ইতিহাসে বলে : ‘গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং’। তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তৎকালীন হিসাবমতে, চার হাজার মানুষ মারা যায়। ইতিহাস এই সংখ্যা আমাদের সামনে টানিয়ে দেয়। কমবেশি জানি না। সব জায়গায় একটা সরকারি হিসাব থাকে। আর তা মানুষ বিশ^াস করে না। এর অনেক কারণ আছে। বিশেষ রাজনৈতিক তাৎপর্য।

কলকাতায় ঝামটিয়ার সব পুরুষের কর্মক্ষেত্র। পুরো দক্ষিণপাড়ায় উদ্বেগ আর বিষাদের ছায়া। সব বাড়িতে নিজ নিজ সন্তান ও আত্মীয়স্বজনের চিন্তা। কারো মুখে হাসি নেই।

আমরা ঘরের দম-বন্ধ করা পরিবেশ থেকে বেরিয়ে মাঠে ছোটাছুটি করতাম। ছোট জাল দিয়ে ফড়িং ধরার চেষ্টা চলত।

বাড়ির কাছেপিঠে না থাকার জন্যে দূরে বড়বাগানে চলে যেতাম। বড়বাগান প্রায় চার বিঘে জায়গাজুড়ে। মেজ নানার বাগানটা ছিল সবচেয়ে আকর্ষণের। পুরো বাগানভর্তি গাছ। নারকেল, তাল, জারুল … আর ছিল কার্পাস তুলোর গাছ। ফাঁকা জায়গা নেই বললেই চলে। তুলোগাছে দু-রঙের ফুল। আগে ফোটে সাদা, পরে গোলাপি। তারপর চুপসে ঝরে-পড়া। আর একটা ফল ধরে। আমরা ভাইয়েরা মিলে গাছের মাথা নুইয়ে কুঁড়ি পেড়ে চিবোতাম। একটা মিষ্টি মিষ্টি স্বাদ পাওয়া যেত। বাড়ি থেকে বাগান দূরে বলে আমাদের অবাধ স্বাধীনতা, বকাঝকার কেউ নেই। নেই নালিশের সাক্ষী। এটা ছিল আমাদের ঝামটিয়ার স্বর্গোদ্যান।

কলকাতার দাঙ্গা সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলায় নোয়াখালীতে ভয়াবহ রূপ নেয়। মহাত্মা গান্ধী নোয়াখালী পরিদর্শন করেন। ওখানে এখনো একটি গান্ধী-আশ্রম আছে।

একসময় দাঙ্গা থামল। ঝামটিয়ার ওপর থেকে পাষাণ নেমে গেল। হিন্দু-মুসলমান এই গ্রামের বা আশপাশের গ্রামের কেউ মারা যায়নি।

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.